Wärmetauscher in RLT-Anlagen: So funktioniert die Wärmerückgewinnung

Die Wärmerückgewinnung (WRG) hat sich in modernen Raumlufttechnischen Anlagen (RLT) von einer optionalen Zusatzfunktion zum Standard entwickelt. Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher, Rotationswärmetauscher und andere Systeme tragen maßgeblich dazu bei, die Gesamtenergiebilanz von Gebäuden zu verbessern und Betriebskosten nachhaltig zu senken. In vielen Anwendungsfällen ist WRG inzwischen verpflichtend. Die Auswirkungen auf Effizienz, Kosten und Nachhaltigkeit sind erheblich – vorausgesetzt, die passenden Technologien werden ausgewählt und korrekt geplant.

Energieeinsparung entsteht durch Wärmerückgewinnung

WRG-Einheiten nutzen die Abwärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen, ohne zusätzlichen Energieaufwand. Dies ermöglicht im Jahresverlauf Energieeinsparungen von etwa 30 bis 40 Prozent gegenüber Anlagen ohne WRG. Die daraus resultierenden Kosteneinsparungen wirken sich direkt auf die Betriebskosten aus und leisten einen signifikanten Beitrag zur Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks von Gebäuden.

Über die Lebensdauer einer RLT-Anlage, typischerweise 20 bis 25 Jahre, sind die Einsparungen beachtlich. Zwar liegen die Investitionskosten für WRG-Systeme in der Regel 10 bis 20 Prozent über denen von Anlagen ohne WRG, doch amortisieren sich diese Mehrkosten meist bereits nach vier bis sieben Jahren. Die tatsächliche Amortisationszeit hängt von Faktoren wie Energiepreisentwicklung, Auslegung und Betriebsführung ab. Bei fachgerechter Planung und bedarfsgerechter Steuerung lassen sich erhebliche Energiemengen und -kosten über die gesamte Betriebsdauer einsparen.

Das sind die gesetzlichen Grundlagen und Normen für WRG

Der Einsatz von WRG ist nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, sondern auch gesetzlich und normativ gefordert. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG), die EU-Gebäuderichtlinie (EPBD), die DIN EN 16798 sowie die ErP-Verordnungen enthalten klare Anforderungen an die energetische Effizienz von RLT-Anlagen. Wärmerückgewinnung nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Für Nachhaltigkeitszertifikate wie DGNB oder LEED ist der Einsatz von Wärmetauschern oft Voraussetzung, insbesondere in öffentlichen und gewerblich genutzten Gebäuden wie Büros, Schulen oder Krankenhäusern.

Eine frühzeitige Berücksichtigung dieser Vorgaben in der Planung ermöglicht nicht nur den Zugang zu Fördermöglichkeiten, sondern sichert auch die langfristige Zukunftsfähigkeit von Bauprojekten.

Technologien der Wärmerückgewinnung im Überblick

Die Auswahl des passenden WRG-Systems richtet sich nach den spezifischen Anforderungen des Projekts. Zu den gängigen Technologien zählen:

- Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher: Sie bieten die höchsten Wärmerückgewinnungsgrade bei sehr geringer Leckage. Allerdings benötigen sie, abhängig von der Anlagengröße, relativ viel Platz. Eine Feuchterückgewinnung ist nur mit enthalpischer Beschichtung möglich.

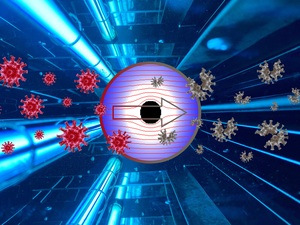

- Rotationswärmetauscher (Wärmerad): Diese kompakte Bauform ermöglicht hohe Rückgewinnungsraten und eine zusätzliche Feuchteübertragung – ein Vorteil bei trockener Raumluft in Wintermonaten. Während der Corona-Pandemie standen Wärmeräder wegen möglicher Übertragung von Partikeln in der Kritik. Moderne Geräte setzen Labyrinthdichtungen und Spülkammern ein, um Leckagen weitgehend zu vermeiden.

- Enthalpie-Wärmetauscher: Sie übertragen neben Wärme auch Feuchte im Gegenstrom-Prinzip über eine Polymermembran mit Porenstruktur. Die Membran gewährleistet eine sichere Trennung der Luftströme, sodass Verschmutzungen nicht zurückgeführt werden.

- Kreislaufverbundsysteme (KVS): Diese Systeme arbeiten mit einem Wärmeträgerfluid und ermöglichen eine vollständige Trennung von Zu- und Abluft. Sie finden vor allem dort Anwendung, wo hohe Hygieneanforderungen bestehen, etwa in Krankenhäusern oder der Lebensmittelindustrie.

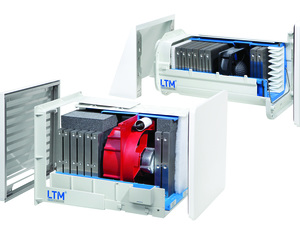

Die Wahl zwischen zentralen und dezentralen Lüftungsgeräten beeinflusst ebenfalls die Auswahl des WRG-Systems. Während zentrale Anlagen häufig Kreuzgegenstrom- und Rotationswärmetauscher verwenden, kommen in dezentralen Anlagen meist Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher zum Einsatz. Diese sind besonders für Nachrüstungen in Schulen oder Großraumbüros geeignet. Dezentrale Geräte mit Rotationswärmetauschern sind ebenfalls verfügbar, abhängig von den baulichen Gegebenheiten.

Feuchterückgewinnung: Wann ist das sinnvoll?

In bestimmten Gebäuden, etwa Büros mit geringer Belegung, kann trockene Raumluft zu gesundheitlichen Beschwerden führen. Rotationswärmetauscher bieten hier Vorteile, da sie Feuchte effizient zurückgewinnen. In stark frequentierten Räumen wie Klassenzimmern ist eine Feuchterückgewinnung meist nicht erforderlich, da die Anwesenheit vieler Personen für ausreichende Luftfeuchte sorgt.

WRG ist eine passive Technologie zur Temperaturübertragung. Für Spitzenlasten, beispielsweise an sehr kalten Winter- oder heißen Sommertagen, sind zusätzliche Heiz- oder Kühleinheiten notwendig, um den thermischen Komfort sicherzustellen.

Einschränkungen: Wann ist WRG nicht sinnvoll?

In bestimmten Industrien mit hoher Prozesswärme, etwa in der Stahlindustrie oder in Produktionsstätten mit hoher Maschinenabwärme, kann WRG kontraproduktiv sein. In diesen Fällen ist es oft erforderlich, überschüssige Wärme gezielt abzuführen, um Überhitzung zu vermeiden. Hier ist eine reine Zu- und Abluftanlage meist die bessere Wahl. Planer sollten daher bereits in der frühen Projektphase prüfen, ob eine WRG-Anlage im spezifischen Anwendungsfall sinnvoll ist.

Wartung, Instandhaltung und Zukunftsperspektiven

Die Effizienz von WRG-Anlagen hängt maßgeblich von regelmäßiger Wartung ab. Verschmutzte Wärmetauscher oder defekte Dichtungen führen zu erhöhten Druckverlusten und sinkender Effizienz. Eine Wartung durch Fachpersonal sollte mindestens einmal jährlich erfolgen, bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen entsprechend häufiger. So werden hygienische Anforderungen, etwa nach VDI 6022, eingehalten und ein energieeffizienter Betrieb sichergestellt.

Zukunftsweisend sind intelligente Steuerungen, die beispielsweise Wetterdaten berücksichtigen und nächtliche Abkühlphasen im Sommer gezielt zur Effizienzsteigerung nutzen. Künstliche Intelligenz wird in diesem Bereich künftig eine wichtige Rolle spielen und weitere Fortschritte ermöglichen.

Ausblick: WRG bleibt zentrales Element

Die Auswahl und Planung geeigneter Systeme, kombiniert mit regelmäßiger Wartung und intelligenten Steuerungen, bieten großes Potenzial für weitere Energieeinsparungen und nachhaltige Gebäudetechnik. Neue Entwicklungen, insbesondere im Bereich der Regelungstechnik, werden die Effizienz von WRG-Anlagen künftig weiter steigern.