Feuchte, woher kommst du? Ursache und Analyse von Feuchteschäden

Im Rahmen von Objektbesichtigungen wird man immer wieder mit Problemen jenseits der eigenen Beratungskompetenz konfrontiert. Eines davon ist das Thema Feuchte und Schimmel. Gerade bei alten Gebäuden stehen Feuchteschäden regelmäßig auf der Tagesordnung und müssen deshalb konsequent in die Wärmeschutzbetrachtungen eingebunden werden. Dabei geht es nicht darum, die Sanierungsplanung in die eigene Hand zu nehmen. Energieberater sollten aber in der Lage sein, zumindest ungefähr abschätzen zu können, worum es sich bei dem jeweils auftretenden Feuchteschaden handelt.

Nur dann kann man dem Bauherrn gezielt die notwendigen Informationen für weiter anstehende Untersuchungen liefern und den kompletten Sanierungsaufwand – feuchtetechnisch und energetisch – im Vorfeld genauer ermitteln. Erst, wenn vor Beginn der Arbeiten ein schlüssiges Gesamtkonzept vorliegt und annähernd klar ist, mit welchen Maßnahmen zu rechnen ist, lassen sich die einzelnen Schritte der professionellen Schimmelsanierung gezielt planen. Damit kann man sicherstellen, dass die Kosten nicht gravierend von den zur Verfügung stehenden Mitteln abweichen.

Bewertung der Ursache

Bei der Bewertung der Schadensursache sollten die betroffenen Bewohner zu Beginn einbezogen werden. Sie können aus erster Hand berichten, wann der Feuchteschaden aufgetreten ist und wie sich dieser verhält. Daraus ergeben sich sehr wahrscheinlich erste Hinweise auf die Schadensursache. Ein feuchter Fleck in der Wand kann sich zum Beispiel durch Risse in der Außenwand ergeben haben oder von aufsteigender Mauerwerksfeuchtigkeit herrühren. Auch Kondensat auf dem Innenputz kann dafür ursächlich sein. Die Art und Weise, wie diese Schäden zu beheben sind, erfordern indes vollkommen unterschiedliche Ansätze.

Risse und Anschlussprobleme in der Außenwand

Treten Feuchteschäden einzeln oder vollkommen unzusammenhängend auf den Innenwänden auf, und erscheinen sie lediglich nach Schlechtwetterperioden bzw. werden durch heftige Niederschläge verstärkt, muss die Ursache in direktem Zusammenhang mit dem Wetter gesehen werden.

Eine genaue Untersuchung der Außenwände ist dann angesagt, weil unter anderem Feuchtigkeit durch Risse im Außenputz bis in den Innenraum vordringen kann. Folgende Punkte sind deshalb zu beachten:

- die Art und Beschaffenheit alter Farbanstriche,

- die Art und Beschaffenheit des Altputzes (Festigkeit, Hohlstellen),

- die Risscharakteristik (Rissweiten und -längen, statische/dynamische Risse, usw.),

- die Anschlüsse an Dächer, Fenster und Fensterbänke sowie

- gegebenenfalls Belange der Denkmalpflege.

Auch wenn die Risse-Sanierung nicht unbedingt einen großen Eingriff in die Bausubstanz bedeuten muss, kann es durch Hohllagen im angrenzenden Bereich notwendig werden, größere Putzflächen zu entfernen. Im Zusammenhang mit der Putzerneuerung müssen somit die Anforderungen des GEG beachtet werden. Da Wärmedämm-Verbundsysteme sehr gute rissüberbrückende Eigenschaften haben, kann es speziell bei einer Vielzahl von Rissen auch aus ökonomischen Gründen sinnvoll sein, statt einer Fassadenüberarbeitung die Außenwand komplett zu dämmen, was auch den Feuchteschutz des Mauerwerks beinhaltet.

Materialauswahl und Methode sind wichtig

Im Rahmen einer Fassadenüberarbeitung zur Risssanierung (zum Beispiel Anstrichsysteme oder Armierungsputze, Abb. 2) richtet sich die Auswahl in erster Linie nach den Risseigenschaften und der Rissursache (konstruktiv bedingte Risse, dynamische Risse oder statische Risse). Eine wertvolle Hilfestellung liefern dabei folgende Richtlinien bzw. Merkblätter:

- WTA-Merkblatt 2-04-14/D „Beurteilung und Instandsetzung gerissener Putze an Fassaden“ (derzeit in der Überarbeitung)

- BFS-Merkblatt Nr. 19 „Risse in Außenputzen; Beschichtung und Armierung“

- BFS-Merkblatt Nr. 19.1 „Risse in unverputztem und verputztem Mauerwerk, in Gipskartonplatten und ähnlichen Stoffen auf Unterkonstruktionen; Ursachen und Bearbeitungsmöglichkeiten“

Aufsteigende Mauerwerksfeuchtigkeit

Zeigen sich neben dunklen, feuchten Stellen auch abplatzende Putzstellen und sich ablösende Anstriche, muss davon ausgegangen werden, dass nicht allein Feuchte und Frost als Schadensursache infrage kommen. Hier ist zu untersuchen, ob bauschädliche Salze und aufsteigende Mauerwerksfeuchte ursächlich sind (Abb. 1).

Die geschädigten Bereiche verlaufen meist nur im unteren Sockelbereich, wobei der optisch sichtbare Schaden nicht automatisch auch den Feuchteverlauf im Mauerwerk widerspiegelt. Je nach Qualität des Putzes können sich deutliche Unterschiede ergeben. Früher wurde oftmals versucht, durch dichte, stark zementhaltige Putzmörtel einen Salzschaden zu verhindern. Rein optisch gelingt dies oft für viele Jahre. Die aufsteigende Feuchte wird damit aber weiter nach oben oder in den Innenraum gedrängt. Somit ist dies keine geeignete Methode – im Gegenteil: Sie vergrößert den Schaden nur noch. Auf Dauer kann der Putz der Feuchte und den Salzen nicht widerstehen, sodass es doch zu Abplatzungen und Ausblühungen kommt.

Einsatz von Feuchtemessgeräten

Mittels kapazitiv (elektrisches Feld) arbeitender Feuchtemessgeräte (Abb. 3) kann zerstörungsfrei, schnell und einfach abgeschätzt werden, ob ein solcher Schadensfall vorliegt. Bei einem kapillar leitfähigen Putzmörtel werden sich die oberflächennah gemessenen Feuchtewerte in etwa dem sichtbaren Schadensbild anpassen. Wurde ein dichterer Putz verwendet, misst man auch deutlich oberhalb der sichtbar feuchten Stellen höhere Werte.

In Kombination mit Geräten, die durch das dielektrische Mikrowellen-Messverfahren nicht nur oberflächennah, sondern auch in tiefere Schichten vordringen, lässt sich der Zustand im Untergrund noch deutlicher aufzeigen. Ist auch das Innere des Mauerwerks stark durchfeuchtet, kann man sicher sein, dass es sich tatsächlich um aufsteigende Mauerwerksfeuchte handelt. Auch ein ungeeigneter Sockelputz ohne entsprechende Abdichtung kann zu den gleichen optischen Schäden wie bei aufsteigender Mauerwerksfeuchtigkeit führen. Braucht es zur Sanierung des einen Schadens womöglich eine nachträgliche Horizontalabdichtung, genügt im anderen Fall vielleicht schon die Erneuerung des Sockelputzes und der Auftrag einer Vertikalabdichtung.

Derartige messtechnische Untersuchungen stellen zwar keine ausreichende Bestandsanalyse zur Entwicklung eines Sanierungskonzeptes dar, sie reichen aber aus, um sich grundlegend über die Feuchteverteilung ein Bild zu machen und zu erkennen, ob es sich im Schadensfall um kapillar aufsteigende Feuchtigkeit, vertikal eindringende Feuchtigkeit oder um eine hygroskopisch vorliegende Feuchtigkeit infolge Salzeinlagerungen handelt.

Sanierungsmöglichkeiten

Zur Sanierung der Putzflächen verwendet man in der Regel Sanierputze-WTA oder Feuchteregulierungsputze, die beide ihre Eignung auf diesen Untergründen unter Beweis gestellt haben. Während ein Sanierputz für einen längeren Zeitraum eine optisch intakte Oberfläche verspricht, kommt es bei Feuchteregulierputzen vorwiegend darauf an, die Feuchte möglichst schnell aus dem Mauerwerk zu transportieren. Optische Einschränkungen, wie Feuchteflecken oder Salzabzeichnungen an der Oberfläche, werden billigend in Kauf genommen, da diese Putze im Gegensatz zu herkömmlichen Materialien auch eine jahrelange Beständigkeit gegenüber Kristallisationsschäden an der Oberfläche aufweisen.

Eine größere Herausforderung stellt die Materialauswahl eines Dämmstoffs dar, wenn dieser bei feuchten, versalzten Untergründen zur Verbesserung des Wärmeschutzes aufgebracht werden soll. Ein offenporiger Dämmstoff, wie zum Beispiel Mineralwolle, lässt die Feuchte sehr gut nach außen dringen. Allerdings kann es dabei zu einer Feuchteanreicherung in der Dämmplatte kommen, sodass die Festigkeit der Platte darunter leidet und auch die zugesicherten Dämmeigenschaften nicht mehr erreicht werden.

Extrudierte Polystyrolschaumplatten (EPS) sind zwar grundsätzlich feuchtestabiler, aber durch die geringere Dampfdurchlässigkeit reduziert sich die Abtrocknungsgeschwindigkeit. Ein möglicher Kompromiss sind Speziallösungen wie perforierte Dämmplatten aus EPS, die deutlich feuchtedurchlässiger sind. Aber auch bei solchen zielgerichteten Produkten ist eine umfangreiche Voruntersuchung durch einen versierten Fachplaner unabdinglich. Glück hat, wer einen verständigen Bauherrn als Kunden als Gegenüber weiß, da das Ergebnis nicht vollständig kalkulierbar ist.

Schimmelpilzbildung im Innenbereich

Schimmelpilze benötigen für ihr Wachstum immer eine gewisse Menge an Feuchtigkeit, wobei hier oft schon eine kurze Zeitspanne ausreicht, um sie am Leben zu erhalten. Sind Sporen auf der Oberfläche vorhanden, kann auch nach einer Austrocknungsphase (z. B. im Jahreszyklus) der Schimmelpilz wieder an der gleichen Stelle wachsen. Die Temperaturverhältnisse sind nicht ausschlaggebend, da bei den üblichen Wohntemperaturen immer ein Wachstum möglich ist. Auch Nahrung ist in der Regel ausreichend vorhanden. Aus diesem Grund ist es erforderlich, den Feuchtehaushalt langfristig zu reduzieren, um den Schimmelpilzen die Lebensgrundlage zu entziehen. Aber was ist die Ursache der Feuchte? Um dies zu ermitteln, hat es sich bewährt, zuerst den baulichen Gegebenheiten nachzugehen. Ist sichergestellt, dass diese passen, kann man sich mit den Bewohnern als Verursacher auseinandersetzen.

Einfluss der raumklimatischen Bedingungen

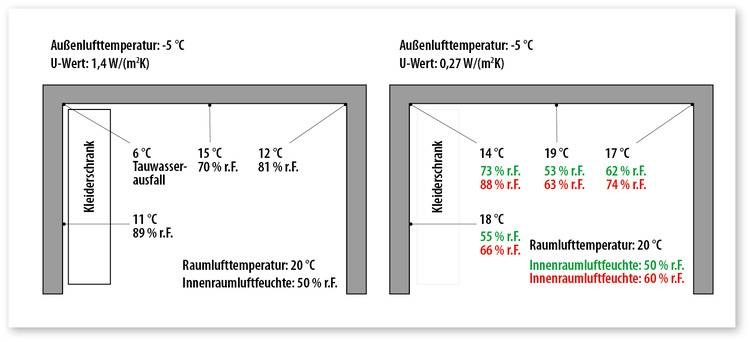

Einen gravierenden Einfluss bei Schimmelschäden haben die raumklimatischen Bedingungen. Der Nachweis eines „Kondensatschadens“ lässt sich allerdings nicht mit einer einmaligen Messung der Oberflächentemperatur belegen, sodass Messungen über einen längeren Zeitraum einzuplanen sind. Solche „Reihenmessungen“ führen oftmals einschlägige Fachleute durch, die die notwendigen Messgeräte haben. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn keine Pläne mehr vorhanden sind, sodass ein rechnerischer Nachweis nicht mehr möglich ist.

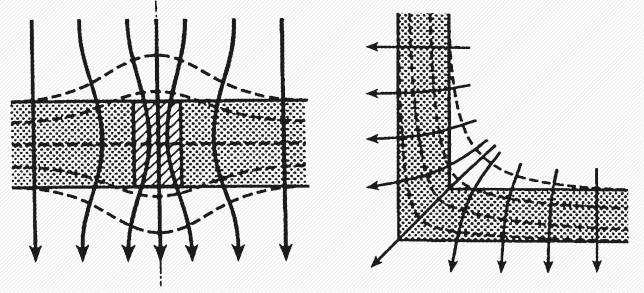

Sind ungeeignete Materialien verbaut oder Bereiche falsch ausgeführt worden, kann es zu einem lokal begrenzten Wärmeabfluss kommen, der eine Reduzierung der Oberflächentemperatur ergibt. Bei günstigen Bedingungen – außen kalt und innen warm – sind Oberflächenthermometer und -feuchtemesser in der Lage, bei der Ortung der Schwachstellen zu helfen, sodass weitergehende Untersuchungen auch lokal begrenzt werden können. Besser lässt es sich mit einer Wärmebildkamera arbeiten, die die im Mauerwerk vorhandenen konstruktiven Wärmebrücken aufspürt.

Diese Untersuchungen sind bei Kondensat in Außenecken meist unnötig, da es sich hier per se um eine geometrische Wärmebrücke handelt. Das ungünstige Verhältnis von kühler Außenfläche zur wesentlich kleineren Innenfläche, der Wärme zugeführt wird, begünstigt Feuchteschäden (Abb. 8). Natürlich kann die Außenwand auch ungenügend gedämmt sein, sodass die gesamte Wand durch Kondensation geschädigt wird. In einem solchen Fall hilft die Berechnung des U-Wertes der Außenwand, um herauszufinden, ob eine zusätzliche Dämmschicht notwendig ist, um den Feuchteschaden zu beheben.

Das Wohnverhalten ist entscheidend

Scheiden die baulichen Gegebenheiten als Ursache aus, kann das Verhalten der Bewohner die Schimmelbildung begünstigt haben. Ob das Heiz- und Lüftungsverhalten schadensrelevant ist und wie darauf zu reagieren ist, lässt sich nur durch langfristig angelegte Messreihen über Datenlogger belegen.

Dabei spielen auch Feinheiten, wie die Möblierung vor Außenwänden oder in Wandecken (Abb. 6), das „Beheizen“ von Räumen durch überströmende Warmluft aus anderen Zimmern (Abb. 7) und der generelle Feuchteeintrag in das Gebäude durch Kochen, Duschen oder die Anzahl und die Aktivitäten der Bewohner selbst eine Rolle.

Messdaten sind nicht alles

Schäden infolge überhöhter Feuchte in Gebäuden können die unterschiedlichsten Ursachen haben. Einen ersten Überblick zur Situation erlangt man mit umfangreichen Messungen von Temperatur und Feuchte auf Oberflächen, in Baustoffen oder im Raum. Messdaten sind aber nicht alles. Gerade die Nacharbeit, das heißt die richtige Interpretation der Daten, stellt die eigentliche Herausforderung bei der Sanierungsplanung dar. Hier ist es sinnvoll, sich mit erfahrenen Sanierungsexperten und Fachplanern in Verbindung zu setzen, um sich sein eigenes Rüstzeug für weitere Beratungen zu erarbeiten.

Dieser Beitrag von Olaf Janotte erschien zuerst in GEB-Ausgabe 04/2022. Olaf Janotte ist Teamleiter in der Abteilung Technischer Dienst bei dem Unternehmen Baumit.

Literatur

[1] Leitfaden zur Vorbeugung, Erfassung und Sanierung von Schimmelbefall in Gebäuden, Umweltbundesamt (Hrsg.), Dresden, November 2017, zum G Download als pdf unter: www.umweltbundesamt.de/publikationen

Dieser Artikel ist zuerst in Gebäude-Energieberater erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen Gebäude-Energieberater Newsletter.

Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik