So schätzen Sie die Gerätequalität von Lüftungsanlagen richtig ein

Für eine hohe Vergleichbarkeit sollten die Angaben aus den Datenblättern von unabhängiger Stelle zertifiziert sein. Zudem wollen die genannten Parameter richtig interpretiert werden. Auch ein kritischer Blick in das Gerät selbst hilft, um Qualitätsmerkmale zu erkennen.

Im Vergleich mit anderen Ländern, speziell in Osteuropa, ist die Luft hierzulande deutlich sauberer. Die Messdaten legen jedoch den Schluss nahe, dass auch in vielen Regionen Deutschlands ein gesundes Innenraumklima nur über eine ventilatorgestützte Wohnungslüftung mit Filtrierung der Zuluft herzustellen ist. Mindestens genauso wichtig ist allerdings – unabhängig vom Standort – die gesicherte Abfuhr belasteter Raumluft.

Dies sind zwei Gesundheitsaspekte, bei denen Wohnungslüftungsanlagen ihre Vorteile voll ausspielen können. Darüber hinaus leisten sie durch Wärmerückgewinnung und Schutz der Bausubstanz vor Feuchteschäden wertvolle Beiträge zur Reduzierung der Lebenszykluskosten eines Gebäudes. Wie hoch diese Beiträge ausfallen, hängt wiederum von einigen maßgeblichen Qualitätskriterien ab. Der bloße Vergleich von Energieeffizienzklassen nach der Ökodesign-Richtlinie (ErP) greift für diese Abschätzung nämlich zu kurz.

Unabhängig zertifizierte Daten

Die ErP-Richtlinie schreibt seit dem 1. Januar 2016 die Prüfung von Wohnungslüftungsanlagen nach der Prüfnorm DIN EN 13141-7 vor. Damit soll in erster Linie der energetische Vergleich von Lüftungsgeräten verschiedener Hersteller vereinfacht werden. Die dazu gemessenen Kennwerte lassen zum Teil ebenfalls erste Rückschlüsse auf die Gerätequalität zu. Wirklich verlässlich sind die Herstellerangaben aber nur dann, wenn sie durch unabhängige Stellen zertifiziert sind.

Sehr praxisgerecht ist hierbei die Zertifizierungsmethode des Verbands Eurovent. Dieser Zusammenschluss von rund 50 führenden europäischen Herstellern von Lüftungsgeräten hat sich auf den strengen Kodex geeinigt, anonym auf dem freien Markt gekaufte Seriengeräte zu testen. So ist es Herstellern nicht möglich, bereitgestellte Prüflinge im Vorfeld auf die Testverfahren hin zu optimieren.

Eurovent testet jährlich ein Gerät jeder Bauart und vergleicht die Messergebnisse mit den Angaben des Herstellers. Kommt es zu Abweichungen, muss der Hersteller seine Angaben korrigieren oder sein Gerät nachbessern. Bei Beanstandungen durch Eurovent werden im Folgejahr sogar zwei Geräte aus der Baureihe geprüft.

So soll sichergestellt werden, dass zertifizierte Wohnungslüftungsgeräte die Herstellerangaben auch in der Praxis erfüllen – und nicht nur im Testfeld. Dennoch ist es erforderlich, die Messergebnisse auf ihre Bedeutung in puncto Lebenszykluskosten und Lüftungskomfort richtig zu interpretieren.

Die Werte ganzheitlich betrachten

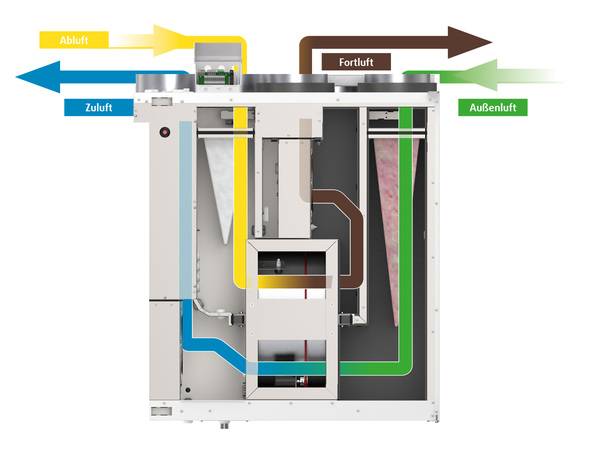

Zur energetischen Bewertung von Wohnungslüftungsgeräten werden beispielsweise häufig als Erstes die Leistungsaufnahme des Ventilators und der Wärmerückgewinnungsgrad (WRG) verglichen. Geräte mit Gegenstromwärmeübertrager liegen bei dem thermischen Rückgewinnungsgrad in der Regel zwischen 85 und 90 %. Konstruktionsbedingt erreichen Rotationswärmeübertrager hingegen „nur“ 80 bis 85 %. Zudem nimmt der Rotorantrieb ebenfalls Energie auf. Somit scheint ein Gegenstromwärmeübertrager energetisch vorteilhafter zu sein.

Ausschlaggebend ist hierbei jedoch, in welcher Klimazone das Gerät betrieben wird. Fällt an dem Aufstellungsort im Winter die Außentemperatur an mehreren Tagen in den Minusbereich, muss zum Beispiel in Lüftungsgeräten mit Gegenstromwärmeübertrager aufgrund des Kondensatanfalls ein Frostschutz vorgesehen werden. In der Regel ist dies ein elektrisches Heizregister im Zuluftstrom. Die Energieaufnahme hierfür kann den Vorteil des besseren WRG im Vergleich zu einem Rotationswärmeübertrager wieder zunichtemachen.

Denn generell gilt: Je höher bei einem Gegenstromwärmeübertrager der WRG ist, umso höher ist auch der Gefrierpunkt, ab dem nachgeheizt werden muss. Bei einem WRG von 90 % kann das schon bei -3 °C Außentemperatur sein. In einem Rotationswärmeübertrager sammelt sich hingegen kein Kondensat an. Er ist daher frostsicher bis -20 °C Außentemperatur.

Soll ein Gegenstromwärmeübertrager nicht nur Wärme, sondern im Enthalpie-Verfahren auch Feuchte übertragen, sinkt der WRG in der Regel sogar auf unter 80 % ab und liegt damit noch unter dem von Rotationswärmeübertragern. Die Funktion der Feuchterückgewinnung ist jedoch gerade in Gegenden mit längeren Temperaturperioden um die 0-°C-Grenze sehr wichtig für ein gesundes und behagliches Innenraumklima.

Was ist der spezifische Energieverbrauch?

Lediglich die WRG-Werte von Geräten zu vergleichen, führt somit nicht zu einer verlässlichen Bewertung der tatsächlichen Energieeffizienz. Aussagefähiger ist zum Beispiel der Wert zum spezifischen Energieverbrauch (SEV). Die rechnerische Größe, die im Rahmen der Ökodesign-Richtlinie angegeben werden muss, drückt die Einsparung an Heizenergie im Verhältnis zur eingesetzten Energie aus. Dabei werden drei verschiedene Werte für die Klimazonen „warm“, „kalt“ und „durchschnittlich“ genannt.

Die Angabe auf dem Energieeffizienzklasse-Label eines Lüftungsgerätes richtet sich allerdings nach dem SEV-Wert, der für ein durchschnittliches Klima gilt. Daher ist zu empfehlen, den spezifischen SEV-Wert für den jeweiligen Aufstellungsort klimabezogen zu ermitteln. Die Formel dazu ist in der ErP-Richtlinie zu finden und die notwendigen Klimadaten stellt beispielsweise der Deutsche Wetterdienst bereit.

Auf die Filtertechnik achten

Ein direkter Zusammenhang zwischen Innenraumluftqualität, Gerätequalität und Energieeffizienz ergibt sich auch durch die eingebaute Filtertechnik. Eine optimale Filtrierung der Zuluft ist für das Innenraumklima entscheidend. Zudem ist eine wirkungsvolle Filtrierung der Abluft wichtig, um das Gerät vor Verschmutzungen zu schützen. Schließlich werden rund 60 % der Schwebestoffe durch die typischen Tätigkeiten in Wohnräumen in die Luft eingebracht. Das ist im Übrigen ein weiterer Faktor, der für den regelmäßigen Luftaustausch durch eine ventilatorgestützte Wohnungslüftung spricht.

Um Schwebestoffe sicher aus der Luft zu entfernen, empfehlen sich Taschenfilter oder Kassettenfilter mit ausreichender Bauhöhe. Sie können mehr Schmutz sammeln als einfache Filtermatten. In vielen Geräten werden aber insbesondere auf der Abluftseite dünne Filtermatten eingesetzt, weil sie platzsparend und günstig sind. Dies gilt allerdings nur in der Anschaffung, denn diese Filter setzen sich schnell zu, müssen daher häufig ausgetauscht werden und führen durch den größeren Druckverlust zu einer höheren Energieaufnahme. Das sind klare Nachteile auf der Betriebskostenseite.

Alte und neue Filternorm

Für moderne Wohnungslüftungsgeräte sind jedoch Taschen- und Kassettenfilter mit hoher Staubspeicherkapazität in allen genormten Filterklassen verfügbar. Häufig werden dabei allerdings noch die Filterklassen nach der alten Prüfnorm DIN EN 779 angegeben. Praxistauglicher ist jedoch die Einstufung nach ISO 16890, die seit dem 1. Juli 2018 ausschließlich gültig ist.

Generell gilt: je feiner ein Filter, umso höher der Druckverlust. Daher sollte bei dem Vergleich von Kenndaten verschiedener Gerätedatenblätter stets berücksichtigt werden, mit welchen Filtern das Lüftungsgerät getestet wurde. Das beeinflusst nicht nur die Energieaufnahme, sondern auch den Volumenstrom. Denn Grobfilter (nach alter DIN EN 779 „G-Klassen“) verursachen eine erheblich geringere Leistungsaufnahme der Ventilatoren – beziehungsweise erlauben einen höheren Luftvolumenstrom – als Feinfilter (nach alter DIN EN 779 „F-Klassen“).

Filterklassen passend auswählen

Doch wie die neue Filternorm ISO 16890 zeigt, sind Grobfilter im Zuluftstrom bestenfalls als Insektenschutz geeignet – aber keinesfalls, um ein adäquates Innenraumklima herzustellen. Im Onlinekatalog von Systemair besteht daher die Möglichkeit, die Filterklassen sowohl zu- als auch abluftseitig anwendungsgerecht zu definieren. Abhängig von den gewählten Filtern werden dann die realen Kenndaten des Wohnungslüftungsgeräts angegeben.

Welche Filtereffizienzklassen im Zu- und Abluftstrom sinnvoll sind, sollte also passend zum jeweiligen Wohnhaus und den Nutzern ermittelt werden. Kriterien sind etwa der Verschmutzungsgrad der Außenluft, Belastungen der Innenluft durch Emission von Baustoffen, ob Allergiker zu den Bewohnern zählen und wie viele Personen sich in den Räumen aufhalten. Über die Schadstoffbelastung der Außenluft veröffentlicht unter anderem das Umweltbundesamt ortsbezogene Daten.

Auf die Konstruktion und Verabeitung achten

Die Innenraumluftqualität und Lebenszykluskosten sind darüber hinaus aber noch von weiteren „inneren“ Werten eines Wohnungslüftungsgerätes abhängig. Hier sollten Entscheider zum Beispiel auf die Konstruktion und Verarbeitung achten.

Ein Erkennungsmerkmal ist unter anderem die Gehäusequalität: Eine hochwertige Dämmung sorgt für eine gute Schallisolation, geringe thermische Verluste und verhindert die Bildung von Kondensat und damit Schimmel im Gerät. Vor Schimmel durch Feuchtigkeitseinträge schützen auch dichte, gegebenenfalls versiegelte Innenkanten sowie glatte Innenwände. Sie reduzieren außerdem Druckverluste und verbessern damit zusätzlich die Energieeffizienz.

Auch die inneren Leckagen der Luftführung lassen sich zum Teil an der Verarbeitungsqualität ablesen. Dicht schließende Abluftfilter vor dem Wärmetauscher lassen kaum Staub in den Geräteraum kommen. Das verringert den Wartungsaufwand. Nicht sichtbar, aber dafür bei den Energiekosten spürbar ist die strömungsgünstige Gehäusekonstruktion anhand einer Computational-Fluid-Dynamics(CFD)-Simulation.

Fazit

Damit Wohnungslüftungsgeräte ein gesundes Innenraumklima sicherstellen und gleichzeitig auch die Energiekosten deutlich senken, sollten einige wichtige Faktoren beachtet werden. So sind unabhängig zertifizierte Daten eine wichtige Grundlage, um die Geräteleistung miteinander vergleichen zu können. Gleichzeitig müssen die Messergebnisse für den jeweiligen Anwendungsfall richtig interpretiert werden. Ebenfalls großen Einfluss haben die gewählte Filtertechnik sowie die konstruktive Qualität der Geräte.

Dieser Beitrag ist zuerst erschienen in: SBZ 06-2019.

Lesen Sie auch die anderen Teile der Serie

Dieser Artikel ist zuerst in SBZ erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen SBZ Newsletter.

Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik