CSP: Gibt es ein Comeback für die konzentrierende Solarkraft?

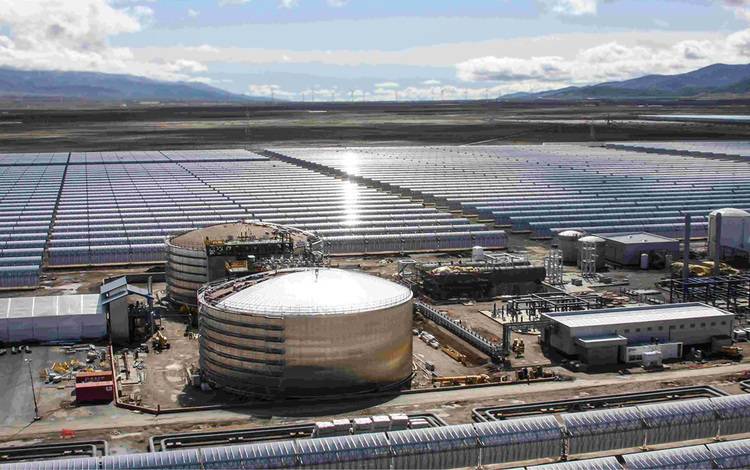

Zehn Jahre liegt sie zurück, die erste Hochphase der konzentrierenden Solarkraft (Concentrated Solar Power: CSP). Im Frühjahr 2010 waren vielversprechende Bilder um die Welt gegangen: Der kalifornische Gouverneur Arnold Schwarzenegger und US-Innenminister Ken Salazar besuchten gemeinsam das Next Era Solarfeld am Harper See in Kalifornien. Dort entstand ein gewaltiges Sonnenkraftwerk mit verspiegelten Parabolrinnen, die Sonnenenergie auf ölführende Röhren bündeln und die Hitze von fast 400 Grad Celsius nutzen, um Dampfturbinen anzutreiben.

Ein halbes Jahr später genehmigte die kalifornische Energiebehörde CEC den Bau des bis dato größten Solarkraftwerks der Welt: Noch 2011 begannen die ersten beiden Bauabschnitte eines neuen Solarfeldes in Blythe, zwei Meilen nördlich vom Interstate Highway 10, auf halber Strecke zwischen Los Angeles und Phoenix, keine Autostunde östlich des berühmten Joshua-Tree-Nationalparks.

Insgesamt vier Blöcke mit einem Gigawatt elektrischer Leistung wurden geplant. Jeder Block kostete eine Milliarde US-Dollar. Finanziert wurde das Projekt von der Firma Solar Millennium aus Erlangen. Eine Anleihe für Privatanleger wurde aufgelegt, Kreditgarantien und Zuschüsse des amerikanisches Staates sollten die Investition absichern. Alles sah prächtig aus, sonnige Goldgräberstimmung im Golden State.

Einspeisevergütung und Insolvenz: Jähes Ende des Solarbooms

Dann kam das böse Erwachen: Solar Millennium wurde insolvent, verschwand aus dem Solargeschäft, mehr oder weniger über Nacht. Die Pleite zog breite Kreise, ruinierte etliche Anleger.

Und in der Photovoltaik, die damals gleichfalls ihren ersten Boom feierte, brach der deutsche Markt zusammen. CDU und FDP hatten – faktisch gleichfalls über Nacht – die Einspeisevergütung gekappt. Deutschland war damals mit knapp acht Gigawatt Zubau im Jahr der wichtigste Photovoltaikmarkt in der Welt. Bis heute wurde dieser Zubau nicht wieder erreicht.

Der Crash am Kapitalmarkt verteuerte fortan die Finanzierung von solarthermischen Kraftwerken. Und der Einbruch der Photovoltaik in Deutschland hatte einen globalen Preisrutsch bei Solarmodulen und Wechselrichtern zur Folge. Große Heimatmärkte wie in China, Indien oder den USA waren damals noch nicht entwickelt.

Die chinesischen Anbieter von Solarmodulen und Wechselrichtern versuchten händeringend, ihre Waren unter Preis zu verschleudern. Ein erbarmungsloser Preiskampf setzte ein: Das Kilowatt Photovoltaik kratzte an der Marke von 1.000 Euro, während CSP-Kraftwerke mindestens viermal so teuer waren.

Drei Technologien für CSP

Mittlerweile ist das Megawatt Photovoltaik für 500.000 bis 600.000 Euro zu haben. Dagegen tun sich die CSP-Kraftwerke schwer, von den hohen Kosten herunterzukommen. Warum, erklärt ein Blick auf die Technologie. Es gibt drei Bauweisen, um die Kraft der Sonne zu bündeln:

- mit Parabolspiegeln und Ölrinnen zur Sammlung des erhitzten Wärmeträgers,

- mit Solartürmen, an deren oberem Ende sich das Wärmesalz befindet, das durch Spiegel erhitzt und aufgeschmolzen wird,

- flache Systeme mit Fresnelspiegeln.

Bei den Kraftwerken mit Solartürmen lenken die Spiegel, die zweiachsig dem Sonnenlauf folgen, das Licht auf einen Receiver oben am Turm. Dort wird ein Wärmeträger erhitzt und aufgeschmolzen, üblicherweise ein Flüssigsalz. Denkbar sind auch Luft, Wasser und spezielle Thermoöle.

Die Präzisionsspiegel, Heliostate genannt, sind bis zu 200 Quadratmeter groß. In kommerziellen Kraftwerken richten sich mehrere Tausend Spiegel im Halbkreis oder kreisförmig auf den Solarturm aus. Sie bündeln die Strahlung, um im Receiver bis zu 600 Grad Celsius zu erzeugen.

Bei den Kraftwerken mit Parabolspiegeln läuft ein Rohr im Brennpunkt der verspiegelten Kollektoren, in dem ein Thermoöl zirkuliert. Die Kollektoren sind bis zu sieben Meter breit und bis zu 200 Meter lang. Heute kommerziell eingesetzte Thermoöle sammeln bis zu 430 Grad Celsius. Zurzeit wird erforscht, ob Flüssigsalze auch bei dieser Bauart bis 600 Grad Celsius erlauben.

Fresnel: Spiegel in Streifen zerlegt

Die Fresnel-Kollektoren funktionieren ähnlich wie die Parabolrinnen. Der konzentrierende Spiegel ist jedoch in langgestreckte, einzelne Streifen zerlegt, die sich ebenfalls nach dem Stand der Sonne richten. Sie befinden sich horizontal angeordnet über dem Boden. Das Absorberrohr ist oberhalb der Spiegel angebracht. Die Gestelle, von denen sie gehalten werden, sind ortsfest installiert.

Diese Bauart erinnert an aufgeständerte Aufdachsysteme aus der Photovoltaik: Sie ist sehr robust und widersteht starken Winden. Außerdem sind kleine Leistungen möglich, was theoretisch die Aufstellung auf Flachdächern erlaubt.

Bei allen drei Typen wird die Solarwärme in thermischen Salzspeichern mit bis zu 40 Metern Durchmesser und 15 Metern Höhe gesammelt. Sie sind mit einem Gemisch aus Kaliumnitrat und Natriumnitrat befüllt, das sich ab 250 Grad Celsius verflüssigt.

Faustregel der Ingenieure

Eine einfache Regel der Ingenieure besagt: Je mehr bewegte Teile in einem technischen System laufen und je höher die Temperaturen im System, desto teurer wird es. Und: Je mehr Wandlungsstufen der Energie in einem technischen System arbeiten, desto größer sind die Verluste, desto geringer der Wirkungsgrad. Was sich gleichfalls in den Kosten niederschlägt.

Zum Vergleich: In der Photovoltaik gibt es zwei Umwandlungen der Energie: Die Solarzelle wandelt das Sonnenlicht in Gleichstrom, der Wechselrichter in nutzbaren Wechselstrom.

Hohe Temperaturen und bewegte Teile

In der Windkraft wird die mechanische Energie des Windes über die Rotoren und die Getriebe an eine Welle übertragen, auf der ein rotierender Generator läuft. Er gibt Wechselstrom ab, der lediglich eine Anpassung auf 50 Hertz Netzfrequenz benötigt. Beide Systeme laufen kalt, von der Abwärme der Solarmodule und dem Windgenerator abgesehen.

Bei CSP-Kraftwerken wird die Sonnenenergie zunächst in Hitze umgewandelt. Danach folgt ein Dampfprozess, wie bei einem Kohlekraftwerk oder in einem Atommeiler. Der Dampfprozess selbst wandelt die Sonnenhitze in druckbeaufschlagten Turbinendampf. Der Dampf wiederum setzt große Schwungmassen (Turbinen mit Generatoren auf einer Welle) in Bewegung, um elektrischen Strom zu erzeugen.

Mögliche Kostensenkungen

CSP ist demnach ungleich komplexer und aufwendiger als Photovoltaik oder Windkraft. Also liegen die Kosten naturgemäß höher. Doch in einer im Sommer vorgestellten Studie „CSP: Solare Energie rund um die Uhr“ stellte der Deutsche CSP-Verband in Aussicht: „Es wird erwartet, dass die Preise weiter rasant fallen werden.“

Das liege unter anderem daran, dass mit dem Aufwuchs von CSP-Anlagen der übliche Skalierungseffekt eintritt, „der auch bei Photovoltaik zu beobachten war, als die installierte Kapazität weltweit um ein Vielfaches gestiegen ist: von 41 Gigawatt in 2010 auf 580 Gigawatt in 2019“. Daraus folgern die Autoren: „In diesem Zeitraum sind die Gestehungskosten der Photovoltaik etwa auf ein Zehntel gefallen. Mit vermehrtem Bau von Anlagen wird ein ähnlicher Skaleneffekt auch bei CSP zu beobachten sein.“

Das ist aufgrund der ungleich aufwendigeren CSP-Technik eher Wunschdenken. Sachlich fundierter scheint eine Berechnung des US-amerikanischen Departments of Energy (DOE).

Bis fünf Cent je Kilowattstunde

Für 2017 setzte die Behörde auf günstigen Standorten die Stromgestehungskosten für CSP mit zehn US-Cent je Kilowattstunde an. Das lag unterhalb der damals tatsächlich erreichbaren Preise für CSP-Kraftwerke. Und es setzte voraus, dass das Dampfkraftwerk bereits vorhanden war – also die Sonne lediglich den Brennstoff Kohle ersetzte.

Eine aktuelle Roadmap des DOE schätzt die Kosten bis 2030 auf fünf Cent je Kilowattstunde. Damit ist klar, dass Photovoltaik und Windkraft das Rennen machen – wenn man nur die Gestehungskosten für sauberen Strom vergleicht.

Sechs Gigawatt am Weltmarkt

Innerhalb des vergangenen Jahrzehnts wurden weltweit rund 700 Gigawatt Photovoltaik gebaut. Die rund um den Globus installierten CSP-Kraftwerke summieren sich auf sechs Gigawatt. Allesamt wurden sie über staatlich garantierte Einspeisevergütung finanziert.

Rein wirtschaftliche Geschäftsmodelle wie die PPA in der Photovoltaik funktionieren aufgrund der hohen Kosten und der langen Planungsvorläufe bislang in CSP nicht. Aber: 2012 wurden in den USA noch rund 40 US-Cent pro Kilowattstunde aus CSP-Kraftwerken gezahlt.

Gigantische Anlage in Dubai

In Dubai entsteht derzeit ein Hybridkraftwerk aus 700 Megawatt CSP und 250 Megawatt Photovoltaik. Es kostet rund 4,2 Milliarden US-Dollar. Die Stromabnahme wurde mit 7,3 US-Cent bepreist, der Vertrag läuft 35 Jahre. Insgesamt sind in der arabischen Wüste bis fünf Gigawatt Solarleistung geplant.

Solche solaren Hybridkraftwerke bieten eine aussichtsreiche Lösung, um Grundlast und Spitzenlast aus Sonnenenergie zu gewinnen. Denn die Energie in den thermischen Salzspeichern reicht aus, um sechs bis 15 Stunden lang Dampf für die Turbinen zu erzeugen. Solche Kraftwerke können auch nachts elektrischen Strom liefern.

Wärme wird kostbar

Als solitäre Generatortechnik hat die CSP ökonomisch kaum Chancen, interessant sind vor allem hybride Anwendungen. Durch die Bereitstellung von Prozesswärme öffnen sich neue Möglichkeiten.

Denn die Energieversorger geraten unter Druck, weil ihnen die Regierungen zunehmend Reduktionsziele für Kohlendioxid vorschreiben. In Europa gilt nunmehr ein Preis für die Emissionen, der in den kommenden Jahren steigen wird.

Das öffnet der CSP neue Märkte. Denn sie kann neben

- sauberem Strom

- solare Nah- und Fernwärme bereitstellen,

- grünen Prozessdampf für die energieintensive Industrie erzeugen und

- grünen Wasserstoff erzeugen.

Die hohen Temperaturen in den CSP-Systemen und der Dampfprozess liefern in solaren Heizkraftwerken erhebliche Abwärme für die Versorgung von Ballungsräumen (hydraulische Fernwärmenetze). Sie liefern auch Prozesswärme für die Industrie.

Bisher wurde diese Wärme ausschließlich fossil erzeugt – 2017 rund 161 Terawattstunden allein in Deutschland. Vor allem die Metallurgie, die chemische Industrie, Kalk- und Zementhersteller brauchen hohe Temperaturen oberhalb von 400 Grad Celsius.

Selbst in unseren Breiten könnte die CSP also eine wichtige Rolle spielen, um fossile Brenner abzulösen. Die Tagebaue an Rhein und Neiße sind so groß, dass man sie problemlos als sonnenreiche, unverschattete Standorte für CSP-Anlagen nutzen könnte.

Fossile Brenner ablösen

Ersetzt man die vorgehaltenen Flächen für Antransport, Lagerung und Aufbereitung der Kohle in städtischen Heizkraftwerken durch konzentrierende Solarfelder, sind auch an diesen Standorten durchaus größere Wärmeleistungen denkbar.

Eine Studie der Stadtwerke Köln (Rheinenergie) hat ermittelt, dass Sonnenkollektoren mit Parabolrinnen für das Fernwärmenetz die geringsten Wärmegestehungskosten erlauben – im Vergleich aller bekannten Technologien.

So gesehen könnte sich CSP als Rettungsanker für Wärmenetze schlechthin erweisen, die nach dem Ausstieg aus Kohle und Heizöl anders nicht mehr rentabel zu betreiben sind.

Neue Hoffnung: grüner Wasserstoff

Ein ganz neues Geschäftsfeld bietet die Herstellung von grünem Wasserstoff. Derzeit wird die Hochtemperatur-Elektrolyse (HTEL) erforscht, die Dampf mit 700 bis 1.000 Grad Celsius zur Spaltung des Wassers in Wasserstoff und Sauerstoff nutzt. Diese Technologie macht das teure Platin im Elektrolyseur überflüssig.

Gleichzeitig treiben die Ingenieure die Temperaturen im Dampfprozess der Kraftwerke immer weiter nach oben. Aus Gründen der Thermodynamik steigt der Wirkungsgrad der Stromerzeugung mit dem Temperaturgefälle zwischen dem Druckdampf an der Turbinenschaufel und dem rückgekühlten Wasser. Zurzeit laufen die Turbinen mit 560 Grad Celsius heißem Dampf, erforscht werden bereits 700 Grad Celsius.

Kombinierte Kraftwerke: CSP + PV

Kombinierte Solarkraftwerke mit CSP und Photovoltaik könnten im Sonnengürtel der Erde bis zu 7.000 Volllaststunden erreichen. Gepaart mit den hohen Systemtemperaturen aus der CSP könnten solche Kraftwerke über die HTEL den grünen Wasserstoff für ungefähr drei Euro je Kilogramm erzeugen. Diese Zahl stammt aus der oben erwähnten Studie des Deutschen CSP-Verbands, sie gilt für die solare Einstrahlung in Saudi-Arabien (2.000 bis 3.000 Sonnenstunden im Jahr).

Die Autoren der Studie gehen davon aus, dass der Wasserstoff für diesen Preis in Arabien, in Nordafrika oder in Namibia erzeugt und dann per Pipeline oder Schiff nach Europa gebracht wird.

Transportkosten nicht unterschätzen

Die Kosten für die Verflüssigung in Kryotanks, für Tankschiffe oder Pipelines sind nicht enthalten. Diesem Trugschluss ist das Desertec-Projekt schon einmal erlegen: Noch vor zehn Jahren planten die Weltbank und andere – meist öffentliche – Geldgeber den gewaltigen Ausbau der konzentrierenden Solarkraftwerke südlich und östlich des Mittelmeers, um den Strom per Hochspannungsleitungen nach Zentraleuropa zu bringen.

Stromtrassen lassen auf sich warten

Einige der CSP-Kraftwerke wurden tatsächlich gebaut, die meisten später mit Photovoltaik. Die Stromtrassen lassen bis heute auf sich warten. Denn die immensen Kosten für den Netzausbau erwiesen sich als nicht finanzierbar.

Künftig werden aber nicht die Erzeugungskosten entscheidend sein, sondern die Transportkosten für die Energie. Ausreichend Flächen bereitgestellt, wird es auch in Deutschland sehr preiswert möglich sein, grünen Wasserstoff mithilfe von Solarenergie (Photovoltaik und CSP) herzustellen.

Dann kann der Import preislich nicht mehr mithalten. Die Gedankenspiele einiger Politiker und Verbände, Wasserstoff global einzukaufen wie bisher das Erdgas oder Erdöl, ist künftig weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll. Grüner Wasserstoff wird lokal in Deutschland produziert und verbraucht.

Renaissance der CSP ist wünschenswert

Um Deutschland ausreichend mit Wasserstoff (statt mit Erdgas und Erdöl) zu versorgen, ist die Versechsfachung der gegenwärtig genutzten Fläche für Solaranlagen und Windkraft notwendig. Das entspricht der Ausbaudynamik, wie sie die Verbände der erneuerbaren Energien fordern – kein Hexenwerk. Am Ende werden die Kosten entscheiden, ob die deutsche Industrie ihren Wasserstoff in Namibia, Saudi-Arabien oder lieber zu Hause in unmittelbarer Nachbarschaft kauft.

Wichtig ist: Mit grünem Wasserstoff könnte CSP eine Renaissance erfahren. Und das obwohl der Flächenbedarf für diese Technologie sehr hoch ist. Ein CSP-Kraftwerk benötigt viel Platz für die Solarspiegel.

Das Spiegelfeld des Parabolrinnenkraftwerks Andasol 3 (50 Megawatt) in Spanien erstreckt sich über eine Fläche von 200 Hektar, was der Größe von 280 Fußballfeldern entspricht. Für die Spiegel muss die Fläche möglichst eben sein. Solarturmkraftwerke können dagegen auch auf Flächen mit größerer Steigung errichtet werden.

Chancen speziell in Deutschland

Denn die Spiegel haben voneinander unabhängige Fundamente und sind nicht durch einen Wärmeträgerkreislauf verbunden. Dagegen benötigt die Photovoltaik nur rund 1,6 Hektar pro Megawatt. Macht 80 Hektar für 50 Megawatt, ohne besondere Ansprüche an das Relief.

Aber: Für CSP geeignete Brachflächen gibt es in Deutschland genug, etwa frühere Tagebaue, Flächen aus dem Rückbau der Atomkraftwerke, ungenutzte und ertragsarme Äcker oder ehemalige Militärgebiete.

Überall dort, wo die öffentliche Hand solche anderweitig kaum verwertbaren Flächen als Kostgänger verwaltet, lassen sich kombinierte Systeme aus CSP und Photovoltaik installieren – auf diese Weise sind diese „toten“ Grundstücke verwertbar.

Und: In Deutschland ist ausreichend Wasser für die CSP-Kraftwerke vorhanden, ebenso für die Produktion von Wasserstoff. In den Wüstenländern des Nahen und Mittleren Ostens oder im Maghreb wird Wasser zunehmend mit Gold aufgewogen. Das dürfte die Herstellung von Wasserstoff perspektivisch verteuern.

In Deutschland, wo CSP die Feuerungen der Heizkraftwerke mit Kohle, Erdgas oder Öl ersetzen könnte, sind die Stromnetze und die Wasseranschlüsse für den Turbinendampf, die Rückkühlung und die Wasserstoffproduktion in der Regel schon vorhanden.

Kostengünstige Grundstücke gesucht

Der Ausbau der CSP wird in Zukunft also davon abhängen, dass die öffentliche Hand die Grundstücke kostengünstig zur Verfügung stellt. Bisher dominieren weltweit die Kraftwerke der ersten Generation, mit 50 Megawatt Solarleistung.

In Spanien, mit 2,3 Gigawatt der wichtigste CSP-Markt, geht der Trend – wie in Dubai oder Marokko – nunmehr zu deutlich größeren Anlagen, ab 100 Megawatt aufwärts. Deshalb bietet die CSP in Europa – und speziell in Deutschland – ein neues Geschäft für Stadtwerke und Energieversorger. Sie haben Zugriff auf Brachen, bekommen öffentliche Garantien zur Finanzierung und Kredite durch die Landesbanken.

Und sie müssen sich entscheiden, wie lange sie noch Blutkohle aus Südafrika, Erdgas von Kremls Gnaden oder Heizöl der Scheichs verheizen wollen – statt die Sonne zu nutzen. Sie schickt bekanntlich keine Rechnung und ist keiner Spekulation an den Rohstoffbörsen unterworfen.

Eine bürgernahe Technologie wie die Photovoltaik ist CSP nicht, damit dürften Genossenschaften überfordert sein. Das ist ein Geschäft für professionelle Großversorger. Denn die Installation der Präzisionsspiegel hat mehr mit Kraftwerksbau zu tun als mit kleineren Solarparks oder Photovoltaikanlagen auf dem Dach.

Kosten für Betrieb und Wartung

Nicht zu unterschätzen ist der Betrieb der CSP-Anlagen: Die Lager in den Nachführungen der Spiegel und die Dichtungen an den heißen Röhren verschleißen. Man muss die Anlagen permanent überwachen, warten und instand setzen. Dafür braucht man geschulte Betriebsingenieure und Wartungsteams.

Heute werden die O&M-Kosten mit 60 US-Dollar pro installierter Kilowattstunde (elektrisch) und Jahr angegeben. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln prognostiziert, dass dieser Posten auf 40 US-Dollar sinken könnte, durch Fernüberwachung und automatisierte Fehleranalysen.

Genaue Daten zum Zustand der Anlage erlauben es zum Beispiel, Wartungen vorausschauend durchzuführen und die Spiegel wassersparend nur bei Bedarf zu reinigen – nicht in starren Intervallen wie bisher. Wassersparende CSP-Systeme werden derzeit am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg erforscht.

Fazit: Die Veränderungen in den Energiemärkten bringen die CSP auf neue Weise ins Spiel – auch und gerade für Versorger in Deutschland.

Nützliche Links:

Deutscher CSP-Verband:

https://deutsche-csp.de/

DLR in Köln:

https://www.dlr.de/sf/de

Fraunhofer ISE:

https://www.ise.fraunhofer.de/de/forschungsprojekte.html

mena-csp-kip.html

Dieser Artikel von Heiko Schwarzburger ist zuerst erschienen in Photovoltaik Ausgabe 10/2021.

Dieser Artikel ist zuerst in photovoltaik erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen photovoltaik-Newsletter.

Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik