Heizen mit Wasserstoff: Ist das sinnvoll?

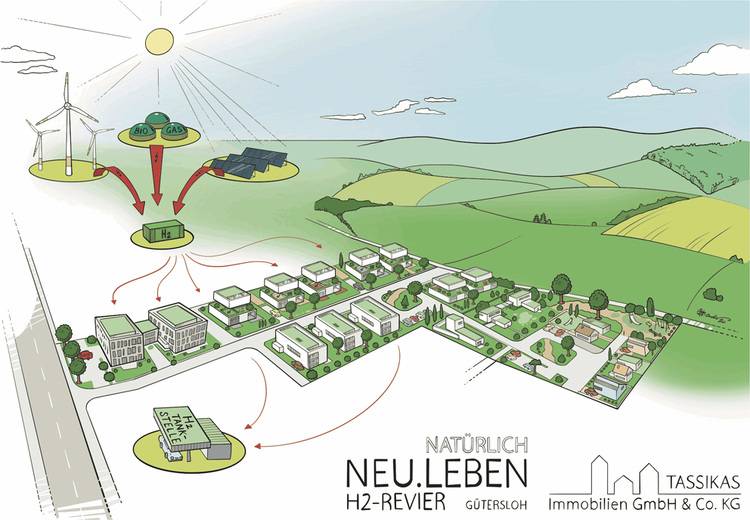

Im ostwestfälischen Gütersloh soll in den nächsten Jahren ein ehrgeiziges Stadtquartier entstehen, das seinesgleichen in Deutschland, wenn nicht gar in Europa sucht. Ein Komplex aus Büro- und Geschäftshäusern, 10 Mehrfamilienhäusern und einer Kita, dessen Strom- und Wärmeversorgung zu 100% auf Wasserstoff (H2) basieren wird. Hinzu kommt noch eine Wasserstoff-Tankstelle, die von jedem angefahren werden kann, also nicht dem Viertel vorbehalten ist. Den Strom zur Herstellung des Wasserstoffs (per Elektrolyse vor Ort) sollen Windräder, Photovoltaik- und Biogasanlagen liefern. Gespeichert wird der Stoff vor Ort mit 300 bar in einem Speicher (17.500 l Volumen), bestehend aus Gasflaschenbündeln.

Das Versorgungskonzept des H2-Reviers

Um das Quartier mit Strom und Wärme aus Wasserstoff zu versorgen, werden in den Gebäuden Brennstoffzellen installiert. Außerdem wird ein Nahwärmenetz gebaut, das mit der Abwärme aus der Elektrolyse gespeist wird. Für Spitzenlasten sind im Geschäftshaus und in der Kita Wasserstoff-Brennwertkessel vorgesehen.

Ist Heizen mit Wasserstoff sinnvoll?

Das H2-Revier, so die Quartiersbezeichnung, die die Macher ihm gegeben haben, kann aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden, von denen jeder für sich genommen ein eigenständiges Thema ist, z.B. wie eine Wasserstoffproduktion vor Ort aufgebaut wird oder wie er gespeichert wird, wie die Stromversorgung aus erneuerbaren Energien sichergestellt ist oder auch das Tankstellen-Konzept. Aber eben auch das Thema Heizen mit Wasserstoff. Ist das überhaupt sinnvoll?

So wird in diesem Zusammenhang oft die Frage gestellt, ob es nicht sinnvoller wäre, gleich mit dem Strom zu heizen statt ihn zur Spaltung von Wasser zu verwenden, um H2 zu gewinnen, das dann zu Heizzwecken eingesetzt wird. Macht der Einsatz von H2 in der Strom- und Wärmeversorgung überhaupt Sinn? Schließlich gibt es bei der Herstellung beträchtliche Umwandlungsverluste, wie bei jedem Umwandlungsvorgang.

Skepsis bei bestimmten Farben berechtigt

Die Skepsis ist berechtigt, wenn Wasserstoff bestimmter Farben verheizt wird, s. Artikel „Basiswissen: Was bedeuten die Wasserstoff-Farben?“. Grauen oder blauen Wasserstoff zu Wärmezwecken einzusetzen konterkariert sicherlich die Ziele des Klimaschutzes. Wenn man schon weiter mit fossilen Brennstoffen heizen möchte, dann ist es sinnvoller, Erdgas direkt zu verheizen statt mit ihm noch einen Umweg über Wasserstoff zu gehen.

Drei Lösungen für das Problem Fluktuation

Doch Erdgas hat eine Eigenschaft, die Solar- und Windenergie nicht besitzen. Der Energieträger ist steuerbar. Es ist bekannt, dass die Energiewende auf Basis von Solar und Wind nur funktioniert, wenn auch Speichermöglichkeiten entwickelt werden, da Strom oder Wärme produziert werden, wenn die Sonne scheint oder Wind weht, und nicht zwangsläufig gemäß Nachfrage. Es ist das Problem der so genannten Fluktuation.

Lösung 1: Sektorkopplung

Strom aus Erneuerbaren möglichst effizient zu nutzen ist Ziel der sogenannten Sektorkopplung, also Wind- und Solarstrom auch auf die Sektoren Verkehr und Wärme zu verteilen. Dies geschieht aktuell im Verkehrssektor über die E-Mobilität und im Wärmesektor über die Wärmepumpen. Doch auch hier bleibt die Umleitungsfrage bisher nicht befriedigend gelöst. Elektroautos, die hier auch als „Speicher“ über ihre Batterie gehandelt werden, werden für das Energiesystem dabei selbst zur kritischen Masse: Wenn 1 Million E-Autos gerade alle auf einmal laden, dann hat das Netz ein neues Problem.

Lösung 2: Power-to-X

Sektorkopplung behebt das Problem somit nur teilweise und sie schafft grundsätzlich auch neue. Eine Parallel-Strategie ist folglich die Umwandlung des Stroms, im Sinne von ‚Anders-Nutzbarmachung und Konservierung‘, Power-to-X. Dieser Begriff fasst verschiedene „Power-to“-Technologien als Dachbegriff zusammen:

- Power-to-Gas (PtG),

- Power-to-Heat (PtH) und

- Power-to-Liquid (PtL).

Darunter werden, nach Verwendungszweck dezidierte technische Subsysteme gefasst, z.B. Power-to-Ammonia oder Power-to-Fuel. Synthetische Energieträger (Power Fuels) werden erzeugt, indem z.B. Wasser im Elektrolyseverfahren mithilfe von erneuerbarem Strom in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten wird. Der gasförmige Wasserstoff kann in weiteren Syntheseschritten zum gasförmigen Energieträger Methan oder zu flüssigen Kraft- und Brennstoffen wie Flüssig-Erdgas (Liquified Natural Gas, LNG) sowie synthetischem Benzin, Diesel und Kerosin verarbeitet werden. Power-to-Ammonia hat zum Ziel, erneuerbare Energien chemisch in Form von Ammoniak zu speichern. Ammoniak ist nicht nur ein klassischer Grundstoff, z.B. in der Düngemittelindustrie; er kann vielseitig auch in Kraftwerken und selbst in Verbrennungsmotoren eingesetzt werden.

Lösung 3: Wasserstoff

Wasserstoff herzustellen ist folglich eine Speichermöglichkeit, Wind- und Solarstrom zu konservieren. Zwar fallen bei der Umwandlung derzeit noch erhebliche Verluste an; doch sie lassen sich abmildern, wenn z.B. die Abwärme genutzt wird, wie in Gütersloh vorgesehen. Jedenfalls ist es sinnvoller, diesen Weg zu beschreiten als Windräder abzuschalten, wenn die Netze zu bestimmten Zeiten die Menge an Strom nicht mehr aufnehmen können. Der so genannte Redispatch, der hier nur behelfsweise eingreift, ist volkswirtschaftlich gesehen ein blanker Unsinn. Die Windräder werden abgestellt, den Windkraftwerksbetreibern wird aber jede nicht produzierte kWh Strom weiter nach EEG bezahlt.

Wasserstoff: Blick in den Markt

Es hat sich gezeigt, dass auf die Frage, ob man Strom direkt verwenden sollte statt Umwandlungsverluste in Kauf zu nehmen es bereits deutliche Antworten gibt und diese auch schon betrieben und weiter erforscht werden.

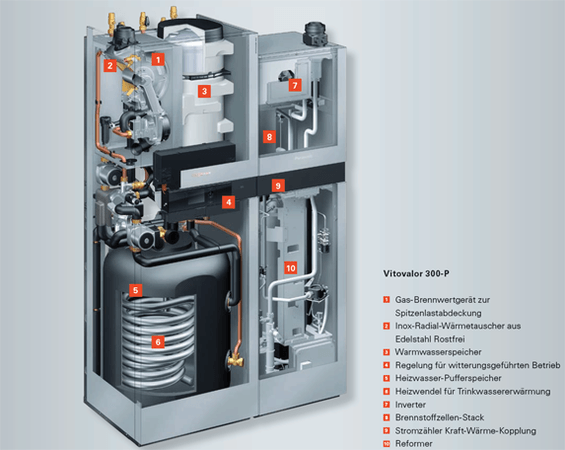

Hersteller bringen derzeit noch erdgasbasierte Brennstoffzellenheizungen auf den Markt. So hat Remeha das Brennstoffzellensystem eLecta 300 auf den Markt gebracht, das mit einer thermischen Leistung von 4,8 bis 20 kW für den Betrieb in kleineren Objekten geeignet ist, plus einen Gas-Brennwertkessel als Spitzenlastkessel dann inklusive. Das funktioniert auch, weil sich die Anschaffungskosten mit Hilfe staatlicher Zuschüsse am Ende tatsächlich rechnen lassen. „Mit bis zu 11.100 Euro über die KfW-Bank kommt dieses moderne Mikro-BHKW auf eine Preisgestaltung wie eine Wärmepumpe“, verlautbart Remeha.

Allerdings bleiben als starkes Argument gegen den Einsatz von Wasserstoff zur Wärmeversorgung von Gebäuden die derzeit noch hohen Anschaffungskosten für eine Heizung auf Basis einer Brennstoffzelle. So kostet der erdgasbasierte Vitovalor PT2 (Nachfolgemodell des 300 P) von Viessmann rund 27.000 Euro (abzgl. dann die KfW-Förderung), hinzu kommt die Montage.

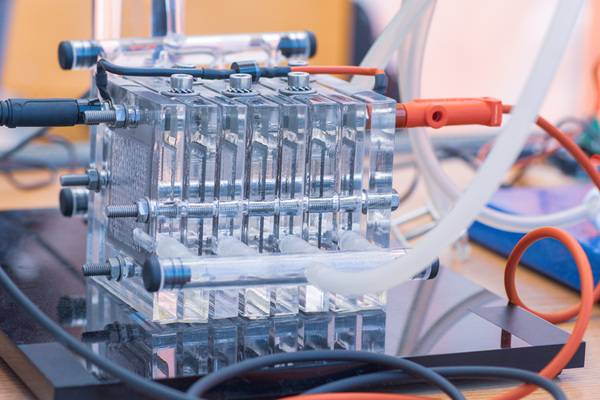

Elektrolyse: Vom Strom zum Wasserstoff

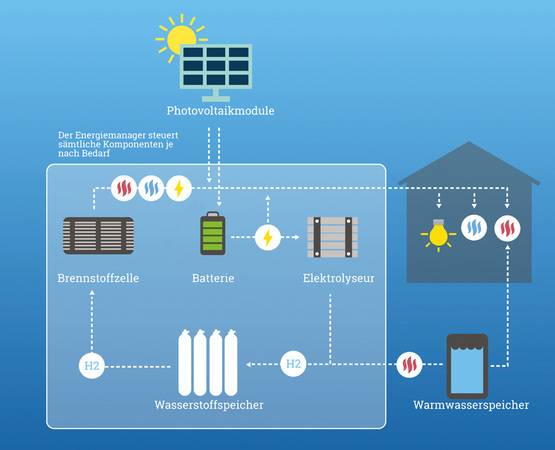

Bezüglich der Wasserstofferzeugung werden indes aber auch neue Wege beschritten: Mit Elektrolyseuren, die mit Solarstrom vom eigenen Dach betrieben werden. Das Berliner Unternehmen Home Power Solutions (HPS) befasst sich mit Brennstoffzellen-Technik fürs Eigenheim. Das System nennt sich Picea und HPS will mit Picea Sonnenenergie vom Sommer in den Winter bringen, indem Solarstrom in Form von Wasserstoff gespeichert wird. Dazu bedient sich das System eines Elektrolyseurs. Mit Hilfe des Wasserstoffs und einer Brennstoffzelle wird dann wiederum bei Bedarf Strom erzeugt. HPS rechnet für einen 4-Personen-Haushalt bei einem durchschnittlichen jährlichen Strombedarf von 4.000 kWh mit einer Photovoltaik-(PV)-Anlage in der Größenordnung zwischen 8 und 12 kW.

Die Abwärme der Elektrolyse wird in einen Warmwasserspeicher des Hauses ausgekoppelt, ein Warmwasserspeicher (500l) ist im Leistungsumfang von Picea enthalten. Sie kann aber auch in einen bestehenden Speicher im Haus eingetragen werden. Gängige Warmwasserspeicher haben einen Eingang zur Einbindung einer Solarthermie Anlage. Über diesen Anschluss koppelt Picea die Wärme ein. Es handelt sich um ein einfaches Kupferrohr, das angeschlossen wird.

Ein Fazit

Die Systeme sind (noch) sehr teuer, trotz staatlicher Förderung. Außerdem stellt sich selbst bei grünem Wasserstoff die Frage, in welcher Menge grüner Strom vorhanden ist bzw. produziert werden könnte und wieviel davon zu diesem Zweck in den Wärmesektor fließen dürfte. Dennoch: Heizen mit Wasserstoff ist ein Stand der Technik. Das Vorzeigeprojekt H2-Revier in Gütersloh wird hier, wenn es gelingt, einen Meilenstein setzen.

Dittmar Koop ist Journalist für erneuerbare Energien und Energieeffizienz.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik