Cloud-Lösung für Wärmebrückennachweis

Brücken verbinden. Doch was im Allgemeinen positiv und wünschenswert ist, kann bei Gebäuden schnell zum Problem werden. Die Rede ist von Wärmebrücken – also Stellen, die eine thermische Verbindung vom Gebäudeinneren nach außen schaffen und damit einen ungeplanten Wärmeverlust verursachen. Mit unerwünschten Folgen: An den kühleren Stellen setzt sich Feuchtigkeit ab und begünstigt die Bildung von Schimmel. Zudem verschlechtern Wärmebrücken die Energieeffizienz von Gebäuden. Das hat höhere Heizkosten, ein niedrigeres Effizienzniveau und damit verbunden weniger Fördergelder zur Folge. Gründe genug, Wärmebrücken durch einen detaillierten Nachweis möglichst früh während der Bauplanung aufzuspüren und zu minimieren. Eine neue cloudbasierte Datenbank ermöglicht das einfache Erstellen von Wärmebrückennachweisen in deutlich kürzerer Zeit.

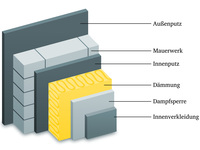

Wärmebrücken haben verschiedene Ursachen. Sie können etwa durch die Geometrie des Gebäudes bedingt sein. Bei Außenecken beispielsweise ist die Fläche der Außenseite deutlich größer als die Fläche innen im Raum. Dadurch gelangt mehr Wärme nach außen, die Ecke ist kühler als die angrenzende Wand. Eine zweite Ursache liegt in der unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeit von Materialien begründet. Wo diese aneinanderstoßen oder im Fall von Durchdringungen ineinanderliegen, entstehen materialbedingte Wärmebrücken – etwa bei Balkonplatten aus Stahlbeton.

Konstruktive Wärmebrücken ergeben sich, wenn verschiedene Bauteile ineinander übergehen, zum Beispiel bei Fensteranschlüssen. In der Altbausanierung kommen häufig moderne Fenster mit Wärmeschutzverglasung zum Einsatz. Wer nicht auf die Anschlussfuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk achtet, schafft eventuell eine Schwachstelle, über die gerade bei älteren Häusern weiterhin Wärme abfließen kann.

Wohngesundheit erhalten

Egal, wie eine Wärmebrücke entstanden ist, die Auswirkungen sind vergleichbar. Trifft warme Raumluft auf die kühlere Oberfläche, setzt sich Tauwasser ab. Die feuchte Oberfläche bietet ideale Bedingungen für das Wachstum von Schimmelpilzen. Langjährige Beobachtungen zeigen einen Zusammenhang zwischen Schimmelbefall und Erkrankungen wie Atemwegsbeschwerden oder allergischen Reaktionen, unabhängig von der Konzentration von Schimmelpilzsporen in der Atemluft. Das heißt, Schimmelpilze können schon in sehr geringer Menge der Gesundheit schaden. Um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, sollte also das Ziel sein, Schimmelpilze in Innenräumen grundsätzlich zu verhindern.

Ein weiteres Problem: Durch die kontinuierliche Durchfeuchtung kann die Bausubstanz selbst Schaden nehmen. Insbesondere Dämmstoffe oder Holz sind anfällig für solche Feuchteschäden. Das verschärft den Effekt einer Wärmebrücke, denn feuchtes Material leitet mehr Wärme nach außen als trockenes.

Dazu kommt, dass umso mehr Heizenergie notwendig ist, je mehr Wärme ein Gebäude über Wärmebrücken verliert. Das ist nicht nur in Zeiten hoher Energiepreise unerwünscht. Moderne energieeffiziente Gebäude lassen sich nur realisieren, wenn der Wärmeverlust an die Umgebung so gering wie möglich ausfällt.

Klar ist also: Je weniger Wärmebrücken, desto besser für die Gesundheit der Bewohner, für die Bausubstanz, für den Energiebedarf und damit letztendlich – durch niedrigere Heizkosten und bessere Fördermöglichkeiten – für den Geldbeutel.

Gute Planung lautet das A und O

Wie lassen sich Wärmebrücken am wirkungsvollsten vermeiden? Die Lösung liegt – wie so oft – in einer guten und ganzheitlichen Planung. Insbesondere im Altbau gilt es, die vorhandene Bausubstanz sorgfältig zu prüfen, um Herausforderungen wie schwer zugängliche Stellen oder Denkmalschutzvorgaben schon im Vorfeld zu erkennen und so früh wie möglich in die Planung einzubeziehen.

Außerdem ist es bei einem ersten Termin vor Ort wichtig, die Erwartungen der Kund:innen zu klären und sie mit den Gegebenheiten und Möglichkeiten in Einklang zu bringen. Ob im Neubau oder im Altbau – Ziel sollte es sein, alle Details zu betrachten und sie so zu planen und auszuführen, dass ein Mindestwärmeschutz gesichert ist. Durch die Prüfung sowie eine thermische Simulation lassen sich Wärmebrücken identifizieren und in einem Einzelnachweis festhalten.

Ein detaillierter Wärmebrückennachweis erfüllt mehrere Funktionen: Er dokumentiert den Ist-Zustand und die Ergebnisse der thermischen Simulation. Gleichzeitig dient er als Vorlage für die Werkplanung und gibt vor, welche Wärmebrücken sich vermeiden oder verringern lassen sowie auf welche Weise dies geschehen soll. Nicht zuletzt stellt er für Prüfstellen wie die KfW einen wichtigen Teil der Dokumentation dar und sollte bei einer Vor-Ort Prüfung unbedingt vorliegen.

Einzelnachweis besser als pauschaler Zuschlag

Der Einzelnachweis erlaubt es, jede Wärmebrücke am Gebäude individuell zu betrachten, zu quantifizieren und die jeweils beste Lösung zu identifizieren. Mit gut ausgeführten Details lässt sich verhindern, dass Wärme durch Schwachstellen am Gebäude entweichen kann und sich Schimmel aufgrund von Feuchtigkeit und Tauwasserausfall bildet. Anschlussfugen am Fensterrahmen etwa lassen sich so abdichten, dass die Wärme im Raum bleibt. Wärmebrücken an Balkonplatten minimiert beispielsweise ein Isokorb, der die materialbedingte Wärmeübertragung im Stahlbeton verhindert.

Der Wärmeverlust insgesamt lässt sich nur mit einem detaillierten Wärmebrückennachweis so exakt wie möglich darstellen – wichtig für das Erreichen des gewünschten Effizienzstandards. Damit punktet der Einzelnachweis in jeder Hinsicht gegenüber den anderen Möglichkeiten, die das Gebäudeenergiegesetz (GEG) bietet, wie dem pauschalen Zuschlag oder der vereinfachten Methode, die sich beide an Ausführungsempfehlungen und Gleichwertigkeitsnachweisen orientieren.

Wegen der darin enthaltenen Annahmen, Schätzungen und Toleranzen liegt bei beiden Vorgehensweisen das Ergebnis im Normalfall deutlich über dem tatsächlichen Wärmeverlust. Bei einem detaillierten Wärmebrückennachweis geht hingegen jedes einzelne Bauteil in seiner jeweiligen Ausführung und mit den genauen Maßen in die Berechnung ein. Energetische Standards wie das Effizienzhaus 40, das ab 2025 die gesetzliche Mindestanforderung für Neubauten darstellen soll, lassen sich nur auf diese Weise erreichen.

Der Nachteil beim detaillierten Wärmebrückennachweis ist, dass sich die Erstellung aufwendiger und anspruchsvoller gestaltet. Energieberater:innen müssen eine Vielzahl an unterschiedlichen Bauteilen in verschiedenen Ausführungen in ihr System aufnehmen und pflegen. Sie benötigen eine aufwendige Ablage, die sie kontinuierlich auf dem neuesten Stand halten müssen, um die jeweils richtigen Bauteile schnell zu finden und zusammenzustellen.

Auch bei der Erstellung des Wärmebrückennachweises sind hohe Sorgfalt und viel Zeit erforderlich, um alle Bauteile einzeln aufzulisten und die korrekten Werte anhand der Maße zu berechnen. Und schließlich soll der fertige Wärmebrückennachweis auch optisch die Professionalität der Energieberatung widerspiegeln – mit einer einheitlichen Darstellung der verschiedenen Wärmebrücken und einer übersichtlichen Auflistung der Bauteile und Berechnungen.

Internet-Datenbank vereinfacht Einzelnachweis

Der hohe Aufwand und Anspruch an einen detaillierten Wärmebrückennachweis schreckt viele Energieberater:innen ab. Ein vom myBASE Wärmebrückenkatalog-Team neu entwickeltes cloudbasiertes Online-Tool setzt hier an: Es führt alle Wärmebrücken an einem Speicherort zusammen und erleichtert damit die Organisation. Zudem vereinfacht es die Verwaltung von Kund:innen und Projekten sowie das Layout und den Druck eines übersichtlichen Berichts. Die Gestaltung des fertigen Berichts ist individualisierbar: So lassen sich beispielsweise ein Logo, eine eigene Fußzeile, Texte und Bilder integrieren.

Auch Bauteile, die Energieberater:innen selbst mit den jeweils spezifischen Daten und Eigenschaften anlegen, lassen sich mit in die Datenbank integrieren und stehen für künftige Nachweisführungen zur Verfügung. Nachweise, die mit diesem Tool erstellt werden, sind von der KfW und der GEG-Prüfstelle sowie von allen weiteren relevanten Stellen anerkannt.

Die Cloud-Lösung erlaubt den Zugriff auf die Daten von jedem Ort aus und erfordert daher keine lokale Softwareinstallation. Alle Daten und Funktionen liegen auf dem Server eines zentralen Rechenzentrums in Deutschland. Für die Nutzung aller Funktionen ist lediglich ein Internetzugang mit Browser erforderlich.

Aktuell stellt die Datenbank etwa 4.500 Bauteile in 90.000 Ausführungen zur Verfügung. Jedes Bauteil liegt in mindestens 20 verschiedenen Varianten vor. Weitere Bauteile entwickelt myBase kontinuierlich und fügt sie hinzu. Spezielle Bauteile können die Expert:innen auch als Dienstleistung erstellen und so zur Verfügung stellen, dass sie sich umgehend nutzen lassen. Auch die Erstellung des kompletten Wärmebrückennachweises von der Auswahl der Bauteile bis zum fertigen Bericht ist möglich, sofern ein bemaßter Bauplan und Informationen zur gewünschten Bauweise vorliegen.

In einer integrierten Kunden- und Projektverwaltung lassen sich alle Daten und Informationen speichern. Die erstellten Wärmebrückennachweise werden als Projekt angelegt und mit den jeweiligen Kund:innen verknüpft. Auch die Zuordnung mehrerer Projekte zu einem Kunden oder einer Kundin ist möglich.

Ein intuitives Menüsystem stellt die einfache Nutzung der Online-Lösung sicher. Nicht nur die Vielzahl der enthaltenen Bauteile erleichtert die Erstellung von Wärmebrückennachweisen. Auch die Möglichkeit, eigene Bauteile hinzuzufügen, und die einfache und strukturierte Auswahl reduzieren den Zeitaufwand beträchtlich. Die korrekte Berechnung des Gesamtzuschlags ist ebenfalls im Tool hinterlegt. Das verhindert Rechenfehler und Reklamationen seitens der Prüfstelle sowie damit verbundene erforderliche Nachbearbeitungen.

Bereits die Basisversion des Datenbank-Pakets erlaubt die Erstellung eines vollständigen Nachweises. Sie enthält eine Bauweise – zum Beispiel Ziegelbau – und stellt alle Funktionalitäten – von der Bauteilerstellung über die Nachweisführung bis zum fertigen Bericht – als PDF zur Verfügung. Auch alle peripheren Details zu den Bodenplatten, zum Dach und zum Keller sind enthalten. Zusätzliche Bauweisen – wie Altbau mit Wärmedämmverbundsystem, Betonbau oder Holzrahmenbau – können dazugebucht werden. Für die Zukunft sind weitere Bauweisen geplant und in Vorbereitung.

Auch bei den Bauteilen geht die Entwicklung weiter: Die Datenbank wird kontinuierlich um weitere Teile erweitert, um die große Vielzahl von unterschiedlichen Komponenten abzubilden, die etwa der Holzbau oder auch die Sanierung in zahlreichen Details enthalten. Ziel ist es, einen noch umfassenderen Datensatz an praxisnahen Bauteilen zur Verfügung zu stellen, die unter Nutzung eines intuitiven Werkzeugs einfach in die tägliche Arbeit integriert werden können.

Das Online-Tool vereinfacht damit einen wichtigen Bestandteil einer guten und vorausschauenden Bauplanung. Sind alle Wärmebrücken detailliert und professionell erfasst, lassen sich Wärmeverluste und kalte Stellen im Gebäude bereits von Anfang an minimieren und damit die Bildung von Feuchtigkeit und Schimmel von vornherein verhindern.