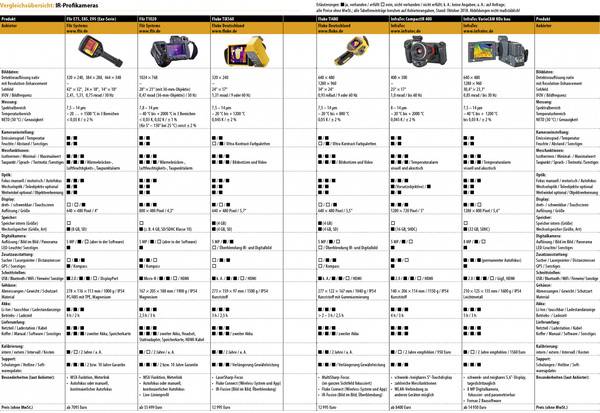

Marktübersicht IR-Profikameras: Wärmebilder in Fotoqualität

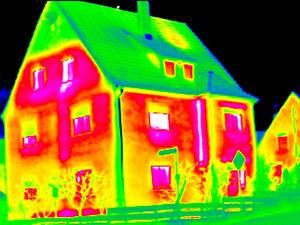

Wer schärfer sieht, erkennt mehr. Das gilt auch für Wärmebilder. Bei der Inspektion von Gebäuden und haustechnischen Anlagen spielt die Kameraauflösung eine entscheidende Rolle. Ist sie zu gering, besteht die Gefahr, dass man potenzielle Schäden und Detailprobleme übersieht. Mit einer hochauflösenden Thermografiekamera lassen sich diese Fehlerquellen ausschließen.

Außerdem ist man schneller: Während bei großen Objekten mit Low-Cost- oder Einsteiger-Kameras geringerer Auflösung mehrere Aufnahmen notwendig sind, um Details erkennen zu können, reicht mit einer Profi-Kamera meist eine einzige Aufnahme. Das beschleunigt die thermografische Erfassung vor Ort, aber auch die Auswertung der Wärmebilder im Büro.

Auswahlkriterien bei Infrarotkameras

Während Low-Cost-Modelle beispielsweise winzige Silizium-Objektive mit fester Brennweite verwenden, werden in hochwertige Kameras Germanium-Objektive mit erheblich höheren Material-, Herstellungs-, Bearbeitungs- und Kalibrierungskosten verbaut. Auch andere Kamerabauteile – wie der Detektor, die Optomechanik, Elektronik etc. und deren Parameter (Detektorauflösung, geometrische Auflösung, thermische Auflösung etc.) – sowie das Serviceangebot (Kalibrierung, Wartung, Schulung etc.) machen den Unterschied aus.

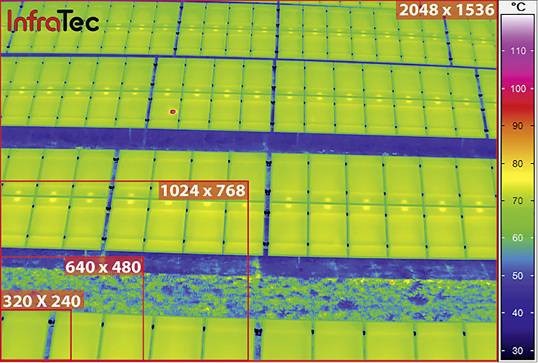

Wichtigstes Auswahlkriterium ist der Detektor (siehe Glossar am Ende des Artikels). Als Stand der Technik gelten heute Mittelklasse-Kameras mit einer Detektor-Auflösung von 320 × 240 IR-Bildpunkten, weil sie im Sachverständigenbereich oder bei thermografischen Gutachten vor Gericht Bestand haben und auch vom VATh empfohlen werden [4]. Doch die Infrarottechnik schreitet voran und immer mehr Anbieter offerieren Kameras mit höheren Auflösungen (z. B. 400 × 300, 640 × 480, 1024 × 768 IR-Bildpunkten und mehr). Das ist gegenüber der Einsteiger- oder Mittelklasse 40-mal, respektive 10-mal mehr und macht sich in der Bildqualität direkt bemerkbar.

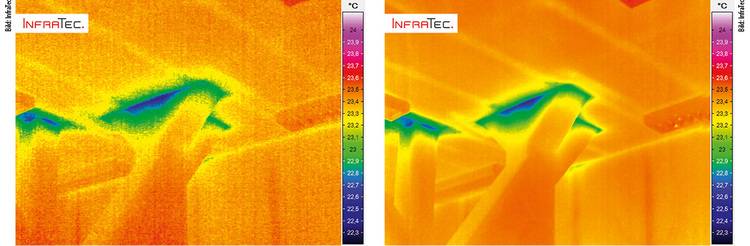

Auch die von einigen Herstellern integrierte Resolution-Enhancement-Technologie (siehe Glossar) zur Steigerung der IR-Auflösung trägt dazu bei, dass Wärmebilder immer mehr der Bildqualität von Fotos nahekommen. Neben der Detektorauflösung haben die thermische Auflösung sowie weitere Kamerakomponenten Einfluss auf die Bildqualität, allen voran die Infrarotoptik.

Zu den Qualitätskriterien von Objektiven gehören die Lichtstärke, die angibt, wie viel Wärmestrahlung vom Objekt auf dem Detektor ankommt, das Auflösungsvermögen, die Abbildungstreue sowie die Qualität der Beschichtung. Elektronik und Software entscheiden darüber, wie schnell nach dem Einschalten die Kamera hochgefahren und einsatzbereit ist. Von der eingebauten Optomechanik und Steuerelektronik hängt ebenso ab, wie schnell und präzise der ergänzend zum manuellen Fokus zuschaltbare Autofokus anspricht.

Qualität des Kameragehäuses beachten

Beim Gehäusedesign dominiert nicht mehr die Pistolen- oder Camcorder-Bauform. Neue Designkonzepte mit großem Touchscreen und seitlich angeordnetem, drehbarem Objektiv versprechen mehr Ergonomie. Wichtig ist, dass die Kamera ausgewogen, bequem und mithilfe einer individuell einstellbaren Handschlaufe sicher in der Hand liegt.

Ebenso unterschiedlich wie die Bauform ist die Qualität des Kameragehäuses. Während Allround-Kameras aus dem mittleren Preisbereich meist über ein kratz- und schlag-festes ABS-Kunststoffgehäuse verfügen, bestehen Profikamera-Gehäuse in der Regel aus Leichtmetall (Aluminium oder Magnesium). Meist sind die Gehäuse teilgummiert und damit griffiger.

Für den rauhen Outdoor-Einsatz sind heute alle Kameras gemäß Schutzart IP54 staub- und spritzwassergeschützt, vereinzelt auch gegen Stürze aus geringer Höhe. Dieser Schutz gilt jedoch nur mit geschlossenen Geräteklappen, respektive aufgeschraubten Steckeranschlüssen. Über Letztere verfügen nur hochwertige Modelle. Das möglichst helle und gut aufgelöste Display sollte sich ausklappen und um zwei Achsen in beliebige Richtungen drehen lassen. Dadurch sind Aufnahmen beispielsweise auch in beengten Räumen aus jeder Position heraus möglich. Ein zusätzlicher Sucher ermöglicht auch Aufnahmen bei starker Sonneneinstrahlung, wenn man auf dem Display nichts mehr erkennt.

Bedienung nicht außer Acht lassen

Bedient wird die Kamera in der Regel über einen Mini-Joystick und mehrere, teilweise programmierbare Tasten. Zusätzlich lassen sich einige Kameras per Touchscreen bedienen. Wichtig ist, dass häufig benötigte manuelle Einstellungsfunktionen wie Messbereich, Emissionsgrad, reflektierte Temperatur, Temperaturskala und -spreizung etc. ohne umständliche Suche direkt aufrufbar sind.

Zu den mobilen Mess- und Analysefunktionen sollten die Hotspot-/Coldspot-Anzeige, frei positionierbare Messpunkte sowie eine in ihrer Größe änderbare und ebenfalls frei positionierbare Messbereichsmarkierung mit Minimal-, Maximal- und Durchschnittswertanzeige gehören.

Damit lassen sich – noch vor der eigentlichen Auswertung per Auswertungssoftware im Büro – bereits vor Ort am Kamera-Display Wärmebilder analysieren. Alarmmarken machen auf Messwertüber- oder -unterschreitungen aufmerksam, Isothermen heben alle Bildbereiche eines zuvor definierten Temperaturbereichs farblich hervor. Eine Anzeige der Oberflächenfeuchte ist für bauphysikalische Untersuchungen und Schadensanalysen unerlässlich. Dabei wird aus den Umgebungstemperatur- und Luftfeuchte-Messwerten für jeden Messpunkt die relative Oberflächenfeuchte ermittelt. Ein daraus generiertes Feuchtebild zeigt schimmelgefährdete Bereiche farbig an.

Standard bei den meisten Kameras ist die Bild-im-Bild-Funktion oder die partielle Überlagerung von Thermografie- und Realbild. Damit lassen sich Sachverhalte anschaulicher darstellen und Problemstellen besser lokalisieren. Teilweise werden Wärmebild- und visuelle Bilddaten in Echtzeit rechnerisch zusammengefügt (z. B. per MSX-Funktion von Flir Systems), was für mehr Kontrast im Wärmebild sorgen soll. Bei sehr großen Objektausdehnungen kann eine in der Kamera integrierte Panorama-Funktion nützlich sein. Mit ihrer Hilfe lassen sich nacheinander in horizontaler und/oder vertikaler Richtung aufgenommene Einzelbilder schon bei der Aufnahme rechnerisch zu einem Gesamtbild zusammenfügen.

Worauf sollte man noch achten?

Über die Standardfunktionen hinaus packen Anbieter verschiedene weitere Funktionen in die Kamera hinein. Praktisch ist eine lasergestützte Anzeige des aktuellen Objektabstands zur Ermittlung der kleinstmöglichen Messfleckgröße. Auch ein Headset für Sprachnotizen kann wertvolle Dienste leisten, weil man so die Hände frei hat.

Drahtlose Funkübertragungsstandards, meistens Bluetooth oder WLAN, ermöglichen die Verwendung eines Funk-Feuchtefühlers, die Anzeige von Wärmebildern auf einem Smartphone oder Tablet sowie eine Kamera-Fernsteuerung. Eine weitere, beispielsweise für die Instandhaltung nützliche Zusatzfunktion, ist eine Messorterkennung per GPS-Modul, mit der sich Wärmebilder geografisch verorten lassen.

Ein Schwachpunkt bei nahezu allen Modellen ist die integrierte visuelle Digitalkamera. Bildauflösungen von 3 bis 5 Megapixeln (MP) sind einfach nicht mehr Stand der Technik, denn sie erlauben meist nur verschwommene Fotos, auf denen Details kaum erkennbar sind. Dem kann man nur abhelfen, indem man eine zusätzliche Digitalkamera mit optischem Zoom und Blitzfunktion bereithält.

Bedingt durch die Infrarotstrahlung auf den Detektor und aufgrund von Umwelteinflüssen kann sich nach einer Weile das Messverhalten einer IR-Kamera ändern. Damit sie weiterhin korrekte Messwerte liefert, ist eine in der Regel zweijährliche Kalibrierung erforderlich, die meist mit einer Kamerainspektion und -wartung verbunden wird. Sowohl bei der Kalibrierung der Kamera als auch bei ihrer Inspektion und Wartung gibt es Unterschiede. Überprüft und – falls erforderlich – neu kalibriert werden sollten die einzelnen Temperaturbereiche, das Objektiv sowie der Umgebungstemperaturausgleich. Eine gute Kalibrierung zeichnet sich ferner durch eine Mehrkennlinien-Kalibrierung zur Kompensation von Umgebungstemperaturschwankungen sowie durch ein detailliertes Kalibrierungszertifikat inklusive Messwertdokumentation aus.

Zur Inspektion und Wartung gehören eine Kamera-Betriebsprüfung, eine Überprüfung aller internen Kabel- und Leiterplattenanschlüsse sowie der Optik, eine Kamerasoftware-Aktualisierung und gegebenenfalls kleinere Reparaturen. Zum Servicepaket des Anbieters sollten auch eine kostenfreie Servicehotline, ein Updateservice für die Auswertungssoftware sowie ein umfangreiches Schulungsangebot gehören, das sowohl Einstiegskurse, als auch anwendungsorientierte Schulungen oder Zertifizierungen umfasst.

IR-Profikameras im Vergleich

Vor allem im mittleren Preissegment ist die Kamera-Modellvielfalt inzwischen sehr groß. Anbieter wie Avio/NEC, Flir Systems, Fluke, Testo oder InfraTec haben gleich mehrere Modelle im Programm. Im High-End-Bereich ist das Angebot etwas kleiner. Berücksichtigt wurden in der tabellarischen Übersicht Kameras mit einer Detektorauflösung ab 320 × 240 IR-Pixel. Aus Platzgründen konnte jeder Anbieter maximal Daten von zwei Geräten seiner Wahl zur Verfügung stellen – sofern vorhanden ein Mittelklasse- und ein High-End-Modell.

Trotz intensiver Marktrecherche, erhebt der Produktvergleich keinen Anspruch auf Anbieter-Vollständigkeit. Keine Rückmeldung kam von den Messgeräteanbietern ICOdata (icodata.de) und Testboy (testboy.de).

Neben den Kameradaten sollte man bei einer Kaufentscheidung auch den Anbieter berücksichtigen: Ist er „nur“ Anbieter oder zugleich auch Hersteller? Ist er auf die IR-Thermografie spezialisiert? Bietet er auch Schulungen an? Kalibriert, inspiziert und wartet er die Kamera auch? Welchen Zusatz-Service bietet er außerdem? Entscheidend bei einer Thermografiekamera sind Bild- und Messdaten: Neben der Detektorauflösung bestimmen die thermische und die geometrische Auflösung (siehe Glossar) die Qualität des Thermogramms.

Das Seh- oder Bildfeld gibt in vertikaler und horizontaler Richtung den Erfassungsbereich der jeweiligen Optik an. Die Bildfrequenz sollte etwa um die 50 Hz (und höher) liegen und ist vor allem für die zeitliche Betrachtung thermischer Vorgänge wichtig. Weitere wichtige Parameter bei der Messung sind, neben dem Spektralbereich (Standard: 7,5 – 14 µm), der erfasste Temperaturbereich, der im Baubereich zwischen 20 und + 100 °C liegen sollte, sowie vor allem die thermische Auflösung (NETD-Wert, siehe Glossar). Die Genauigkeit gibt die Messabweichung an; sie liegt bei ± 2 % oder ± 2 K.

IR-Profikameras für den Baubereich sollten standardmäßig mit einem für die Fassaden- und Raumthermografie geeigneten Weitwinkelobjektiv (z. B. 8 – 15 mm) mit großem Sehfeld ausgeliefert werden, das optional durch Standard- (z. B. 30 – 50 mm) und Teleobjektive (z. B. 60 – 130 mm) erweiterbar sein sollte. Eine automatische Objektiverkennung macht den Objektivwechsel komfortabler und beugt Messfehlern vor, doch nicht alle Kameras haben sie. Kameras mit IR-Zoomobjektiv gibt es auch schon (z. B. von Avio/NEC), wobei aus technischen Gründen nur feste Zoomschritte möglich sind (z. B. 10, 20, 30 und 40 mm).

Damit man auch ein umfangreicheres Objekt ohne Akkuwechsel erfassen kann, sollten die Akkulaufzeiten zwischen 3 und 5 Stunden liegen. Anbieterangaben sind jedoch mit Vorsicht zu genießen, denn sie basieren meist auf einem praxisfremden Nutzungsprofil. Deshalb sollte eine Ladestandsanzeige vorhanden und bei längeren Einsätzen ein geladener Ersatzakku immer in der Nähe sein.

Nicht unterschätzt werden sollte der meist zweijährliche Kalibrierungsaufwand, der vom Fachpersonal des Anbieters oder regionalen Vertriebspartners mit Spezialgeräten durchgeführt wird. Die Kalibrierungskosten liegen zwischen 150 und 1.500 Euro. Zum Standard-Lieferumfang einer IR-Kamera sollten in jedem Fall ein Netzteil, eine Ladestation, ein Netz- und USB-Kabel, ein stabiler Transportkoffer sowie eine Auswertungs-Software gehören. Darüber hinaus offerieren einige Anbieter ein umfangreiches Angebot an optionalem Zubehör vor allem für High-End-Kameras, wie etwa Wechseloptiken, Filter, Stative, Kamera-Schutzgehäuse, Datenkabel und anderes mehr.

Fazit: Qualität hat ihren Preis

Während Mittelklasse-Kameras preislich teilweise erheblich nachgeben, bleiben High-End-Modelle preisstabil. Qualität hat eben ihren Preis. Insbesondere die beiden Modelle von Seek, die Compact-Pro und die Reveal Pro, fallen mit 504 bzw. 672 Euro (jeweils ohne MwSt.) deutlich aus dem Rahmen und mischen den Markt auf.

Wer sich für vermeintlich preisgünstige Modelle entscheidet, sollte zuvor prüfen, welche Abstriche gegenüber Profi- und High-End-Kameras gemacht werden müssen. Das können eine schlechtere geometrische und thermische Auflösung, fehlende Auswertungsprogramme oder Sucher sein, einfachere Optiken oder Kabelanschlüsse, keine oder weniger Auswahl bei der Wechseloptik oder beim Zubehör, Kunststoff-, statt Leichtmetallgehäuse oder weniger Service sein.

Thermografie-Experten sollten sich vor einem Kauf gut überlegen, ob sie solche Abstriche an ihrem wichtigsten Arbeitswerkzeug hinnehmen können oder wollen und welche Einschränkungen im Hinblick auf das Einsatzspektrum der Kamera damit verbunden sind.

Literatur und Link-Tipps

[1] DIN EN 13 187 Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden – Nachweis von Wärmebrücken in Gebäudehüllen – Infrarot-Verfahren. Berlin: Beuth Verlag Mai 1999

[2] DIN EN ISO 9712 Zerstörungsfreie Prüfung – Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der zerstörungsfreien Prüfung. Berlin: Beuth Verlag, Dezember 2012

[3] DIN EN ISO 9972 Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden – Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von Gebäuden – Differenzdruckverfahren. Berlin: Beuth Verlag, Dezember 2015

[4] VATh (Hrsg.): VATh-Richtlinie Bauthermografie. Nürnberg: Bundesverband für angewandte Thermografie 2016, Download: www.vath.de/regelwerke/richtlinien

[5] Fouad, N.A., Richter T.: Leitfaden Thermografie im Bauwesen. Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag, 2009

[6] Wagner, H.: Thermografie – Sicher einsetzen bei der Energieberatung, Bauüberwachung und Schadensanalyse. Köln: Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, 2011

[7] www.bauthermografie-luftdichtheit.de Dienstleister mit vielen Beispielen

[8] www.luftdicht.de Blower-Door + Thermografie etc.

[9] www.media-4-biz.de/thermografie.html Thermografie-Fibel

[10] www.thech.ch Thermografie Verband Schweiz

[11] www.thermografie.co.at Österr. Gesellschaft für Thermografie

[12] www.thermografie.de/kamera.htm Infos zur IR-Kameratechnik

[13] www.vath.de Bundesverband für angewandte Thermografie

[14] www.wikipedia.de Basisinfos, Suchwort: „Wärmebildkamera“

Thermografie-Glossar

Detektor: Optoelektronisches Bauelement, das Wärmestrahlung in ein elektrisches Signal umwandelt und dadurch messbar macht. Detektoren handgeführter Thermografiekameras bestehen aus Mikrobolometer-Focal Plane Arrays (FPA) – einer Matrix aus winzigen Strahlungsdetektorzellen. Je dichter das Matrixraster ist und je mehr Detektorzellen vorhanden sind, desto höher ist die Bildauflösung. Die Anzahl der auf dem Sensor in X- und Y-Richtung verteilten Detektorzellen ist deshalb ein wichtiges Qualitätskriterium.

Geometrische Auflösung, auch IFOV (Instantaneous Field of View), ist abhängig vom Kameraobjektiv und definiert die kleinstmögliche Messfleckgröße. Das ist jene Fläche auf dem Messobjekt, die aus 1 m Entfernung einer einzelnen Detektorzelle in einem Wärmebild zugeordnet werden kann. Multipliziert man den IFOV-Wert mit der Objektentfernung und einem Korrekturwert für die verwendete Optik, erhält man in Millimetern die Messfleckgröße. Sie entscheidet bei kleinen Objektstrukturen bzw. großen Entfernungen darüber, wie genau gemessen werden kann.

Resolution Enhancement: Kombination aus optomechanischem und rechnerischem Verfahren zur Verbesserung der nutzbaren geometrischen Auflösung des Wärmebilds gegenüber der nativen Detektorauflösung, sodass beispielsweise aus ursprünglichen 1024 × 768 IR-Pixeln die 4-fache Pixelanzahl, nämlich 2048 × 1536 IR-Pixel erzeugt wird. Dabei werden keine Messdaten interpoliert, sondern echte Messwerte generiert.

Thermische Auflösung, auch NETD (Noise Equivalent Temperature Difference), teilweise auch thermische Empfindlichkeit genannt, gibt die kleinste Temperaturdifferenz an, die vom Detektor erfasst werden kann. Sie liegt bei Mittelklasse-Kameras zwischen 0,06 und 0,03 K bei 30 °C. Bei Profigeräten liegt sie unter 0,03 K. Je kleiner dieser Wert ist, desto geringer ist die Gefahr des die Bildqualität beeinträchtigenden „Bildrauschens“.

Das könnte Sie auch interessieren

Dieser Artikel ist zuerst in TGA+E Fachplaner erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen TGA+E-Newsletter. Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik