Heizkörper befestigen nach VDI 6036: Die richtige Konsole auswählen

Sowohl beim Austausch im Sanierungsfall als auch bei der Montage in Neuobjekten ist die fachgerechte Montage von Heizkörpern von hoher Bedeutung. Das Verbindungsbauteil, das den Heizkörper und das Gebäude als Einheit zusammenfügt, ist die Heizkörperkonsole. Diese ist abhängig von der zu erwartenden Belastung und der folgenden Beanspruchung zu wählen. Die Heizkörperbefestigung soll damit den Heizkörper über dessen gesamten Lebenszyklus sicher an der Wand bzw. am Boden befestigen und äußeren zusätzlichen Beanspruchungen widerstehen.

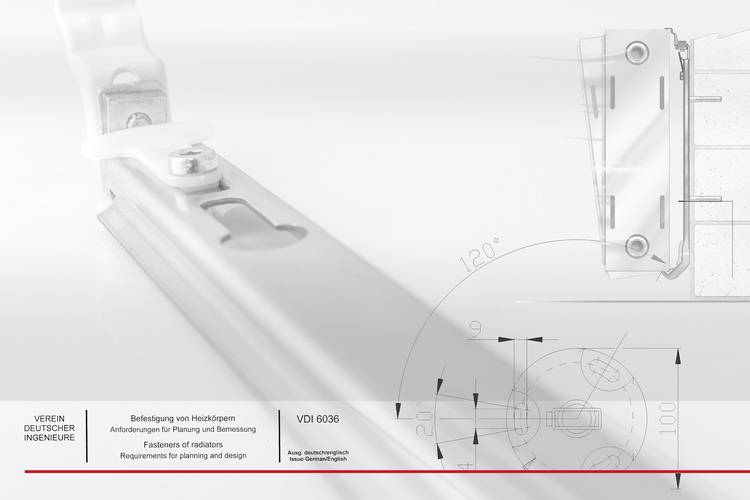

Anfang 2020 wurde die VDI 6036 in Zusammenarbeit des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) mit der Heizkörperindustrie und den Konsolenherstellern novelliert und mit der Herausgabe des Weißdrucks im November 2020 aktualisiert. Wichtigster Punkt war die praxisorientierte Überarbeitung der Vorgängerversion. Im Vordergrund stand hier beispielsweise die Reduzierung der Anforderungsklassen.

Diese geben Aufschluss über den Einsatz von Heizkörperbefestigungen bei einem bestimmungsgemäßen Gebrauch und möglichen zusätzlichen Belastungen durch den vorhersehbaren, aber nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch. Vereinfacht bedeutet dies Belastungen, die durch die Heizkörper selber ohne äußere Einwirkungen bestehen, und zusätzliche Belastungen, die möglich sind – z. B. durch das Setzen von Personen auf einen Heizkörper.

Die bisherigen Anforderungsklassen 1, 2, 3 und 4 wurden um die Klasse 1 reduziert. Die Klasse 1 beschrieb eine Gebrauchssituation, bei der der Nutzer ein hohes Maß an Vorsicht übt und nur leichte Kräfte durch Anlehnen oder Abstützen zusätzlich wirken. Die Differenzierung der Klassen 1 und 2 hat sich in der Praxis nicht bewährt. Somit entfällt die Klasse 1.

Anforderungsklasse 2

Frei übersetzt wird in dieser Klassifizierung davon ausgegangen, dass die Heizkörper durch Personen genutzt werden, die nicht im Besitz des Heizkörpers sind und dadurch nicht den materiellen Schaden ausgleichen müssen. Dies kann zu einer eher unvorsichtigen Handhabung führen. Geprägt durch eine Anonymität muss davon ausgegangen werden, dass ein Fehlgebrauch in Kauf genommen wird.

Es geht in diesem Fall also nicht um Vandalismus, sondern um einen eher gleichgültigen Fehlgebrauch, etwa durch Draufsetzen oder Draufstellen. Die Zusatzbelastung wird in alle Richtungen angenommen (z. B. von oben, von unten, von den Seiten). Im Anhang A der VDI 6036 sind einige Zuordnungen empfohlen worden. In der Anforderungsklasse 2 sind dies beispielsweise Mietwohnungen, Eigenheime, Bürogebäude usw.

Anforderungsklasse 3

Bei der Anforderungsklasse 3 wird eher davon ausgegangen, dass spezifische Verhaltensweisen der Nutzer durch grobe Fahrlässigkeit und teilweise auch vorsätzliches Verhalten zu starken und zu wahrscheinlichen Zusatzbelastungen führen können. Hier sind im Anhang A der VDI 6036 z. B. Schulen, Sportstätten, Versammlungsstätten sowie Kasernen aufgeführt.

Anforderungsklasse 4

Basierend auf der Anforderungsklasse 3 muss individuell vom Planer, Fachhandwerker, Bauherrn etc. eine Sonderbelastung definiert und berücksichtigt werden. Die Zusatzbelastungen sind nicht allgemein der Gebäudenutzung zuzuordnen, sondern sind situationsbedingt einzustufen. Die Beispiele aus der VDI 6036 Anhang A sind z. B. öffentliche Toiletten, Justizvollzugsanstalten, Psychiatrieeinrichtungen usw.

Geltungsbereich der VDI 6036

Grundsätzlich befasst sich die VDI 6036 nicht mit der fachgerechten Montage. Diese wird vorausgesetzt. Des Weiteren bezieht sich die Zuordnung der Anforderungsklassen auf den Nutzzeitraum und nicht auf die Bauphase.

Die Richtlinie bezieht sich auf Raumheizkörper für z. B. Wohn-, Gewerbe- und Bürogebäude. Es werden sinngemäß Flachheizkörper, Heizwände, Konvektoren, Designheizkörper und Röhrenheizkörper aufgeführt, unabhängig davon, ob diese an das Zentralheizungsnetz angeschlossen sind oder autark betrieben werden (z. B. Elektroheizkörper).

Befestigungen von Strahlungsheizgeräten oder anderen Direktheizsystemen, also Heizgeräte, die nicht explizit beschrieben werden können, sollen sinngemäß ausgelegt werden. Für weitere Ausnahmen wird an dieser Stelle auf die VDI 6036 verwiesen.

Auf die Befestigungen einwirkende Kräfte

Es muss davon ausgegangen werden, dass Heizkörper nicht nur einmalig an der Wand befestigt werden und dann ohne weitere äußere Einwirkungen und damit unberührt betrieben werden. Vielmehr sind die zusätzlichen Belastungen zu erwarten und zu bestimmen. Die einmaligen und fest berechenbaren Kräfte, die auf die Heizkörperkonsolen wirken, ergeben sich aus dem Gewicht des Heizkörpers und des Wasserinhaltes.

Zusätzliche Belastungen entstehen durch den in der Regel nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch der Heizflächen. Diese können sich beispielsweise durch Draufstellen, Draufsetzen, Anlehnen, Abziehen oder Hochhebeln (etwa durch Staubsauger oder Besen) ergeben.

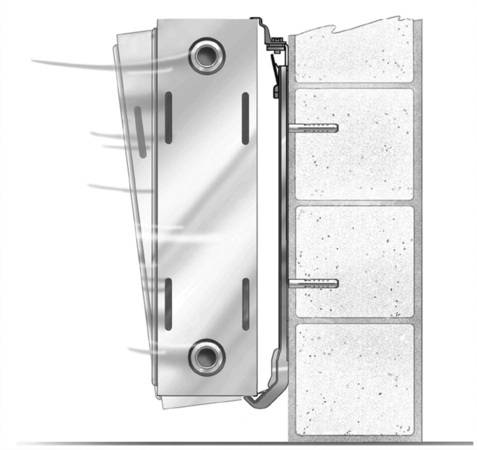

Generell gilt, dass der Heizkörper fest an der Wand bzw. am Boden gehalten wird. Es wird davon ausgegangen, dass Bewegungen, die durch auf den Heizkörper wirkende Kräfte entstehen, bis zu 5 mm von den Dämmungen der Anschlussleitungen aufgefangen werden können.

Ausnahmen stellen hier Standkonsolen dar, die im oberen Bereich schwingen dürfen, sofern das Anschlussrohr aus dem Boden an den oberen Heizkörperanschluss geführt wird und es weder zu Verformungen der Konsole oder der Anschlussleitung kommt.

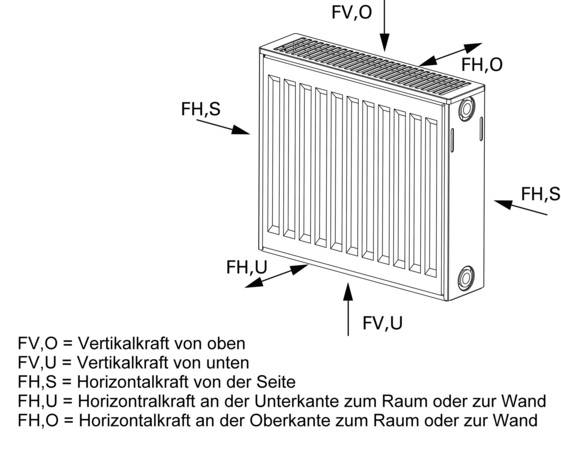

In der VDI 6036 sind die verschiedenen Kräfte wie folgt beschrieben (Bild 2):

- Krafteinwirkung von oben (FVk,o)

Die Berechnung der Krafteinwirkung von oben setzt sich zusammen aus der „ständigen Einwirkung“ (dem Gewicht des Heizkörpers, dem Gewicht des Wasserinhaltes des Heizkörpers und dem Gewicht von Anbauteilen des Heizkörpers) und den „veränderlichen Einwirkungen“. Dies sind z. B. Zusatzlasten, die durch Aufstützen, Setzen, Stellen etc. entstehen.

Es wird ein Durchschnittsgewicht von 75 kg pro Person je Heizkörper angenommen und in Zuordnung der Anforderungsklasse berücksichtigt (Anforderungsklasse 2: eine Person / Anforderungsklasse 3: eine Person je 500 mm Baulänge des Heizkörpers).

Weitere Zusatzlasten sind unter anderem auch abhängig von der Bauart der Heizkörper (Design-Badheizkörper oder Konvektoren). Zuletzt werden noch Teilsicherheitsbeiwerte und ggf. Belastungsfaktoren der Anforderungsklassen berücksichtigt. - Krafteinwirkung von unten (FVk,u)

Im Gegensatz zur Bestimmung der Kräfte bei der Krafteinwirkung von oben geht die VDI 6036 bei der Krafteinwirkung von unten vereinfacht vor. Hier wirkt das Gewicht des Heizkörpers und der Wasserfüllung positiv auf die Krafteinwirkung. Es werden charakteristische Werte mit Teilesicherheitsbeiwerten berücksichtigt.

Bei der Anforderungsklasse 2 werden 250 N vertikale Kraft von unten angesetzt (selten bis gelegentliche Belastung durch haushaltsübliche Reinigungsgeräte), bei der Anforderungsklasse 3 sind es 500 N (höhere und häufigere Belastung durch z. B. professionelle Reinigungsgeräte von Dienstleistern) und bei der Anforderungsklasse 4 deutlich höhere 1000 N. - Krafteinwirkung von der Seite (FHd,S)

Ähnlich wie bei der Krafteinwirkung von unten wird ein vereinfachtes Verfahren verwendet. Bei der Anforderungsklasse 2 werden 250 N horizontale Kraft von der Seite angesetzt (selten bis gelegentliche Belastung durch eine kraftausübende Person), bei der Anforderungsklasse 3 sind es 500 N (höhere und häufigere Belastung durch mehrere Personen, z. B. durch Rennen in einer Sportstätte) und bei der Anforderungsklasse 4 schließlich 1000 N. - Krafteinwirkung von der Unterkante zum Raum oder zur Wand (FHd,U)

Auch bei der Krafteinwirkung an der Unterkante zum Raum oder zur Wand wird ein vereinfachtes Verfahren wie bei der Krafteinwirkung von unten oder von der Seite verwendet. Bei der Anforderungsklasse 2 werden 150 N horizontale Kraft von oder zur Wand angesetzt (selten bis gelegentliche Belastung), bei der Anforderungsklasse 3 sind es 300 N (höhere und häufigere Belastungen) und bei der Anforderungsklasse 4 dann 1000 N. - Krafteinwirkung von der Oberkante zum Raum oder zur Wand (FHd,O)

Zuletzt wird bei der Krafteinwirkung von der Oberkante zum Raum oder zur Wand ein vereinfachtes Verfahren wie zuvor verwendet. Bei der Anforderungsklasse 2 werden 250 N horizontale Kraft von oder zur Wand angesetzt (selten bis gelegentliche Belastung), bei der Anforderungsklasse 3 sind es 300 N (höhere und häufigere Belastungen) und bei der Anforderungsklasse 4 wieder 1000 N.

Die Anwendung der neuen VDI 6036

In der VDI 6036 sind die Anforderungsklassen den jeweiligen Gebäudetypen und deren Nutzung zugeordnet. Dies sind Empfehlungen; in Absprache mit den Bauherrn kann die Anforderungsklasse auch angehoben werden. Die VDI 6036 richtet sich sowohl an die Hersteller von Heizkörperbefestigungen als auch an die Anwender und Planer von Heizkörpern.

Die hier beschriebene Zusammenfassung ist nur ein interpretierter Auszug aus der neuen VDI 6036. Die eigentlichen Berechnungen der kompensierenden Kräfte bei der Herstellung und Auswahl der Heizkörperbefestigungen sind deutlich umfangreicher.

Deshalb rückt bei der Entwicklung der Heizkörperkonsolen neben der einfachen Handhabung und Montage vor allem die dauerhafte Sicherheit und die Erfüllung der VDI-Vorgaben in den Fokus. Bei spezialisierten Konsolenherstellern werden die Konsolen kontinuierlich optimiert (bestenfalls auf eigenen Prüfständen).

Neben der Materialauswahl des Stahls ist die Formgebung der gestanzten Profile entscheidend für die dauerhafte Belastung der Konsolen. Die verwendeten Kunststoffteile schützen die Heizkörper vor Kontaktbeschädigungen und dämmen mögliche Schallübertragungen. Trotzdem sind auch diese Teile konstruktiv relevant und müssen den Anforderungen der VDI 6036 dauerhaft entsprechen.

Lesen Sie auch unseren Beitrag

Was bedeutet das in der Praxis?

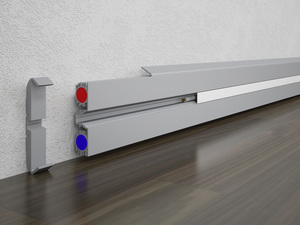

Hersteller wie Wemefa produzieren Heizkörperkonsolen für verschiedene Heizkörpertypen, Anwendungsfälle und Anforderungen. Ganz gleich, ob Wandschienen, Standkonsolen oder Bohrkonsolen, für alle Konsolenarten gibt es eine geprüfte und zugelassene Variante der Anforderungsklasse 3. Entweder werden diese direkt werkseitig entsprechend der Klasse 3 ausgeliefert oder mit dem entsprechenden Zubehör aufgerüstet.

Die Informationen liegen dem Großhändler vor oder sind beim Hersteller zu erfragen bzw. sollten in dessen Unterlagen gekennzeichnet sein. Bestehen Zweifel, welche Anforderungsklasse zur Anwendung kommen soll, ist eine Konsole der Klasse 3 empfehlenswert.

Beispielsweise wird bei der fachgerechten Montage der Wemefa Standard-Standkonsole SSPK-N die Klasse 3 automatisch erreicht. Bei der Wandschiene SKW-V des gleichen Herstellers muss lediglich eine bereits vormontierte Sicherungsschraube angezogen werden.

Fazit

Die VDI 6036 ist maßgeblich für die Planung und Bemessung der Befestigung von Heizkörpern und der Einstufung der Anforderungsklassen. Für den Planer und Fachhandwerker besteht die eigentliche Aufgabe in der Bestimmung der Anforderungsklasse. Unter der Voraussetzung der fachgerechten Montage und des Einsatzes von Heizkörperkonsolen, die vom Hersteller für die entsprechenden Anforderungsklassen klassifiziert und freigegeben sind, sollte die ordnungsgemäße Montage von Heizkörpern kein Problem darstellen.

Dieser Beitrag von Axel Vlasak ist zuerst erschienen in SBZ 06/2021. Axel Vlasak ist Vertriebsleiter bei der Wemefa GmbH.

Dieser Artikel ist zuerst in SBZ erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen SBZ Newsletter.

Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik