Basiswissen: So funktionieren mobile Luftreiniger

Die Covid-19-Pandemie sollte zum Anlass genommen werden, Standards und damit Systeme zur Luftreinhaltung zumindest in den Räumen zu gewähren, in denen viele Menschen auf engem Raum zusammen sind. Es gilt, neue gebäudetechnische Standards zu definieren und zu etablieren, die die technische Luftreinhaltung zumindest in öffentlichen Gebäuden des Neubaus und der Sanierung verpflichtend macht. Das sollte eine Mischung aus mobilen und festinstallierten Lösungen sein, je nach Situation, akutem Handlungsbedarf und langfristiger Perspektive. Querlüften allein reicht nicht aus, um die Luft, z. B. in einem Klassenraum von Virenlasten zu befreien. Das, was Querlüften nicht schafft, können an der Raumgröße und Personenzahl ausgelegte Luftreiniger erfüllen. Das erübrigt Lüften nicht, weil es Nachschub an Sauerstoff liefert und ‚verbrauchte‘ Luft austauscht.

Was Lüften kann und was nicht

Der Effekt des Lüftens ist, dass eine möglicherweise virenbelastete Aerosolkonzentration über den Luftaustausch verdünnt wird. Weiterer Effekt ist natürlich, dass die durch das Ausatmen steigende Kohlendioxid-(CO2)-Konzentration in der Luft verringert und neuer Sauerstoff zugeführt wird. Die unerwünschten Effekte sind in der kalten Jahreszeit Temperaturabsenkung, Energieverluste und keine Wohlfühltemperatur. Zur Lüftungsfrage Wie? gibt es klare Empfehlungen. Das Umweltbundesamt (UBA) hat für die Kultusministerkonferenz (KMK) eine Handreichung zum richtigen Lüften in Schulen erarbeitet. Kern der Empfehlungen ist, Klassenräume regelmäßig alle 20 Minuten für 5 Minuten möglichst quer zu lüften. Praktikabel ist das nicht.

Lüften mit Reinigen kombinieren

Lüften allein reicht nicht aus, um die Virenkonzentration dauerhaft so zu verringern, dass das Infektionsrisiko signifikant sinkt. Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) empfiehlt daher die Kombination aus Lüften und maschineller Luftreinigung. Da schnell gehandelt werden müsse, so der VDI, kämen der Einbau zentraler Lüftungsanlagen in der augenblicklichen Situation zu spät und sie wären außerdem zu teuer. Der VDI empfiehlt daher als relativ kostengünstige Schnellmaßnahme u. a. den Einsatz mobiler Luftreiniger. Diese müssen lediglich im Raum aufgestellt und mit dem Stromkabel an die Steckdose angeschlossen werden. Der Vorteil dieser Kombination aus Lüften und Reinigen liegt in der gegenseitigen Ergänzung: Umluftreiniger filtern zwar Partikel aus, sie können aber die 'verbrauchte' Luft nicht 'erneuern', also CO2 gegen O2 tauschen. Das leistet das Lüften.

Wo die Gefahr lauert

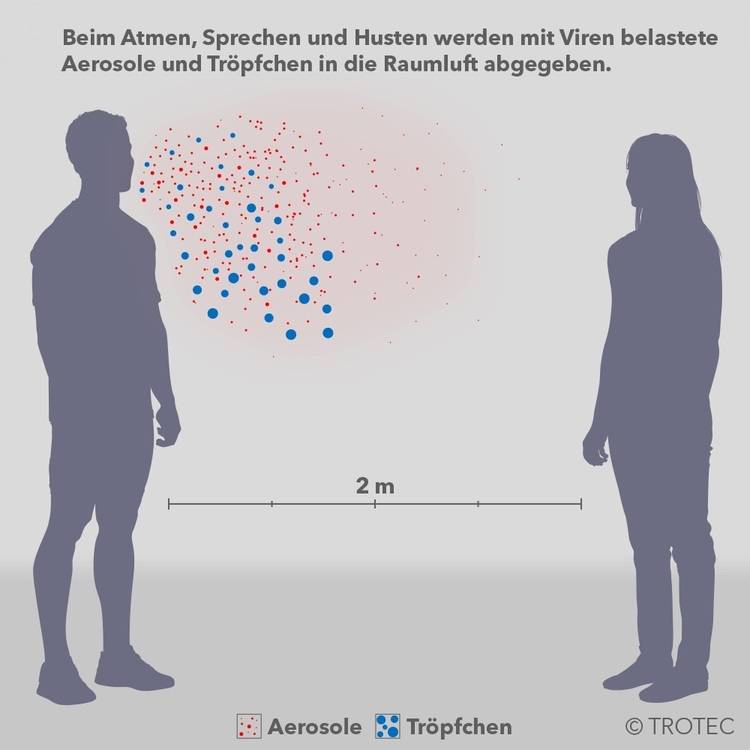

Warum das Ganze? Inzwischen ist bekannt, dass die Haupt-Ansteckungsgefahr mit CoV-2-Viren, die die gegenwärtige Covid-19-Pandemie (Corona) ausgelöst haben, nicht von den Schmierinfektionen ausgeht, sondern über die Luft.

Die Transporteure sind Tröpfchen und Aerosole. Viren können sich auf diesen Transportvehikeln relativ lange halten. Laut Atmosphärenforschern der Goethe-Universität Frankfurt konnten in Studien auch mehr als drei Stunden nach einer Emission infektiöse Sars-CoV-2-Viren auf diese Weise noch in der Luft nachgewiesen werden, außerdem über mehrere Meter von der eigentlichen Quelle entfernt. Über eine hochinfektiöse Person (Superspreader) könnten in einem begrenzten Raum somit zahlreiche andere darin befindliche Personen angesteckt werden.

Klare Empfehlungen

Der VDI gibt erste Hinweise darauf, welche Qualitätskriterien derartige Luftreiniger in der CoVid-Situation erfüllen sollten. Laut VDI sind nur Geräte mit HEPA-(Schwebstoff)-Filter (Filterklasse H13/H14) optimal. Diese Filter scheiden Partikel mit Durchmessern von unter 1 mm ab. Coronaviren besitzen zwar deutlich geringere Durchmesser von 80 - 140 nm (0,08 - 0,14 mm), werden aber in Verbindung mit anderen Schwebstoffen und Aerosolpartikeln größer, so dass die HEPA-Filter zuverlässig greifen.

Die Universität der Bundeswehr München (UniBw M) hat die Anforderungen an Luftreiniger in einer kürzlich durchgeführten Schulstudie untersucht. Sie empfiehlt ausdrücklich Raumluftreiniger mit HEPA-H14-Filtern, die mindestens sechs Luftwechsel pro Stunde durchführen können. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe renommierter Klimatechnik-Hersteller am Markt, die auf die Covid-19-Pandemie reagiert haben und die Lösungen mit H14 anbieten.

H13 oder H14?

H13 oder doch besser H14? Es ist eine Gretchen- und vielleicht auch eine Glaubensfrage. „HEPA-Filter mit der Filterklasse H13 werden standardmäßig in OP-Sälen oder Reinräumen (z. B. bei der Chip-Herstellung) verwendet und filtern auch bei hohen Luftwechselraten zuverlässig 99,95 % aller virenbelasteten Aerosole aus der Raumluft. H14-Filter erreichen einen Abscheidegrad von 99,995 %, haben aber auch einen höheren Energiebedarf, das Gerät wird lauter und die Wartungskosten sind höher“, sagt beispielsweise Klaus-Arndt Hueter, Sprecher beim Filtersystemanbieter Trox, der standardmäßig mit H13-Filtern arbeitet. In Kombination mit der Vorfilterung werde bei Trox im Übrigen H14-Niveau erreicht, aber der Kunde könne auf Wunsch auch einen H14-Filter anstelle eines H13-Filters erhalten.

HEPA nicht gleich HEPA?

Die Bezeichnung HEPA-Filter ist leider nicht geschützt oder klar definiert. Erst die Prüfung und Klassifizierung als H13 oder H14 nach EN 1822 sorgt hier für Sicherheit und eine vergleichbare Filtereffektivität. Allerdings gibt es im Detail konstruktive Unterschiede, die sich auf die Haltbarkeit und die Sättigung der Filter auswirken können. Trotec bspw. reklamiert für sich, als weltweit erster Hersteller eine Filter-Selbst-Dekontamination anzubieten.

Andere Hersteller bieten andere Lösungen. So verspricht Daikin, mit seinem HEPA-Filter gegenüber herkömmlichen einen Vorteil zu besitzen, weil dieser die Partikel mittels elektrostatischer Anziehung sammelt, statt die Partikel nur durch feines Gewebe einzufangen. Die Filterfasern werden elektrostatisch geladen. Daikin verspricht darüber einen dauerhaft größeren Luftdurchsatz und weniger Verstopfung. Das führt laut Hersteller dazu, dass der Filter erstaunlich erst nach 10 Jahren ausgewechselt werden müsse.

Auch Dennis Peters, Leiter Produktmanagement bei Kampmann rät: „Interessenten sollten sich nicht auf die Filterklassifizierung allein verlassen. Die beste Möglichkeit, einen Luftreiniger zu beurteilen, bieten externe Prüfzertifikate, die das gesamte Gerät betrachten. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, das professionelle Geräte von solchen im Consumer-Segment trennt, ist die Filterzertifizierung nach DIN EN 1822. Daraus resultiert die Klassifizierung der eingesetzten Filter in H13 bzw. H14 und in der Folge der Abscheidegrad von Schwebstoffen.

Allerdings ist auch dies noch nicht ausreichend, um ein Qualitätsgerät von den vielen Massengeräten zu unterscheiden. Denn bis hierher kann noch keine Aussage darüber getroffen werden, wie viel der angesaugten Luft tatsächlich durch den Filter geleitet wird. Hier ist der Geräteaufbau, genauer die Luftführung im Gerät und die Filtergröße zu betrachten. Um hier genau die Spreu vom Weizen zu trennen, müsste der Interessent jedoch den genauen Aufbau der verfügbaren Geräte studieren. Einen guten Anhaltspunkt liefert aber bereits die Filtergröße, die nicht maßgeblich von der Geräteabmessung abweichen sollte. Interessenten sollten sich also nicht auf die Filterklassifizierung allein verlassen.“

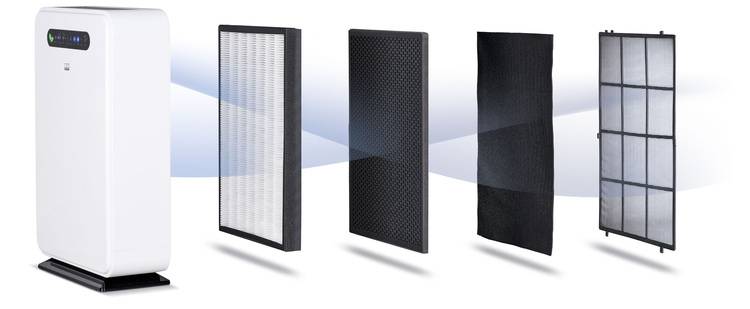

Gefiltert wird mehrstufig

Der Filtervorgang ist in den mobilen Luftreinigern oft stufenweise untergliedert. Das Filtersystem von Remko z. B. besteht aus einer Kombination von 4 Spezialfiltern: einem Nylon-Vorfilter, dem eine Filterschaummatte sowie eine Aktivkohlegranulat-Kassette folgen, bevor der HEPA-Filter nachgeschaltet wird. Das hat auch zum Ziel, den HEPA-Filter nicht unnötig mit Grobstoffen (z. B. Feinstaub oder Gerüche) aus der Luft zu belasten, weil sie vorweg abgefangen werden können. Neben den umsetzbaren Volumenströmen pro Stunde, der verwendeten Reinigungstechnik und der eingesetzten Filterqualität spielen auch Faktoren wie der Energieverbrauch und die Betriebsgeräusche sowie die Wartungsintervalle (z. B. Filtertausch) solcher Geräte eine Rolle und die hieraus resultierenden Betriebskosten.

Gute Geräte besitzen eine Kontrolle, die anzeigt, wann ein Filter gesättigt ist und gewechselt werden muss. Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Einstellbarkeit bzw. Regelbarkeit von Leistungsstufen, was die Anpassungsfähigkeit bzgl. der Luftumwälzung an verschiedene Raumsituationen erhöht (z. B. Zahl der sich im Raum befindlichen Personen, die variieren kann).

Pro und Contra UV-C

Der Einsatz von UV-C-Licht in der Luftreinigung ist umstritten. Manche Hersteller setzen darauf, andere wiederum nicht. Einige Kritiker bezweifeln die Wirksamkeit dieser Methode zur Bekämpfung von Viren und ihrer Tiefenwirkung in den Filtern. Behörden weisen auf eine mögliche Gesundheitsgefährdung des Menschen hin, weil UV-C-Licht die Augen schädigen kann.

LTG-Sprecher Tobias Kullnig will das aber richtig eingeordnet sehen: „Unsere Geräte sind so konzipiert, dass die Viren der für eine 99,99 prozentige Inaktivierung notwendigen Dosis (im S3-Labor der Goethe Universität Frankfurt ermittelt) in jedem Fall ausgesetzt werden. Die zulässige Strahlendosis an UV-C-Licht nach ISO 15858, der ein Mensch maximal ausgesetzt werden darf, wird dagegen um ein Vielfaches unterschritten“. LTG schließt eine Gesundheitsgefährdung durch UV-C-Strahlung bei seinen Geräten deshalb aus, auch sei der Zugang zur Lampe bzw. der Lampenwechsel grundsätzlich nur stromlos möglich.

Die Hersteller, die UV-C meist mit einem nachgeschalteten Filtersystem kombinieren argumentieren damit, dass über die Vorschaltung weniger Arbeit auf die nachgeschalteten Filtersysteme zukommt, weil Bakterien und Viren bereits abgetötet werden. Das soll zum einen die Langlebigkeit der Filter erhöhen und außerdem das gesamte System dekontaminieren, somit auch, wenn es zum Filterwechsel kommt.

Dittmar Koop ist Journalist für erneuerbare Energien und Energieeffizienz.

Die aktuellen Geräte finden Sie in unserer Marktübersicht Luftreiniger.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik