Wärme- und Feuchte-Rückgewinnung mit einem System

Die in der DIN 1946-6 „Lüftung von Wohnungen“ geforderten Mindestluftwechselraten, gegliedert in vier Stufen, dienen in erster Linie dem Feuchteschutz und verhindern Schimmelbildung durch zu hohe Luftfeuchtigkeit. In Verbindung mit Raumlufttechnischen (RLT) Anlagen klagen Bewohner allerdings gerade im Winter eher über zu trockene Luft: Da die kalte Außenluft weniger Wasserdampf aufnehmen kann, führen Lüftungsanlagen in dieser Jahreszeit teilweise extrem trockene Luft zu. Übliche Feuchtigkeitseinträge durch Kochen, Waschen oder Duschen sowie von Pflanzen reichen dann nicht mehr aus, um eine behagliche Raumluftfeuchtigkeit zu erreichen. So kann in Häusern mit Wohnungslüftungsanlagen ohne Feuchterückgewinnung bei niedrigen Außentemperaturen die relative Luftfeuchtigkeit in den Räumen schon nach recht kurzer Zeit unter 20% fallen. Ob daraus gesundheitliche Beeinträchtigungen für die Bewohner resultieren, wird unter Medizinern kontrovers diskutiert. Tatsache ist jedoch, dass die meisten Menschen eine geringe relative Luftfeuchtigkeit als belastend empfinden.

Auswirkungen von zu trockener Raumluft

Im Rahmen einer Literaturstudie, die die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft vom Berufsgenossenschaftlichen Institut für Arbeitsschutz (BGIA) in Auftrag gab, wurden 29 international veröffentlichte Studien zur Auswirkung trockener Raumluft auf den menschlichen Organismus und seinem Wohlbefinden ausgewertet. Als Hauptgrund, warum eine geringe Raumluftfeuchtigkeit das Wohlbefinden beeinträchtigt, wurde ein hoher Staubgehalt der Luft festgestellt. Denn Feuchtigkeit bindet Staubpartikel, sodass diese schneller zu Boden sinken. Bei geringer Raumluftfeuchtigkeit hingegen schweben mehr Teilchen, die dann über die Atmung aufgenommen werden. Ähnliches betrifft im Übrigen auch Mikroorganismen: Krankheitserreger überleben in trockener Luft deutlich länger als bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Für Allergiker ist eine optimale relative Luftfeuchte noch bedeutsamer. Gemäß einer Empfehlung des Allergiezentrums Schweiz soll daher zum Beispiel in Wohnungen von Hausstaubmilben-Allergikern die relative Luftfeuchte im Winter bei etwa 50% liegen.

Trotz der Beeinträchtigungen durch zu trockene Raumluft raten Experten allerdings dazu, diese eher vorübergehend zu tolerieren, als Raumluftbefeuchter aufzustellen: Abgesehen von den hohen Investitionskosten, dem hohen Energieverbrauch und Reinigungsaufwand gehen von Luftbefeuchtern häufig zusätzliche Risiken für die Raumlufthygiene aus. Besser ist eine systemintegrierte Lösung, die sowohl den Luftaustausch sicherstellt als auch im Bedarfsfall die Feuchte der Abluft auf die zugeführte Außenluft überträgt. Hier stehen verschiedene Techniken zur Verfügung. Welche Vor- und Nachteile sie für die ventilatorgestützte Belüftung von Effizienz- und Niedrigenergiehäusern aufweisen, wird im Folgenden kurz skizziert.

Lesen Sie hierzu auch: Wohnungslüftungs-Systeme: Fachgerecht auswählen und anlegen.

Drei Verfahren zur Feuchterückgewinnung

Wohnungslüftungsanlagen, die neben der Wärme auch Feuchte aus der Abluft zurückgewinnen, setzen dazu im Wesentlichen drei verschiedene Techniken ein:

- Enthalpie-Verfahren in Plattenwärmeübertragern,

- Sorptions-Verfahren in Rotationswärmeübertragern,

- Kondensations-Verfahren in Rotationswärmeübertragern.

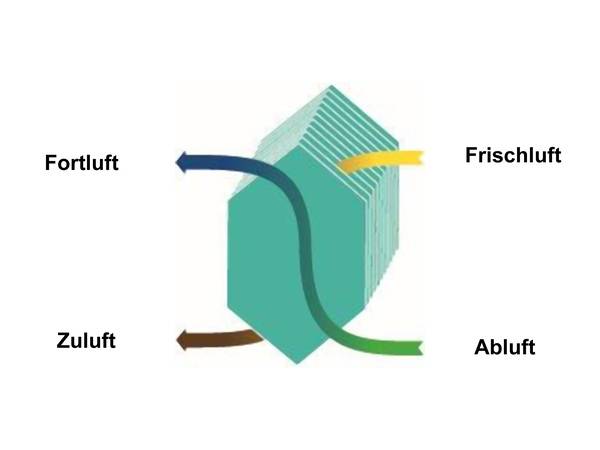

Beim Enthalpie-Verfahren werden zahlreiche schmale Zu- und Abluftkanäle durch Membranen abgegrenzt und gegenläufig durchströmt (Bild 2). Die Speichermasse der Membranplatten überträgt die Wärme der Abluft auf die Zuluft. Gleichzeitig diffundiert die Feuchtigkeit durch die Membranen.

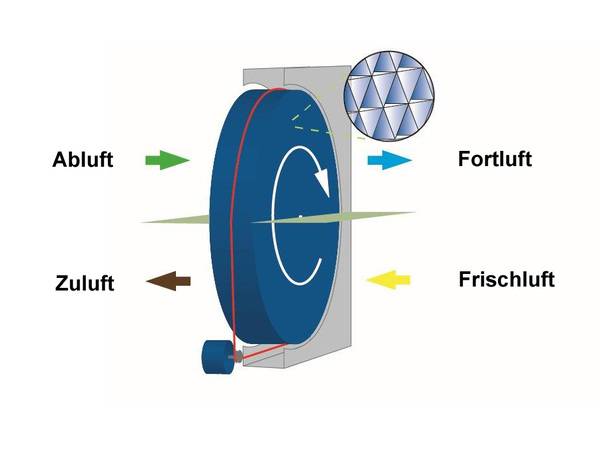

Alternativ zu statischen Plattenwärmetauschern kann Wärme und Feuchte durch einen Rotor aus Aluminiumlamellen übertragen werden. Dabei durchströmt beispielsweise die kalte, trockene Außenluft den unteren Halbkreis, während die warme, feuchte Abluft gegenläufig durch den oberen Rotorbereich nach außen geführt wird (Bild 3). Während sich der Rotor mit rund 10 U/min bewegt, wird der Rotorkörper oben im Abluftstrom erwärmt und gibt die Energie unten wieder an die Zuluft ab. Gleichzeitig überträgt der Rotationswärmeübertrager die Luftfeuchtigkeit.

Bei dem Sorptionsprinzip sind dazu die Kammern der Aluminiumlamellen mit Lithiumchlorid, Silikagel, Molekularsieben oder ähnlichem gefüllt. Solche Werkstoffe entnehmen der angereicherten Abluft die Feuchtigkeit und geben sie an die trockenere Zuluft wieder ab. Dieses Prinzip kommt in der Regel jedoch nur bei Großanlagen zur Anwendung. Bei RLT-Anlagen mit Sorptionsverfahren in Eigenheimen besteht sogar die Gefahr der Überfeuchtung der Wohnraumluft.

In Mittel- und Nordeuropa ist daher für Einfamilienhäuser das Kondensationsprinzip geeigneter: Die Feuchtigkeit aus der warmen Abluft kondensiert an den glatten Aluminiumlamellen, wird später vom Zuluftstrom aufgenommen und dann wieder den Räumen zugeführt. Damit dabei keine Gerüche übertragen werden, besteht am Übergang des Rotors von der Abluft zur Zuluft eine sogenannte Spülzone. In diesem schmalen Feld wird die einströmende Zuluft direkt in den Fortluftkanal umgelenkt, sodass aus den Lamellenräumen etwaige Geruchspartikel ausgespült werden.

Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme

Ein Vorteil von Enthalpie-Plattenwärmeübertragern ist, dass sie – mit Ausnahme einer Bypassklappe für den Sommerbetrieb – ohne bewegliche Verschleißteile auskommen. Allerdings zeigen empirische Untersuchungen, dass die Membran einem Verschleiß unterliegt und im Laufe der Zeit die Rückgewinnungsgrade von Wärme und Feuchte abnehmen. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass in der Regel bauseits ein Kondensatablauf vorzusehen ist, da der Wasserdampf an der Membran ab etwa + 6 °C kondensiert.

Plattenwärmetauschern werden häufig auch geringere Stromkosten zugesprochen, da keine Antriebsenergie notwendig sei. Durch den hohen Kondensatanfall ist jedoch bei niedrigen Außentemperaturen die Erwärmung der Zuluft notwendig – der Schwellwert ist dabei geräte- und systemabhängig. Üblicherweise wird dazu ein Heizregister vorgeschaltet, um das Einfrieren des Tauschers zu verhindern. Je nach Wohnort ist der Strombedarf dafür ähnlich hoch wie die Leistungsaufnahme eines Rotorantriebs.

Bei Rotationswärmeübertragern besteht trotz Kondensation der Abluftfeuchte selbst in extremen Frostperioden praktisch keine Vereisungsgefahr. Dennoch bleibt auch dann die Feuchterückgewinnung in ausreichendem Maß erhalten, wie Datenreihen aus einem Pilothaus zeigen, das Systemair seit drei Jahren analysiert: In einem KfW 40-Eigenheim gewinnt die Haustechnikzentrale Genius aus der Abluft Wärme für die Raumbeheizung und Warmwasserbereitung. Zusätzlich ist eine Luft/Luft/Wasser-Wärmepumpe integriert. Die Wärme- und Feuchterückgewinnung erfolgt per Kondensationsrotor. Die Daten aus dem Pilothaus zeigen, dass auch während langer Kälteperioden die relative Raumluftfeuchtigkeit nicht unter 30% absinkt und in der Regel deutlich über 40% liegt.

Ein weiterer Vorteil des Kondensations-Verfahrens: Es kommt in der Sommerzeit bei hoher relativer Außenluftfeuchtigkeit zu keiner Überfeuchtung in den Räumen. Grund ist das physikalische Prinzip der Kondensation: Die Übertragung von Feuchte hängt maßgeblich von der Feuchtedifferenz zwischen der abgeführten Warmluft und der Sättigungsfeuchte der zugeführten Außenluft ab. Mit anderen Worten: Weist die Außenluft bereits eine hohe relative Luftfeuchtigkeit auf, kann sie weniger oder gar keine Feuchte aufnehmen. Die Feuchtigkeit aus dem Haus wird also mit der Fortluft nach draußen abtransportiert.

Fazit

Eine extreme Unterschreitung oder Übersättigung der Raumluftfeuchte wirkt sich generell nachteilig auf das menschliche Wohlbefinden aus. Bei zu trockener Luft erhöht sich der Staub- und Bakteriengehalt der Raumluft. Besonders Asthmatiker leiden aber auch, wenn die Raumluftfeuchte zu hoch ist. Dezentrale Luftbefeuchter können die Raumluft nicht immer exakt konditionieren und bergen darüber hinaus Hygienerisiken.

Somit ist es unter den Aspekten Gesundheit und Komfort ratsam, als Systemlösung Wohnungslüftungsanlagen zu installieren, die auch Feuchte rückgewinnen. Damit steigt sogar der Wärmerückgewinnungsgrad, wie Prof. Dr.-Ing. T. Hartmann vom ITG Institut für Technische Gebäudeausrüstung in Dresden analysierte.

In den Klimazonen Mittel- und Nordeuropas, wo Frostperioden zu erwarten sind, bieten Rotationswärmeübertrager mit Feuchterückgewinnung durch Kondensation die technisch und wirtschaftlich optimale Lösung für moderne Energieeffizienzhäuser (Bild 4): Sie sind in der Anschaffung deutlich günstiger als Enthalpie-Plattenwärmetauscher, die Feuchterückgewinnung bleibt konstant hoch, ist also nicht vom Verschleißzustand der Membranen abhängig, und in Frostperioden besteht bei Rotoren keine Vereisungsgefahr. In frostfreien Gebieten wie in Südeuropa sind Plattenwärmetauscher ohne Feuchterückgewinnung ausreichend.

Lesen Sie hierzu auch: Wohnungslüftungs-Systeme: Fachgerecht auswählen und anlegen.

Dieser Artikel von Reiner Hackl ist zuerst erschienen in SBZ 6/2015. Reiner Hackl ist Produktmanager für Kombigeräte bei der Systemair GmbH.

Dieser Artikel ist zuerst in SBZ erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen SBZ Newsletter.

Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik