Praxistest: Welche PV-Module eignen sich für welches Klima?

Die Standortbedingungen für die Solarstromproduktion können stark voneinander abweichen. Temperaturen, Einstrahlungsverhältnisse, Art und Häufigkeit von Wolken, Sandstürme, Schneelasten: All das führt zu unterschiedlichen Erträgen.

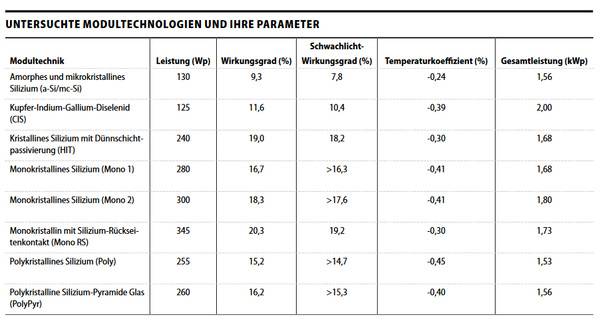

Berücksichtigt man, dass die Module aus verschiedenen Materialien hergestellt werden und die jeweiligen Technologien ihr jeweils eigenes physikalisches Verhalten aufweisen, ist leicht vorstellbar, dass die Datenblattwerte für Einstrahlung, Lichtspektrum und Modultemperatur für die Auswahl der richtigen Technologie für den jeweiligen Standort nicht genügen.

Vielmehr müssten alle optischen, elektrischen und thermischen Eigenschaften und ihre Wechselwirkungen berücksichtigt werden. Bewertet man die Leistung von Solarmodulen ausschließlich nach den Kriterien, die im Datenblatt aufgeführt sind, geschieht dies bekanntlich gemäß den STC-Bedingungen.

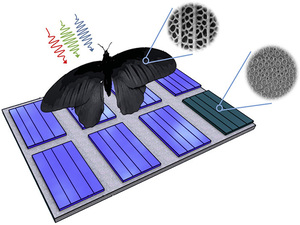

Aufbau der Versuche

Aber auch die Messungen bei normaler Zellentemperatur, der Temperaturkoeffizient sowie der Schwachlicht-Wirkungsgrad bei 200 Watt je Quadratmeter geben nur einen unvollständigen Blick auf das Leistungsvermögen der Module unter verschiedenen Klimabedingungen wieder. Daher ist eine weitergehende Untersuchung der verschiedenen Modultechnologien unter realen Witterungsbedingungen erforderlich, um ihre Eignung für ein gegebenes Klima beurteilen zu können.

Um diese Herausforderung zu meistern, die Auswirkungen unterschiedlicher Bedingungen an einem einzigen Standort zu untersuchen, wurden in dem Projekt Smart Grid Solar auf dem Solartestfeld des ZAE Bayern in Arzberg unterschiedliche Modultechnologien unter natürlichen Bedingungen betrieben, vermessen und ein Jahr lang hinsichtlich ihres Ertrages analysiert.

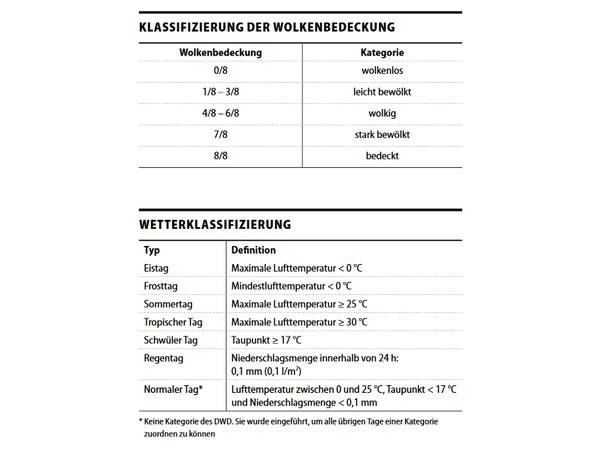

Dabei wurde das Wetter anhand mehrerer Kategorien auf Basis meteorologischer Kenntage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) klassifiziert. Das ermöglicht einen regionalen Vergleich gemäß dem Einsatz in verschiedenen Klimazonen. Mithilfe von zahlreichen Messungen sollten Aussagen über die Modulperformance für unterschiedliche Standorte und Klimata ermittelt werden.

Auf dem Testfeld kamen verschiedene auf dem Markt erhältliche Solarmodule zum Einsatz. Dabei handelte es sich um:

- zwei monokristalline Siliziummodule (Mono 1, Mono 2),

- ein monokristallines Siliziummodul mit rückseitigen Kontakten (Mono RS),

- ein polykristallines Siliziummodul (Poly),

- ein polykristallines Siliziummodul mit pyramidenstrukturiertem Glas (PolyPyr),

- ein Dünnschichtmodul auf Basis von CIGS,

- ein Dünnschichtmodul auf Basis von mikromorphem Silizium (a-Si/mc-Si),

- kristallines Silizium mit Dünnschichtpassivierung (HIT).

Mehrere Module der acht Modultypen wurden fest mit leicht östlicher Ausrichtung (33 Grad) und einem Neigungswinkel von 30 Grad montiert. Die Module wurden über identische Wechselrichter an das lokale Niederspannungsnetz angeschlossen. Jedem Wechselrichter wurden dabei zwei Modultechnologien zugewiesen.

Die DC-Leistung wurde durch die Wechselrichter auf Nennleistung begrenzt. Lediglich bei den CIGS-Modulen wurden galvanisch getrennte Wechselrichter verwendet, da für diese Technologie aus Sicherheitsgründen eine Erdung erforderlich ist.

Um die Leistung von Solarmodulen unter realen Witterungsbedingungen zu bewerten und einzustufen, wurde das Tageswetter in sieben verschiedene Klimatage und mehrere Wolkenszenarien unterteilt.

Das kategorisierte Wetter

Diese klimatischen Klassifikationen erfolgten anhand der Definitionen des DWD. Einzelne Tage konnten mehreren Typen zugeordnet werden, sodass die Summe der Tage (490 Tage) die Anzahl der Tage des betrachteten Zeitraums (366 Tage) überschreitet.

Um noch genauere Messungen durchführen zu können, wäre es durchaus wünschenswert, dieselbe Auswertung an verschiedenen Standorten mit neuen Modulen zu machen. Denn trotz dieser Klassifizierung deckt man natürlich nur den Parameterraum ab, der am Teststand innerhalb des Messzeitraums auftritt. Beispielsweise werden dort UV-Anteile wie in der Wüste in Arizona oder auch Modultemperaturen höher als 70°C nicht erreicht.

Bewölkung ermittelt

Um die Bewölkung zu dokumentieren, wurde die Hemisphäre mit einer Kamera mit Fischaugenobjektiv aufgenommen. Somit war es möglich, die Bewölkung ohne übermäßige Verzerrungen auf Bildebene abzubilden. Durch unterschiedliche Bildbearbeitungsschritte konnten die Wolken digital erkannt und aus den gewonnenen Bildern die Wolkenbedeckung abgeleitet werden. Um Fehler bei der Bestimmung der Wolken zu minimieren, wurden nur die Zeiten zwischen zehn und 16 Uhr berücksichtigt. Alternativ wurde eine zweite Methode zur Bewölkungsklassifizierung gewählt. Mit ihr ließ sich das Verhältnis von extraterrestrischer und tatsächlicher Einstrahlung ermitteln. Tatsächlich erwies sich diese Methode als deutlich robuster.

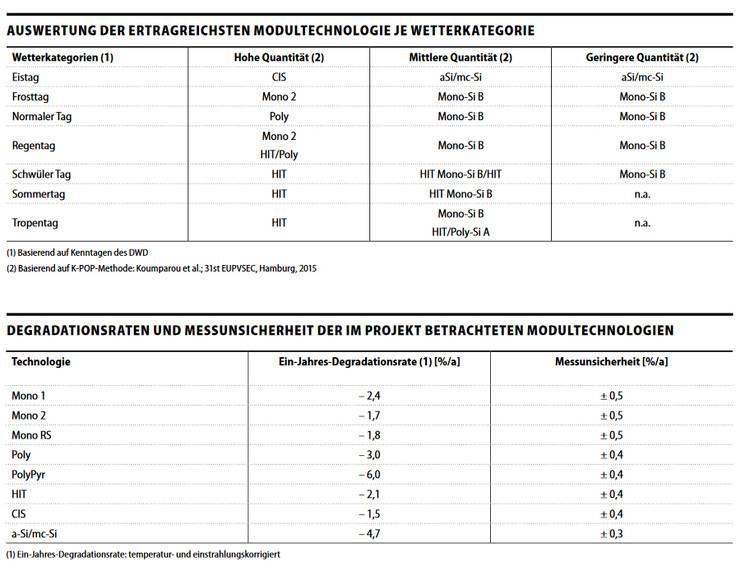

Aufgrund ihrer jeweiligen Technologie ergeben sich für die einzelnen Modultypen bei unterschiedlichen Bedingungen durchaus Unterschiede in den Jahreserträgen. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich die Monomodule bezüglich ihres Ertrags für fast alle Wetterkategorien als überlegen erwiesen. Nur bei hohen Temperaturen dominiert die Heterojunction-Technologie. Den größten Einfluss auf die Erträge haben Schwachlicht- und Temperaturverhalten.

Auch wenn man grundsätzlich Unterschiede erwartet hatte, waren die großen Unterschiede unter Bedingungen mit geringer Einstrahlung sowie die geringe Performance von CIGS-Modulen durchaus überraschend. Gerade CIGS-Modulen wird häufig ein besonders gutes Schwachlichtverhalten unterstellt. Dies konnte in den Tests aber nicht gezeigt werden. Die Untersuchung ergab, dass siliziumbasierte Modultechnologien unter den ausgewählten Modulen über eine bessere Performance als Dünnschichttechnologien verfügen.

Monomodule waren überlegen

Für jede Kategorie wurden die ertragreichsten Technologien beziehungsweise diejenigen mit den geringsten Stromgestehungskosten ermittelt. Die beobachteten Unterschiede sind vor allem auf das Temperatur- und Schwachlichtverhalten zurückzuführen.

In höher gelegenen Gebieten ist zusätzlich das Abrutsch- und Abtauverhalten bei Schnee entscheidend. Bezüglich der Ertragsstabilität zeigten die Module der Technologien CIGS und Mono-Si die besten Werte.

Die höchsten Degradationsraten wurden für a-Si/mc-Si und Polysilizium ermittelt. Bei a-Si/mc-Si traten unter Verschattungen bereits im ersten Jahr deutliche Delaminationen auf. Sowohl anhand der Testfeldmodule als auch bei einer forcierten Alterung im Feld zeigte sich, dass Module oftmals durch Einmalereignisse beschädigt werden.

Die verursachten Schäden weisen jedoch unter moderaten Standortbedingungen nur wenige Veränderungen beim Ertrag auf. Verluste durch Reflexionen waren für alle Technologien vernachlässigbar.

CIGS schnitt schlecht ab

Bezüglich des Jahresertrags bleibt die Ausbeute der HIT- und Polymodule nicht wesentlich hinter der Ausbeute der Monomodule zurück, da die Differenz der Tageserträge relativ gering ist. Die CIGS-Module schneiden dagegen unter fast allen Bedingungen am schlechtesten ab.

Das liegt auch daran, dass die Energieverluste der CIGS-Technologie unter kälteren Bedingungen nur geringfügig abnehmen. Die Jahresausbeute der Mono- und PolyPyr-Module ist aufgrund der beständig schlechteren Leistung bei Allwetterbedingungen niedriger.

Der Jahresertrag des a-Si/mc-Si-Module liegt fast auf dem Niveau der Mono- und PolyPyr-Module, fällt aber wegen der schlechteren Energieproduktion an Frosttagen, normalen Tagen und Regentagen zurück.

Unsicherheiten und praktischer Nutzen

Die Genauigkeit der Ergebnisse ist im Wesentlichen durch die der Wechselrichter (drei Prozent) bedingt. Eine weitere, jedoch schwer zu quantifizierende Unsicherheit kommt dadurch zustande, dass immer ganze Tage klassifiziert wurden. Das heißt: Ein Regentag kann vollständig verregnet, aber auch größtenteils sonnig sein. Bereits eine Stunde Platzregen macht ihn zu einem Regentag.

Um diese Unsicherheit zu verringern, hätte man über einen längeren Zeitraum messen müssen. Dies hätte dann aber den Nachteil gehabt, dass die Module weniger den Stand der Technik widerspiegeln und dass die Degradation über mehrere Jahre nicht mehr vernachlässigbar wäre.

Der praktische Nutzen liegt darin, dass man nun, experimentell belegt, Aussagen darüber treffen kann, welche Module für welche Bedingungen besonders geeignet sind. Natürlich gilt die Einschränkung, dass die Module den technologischen Stand ihrer Produktion (etwa 2014) widerspiegeln und nur von jeweils einem Hersteller stammen.

Aufwand hält sich in Grenzen

Die Hypothese, dass sich Module gleicher Technologie und unterschiedlicher Hersteller ähnlich verhalten, gilt es in zukünftigen Arbeiten noch zu überprüfen. Um adäquate Ergebnisse für künftige Produkte zu erhalten, hält sich der Aufwand im Übrigen in Grenzen. Es müssten lediglich neue Module beschafft und installiert, die Messergebnisse überwacht und kontrolliert werden. Die angewandte Methodik und die Auswertung wären übertragbar.

Die vorgestellte Untersuchung erlaubt es, die Leistung verschiedener Modultechnologien unter verschiedenen Realwetterbedingungen zu vergleichen. Zudem verdeutlicht sie die Wechselbeziehung zwischen Klima und den spezifischen Moduleigenschaften.

Darüber hinaus können über den entwickelten Ansatz auch die Auswirkungen der Alterung bestimmt werden. Da der Nachweis auf den genauen Einfluss der spezifischen Eigenschaften von Modultechnologien beschränkt ist, sind weitere Forschungsarbeiten erforderlich, um den Einfluss der spektralen Empfindlichkeit, der Temperatureffekte und der Schneeschmelzverhalten zu quantifizieren.

Den vollständigen Testreport können Sie hier lesen:

onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pip.2921/full

Dieser Artikel von Matthias Hüttmann ist zuerst erschienen in photovoltaik Ausgabe: 01-2018.

Dieser Artikel ist zuerst in photovoltaik erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen photovoltaik-Newsletter.

Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik