Richtig dämmen: Diese 4 Punkte sollten Sie kennen

Eine gute Wärmedämmung reduziert den Energieverbrauch und steigert den Wohnkomfort deutlich. Insbesondere bei der energetischen Modernisierung von Bestandsgebäuden.

Punkt 1: Dämmung von Dach und oberster Geschossdecke

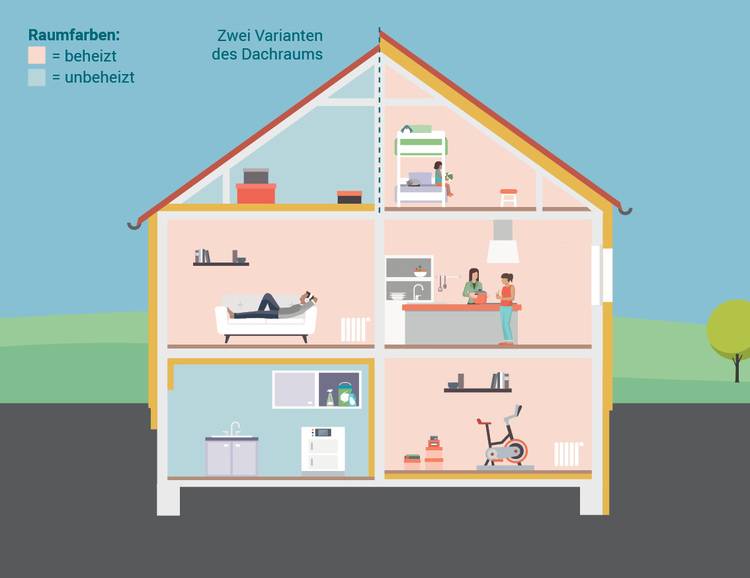

Über ein schlecht gedämmtes Dach können zur kalten Jahreszeit bis zu 30 Prozent der Heizwärme entweichen. Eine fachgerecht ausgeführte Dachdämmung senkt daher den Energiebedarf erheblich und sorgt im Sommer für kühlere Raumtemperaturen. Für zu bewohnende Schrägdächer stehen verschiedene Dämmvarianten zur Verfügung: Auf-, Zwischen- und Untersparrendämmung oder eine Kombination dieser Methoden. Die Auswahl hängt vom Zustand des Dachs, den baulichen Gegebenheiten und den Zielen der Eigentümer ab.

Ist der Dachboden unbewohnt und soll auch künftig nicht beheizt werden, empfiehlt sich die Dämmung der obersten Geschossdecke. Diese Maßnahme ist nach Gebäudeenergiegesetz (GEG) verpflichtend, wenn die Dämmwirkung der Decke unter dem Mindestwärmeschutz liegt. Die erforderliche Dämmdicke beträgt je nach Material und Zustand 16 bis 30 Zentimeter. Die Dämmung kann in Eigenleistung erfolgen, während bei Flach- und Schrägdächern, bei denen ähnliche Dämmstärken gelten, insbesondere im Außenbereich Fachbetriebe hinzugezogen werden sollten.

Punkt 2: Fassadendämmung und Fenstertausch

Eine Fassadendämmung ist sinnvoll, wenn ohnehin ein neuer Anstrich geplant ist oder die bestehende, dünne Dämmung verbessert werden soll. Das GEG gibt vor, welchen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) die Fassade nach der Sanierung maximal aufweisen darf. Je besser die Dämmfähigkeit, desto kleiner der U-Wert und desto weniger Wärme geht verloren.

Der zulässige U-Wert liegt bei 0,24 Watt pro Quadratmeter und Kelvin, eine zusätzliche Förderung ist ab einem U-Wert von 0,20 Watt pro Quadratmeter und Kelvin möglich. Für die meisten Fassaden sind Dämmstärken zwischen 16 und 20 Zentimeter erforderlich.

Fassadendämmung und Fenstertausch sollten möglichst gemeinsam geplant werden. Es gibt drei Einbauvarianten für neue Fenster: Der Einbau an der bisherigen Position ist am einfachsten, hat aber bauphysikalische Nachteile. Besser ist es, das Fenster bis zur Mauerwerkskante und an die Dämmung zu verschieben, um Wärmebrücken zu minimieren. Die beste wärmetechnische Lösung ist der vollständige Einbau in die Dämmebene, was allerdings aufwändiger und kostenintensiver ist. Beim Fenstertausch sollte zudem ein Lüftungskonzept berücksichtigt werden.

Punkt 3: Kellerdeckendämmung spart Heizkosten

Die nachträgliche Dämmung der Kellerdecke kann mit handwerklichem Geschick selbst durchgeführt werden. Sie sorgt für einen wärmeren Fußboden im Erdgeschoss und spart bis zu zehn Prozent Heizkosten.

Zunächst sollten ungedämmte Heizleitungen an der Kellerdecke deutlich dicker als der Rohrdurchmesser eingepackt werden. Anschließend werden Dämmplatten angebracht – wahlweise geklebt, gedübelt oder mit Schienensystemen befestigt. Die Dämmstoffstärke sollte mindestens zwölf Zentimeter betragen, sofern ausreichend Platz vorhanden ist.

Punkt 4: Die richtige Auswahl der Dämmmaterialien

Dämmstoffe lassen sich in drei Hauptgruppen einteilen: Materialien aus fossilen Rohstoffen (z. B. Hartschaumplatten aus Polyurethan, Polystyrol), mineralische Dämmstoffe (z. B. Steinwollplatten, Glaswolle) sowie Dämmungen aus nachwachsenden Rohstoffen (z. B. Holzfaserplatten, Zellulose).

Fossile Dämmstoffe sind meist kostengünstig und bieten gute Dämmwerte, sodass geringere Dämmdicken ausreichen. Mineralische Dämmstoffe erfordern etwas größere Stärken, bieten dafür aber Vorteile im Brandschutz. Dämmungen aus nachwachsenden Rohstoffen sind meist teurer und benötigen für denselben Dämmwert zusätzliche Zentimeter, bieten jedoch ökologische Vorteile.

Es gilt jedoch: Alle Dämmstoffe sparen über die Nutzungsdauer deutlich mehr Energie ein, als für ihre Herstellung benötigt wird.