Wandheizung an Außenwänden: Feuchtetechnischer Nachweis

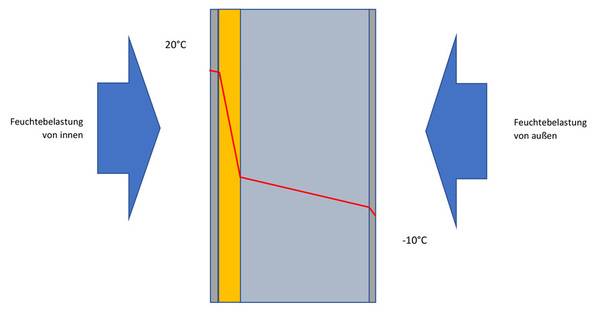

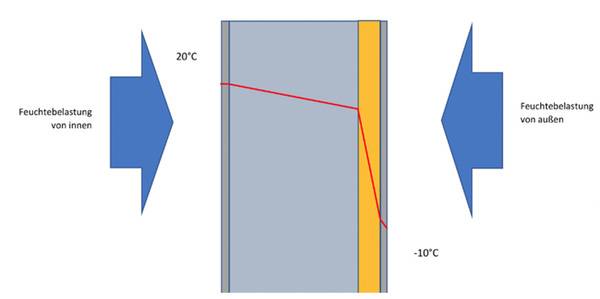

Mit einer Innendämmung an einer Außenwandfläche wird der Wärmetransport vom Innenraum durch die Außenwand reduziert, da sich der Wärmedurchlasswiderstand R erhöht und sich somit der Wärmeschutz verbessert. Dies fordert bei der Montage eines Wandheizungssystems an eine Außenwand auch der systembedingte Mindestwärmeschutz (siehe Teil 1 dieser Serie).

Durch die Positionierung der Dämmebene an der Innenseite der Außenwand verändert sich jedoch auch der Temperaturverlauf in der Außenwand, die auf die Witterungsverhältnisse nun ganz anders reagiert. Die äußere Bauteiltemperatur wird im Winter niedriger sein und im Sommer höher, die Temperaturverläufe im Bauteil verschieben sich. Und weil Feuchte immer auch mit Temperatur und deren Schwankungen in direkter Beziehung steht, ändert sich infolgedessen das Tauwasserausfallrisiko.

Die häufig angeführte Argumentation, dass der Betrieb einer Wandheizung das etwaige Trocknungsverhalten im Bauteil doch begünstige und deshalb der Feuchteschutz unproblematisch sei, mag schon stimmen. Dies gilt aber nur, wenn die Wandheizung in Betrieb ist. Allerdings muss die Funktion der Außenwand hinsichtlich des Feuchteschutzes auch gewährleistet sein, wenn das nicht der Fall ist. Selbst wenn in vielen Fällen eine nachweisfreie Konstruktion möglich ist, gilt es, auch diese Nachweisfreiheit zu belegen. Dafür sind grundlegende Kenntnisse zum Feuchtetransport in Außenwänden nötig.

Klimatische Rahmenbedingungen

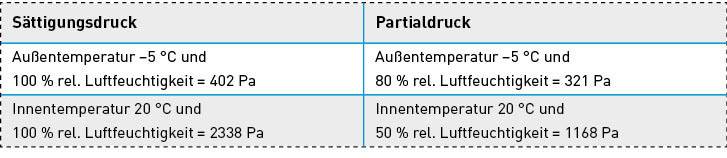

Die entscheidenden Rahmenbedingungen für den feuchtetechnischen Nachweis sind die äußeren Klimaverhältnisse im Jahreslauf. Diese zeigen sowohl die Belastungs- als auch die Entlastungsperioden an. Die DIN 4108‑3 definiert diese klimatischen Rahmenbedingungen im Rechenverfahren hinsichtlich der anzusetzenden Außentemperatur.

Dabei wird für die winterliche Tauwasserperiode über 2160 Stunden (90 Tage) von einer konstanten Außentemperatur von -5°C bei einer relativen Luftfeuchte von 80% ausgegangen. Der beheizte Innenraum wird mit 20°C und einer relativen Luftfeuchte von 50% angenommen.

Diese Rahmenbedingungen werden mit dem Wasserdampfsättigungsdruck und dem Wasserdampfpartialdruck in Beziehung gesetzt. Um die Trocknungssituation eines Bauteils zu bewerten, legt die Norm eine Verdunstungsperiode von Juni bis August mit 2160 Stunden (90 Tagen) fest. Das unter winterlichen Bedingungen in einer Konstruktion ausgefallene Tauwasser muss in diesem Zeitraum wieder abgeführt werden können.

Diese wesentliche Anforderung an den Feuchteschutz eines Bauteils ist auch hinsichtlich des verwendeten Innendämmsystems der Wandheizung zu beachten. Dessen Bauart muss ebenso sicherstellen, dass sich in der Zusammensetzung etwaiger Schichten kein Tauwasserausfall ereignen kann, welcher die Trocknung während der Verdunstungsperiode behindert. Die materialschlüssige, vollflächige Verbindung einzelner Schichten ist deshalb wichtig, um Tauwasserausfall durch Luftströmung im Bauteil zu vermeiden (siehe Teil 2).

Nachweisfreie Konstruktion

Die Nachweisfreiheit einer Wandkonstruktion mit Innendämmung ist zu belegen. Die Rahmenbedingungen für sämtliche Nachweisverfahren sowie zur Nachweisfreiheit sind in den Regelwerken DIN 4108-3 und im Merkblatt 6-4 der Wissenschaftlich-Technischen Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege WTA aufgeführt.

Eine nachweisfreie Konstruktion liegt gemäß DIN 4108-3 bei Wänden in Massivbauweise, Holzfachwänden und erdberührten Wänden sowie verschiedenen Dachkonstruktionen vor.

Außenwände der nachfolgend genannten Bauarten benötigen keinen rechnerischen Nachweis, wenn ein ausreichender Wärmeschutz und die Luftdichtigkeit der Konstruktion vorliegen:

- Außenwände, die als ein- oder zweischaliges Mauerwerk erstellt sind

- Außenwände aus Normalbeton, gefügedichtem Leichtbeton und haufwerksporigem Leichtbeton

Unter erdberührten Wänden sind sämtliche Kellerräume zu verstehen. Nicht selten besteht bei Hauseigentümern der Wunsch, einen bislang unbeheizten Kellerraum zu beheizen oder zu einem Wohnraum auszubauen.

Dieser verlangt infolgedessen eine der Nutzung entsprechende thermische Behaglichkeit. Ebenso ist im Kontext des baulichen Feuchteschutzes (DIN 1946-6) auch ein Mindestluftwechsel zum baulichen Feuchteschutz sicherzustellen (Kellerlüftung).

Der Feuchtegehalt der Raumluft wird sich durch die Nutzung verändern und somit auch das Wasserdampfgefälle im Raum und in den Oberflächen. Gerade Feuchträume (Badezimmer, Duschbäder etc.) müssen dahingehend besonders betrachtet werden, da sie eine höhere Feuchtelast aufweisen.

Voraussetzungen für die Nachweisfreiheit

In der Regel ist eine Innendämmung bei normaler Nutzung und ohne Schlagregenbelastung nachweisfrei, wenn sie mit dem Wärmedurchlasswiderstand R ≤ 0,5 m²K/W bei saugfähigen Untergründen zur Anwendung kommt. Das entspricht einer Dämmschichtstärke von 20mm bei einer Wärmeleitzahl λ = 0,040 W/mK.

Bei einem Wärmedurchlasswiderstand R zwischen 0,5 und 1,0 m²K/W ist zudem der Diffusionswiderstand relevant, der einen sd-Wert der Innendämmung von ≤ 0,5 m sicherstellen muss.

Dies entspricht einer Dämmschichtstärke von 40 mm bei λ = 0,040 W/mK oder 50 mm bei λ = 0,055 W/mK. Entscheidend ist hier zur Bewertung also der sd-Wert und damit die Diffusionswiderstandszahl μ des eingesetzten Dämmstoffes (sd = μ * m).

Der Gebäudebestand besteht aus einer Vielzahl erhaltenswerter Gebäude und Denkmäler. Auch Fachwerkhäuser als Vorfahren der modernen Holzständerbauweise sind keine Seltenheit. In der Regel kommt hier aus verschiedenen Gründen ein außen liegendes WDVS nicht infrage.

Die Innendämmung von Fachwerkwänden ist ohne Nachweis zulässig, wenn die Wärmedämmschicht einen Mindest-Wärmedurchlasswiderstand R ≤ 1,0 m²K/W und eine raumseitige Bekleidung (Wärmeverteilschicht/Putzaufbau/Oberfläche) mit einem sd-Wert von mindestens 1,0 bis 2,0 m aufweist. Das Einströmen von Raumluft in bzw. hinter die Innendämmung muss dabei durch geeignete Maßnahmen unterbunden werden!

Da selbst eine nachweisfreie Wandkonstruktion zu belegen ist, sind die hierfür relevanten Kenndaten im Rahmen der Bestandsaufnahme zu ermitteln und der technischen Dokumentation beizulegen. Kann die Nachweisfreiheit der gewählten Innendämm-Wandkonstruktion nicht belegt werden, bestehen sowohl nach DIN als auch nach WTA Möglichkeiten der Nachweisführung in einem vereinfachten Verfahren (Periodenverfahren) sowie einem rechnerisch/numerischen Berechnungsverfahren (Simulation). Für Bestandsgebäude sind die Merkblätter der WTA besonders geeignet und sollten ebenso wie die normativen Bestimmungen beachtet werden.

WTA – Wissen für die Praxis

Die Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e. V. (WTA) ist eine internationale Vereinigung von Naturwissenschaftlern, Architekten und Denkmalpflegern.

Der Verein erarbeitet und verbreitet technische Regeln im Bereich der Bauinstandsetzung und der Denkmalpflege, welche nach allgemeiner Rechtsauslegung als allgemein anerkannte Regeln der Technik gelten.

Das Referat 6 „Bauphysik“ befasst sich mit allen bauphysikalischen Fragestellungen im Zusammenhang mit der Instandsetzung und Modernisierung von Bauwerken. Aktuelle Themen für die Entwicklung von Merkblättern sind:

- Hygrothermische Bemessung von Holzkonstruktionen

- Bestimmung von physikalisch-chemischen Material- und Bauteileigenschaften

- Klima und Klimastabilität in historischen Bauwerken

- Innendämmung im Bestand

- Modellierung von Wärme- und Feuchtetransportvorgängen in Bauteilen und ganzen Gebäuden und den daraus resultierenden Alterungs- oder Verwitterungsprozessen

- bzw. Schadensmechanismen

- Luftdichtheit im Bestand – Anforderungen an Planung und Ausführung

- Technische Trocknung von durchfeuchteten Bauteilen

- Gebäudethermografie im Bestand

- Schallschutz und Raumakustik im Bestand

- Wandflächenheizungen

Bauliche Voraussetzungen prüfen

Bevor man sich den Materialeigenschaften und der Auswahl eines geeigneten Innendämmsystems widmet, muss im Rahmen der Bestandsaufnahme (unter Berücksichtigung der erläuterten Hinweise in Teil 2 dieser Serie) neben diversen Kenndaten der Konstruktion (Außenwand: Schichtstärken und Material) der Aufbau hydrothermisch/bauphysikalisch bewertet und eine

- mangel- und schadenfreie Konstruktion sowie

- ein ausreichender Schlagregenschutz (bei entsprechender Belastung)

festgestellt werden. Ansonsten besitzen das Beheben baulicher Mängel sowie die Herstellung eines entsprechenden Schlagregenschutzes erste Priorität. Bautenschutz und bestandserhaltende Maßnahmen sind die Grundlage jeglicher weiteren Investition in und an einem Gebäude. In Analogie zum Wärmeleitwiderstand R eines Bauteils des Wärmeschutzes (DIN 4108-2) steht für den Feuchteschutz der Diffusionswiderstand (sd-Wert) im Zentrum der Betrachtung und Nachweisführung.

Die Schlagregenbeanspruchung gilt es zuerst zu prüfen. Für die grundsätzliche Bewertung bietet die DIN 4108-3 eine orientierende Übersichtskarte der Bundesrepublik Deutschland mit drei definierten Beanspruchungsgruppen. Zur konkreteren Abschätzung der Schlagregenbeanspruchung gilt es, die Situation vor Ort im Kontext des regionalen Klimas sowie der Exposition des Hauses und der entsprechenden Außenflächen in Augenschein zu nehmen sowie zu dokumentieren.

Bei Gebäuden in geschützter Lage kann beispielsweise in situ die Beanspruchungsgruppe gemäß Übersichtskarte um 1 reduziert werden. Bei Gebäuden in exponierter Lage, die den Witterungseinflüssen sowie dem regionalen Klima deutlich mehr ausgesetzt werden (etwa Hochhäuser), kann die Beanspruchungsklasse um 1 erhöht werden.

Nach WTA genügt es für die Nachweisführung bzw. Beurteilung eines ausreichenden Schlagregenschutzes, dass eines der folgenden drei Kriterien erfüllt ist:

- Es ist in Abhängigkeit des Standorts und der Fassadenexposition keine oder nur geringe Schlagregenbelastung vorhanden.

- Der Schlagregenschutz ist konstruktiv gewährleistet, z. B. durch eine hinterlüftete Fassade, zweischalige Wandkonstruktion etc.

- Der Schlagregenschutz der regenbeanspruchten Oberfläche hält folgende Kriterien ein: w*sd < 0,1 kg/(m²√h) mit w < 0,2 kg/(m²√h) und sd < 1,0 m (mit w = Wasseraufnahmekapazität, h = Stunde).

Checkliste zur Bestandsaufnahme vor Ort

Die folgenden drei Schritte bilden über die anlagentechnischen Kenndaten hinaus die Grundlage der Bestandsaufnahme zur Herstellung einer Wandheizungsfläche an Außenwänden:

- Einschätzung der Schlagregenbelastung (allgemeiner Zustand, Fugenbild und Fensteranschlüsse) – Fotodokumentation der entsprechenden Außenflächen.

- Feststellung der Schichtaufbauten der betreffenden Außenwand und Bestimmung der Materialien – Skizze des Schichtenaufbaus mit Bemaßung.

- Bestimmung des bestehenden Wärmeschutzes (Wärmedurchgangswiderstand) sowie die daraus resultierende Feststellung zur etwaigen Notwendigkeit der Anbringung einer Innendämmung unter das Wandheizungssystem.

- Bei Feststellung der Notwendigkeit einer Innendämmung ist zu prüfen, ob der gewählte Aufbau nachweisfrei ist. Bei einem nachweisfreien Wandaufbau ist dieser, wie in diesem Beitrag beschrieben, zu belegen (Dokumentation).

- Ist keine Nachweisfreiheit gegeben oder bestehen berechtigte Unsicherheiten, ist ein bauphysikalisches Planungsbüro zu kontaktieren, das qualifiziert ist, feuchteschutztechnische Nachweise zu erbringen.

Ein Ansprechpartner für SHK-Handwerker ist hier der Fachverband Innendämmung (FVID → www.fvid.de). Er bietet weitere Informationen für spezielle Fragen aus der Praxis und vermittelt auch entsprechend qualifizierte Planungsbüros. Nach Kenntnisnahme der Dokumentation der Schritte 1 bis 3 kann eine Feststellung darüber getroffen werden, ob ein vereinfachtes Verfahren den Nachweis bringt oder ob eine rechnerische Nachweisführung bzw. Simulation notwendig ist.

Je nach Situation ist eine örtliche Inaugenscheinnahme notwendig. Es kann aber auch die Kenntnisnahme der Dokumentation zur Bestandsaufnahme ausreichend sein, um in einem vereinfachten Verfahren (nach DIN oder WTA) den Nachweis zu erbringen. Sollte das nicht möglich sein, ist eine Begehung vor Ort notwendig, um z. B. am Bauteil die Wasseraufnahmekapazität der Fassade durch Untersuchungen zu prüfen oder auch Mauerwerks- und Mörtelproben zu entnehmen, um diese labortechnisch zu untersuchen, wenn die Materialien nicht klar zugeordnet werden können.

Dies ist bei älteren Bestandsgebäuden, wie beispielsweise bei Denkmälern, nicht selten der Fall. Die feuchtetechnische Nachweisführung sollte neben der Materialauswahl auch Ausführungshinweise für den Handwerker enthalten und bietet diesem somit nicht nur entsprechende Planungssicherheit, sondern auch konkrete Hinweise zur fachgerechten Ausführung.

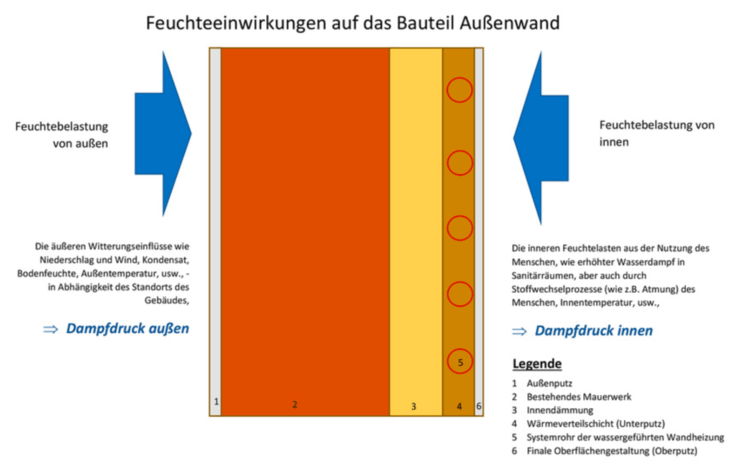

Feuchtetransport durch das Bauteil Außenwand

Der aus den natürlichen Wasserdampfdruckdifferenzen resultierende Feuchtetransport durch die Membran der thermischen Hülle zwischen innen und außen erfolgt als

- dampfförmiger Transport (Diffusion und Konvektion) und

- flüssiger Transport (Kapillarität).

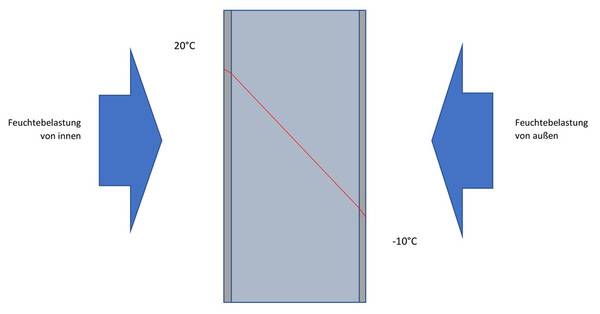

Bei der Wasserdampfdiffusion „wandert” aufgrund des Druckausgleichs die Luft mit höherem Dampfdruck (warme, feuchte Luft) zu der Luft mit niedrigerem Dampfdruck (kühle, trockene Luft).

Aufgrund des Dampfdruckgefälles, welches eine Überdrucksituation darstellt, diffundiert in einem Gebäude die vorhandene warme, feuchte Raumluft von innen durch die Außenwand hindurch.

Dies zeigt einmal mehr, dass es sich bei der thermischen Hülle nicht um eine hermetisch abgeschlossene Grenzschicht handelt. Sie ist vielmehr eine Membran, deren Funktion im Wechselspiel zwischen Außen- und Innenklima des umbauten Raumes wesentlich durch die Baustoffe der Bauteile bestimmt wird.

Eine für den Feuchtetransport in einer Außenwand wichtige Stoffeigenschaft ist die Kapillarität des Schichtenaufbaus, insbesondere der Oberflächen. Diese zeigt zum einen, in welcher Zeit ein Bauteil bei direkter Belastung/Kontakt mit Feuchtigkeit von außen welche Menge an Wasser aufnimmt.

Und ebenso zeigt die Kapillarität die Trocknungsgeschwindigkeit von Bauteilen an, also wie lange es dauert, um das aufgenommene Wasser wieder abzugeben.

Dieses Verhältnis ist grundlegend für die Definition der feuchteschutztechnischen Funktion. Es gilt sicherzustellen, dass etwaiger Tauwasserausfall während der Trockenperiode wieder abtrocknen kann und somit im Bauteil keine Gefahr für die Bausubstanz besteht. Hauptsächlich notwendig ist daher ein Feuchteschutz gegenüber Feuchtebelastungen

- von außen (Witterungseinflüsse wie Schlagregen, Kondensat, Bodenfeuchte, mittlere Außentemperatur usw.) und

- von innen (Dampfdiffusion in Abhängigkeit einer Nutzung, die erkennbar außerhalb einer „normalen“ Nutzung liegt).

Fazit

Wer das Thema „Wandheizung im Bestand“ angehen will, wird sich bald mit dem Aspekt der Innendämmung an Außenwänden konfrontiert sehen. Dies sollte allerdings weniger als Abschreckung, sondern als Herausforderung begriffen werden. Schließlich handelt es sich um ein erhebliches Marktpotenzial.

Der Weg vom Wärmeschutz zum Feuchteschutz muss kein weiter Weg sein. Mit einer internen oder externen bauphysikalischen Expertise oder entsprechenden Netzwerk-Partnerschaften ist ein zukunftsorientierter SHK-Fachbetrieb bestens aufgestellt, um das bedeutende Marktsegment „Wärmeübergabe im Bestand“ konsequent und nachhaltig anzugehen.

Artikelserie: Wandheizung an Außenwänden

Wird eine Wandheizung an einer Außenwand geplant, ist unter Umständen eine zusätzliche Innendämmung erforderlich. In unserer Reihe stellen wir wesentliche Aspekte vor, die dabei zu beachten sind:

- Teil 1: Innendämmung bei der Flächenheizung

- Teil 2: Innendämmung und Feuchteschutz

- Teil 3: Feuchtetechnischer Nachweis

Dieser Artikel von Frank Hartmann ist zuerst erschienen in SBZ Ausgabe 17/2020. Frank Hartmann ist Gründer des Forums Wohnenergie für energieeffizientes Bauen und Modernisieren und ist in der Beratung, Projektentwicklung und technischen Kommunikation tätig.

Der Diffusionswiderstand eines Bauteils

Um Schäden durch Tauwasserausfall in der Außenwandkonstruktion zu vermeiden, ist neben den wärmedämmenden Eigenschaften des Materials der μ-Wert von Bedeutung.

Dieser beschreibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand des jeweiligen (Dämm-)Stoffes. Aus dem μ-Wert resultiert, in Abhängigkeit der Dämmschichtstärke, der spezifische Diffusionswiderstand des jeweiligen Stoffes.

Der sd-Wert steht mit der Einheit m für die wasserdampfäquivalente Luftschichtdicke und ist die Summe aus der Stärke des Bauteils und der Stoffeigenschaft, dem μ-Wert (sd = μ x m).

Das WTA-Merkblatt 6-8 definiert die diffusionsäquivalenten Luftschichten sowohl für den vereinfachten Nachweis als auch für die Simulation deutlich differenzierter als die DIN 4108-3:

- Diffusionsoffen sd-Wert < 0,5 m

- Moderat dampfbremsend sd-Wert < 5 m

- Stark dampfbremsend sd-Wert < 100 m

- Dampfsperrend sd-Wert < 400 m

- Dampfdicht sd-Wert < 500 m

Diese Unteteilung wird auch den Stoffeigenschaften der Putzaufbauten gerecht und ermöglicht deren Einbeziehung bezüglich ihrer möglichen feuchteausgleichenden Eigenschaften. Der μ-Wert des betrachteten Dämmstoffes für eine Innendämmung ist, wie alle anderen relevanten Kenndaten von Dämmstoffen, dem Datenblatt des Herstellers zu entnehmen.

Grundsätzlich ist Folgendes zu beachten: Je diffusionsdichter das Innendämmsystem ist, desto geringer fällt das Abtrocknungspotenzial nach innen aus. Daher sollte immer der bauphysikalische Grundsatz gelten: so diffusionsdicht wie nötig, so diffusionsoffen wie möglich.

Literatur & Quellen

DIN 4108-2 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz, Beuth Verlag

- DIN 4108-3 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz – Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung, Beuth Verlag

- Praxishandbuch Innendämmung, Fachverband Innendämmung e. V. (Hrsg.), Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG, Köln 2016

- WTA-Journal 1-2006: Thema „Innendämmung im Bestand“, WTA München, 2006

- WTA-Merkblatt 6-4: Innendämmung nach WTA I: Planungsleitfaden, WTA München, 2016 (Ausgabe 10.2016)

- WTA-Merkblatt 6-5: Innendämmung nach WTA II: Nachweis von Innendämmsystemen mittels numerischer Berechnungsverfahren, WTA München, 2014

- WTA-Merkblatt 8-5: Fachwerkinstandsetzung nach WTA V: Innendämmungen, Aktualisierung der 2. Ausgabe (2008); WTA München, 2018

Dieser Artikel ist zuerst in SBZ erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen SBZ Newsletter.

Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik