Warum sich eine detaillierte Wärmebrückenberechnung lohnt

Anspruchsvolle energetische Ziele sind mit pauschalen Wärmebrückenzuschlägen kaum umsetzbar bzw. erfordern sehr dicke Dämmschichten. Entscheidet man sich für einen detaillierten Einzelnachweis und verzichtet auf pauschale Wärmebrückenzuschläge, kann sich der berechnete Energiebedarf erheblich reduzieren. Das Gebäude erreicht dann entweder eine bessere KfW-Effizienzhausklasse oder benötigt geringere Dämmdicken, und man spart eventuell bei den Investitionen in die Haustechnik. Ein Wärmebrückenatlas vereinfacht den Rechenaufwand erheblich.

Die Mindestanforderungen an Wärmeverluste von Wärmebrücken regelt die EnEV bzw. das nun geltende Gebäudeenergiegesetz (GEG). Demnach sind Wärmebrücken so zu berücksichtigen, dass sie den Jahres-Heizwärmebedarf nach den Regeln der Technik so wenig wie möglich beeinflussen und der Aufwand für deren Vermeidung im jeweiligen Einzelfall in einem wirtschaftlich sinnvollen Rahmen bleibt Es gibt drei Varianten, Wärmebrücken im Rahmen der energetischen Berechnungen zu berücksichtigen:

Einfache Methode

Ohne Nachweis ist allgemein für den Wärmebrückenzuschlag UWB ein erhöhter Wert von 0,10 W/(m²K) und bei Außenbauteilen mit innen liegender Dämmschicht und einbindender Massivdecke ein Wert von 0,15 W/(m²K) einzusetzen.

Vereinfachte Methode

Entsprechen die Wärmebrücken der Gleichwertigkeit nach DIN 4108 Beiblatt 2:2019, kann wie folgt verfahren werden:

- UWB = 0,03 W/(m²K) in Kategorie B

- UWB = 0,05 W/(m²K) in Kategorie A

Detaillierte Methode

Die Effekte von Wärmebrücken können sowohl projektbezogen als auch über einen individuellen Wärmebrückenzuschlag berücksichtigt werden. Das Prinzip der detaillierten Wärmebrückenberechnung basiert auf der DIN EN ISO 10211 [1], [2].

Das neue Beiblatt 2 der DIN 4108

Mit der Überarbeitung des Beiblatts 2 der DIN 4108 „Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden“ wurde ein längst überfälliger Ersatz für die Ausgabe von 2006 geschaffen. Im Beiblatt 2 wurden die Kategorien A und B für zwei energetische Standards eingeführt. Hält sich ein Planer an die Ausführungsempfehlungen der Kategorie B, gilt der pauschale Wärmebrückenzuschlag UWB = 0,03 W/(m²K). Verfährt er nach der Kategorie A, gilt der bisherige Zuschlag von 0,05 W/(m²K).

Immer wieder gibt es Einbausituationen, für die es im Beiblatt 2 keine Ausführungsbeispiele nach Kategorie A gibt. In so einem Fall sind die Empfehlungen der Kategorie B einzuhalten, obwohl der Wärmebrückenzuschlag von 0,05 W/(m²K) angesetzt werden soll (z. B. Rollladenkastenanschlüsse).

Einzelne Wärmebrücken, welche die gewählte Kategorie nicht einhalten oder die nicht im Beiblatt enthalten sind, müssen zusätzlich mit einem Korrekturfaktor (ΔΨ= Ψ - Ψref) berücksichtigt werden. Die vereinfachte Modellierung der Fenster mit der Ersatzmaske (70 mm breites Holzbrett mit einem λ-Wert von 0,13 W/(m²K)) ist weiterhin erlaubt. In diesem Fall soll der berechnete fRsi-Wert nach Tab. 1 des Beiblattes angepasst werden.

Eine detaillierte Modellierung der Bauelemente wie Fenster, Fenstertüren, Rollladenkästen, Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, Fassadenprofile bzw. Vorhangfassaden erfolgt nach DIN EN ISO 10077-2 mit den Referenzgeometrien aus Anhang F des Beiblatts 2 ( Ψref,det) oder mit den tatsächlichen Produktgeometrien bzw. Produktdaten ( Ψref,det) [3], [4], [5].

Warum so viel Geld für die Berechnung ausgeben?

Viele Auftraggeber fragen sich, weshalb sie mehrere hundert oder tausend Euro in diese Berechnungen investieren sollen, wenn es doch viel einfacher und kostengünstiger ist, die pauschalen Zuschläge anzusetzen. Die Antwort ist einfach: Werden die Wärmebrücken pauschal berücksichtigt, fällt die Bewertung der Gebäudehülle generell schlechter aus als sie es tatsächlich ist.

Je besser der energetische Standard eines Gebäudes, umso nachteiliger wirken sich pauschal berechnete Wärmebrücken auf die Energiebilanz aus. Daher ist es nicht zu empfehlen, Wärmebrücken für ein wirtschaftliches KfW-Effizienzhaus mit pauschalen Zuschlägen zu berücksichtigen. Sogar ein Gebäudestandard nach EnEV erzielt mit einer detaillierten Wärmebrückenberechnung viel bessere energetische Ergebnisse.

Ein Neubau nach EnEV hat einen flächenbezogenen Transmissionswärmeverlust von etwa 0,20 W/(m²K). Berücksichtigt man die Wärmebrücken gemäß Beiblatt 2 der Kategorie B, so ist auf den mittleren U-Wert ein ΔUWB Wert von 0,03 hinzuzurechnen, was einem Zuschlag von etwa 15 % entspricht.

Wählt man die Kategorie A anstatt der Kategorie B, erhöhen sich die Wärmeverluste über die Gebäudehülle um 25%.

Plant man jedoch anstatt des Mindeststandards nach EnEV ein KfW-Effizienzhaus 55, 40 oder ein Passivhaus, bewirken die pauschalen Zuschläge von 0,05 W/(m²K) bzw. 0,03 W/(m²K) eine Verschlechterung um 30 % und mehr. Um diesen zusätzlichen verfahrensbedingten Transmissionswärmeverlust zu kompensieren, müssen entweder die Dämmdicken erhöht oder Dämmstoffe mit niedrigerer Wärmeleitfähigkeit verwendet werden, was in der Regel das Baubudget belastet. Da sich die gesetzlichen Anforderungen auch auf den Primärenergiebedarf beziehen, wird dann häufig zudem in teure und überdimensionierte Haustechnik investiert.

Ein Aufwand, der sich rechnet

Die pauschalen Zuschläge basieren auf Annahmen, die Toleranzen beinhalten, damit sie auf der sicheren Seite liegen. Berechnet man hingegen alle Wärmebrücken detailliert mit den Referenzprofilen aus dem Anhang F des Beiblatts 2, ergeben sich Zuschläge zwischen 0,00 und 0,02 W/(m²K).

Da die Dämmeigenschaften hochwertiger Bauprodukte in der Praxis eher besser als in dem Regelwerk sind, führt eine detaillierte Wärmebrückenberechnung mit exakten Produktgeometrien zu einer weiteren Reduktion der Zuschläge.

Favorisiert nun ein Energieberater ein solches Vorgehen, bekommt er häufig zu hören, eine detaillierte Wärmebrückenberechnung sei viel zu teuer. Doch ist dem tatsächlich so? Spart so eine Berechnung nicht auch Kosten ein? Entsteht tatsächlich ein erhöhter Aufwand? Um diese Fragestellungen zu beantworten lohnt es, sich eingehend mit einer Ausschreibungskalkulation anhand eines realen Gebäudes zu beschäftigen.

Vier Varianten und zwei Gebäudetypen

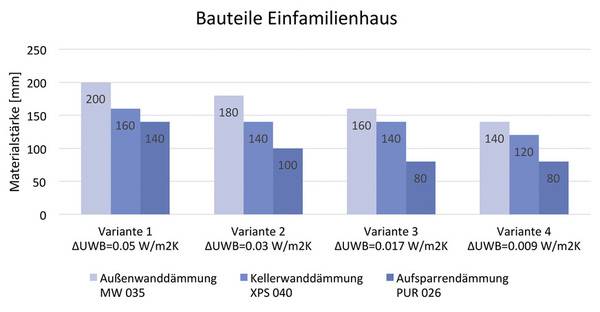

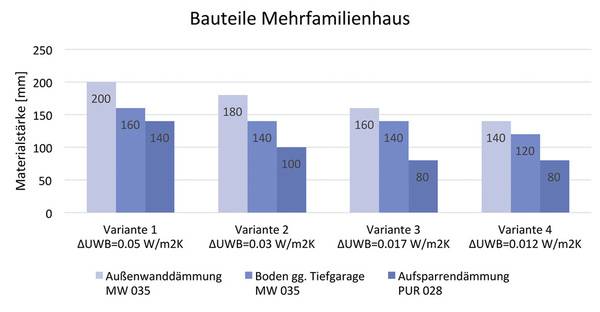

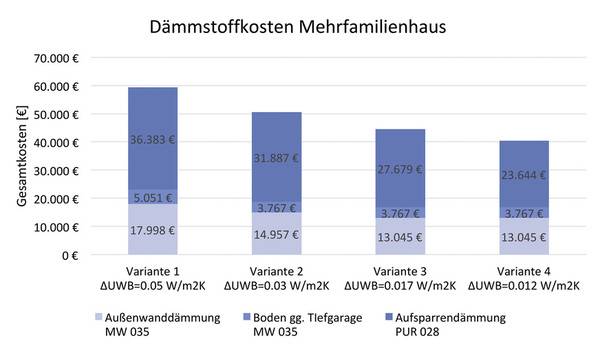

Anhand von zwei unterschiedlichen Gebäuden und vier verschiedenen Berechnungsmethoden von Wärmebrücken soll festgestellt werden, wie sich dies auf die Dämmdicke bei unterschiedlichen Bauteilen und der angepeilten Energieeffizienzklasse KfW 55 auswirkt.

Die Berechnung der Wärmebrücken basiert auf den Grundlagen in Abb. 1 und nach den folgenden vier Methoden:

- Variante 1: pauschal (Kategorie A);

- Variante 2: pauschal (Kategorie B);

- Variante 3: detailliert (Referenzprofile);

- Variante 4: detailliert mit tatsächlichen Produktwerten.

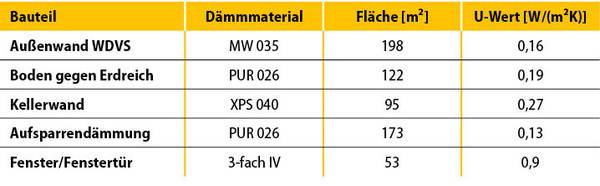

Die Hülle des ersten Gebäudes, ein Einfamilienhaus (Abb. 2) mit einer Nutzfläche von 223 m2 und beheiztem Keller, ist ganz unterschiedlich gemäß der Bauteilliste in Abb. 3 gedämmt.

Da die Berücksichtigung der vernachlässigbaren Wärmebrücken (z. B. Außenecken) bei der detaillierten Berechnung erlaubt ist und diese in der Regel negative Psi-Werte aufweisen, reduziert sich der ΔUWB-Wert entsprechend. Bezieht man sich bei der detaillierten Berechnung auf Ersatzmasken bzw. Referenzprofile des Beiblatts 2, verringert sich der UWB-Wert auf 0,017 W/(m2K).

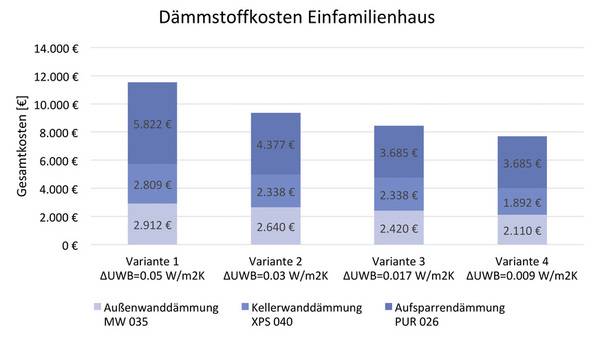

Dieser Zuschlag sinkt auf 0,009 W/(m2K), sobald man die Werte marktüblicher Produkte anstelle der Referenzprofile einsetzt. Die Auswirkungen auf die erforderlichen Dämmdicken von Außenwand, Kellerwand und Dach zeigt Abb. 4; die eingesparten Kosten sind dem Balkendiagramm in Abb. 5 zu entnehmen (Annahme: marktübliche Einheitspreise).

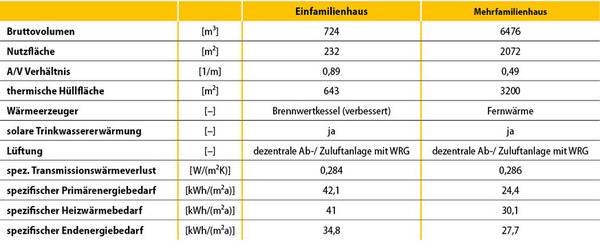

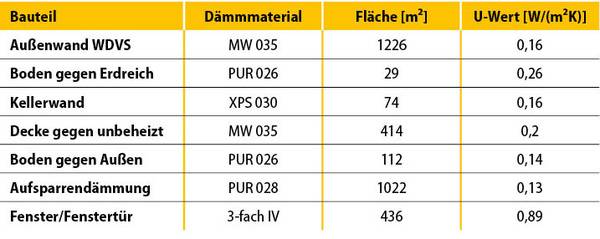

Das zweite Beispielgebäude ist ein fünfgeschossiges Mehrfamilienhaus mit 22 Wohneinheiten und unbeheizter Tiefgarage (Abb. 6). Die verwendeten Dämmstoffe, Flächen und U-Werte sind in der Bauteilliste in Abb. 7 zusammengefasst. Auch hier zeigt sich, dass eine detaillierte Wärmebrückenberechnung mit den Referenzprofilen und den tatsächlichen Produktgeometrien und -werten Ersparnisse bei den Dämmdicken und Materialkosten ermöglichen (Abb. 8, 9). Es stellt sich nun die Frage, weshalb die Psi-Werte bei den detaillierten Berechnungen mit tatsächlichen Produktdaten im Gegensatz zu den Referenzprofilen weiterhin geringer sind. Das soll das nachfolgende Beispiel veranschaulichen.

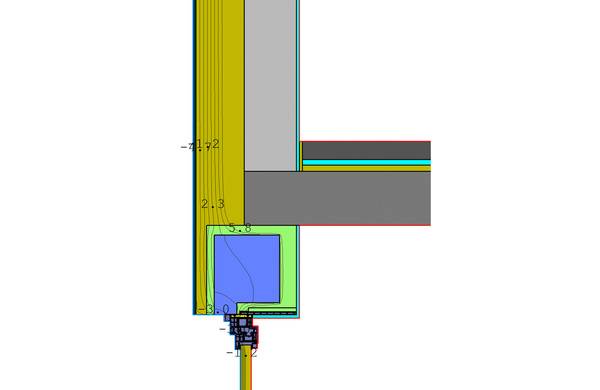

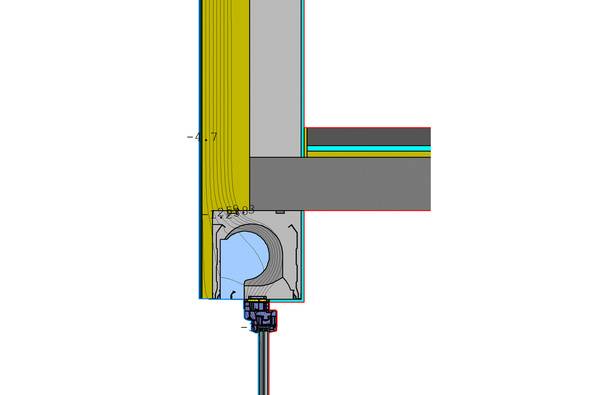

Die Einbausituation „Rollladenkasten mit Geschossdecke“ (Bild 253, Beiblatt 2) wird mit dem Referenzrollladenkasten 30/30 sowie mit dem Kunststofffensterprofil (Anhang F – Beiblatt 2) detailliert berechnet.

Der außenmaßbezogene Psi-Wert liegt in diesem Fall bei 0,19 W/mK. Dieser Anschluss wurde zudem mit tatsächlichen Produkten der Firmen Beck+Heun (Roka Neoline 300-300) und Weru (AFINO-one) erneut simuliert (Abb. 10, 11). Dabei konnte der Psi-Wert von 0,19 W/mK auf 0,06 W/mK reduziert werden.

Digitaler Wärmebrückenatlas vereinfacht die detaillierte Berechnung

Eine pauschale Berücksichtigung von Wärmebrücken basiert grundsätzlich auf einer bildlichen Übereinstimmung. Stimmen alle Dämmdicken der betroffenen Einbausituationen mit den Kategorien A oder B überein, kann der entsprechende Zuschlag eingesetzt werden. Dabei sind die den Referenzwert überschreitenden Wärmebrücken mit einem Korrekturwert (ΔΨ= Ψ - Ψref) zu versehen.

Mit dem digitalen Wärmebrückenatlas der technicsatelier GmbH kann eine detaillierte Wärmebrückenberechnung sogar schneller gelingen als der vereinfachte, bildliche Vergleich der einzelnen Wärmebrücken. Das digitale Werkzeug wurde entwickelt, um die energetischen Vorteile hochwertiger Bauprodukte hervorheben zu können. Somit können Planer eine detaillierte Wärmebrückenberechnung von gewünschten Einbausituationen mit einfachen Schritten, ohne externe Software und ohne vertieftes bauphysikalisches Wissen innerhalb von Sekunden durchführen.

Falls für die zu berechnende Einbausituation ein bestimmtes Bauprodukt wie Rollladenkasten, Fenster, Dachflächenfenster oder ein Kragplattenanschlusselement eingesetzt werden soll, kann dieser Baustein entweder aus den Referenzprofilen des Beiblatt 2 der DIN 4108 Anhang F oder aus den Bibliotheken der verfügbaren Hersteller ausgewählt werden. Der Einsatz der vereinfachten Ersatzmasken ist ebenfalls möglich.

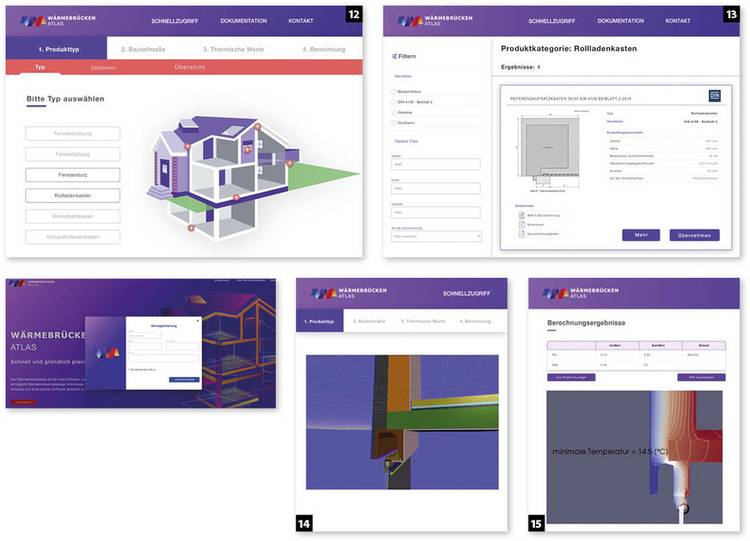

Der Wärmebrückenatlas umfasst alle Anschlussdetails des Beiblatts 2 der DIN 4108 und erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 10077-2:2018 (Radiosity-Methode). Er ist einfach zu bedienen und erfordert kein vertieftes bauphysikalisches Wissen. Sobald die Art der Wärmebrücke aus den 27 Kategorien ausgewählt wurde (Abb. 12), können die einzelne Bauteile beliebig angepasst werden.

Die externen Produkte wie Fenster und Rollladenkasten werden aus den Listen ausgewählt (Abb. 13). Sobald der Anschluss definiert ist, können die Dimensionen sowie thermische Eigenschaften einzelner Bauteile beliebig und einfach nach den architektonischen Angaben aktualisiert werden. (Abb. 14)

Ist der Anschluss fertig konfiguriert, lassen sich die detaillierten Berechnungen innerhalb von wenigen Sekunden erzeugen (Abb. 15); für das Ermitteln des individuellen Wärmebrückenzuschlags genügen wenige Klicks. Zuzüglich zu den Energieverlusten der Einbausituation können am selben Modell die minimalen Oberflächentemperaturen sowie die Einhaltung des Mindestwärmeschutzes dargestellt werden. Die Ergebnisse werden im Benutzerkonto gespeichert und sind für zukünftige Projekte abrufbar.

12–15 Die Bedienung des Wärmebrückenatlanten funktioniert quasi intuitiv und erfordert kein spezifisches bau-physikalisches Fachwissen. Die einzelnen Bauteile im Bereich der Wärmebrücken können beliebig angepasst werden, die externen Produkte wie Fenster oder Rollladenkästen sind in Listen angelegt. Die Berechnungsergebnisse lassen sich mit wenigen Klicks erzeugen.

Ins Detail zu gehen lohnt sich – für alle

Eine detaillierte Wärmebrückenberechnung auf Basis der tatsächlichen Produktgeometrien, beispielsweise von Fenstern, Rollladenkästen oder Dachflächenfenstern, ist mit den gängigen Softwareprogrammen nur mit erheblichem zeitlichen Aufwand und Fachwissen machbar.

Die gewünschte Einbausituation muss durch aufwändige Schritte erstellt und mit den gewünschten Produkten ergänzt werden. Ist der Anschluss schließlich mit den korrekten Randbedingungen wie Temperaturen und Wärmeübergangswiderständen vervollständigt, kann die Berechnung erfolgen. Bauphysikalisches Wissen ist dabei essentiell. Daher bevorzugen viele Planer anstatt der detaillierten Variante die sich bietenden Vereinfachungen oder Pauschalisierungen.

So wird die Chance vergeben, Dämmstoffdicken zu optimieren und somit selbst bei kleineren Gebäuden viel Geld einzusparen. Auch ist mit einer detaillierten Wärmebrückenberechnung in vielen Fällen eine höhere Effizienzklasse des Gebäudes erzielbar. Beide Aspekte fördern überdies das Ansinnen, ressourcenschonend und nachhaltig zu Bauen.

Der hier kurz vorgestellte Wärmebrückenatlas kombiniert mögliche Einsparungen mit besseren Gebäudestandards und bietet Bauproduktherstellern, Energieberatern, Architekten und Bauphysikern eine digitale, transparente und nutzerfreundliche Plattform, die zeitsparend und effizient für alle involvierten Parteien gewinnbringende Resultate hervorbringt.

Dieser Artikel von Atilla Akarcay ist zuerst erschienen in GEB Ausgabe 9 / 2020. Atilla Akarcay absolvierte sein Bauingenieurwesen Studium, mit dem Schwerpunkt Bauphysik, an der Universität Stuttgart. Nach seiner akademischen Ausbildung hat Atilla Akarcay als Head of Building Physics bei Bauprodukteherstellern gearbeitet und war mehrere Jahre als Referent mit den Schwerpunkten Energieeffizienz in Gebäuden, Wärmebrückenberechnung, Passivhausplanung und Passivhausprojektierung und sommerlicher Wärmeschutz tätig. Mit seiner langjährigen Erfahrung als Bauphysiker in Deutschland und in der Schweiz und seiner Vision, die Digitalisierung der Baubranche voranzutreiben, hat er den „Wärmebrückenatlas“ gemeinsam mit der technicsatelier GmbH entwickelt.

Literatur

- [1] DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06: Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden; Beiblatt 2: Wärmebrücken – Planungs- und Ausführungsbeispiele, mit CD-ROM

- [2] DIN V 18599-2 Energetische Bewertung von Gebäuden – Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung – Teil 2: Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen von Gebäudezonen

- [3] Prof. Dr. Ing. Martin H. Spitzner: Keine Lψcken bei den Brψcken. in: GEB 01- 2020

- [4] Johannes Volland: Ein gelungener Wurf? Das neue Beiblatt 2 zur DIN 4108, in: GEB 03-2018

- [5] Johannes Volland: Wie finde ich den richtigen ψ-Wert? GEB 05-2018

Dieser Artikel ist zuerst in Gebäude-Energieberater erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen Gebäude-Energieberater Newsletter.

Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik