Elektrowärmepumpe und Holzfeuerstätte: Eine effiziente Kombination?

Angesichts der aktuellen Anforderungen hinsichtlich Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien durch EnEV und EEWärmeG sowie hinsichtlich der ambitionierten Energie- und CO2-Einsparziele der Bundesregierung stellt sich zunehmend die Frage nach zukunftstauglichen Technologien zur Beheizung von Gebäuden.

Wärmepumpen sowie biomassegespeiste Wärmeerzeuger – z. B. Holzkessel – werden im derzeitigen Gebäudeenergiesparrecht sehr günstig bewertet. In einer von der Initiative Pro Schornstein (IPS) in Auftrag gegebenen Kurzstudie [„Einsatz von Wärmepumpen in Verbindung mit Holzfeuerstätten im Neubau von Wohngebäuden“, ITG Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden, 9/2017] hat das Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden (ITG) den Einsatz von Elektrowärmepumpen in Verbindung mit Holzfeuerstätten im Wohnungsneubau untersucht. Der folgende Textauszug aus der Studie beschäftigt sich mit den Vorteilen dieses regenerativen Duos.

Direkte und indirekte Wärme

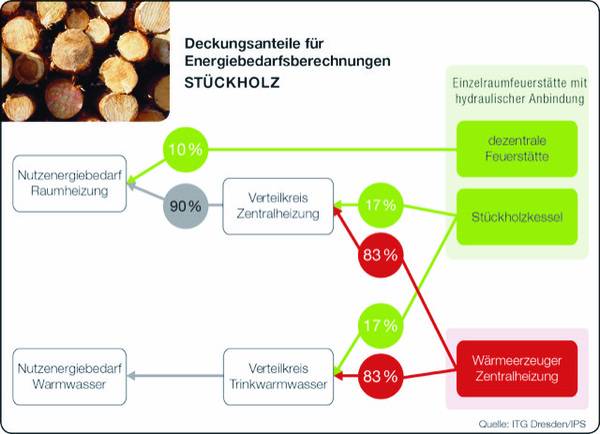

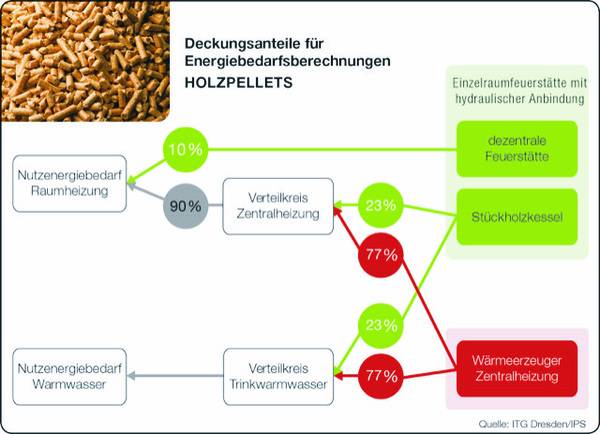

Sofern es die Berechnungssoftware zulässt, können die direkte und indirekte Wärmeabgabe einer realen hydraulisch angebundenen Feuerstätte durch ein jeweiliges anlagentechnisches System in der Energiebedarfsberechnung erfasst werden. Dem System, welches die direkte Wärmeabgabe abbildet (Kamin, eiserner Ofen o. ä.), ist der Deckungsanteil von 10 % gemäß Auslegung des Verordnungsgebers zuzuweisen. Dem System, welches die indirekte Wärmeabgabe abbildet (Holz-/Pelletkessel), ist der entsprechende „hydraulische Deckungsanteil“ zuzuweisen – er kann über die Aufteilung zwischen direkter und indirekter Wärmeabgabe der einzubauenden Feuerstätte berechnet werden. Die Bilder 1 und 2 (siehe nachfolgende Bildergalerie) stellen dies schematisch unter der Annahme mittlerer Aufteilungen bei marktüblichen Einzelfeuerstätten zur hydraulischen Anbindung dar. Auch diese Herangehensweise folgt der Sicht, dass der Nutzer bei zusätzlicher hydraulischer Anbindung der Feuerstätte so damit heizt, dass die direkte Wärmeabgabe in den Aufstellraum einen Deckungsanteil von mindestens 10 % erreicht.

EnEV- und KfW-Bewertung

In Bezug auf den Nachweis nach EnEV werden hier zwei primärenergetisch günstig bewertete Systeme kombiniert. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Holzfeuerstätten ohne hydraulische Anbindung, die ergänzend zu Zentralheizungen eingebaut werden, nur mit einem Deckungsanteil von 10 % im EnEV-Nachweis berücksichtigt werden dürfen. Diese 10 % dürften in aller Regel nicht spielentscheidend für die Nachweisführung sein, könnten im speziellen Einzelfall aber das „Zünglein an der Waage“ ausmachen. Für hydraulisch angebundene Feuerstätten ist die Nachweisführung derzeit nicht abschließend geklärt – als wenigstes darf auch hier der pauschale Deckungsanteil von 10 % angesetzt werden. […]

Wird eine Förderung als KfW-Effizienzhaus angestrebt, dürfen hydraulisch eingebundene biomassebeschickte Einzelöfen und automatisch beschickte Pellet-Primäröfen mit Tagesspeicher mit einem Deckungsanteil von 10 % berücksichtigt werden.

Komfort

Hinsichtlich des Wohnkomforts kann für zusätzliche Einzelraumfeuerstätten in zwei Richtungen argumentiert werden. Wird die Feuerstätte als Lustfeuer und zusätzliche Heizoption für lokal erhöhte Behaglichkeit betrachtet (höhere Raumtemperatur, Strahlungswärmeanteil), während die Raumwärme prinzipiell jederzeit auch von der automatisch betriebenen Zentralheizung zur Verfügung gestellt werden kann, dürfte sie von den allermeisten potenziellen Nutzern wohl als deutlicher Komfortgewinn wahrgenommen werden.

Sollte sich hingegen die Notwendigkeit des Betriebs der Feuerstätte ergeben – z. B. bei Ausfall der Zentralheizung –, könnte der damit einhergehende Mehraufwand des manuellen Heizens und ggf. das Wärmegefälle innerhalb des Gebäudes auch als Komforteinbuße empfunden werden. Jedoch erscheint es zumindest nicht naheliegend, dass die Entscheidung zum Einbau eines Kamins oder Ofens ohne Abwägung des damit einhergehenden manuellen Aufwands getroffen wird und die entsprechenden Kosten aufgewendet werden. Insofern dürften der manuelle Mehraufwand und ggf. Einbußen hinsichtlich der Temperaturverteilung in aller Regel bereitwillig in Kauf genommen werden.

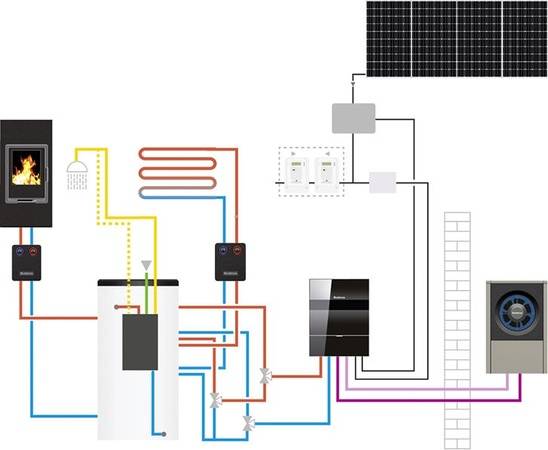

Parallele Wärmeerzeugung

Durch die Kombination aus Zentralheizung mit Wärmepumpe und Einzelraumfeuerstätte(n) ergibt sich eine Ausweichmöglichkeit auf einen anderen Wärmeerzeuger, sollte die Wärmepumpe oder ein anderer Bestandteil der Zentralheizung ausfallen. Die Heizlasten moderner Einfamilienhäuser üblicher Größen sind etwa im Bereich zwischen 5 und 10 kW zu vermuten.

Einzelraumfeuerstätten, wie die hier betrachteten Holzöfen, weisen üblicherweise Leistungen in diesem Bereich auf. Somit wäre also ein entsprechender Ofen hinsichtlich seiner Leistung ausreichend, um beispielsweise einen Defekt der Zentralheizung bis zu dessen Behebung zu überbrücken. Hierdurch in Kauf zu nehmende Komforteinbußen – wie etwa Notwendigkeit der manuellen Beheizung und ggf. ein Wärmegefälle innerhalb des Gebäudes – dürften, sofern überhaupt als solche aufgefasst, in aller Regel als das deutlich kleinere Übel im Vergleich zu einem „kalten Haus“ wahrgenommen werden.

Parallele Energieversorgung

Durch das Vorhalten zweier Wärmeerzeuger, welche zwei unterschiedliche Energieträger verwenden können, kann die Wärmeversorgung ebenfalls bei Versorgungsengpässen eines Energieträgers sichergestellt werden.

Insbesondere im Kontext einer z. T. stark befürworteten forcierten Elektrifizierung der Energieversorgungs- und -verbrauchsstruktur („All Electric Society“) – jedoch auch bei technologieoffener Weiterentwicklung der Energieversorgung und des Heizungsmarktes – ist zukünftig von einem signifikant höheren Stromverbrauch für den Gebäudebereich auszugehen. Mit dem zunehmenden Einsatz von Wärmepumpen als Wärmeerzeuger steigt auch die Abhängigkeit von einer durchgehend gewährleisteten Stromversorgung. Und zwar sowohl hinsichtlich der lieferbaren Strommenge (Energie) als auch hinsichtlich der zu deckenden Spitzenlasten (Leistung).

Gleichzeitig soll die Stromerzeugung künftig noch stärker aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden, welche überwiegend als volatile Energieträger zu betrachten sind. In so einem Versorgungs-Verbrauchs-Szenario stellt eine „kalte Dunkelflaute“ – also Einbrüche auf der Versorgungsseite („dunkel“ als Synonym für geringe Solarstrahlung, „Flaute“ als Synonym für niedrige Windgeschwindigkeiten) in einer Zeit hohen Bedarfs („kalt“ als Synonym für hohen Energiebedarf, beispielsweise zur Beheizung) – ein ernst zu nehmendes Risiko dar. Im Falle einer solchen kalten Dunkelflaute wäre aus Anwendersicht mit der Kombination aus Wärmepumpe und Holzofen auch bei Ausfall der Stromversorgung die Beheizung sichergestellt.

Ausweichmöglichkeit auf andere Energieträger

Durch die Ausweichmöglichkeit auf einen anderen Energieträger können Stromnetze und Stromerzeugung deutlich entlastet werden. Selbst eine technologieoffene Weiterentwicklung des Energie- und Wärmemarktes würde mit einem deutlich steigenden Strombedarf einhergehen und zumindest mittelfristig den Ausbau der Stromnetze zum verlustarmen Transport der geforderten Energiemengen über weite Strecken und zur Bereitstellung der benötigten Leistung erfordern. Bei einer weitestgehenden Elektrifizierung, welche ebenfalls Gegenstand der öffentlichen Diskussion ist, bestünde die Notwendigkeit des Netzausbaus umso mehr.

Bei einer weitgehenden Elektrifizierung des Wärmemarktes kann von einer Erhöhung der elektrischen Spitzenlast für Gebäude von derzeit ca. 35 auf etwa 60 GW für eine zweiwöchige kalte Dunkelflaute ausgegangen werden. Da in dieser Zeit gleichzeitig die Versorgung aus erneuerbaren Energien stark einbricht, müsste die Fehlleistung wesentlich durch konventionelle Kraftwerke kompensiert werden – zusätzlich zu den regulär aus erneuerbaren Quellen versorgten Erzeugungsanlagen müssten also sehr große Kapazitäten an konventionellen Kraftwerken vorgehalten werden.

Durch die hier betrachtete Kombination aus Zentralheizung mit elektrischer Wärmepumpe und Holzfeuerstätte könnte die für den Bereich der Gebäudebeheizung notwendige Spitzenlast in einer kalten Dunkelflaute drastisch gesenkt werden. Während für die Trinkwassererwärmung in so einer Konstellation noch Strom benötigt würde, könnte die wesentlich gewichtigere Raumheizung zumindest über eine gewisse Zeit nahezu vollständig über einen anderen Energieträger versorgt werden. Neben der Stromerzeugung können auch die Stromnetze, solange sie noch nicht entsprechend ausgebaut sind oder auch in unerwarteten Spitzenlastzeiten, deutlich entlastet werden, wenn auf der Nachfrageseite – d. h. beim Wärmekunden – Flexibilität hinsichtlich des Abnahmeverhaltens besteht.

Energiekosten

Im Kontext eines zukünftig stärker elektrifizierten Wärmemarktes, intelligenter Stromnetze, zunehmender Vernetzung und damit auch potenziell stärker schwankender Strompreise kann durch Vorhaltung eines zweiten Wärmeerzeugers mit alternativem Energieträger in Hochpreisphasen des primären Energieträgers (Strom) auf den alternativen Energieträger ausgewichen werden. Doch auch heute schon können sich durch das Vorhalten eines Holzofens zusätzlich zur Zentralheizung mit Wärmepumpe Energiekostenvorteile ergeben.

Abhängigkeiten des Wärmepreises

Die Wirtschaftlichkeit der hier betrachteten Kombination aus Wärmepumpe und Holzfeuerstätte hängt wesentlich von den konkreten Randbedingungen ab – insbesondere:

- Investitionskosten

- Energiepreise für Holz und Strom sowie

- Effizienz von Holzfeuerstätte und Wärmepumpe.

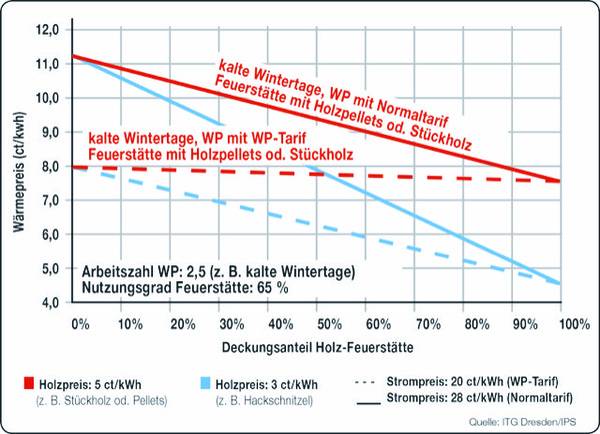

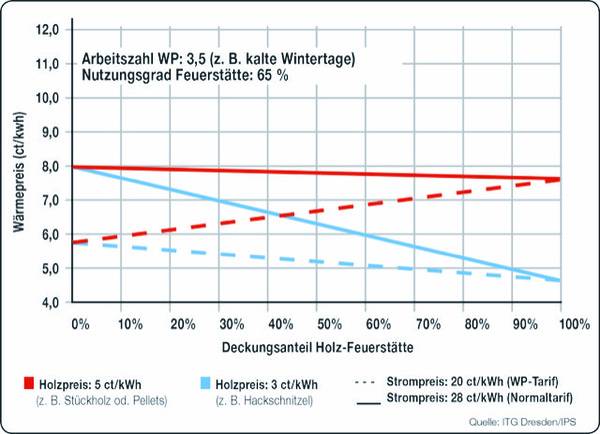

- Die Bilder 4 und 5 verdeutlichen die Abhängigkeiten des Wärmepreises beispielhaft. In den Abbildungen werden folgende Randbedingungen angenommen bzw. variiert:

- Variation Arbeitszahl Wärmepumpe: 2,5 bis 3,5

- Nutzungsgrad Holzfeuerstätte: 65 %

- Variation Holzpreis: 3 ct/kWh bis 5 ct/kWh

- Variation Strompreis: 20 ct/kWh (WP-Tarif) bis 28 ct/kWh (Normaltarif)

Günstigen Wärmepreis erreichen

Anhand der Darstellungen werden die grundsätzlichen Zusammenhänge deutlich – ein günstigerer Gesamtwärmepreis durch anteilige Holznutzung ergibt sich unter folgenden Tendenzen:

- Geringe Arbeitszahl der Wärmepumpe: Geringere Arbeitszahlen ergeben sich vor allem bei ungünstigen Betriebsbedingungen – bezogen auf den zeitlichen Verlauf für eine festgelegte Anlagenkonstellation sind dies vor allem kalte bis sehr kalte Wintertage, also wenn sich die Außenlufttemperatur im negativen Bereich bewegt. Je geringer die Arbeitszahl einer Wärmepumpe wird, desto mehr Antriebsenergie – und damit Energiekosten – müssen für die Wärmeerzeugung aufgewendet werden. Somit kann sich die Wärme aus der Holzfeuerstätte besonders an kalten bis sehr kalten Wintertagen begünstigend auf den Gesamtwärmepreis auswirken.

- Geringer Holzpreis: Je geringer die spezifischen Energiekosten für den Brennstoff Holz ausfallen, desto geringer werden auch die anteiligen Wärmekosten des Teilsystems Holzfeuerstätte.

- Hoher Strompreis: Analog zur verringerten Arbeitszahl sorgt ein erhöhter Strompreis für höhere Energiekosten pro Wärmemenge bei dem Teilsystem Wärmepumpe. Hierdurch wird die Wärme des Teilsystems Holzfeuerstätte in Relation günstiger.

Es ist zu berücksichtigen, dass diese drei Einflüsse überlagert auftreten und sich damit je nach Richtung gegenseitig verstärken oder auch abschwächen/kompensieren können.

Berechnungsbeispiel

Der zusätzliche Betrieb eines Holzofens – zur Substitution von Wärmepumpen-Wärme an vorwiegend kalten Tagen – führt i. d. R. zu einer Verringerung der Energiekosten (Bild 4, Bildergalerie oben). Die Höhe der möglichen Einsparung kann im Einzelfall sehr unterschiedlich ausfallen; sie hängt im Wesentlichen ab von

- der Arbeitszahl der Wärmepumpe,

- den Kosten der eingesetzten Kilowattstunde Strom bzw. Holz und

- dem Deckungsanteil des Holzofens

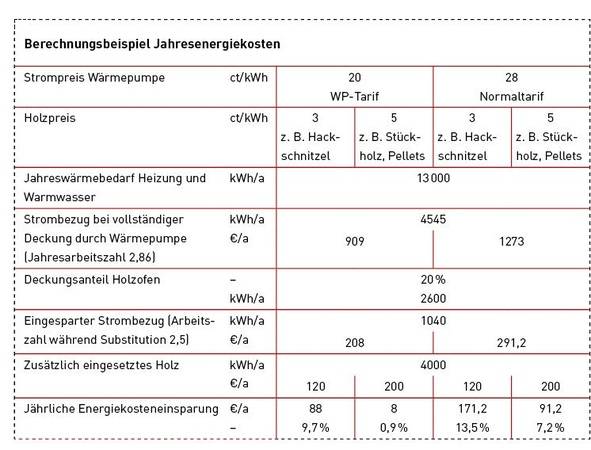

Für das nachfolgende Berechnungsbeispiel wird von einem typischen Einfamilienhaus im Neubau mit ca. 150 m² Wohnfläche und einem Wärmeverbrauch von etwa 13.000 kWh/a für Heizung und Warmwasser ausgegangen. Bild 6 zeigt beispielhaft, wie sich der Einsatz eines Holzofens auf die Energiekosten auswirkt, wenn

- dieser im Jahresverlauf 20 % des gesamten Wärmeverbrauchs bereitstellt und

- vorwiegend in der kalten Zeit betrieben wird und Wärme in dieser andernfalls mit einer Arbeitszahl von 2,5 durch eine Wärmepumpe bereitgestellt würde.

Im Berechnungsbeispiel werden Strom- und Holzpreis zur Veranschaulichung variiert:

- Strombezug zu einem günstigen Tarif für Wärmepumpen, beispielhaft mit 20 ct/kWh, oder zum Normaltarif für Haushaltsstrom, beispielhaft mit 28 ct/kWh

- Holzpreis für Hackschnitzel oder anderweitig preisgünstiges Holz, beispielhaft mit 3 ct/kWh, oder für Stückholz sowie Pellets unter üblichen Konditionen, beispielhaft mit 5 ct/kWh

Das Berechnungsbeispiel bestätigt die zuvor dargestellten Einflüsse. Mit den hier unterstellten Randbedingungen zeigt sich der Einsatz eines Holzofens bei einem günstigen Stromtarif für Wärmepumpen und bei Einsatz von Stückholz oder Pellets nahezu energiekostenneutral. Können hingegen Hackschnitzel oder anderweitig preisgünstigeres Holz verfeuert werden und verdrängen hierbei Antriebsstrom für Wärmepumpen, welcher zum Normaltarif bezogen werden müsste, bewirkt der Einsatz des Holzofens eine Energiekosteneinsparung von etwas mehr als 13 %. Bei Strombezug zum Normaltarif und Einsatz von Stückholz oder Pellets ergibt sich für die beispielhafte Betrachtung eine Verringerung der Energiekosten um ca. 7 %. Bei höheren Deckungsanteilen des Holzofens – z. B. in langen Wintern/Übergangsperioden – können sich höhere Einsparungen ergeben.

Das pdf-Dokument ist downloadbar unter

Mehr neue Wärmepumpen finden Sie in unserer Marktübersicht:

Dieser Artikel ist zuerst in SBZ erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen SBZ Newsletter.

Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik