Wie funktioniert eigentlich eine Gefährdungsanalyse im Trinkwasser?

Wird bei einer Legionellenprüfung der technische Maßnahmenwert von 100 KBE Legionellen (KBE = koloniebildende Einheiten) in 100 ml Trinkwasserprobe überschritten, so hat der Unternehmer oder sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage gemäß der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) eine Gefährdungsanalyse für die mit Legionellen kontaminierte Trinkwasserinstallation zu erstellen.

In diesem Beitrag wird der Ablauf einer solchen Gefährdungsanalyse auf Basis der Empfehlung des Umweltbundesamtes (UBA) aus Dezember 2012 dargestellt. Diese Vorgehensweise ist ebenfalls in der TrinkwV verankert. Dort heißt es: „Bei der Durchführung von Maßnahmen nach Satz 1, Nummer 2 und 3 haben der Unternehmer und der sonstige Inhaber die Empfehlungen des Umweltbundesamtes zu beachten.“

Bei einer Überschreitung des technischen Maßnahmenwertes für Legionellen hat der Unternehmer oder sonstige Inhaber, kurz auch Ubi genannt, einer Wasserversorgungsanlage eine Gefährdungsanalyse anzustoßen. Er führt die Gefährdungsanalyse durch oder lässt sie durchführen. Über das Ergebnis und sich daraus eventuell ergebende Einschränkungen der Verwendung des Trinkwassers hat der Ubi der Wasserversorgungsanlage die betroffenen Verbraucher unverzüglich zu informieren.

Was gehört zur Gefährdungsanalyse?

Die Durchführung und der Ablauf einer Gefährdungsanalyse sind in der UBA-Empfehlung beschrieben. Die nachfolgend beschriebene Reihenfolge kann im Einzelfall abweichen.

Wichtig: Voraussetzung für eine Gefährdungsanalyse ist die umfassend und chronologisch dokumentierte Ortsbesichtigung der gesamten Anlage! Die Ortsbesichtigung hat unter technischen und hygienischen Aspekten zu erfolgen. Folgende fünf Punkte sind im Rahmen der Gefährdungsanalyse abzuarbeiten.

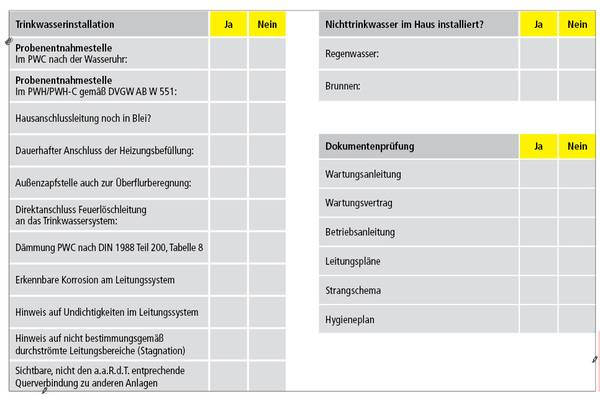

Dokumentenprüfung

Hierzu gehören Unterlagen zur Planung, Ausführung der Trinkwasserinstallation (Installationspläne), Betriebsbücher, Wartungsprotokolle, Unterlagen zum Brandschutz etc. Dies geht im Allgemeinen sehr schnell, da die Unterlagen in der Praxis eher selten vorliegen. Aufzeichnungen über bereits vorliegende Ergebnisse von hygienisch-mikrobiologischen Untersuchungen stehen hingegen meist zur Verfügung. Diese müssen mit ausgewertet und in die Gesamtbetrachtung eingebunden werden.

Überprüfung der Einhaltung der a.a.R.d.T

Dazu muss die bestimmungsgemäße Nutzung der Trinkwasserinstallation im Gebäude unter Berücksichtigung der Unterlagen, Aufbau etc. dokumentiert werden. Wenn die notwendigen Unterlagen nicht vorliegen, sind diese auf jeden Fall später noch zu erstellen. Für den Jetztfall sind die notwendigen Informationen durch Befragungen und Inaugenscheinnahme der Anlage zu besorgen. Dabei ist die Installation auch auf die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) hin zu überprüfen.

Überprüfung wichtiger Betriebsparameter

Hierbei geht es insbesondere um die Temperatur an endständigen Entnahmestellen, im gesamten Zirkulationssystem und in der Warmwasserbereitung. Die Vorgaben sind in der DIN 1988 sowie dem DVGW-Arbeitsblatt W 551 beschrieben.

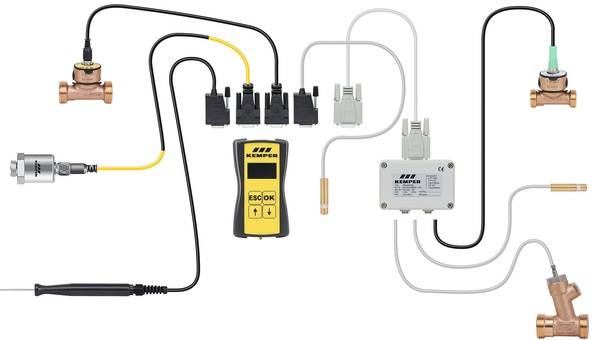

Des Weiteren können das Wissen um den Volumenstrom und die Fließgeschwindigkeit in Zirkulationsleitungen sehr hilfreich sein. Entsprechende Messtechnik wird beispielsweise von Kemper angeboten.

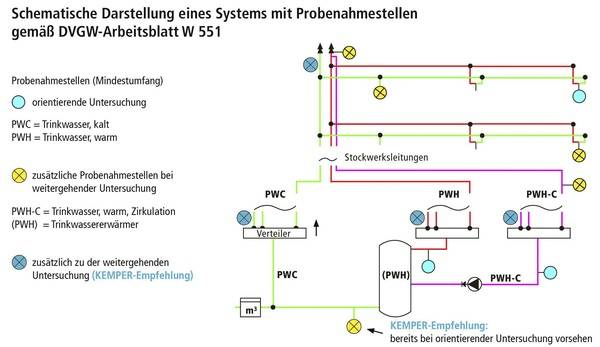

Veranlassung der Durchführung einer weitergehenden Untersuchung gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 551

Diese Untersuchung ist zwingend erforderlich zur Eingrenzung der tatsächlichen Kontaminationsquelle. Hier werden auch Proben an stagnierenden Strecken wie beispielsweise an Sammelsicherungen oder Membranausdehnungsgefäßen genommen. Es wird empfohlen, die für die weitergehende Untersuchung vorgesehene zusätzliche Beprobung im PWC (Trinkwasser kalt) grundsätzlich bereits bei der orientierenden Untersuchung vorzunehmen. So kann eine Kontamination aus dieser Richtung frühzeitig identifiziert werden.

Die Tabellen 1a und 1b des DVGW-Arbeitsblatts W 551 enthalten sowohl Vorgaben zu den erforderlichen Schritten einschließlich Untersuchungen als auch Fristen für deren Umsetzung.

Gesamtbewertung, Zusammenführung der Ergebnisse und Befunde sowie Ableitung von Maßnahmen (Gefährdungsanalyse)

Die Gesamtbewertung erfolgt über die Einzelanalyse der verschiedenen Auffälligkeiten. Diese Auffälligkeiten können zukünftig mit einer Risikomatrix bewertet werden. Dabei werden einerseits Risikopotenzial für die menschliche Gesundheit, andererseits die Auswirkung des Mangels auf die Trinkwasserqualität bewertet. Hier noch einmal die Begriffsbestimmung aus der TrinkwV:

Im Sinne der TrinkwV ist „Gefährdungsanalyse“ die systematische Ermittlung von Gefährdungen der menschlichen Gesundheit sowie von Ereignissen oder Situationen, die zum Auftreten einer Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch eine Wasserversorgungsanlage führen können unter Berücksichtigung:

- der Beschreibung der Wasserversorgungsanlage,

- von Beobachtungen bei der Ortsbesichtigung,

- von festgestellten Abweichungen von den allgemein anerkannten Regeln der Technik,

- von sonstigen Erkenntnissen über die Wasserbeschaffenheit, die Wasserversorgungsanlage und deren Nutzung sowie

- von Laborbefunden und deren örtlicher Zuordnung.

Was muss in die Dokumentation?

Die Ergebnisse der Gefährdungsanalyse sind in Gutachtenform mit ausreichender Dokumentation der Ortsbesichtigung zu erstellen. Dabei sind mindestens die im DVGW-Arbeitsblatt W 551 zugrunde gelegten technischen Regeln sowie die dazugehörigen Kommentare abzuarbeiten und darzustellen. Diese sind im Wesentlichen:

- DVGW-Arbeitsblätter W 551, W 553, W 556 und W 557,

- VDI 6023, VDI 3810 Blatt 1 und 2,

- die Normen der Reihen DIN 1988 und DIN EN 806 sowie die Norm DIN EN 1717.

Endständige Entnahmestellen?

Dem Wortlaut kann bereits entnommen werden, worum es geht. Endständig meint also Entnahmestellen, die am Ende eines Strömungsverlaufs „stehen“. Dies kann jene letzte Zapfstelle am Ende eines Strangs in horizontaler oder vertikaler Ausdehnung sein.

Wer darf eine Gefährdungsanalyse durchführen?

Die Durchführenden einer Gefährdungsanalyse dürfen qualifizierte Mitarbeiter aus den Bereichen Sanitärtechnik und Trinkwasserhygiene sein. Folgende Unternehmen kommen in Betracht:

- gemäß DIN EN ISO 170208 akkreditierte technische Inspektionsstellen für Trinkwasserhygiene

- nach Trinkwasserverordnung akkreditierte und nach § 15 Absatz 4 TrinkwV 2001 zugelassene Untersuchungsstellen (Labore)

- Planungs- und Ingenieurbüros (Planer)

- Handwerksbetriebe des Installationshandwerks (VertragsInstallationsunternehmen nach AVBWasserV9).

Die Qualifikation ist als ausreichend anzusehen, wenn der Gefährdungsanalyst ein einschlägiges Studium nachweisen kann oder über eine entsprechende Berufsausbildung verfügt. Des Weiteren muss er durch fortlaufende spezielle berufsbegleitende Fortbildungen ein tiefes Wissen im Bereich der Trinkwasserhygiene erkennen lassen.

Geeignete Fortbildungen sind zum Beispiel Fortbildung nach VDI 6023 (Zertifikat Kategorie A), Fachkunde Trinkwasserhygiene des Fachverbandes Sanitär Heizung Klima, DVGW-Fortbildungen zur Trinkwasserhygiene, spezielle Schulungen rund um die Gefährdungsanalyse etc.

Die relevanten technischen Regelwerke und zugehörigen Kommentierungen müssen dem Gefährdungsanalysten in jeweils aktueller Form vorliegen.

Wer kann die Analyse machen?

Nur diejenigen, die bei „Wer darf?“ aufgeführt sind und denen die vorliegenden Regelwerke und Kommentierungen auch tatsächlich umfänglich bekannt sind, können eine Gefährdungsanalyse durchführen. Die Analyse muss unabhängig von persönlichen Interessen und unbefangen erfolgen.

Die Vermutung einer Befangenheit ist dann anzustellen, wenn der Gefährdungsanalyst an der Planung, dem Bau oder Betrieb der Trinkwasserinstallation selbst beteiligt war oder ist.

Andere Voraussetzungen

Es sind keine anderen Voraussetzungen als in der UBA-Empfehlung beschrieben zu erfüllen. Einzig eine kontinuierliche Weiterbildung zum Thema Trinkwasserhygiene muss sein. Grundsätzlich gilt:

Wer als Gefährdungsanalyst genug Fachwissen hat, um eine Prüfung bei den verschiedensten Gremien, Verbänden und Vereinen zu bestehen, der hat natürlich auch genug Fachwissen, um eine Gefährdungsanalyse durchzuführen.

Fazit

Die Gefährdungsanalyse gemäß TrinkwV und UBA-Empfehlung ist durchaus zu bewältigen. Voraussetzung ist eine gute Aus- und Weiterbildung in der Trinkwasserhygiene und den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Des Weiteren sind Kenntnisse zu den aktuellen Änderungen der Trinkwasserverordnung zwingend erforderlich.

Dieser Beitrag ist zuerst erschienen in: SBZ Monteur 04-2019.

Dieser Artikel ist zuerst in SBZ Monteur erschienen. Um ein kostenloses Probeheft zu bestellen, klicken Sie hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik