Jenseits der Norm? Sockelabdichtung auf nicht-massivem Untergrund

Sowohl die Norm als auch Richtlinien setzen für die Abdichtung von Sockelzonen massive Untergründe voraus. Doch in der Realität finden sich an der Sockelzone zunehmend weiche Untergründe aus Dämmstoff- oder Holzwerkstoffplatten. Eine Studie hat sich mit der Frage beschäftigt: Wie geeignet und dauerhaft ist die herkömmliche Sockelabdichtung auf nicht-massiven Untergründen?

Mit zunehmenden Anforderungen an den energetischen Gebäudestandard finden sich an der Sockelzone zunehmend weiche Untergründe aus Dämmstoff- oder Holzwerkstoffplatten. Doch lassen nicht-massive Untergründe sich mit der herkömmlichen Sockelabdichtung vereinbaren? Eine Forschungsarbeit des AIBau hat sich mit dieser Frage beschäftigt, um Ausführungshinweise für eine Bauweise von Abdichtungen zu geben, die in der Norm bislang noch nicht beschrieben ist.

Abdichtung Sockelbereich im Mauerwerk

Im Mauerwerksbau werden im Sockelbereich regelmäßig Abdichtungen auf massiven Untergründen aus Mauerwerk oder Beton verarbeitet. Im Holzbau (z.B. Fertighäuser in Holztafelbauweise) sind hingegen plattenförmige Holzwerkstoffe in den Sockelbereichen als Untergrund für die Abdichtung üblich. Aber auch bei Gebäuden in massiver Bauweise werden in der Sockelzone mittlerweile häufig Abdichtungen nicht hinter Perimeterdämmplatten, sondern auf deren Außenseiten geführt.

In der Norm für Bauwerksabdichtungen [1] und den Richtlinien für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen [2] bzw. flexiblen Dichtungsschlämmen [3] sind die Anforderungen an den Untergrund und die Verarbeitung der Stoffe geregelt. Es werden aber mit nur wenigen Ausnahmen – z.B. an Deckenstirnflächen einbetonierte extrudierte Polystyrolhartschaumplatten – massive Untergründe wie Beton oder Mauerwerk berücksichtigt. Die Eignungsprüfungen der Abdichtungsstoffe werden auf festen Baustoffen wie Beton oder Mauerwerk vorgenommen, nicht aber auf Dämmstoff- oder Holzwerkstoffuntergründen.

Die hier vorgestellte Forschungsarbeit [4] beschäftigt sich mit der Dauerhaftigkeit der Sockelabdichtung auf nicht-massiven Untergründen. Es geht dabei um die Frage, ob die Abdichtungen für solche Zwecke geeignet sind, und es werden Hinweise gegeben, wie sich diese in den Normen noch nicht beschriebene Bauweise in der Praxis zuverlässig anwenden lässt.

Studie: Umfrage unter Sachverständigen und Herstellern

Die Untersuchung beruht auf Umfragen unter Bausachverständigen für Schäden an Gebäuden, für Holzbau sowie unter Abdichtungsherstellern. Von den befragten 1169 Sachverständigen und Herstellern haben 132 Personen geantwortet. 22 Sachverständige berichteten von schadenfreien Abdichtungen auf Holz- oder Dämmstoffuntergründen an 97 Gebäuden (Abb. 1).

21 Teilnehmer verwiesen auf negative Erfahrungen bei 94 Gebäuden mit Abdichtungen auf nicht-massiven Untergründen. Somit sind etwa gleich vielen Umfrageteilnehmern schadenfreie wie auch schadhaft gewordene Abdichtungen auf nicht-massiven Sockeluntergründen bekannt. Zu einigen Fällen (sowohl Schadensfälle als auch Positivbeispiele) wurden umfangreiche Informationen über Schadensverlauf, Untersuchungen und Instandsetzungsempfehlungen bzw. ‑maßnahmen in Bezug auf die Sockelabdichtung übermittelt.

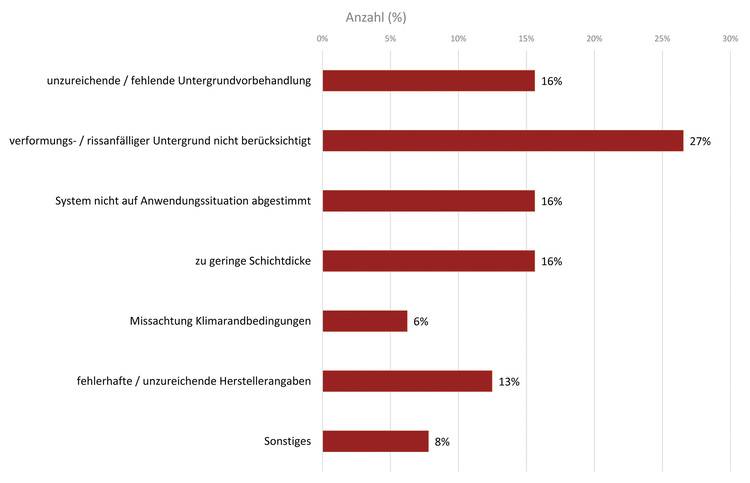

Die Schadensursachen sind in dem Balkendiagramm in Abb. 2 aufgeschlüsselt. Die Schadensfolgen sind jeweils gleichartig: Putzabplatzungen im Sockelbereich, Durchfeuchtungen des Wandquerschnitts, Schimmelpilzbildungen sowie Feuchtigkeitsschäden an den Innenseiten von Außenwänden. Zu den einzelnen Ursachengruppen werden in der Forschungsarbeit [4] typische Schadensbeispiele beschrieben.

Hersteller wissen offenbar, wann ihr jeweiliges Produkt im Bereich Sockelabdichtung gut anwendbar sowie dauerhaft ist und wo die Anwendungsgrenzen liegen. Allerdings teilen nur einige dies in umfangreicheren und über den üblichen Inhalt von technischen Merkblättern hinausgehenden Verarbeitungsanleitungen mit.

Empfehlungen: Sockelabdichtung auf nicht-massivem Untergrund

Bei Abdichtungen an nicht-massiven Sockeln sind grundsätzlich folgende Aspekte aufeinander abzustimmen:

- über die Nutzungszeit zu erwartende Einwirkung von Wasser auf den Sockel, gegebenenfalls getrennt nach den erdberührten Bereichen und denen oberhalb des Geländes;

- nach Verarbeitung der Abdichtung zu erwartende Rissbildung des Untergrunds und Rissüberbrückungsfähigkeit der Abdichtungsbauart;

- Feuchteempfindlichkeit des Untergrunds hinsichtlich Dauerhaftigkeit gegenüber mikrobiologischen Einwirkungen bzw. Frost-Tau-Wechsel bei Feuchtigkeit.

Die Anschlüsse der Sockelabdichtung an unteren (an z.B. Bodenplatten), oberen (an z.B. Fassaden oder Fenster-/Türblendrahmen) und seitlichen Rändern (an z.B. Fenster-/Türblendrahmen) sind auf die Wassereinwirkung sowie die Feuchteempfindlichkeit der Anschlussbauteile abzustimmen.

Abdichtung: Reduzierung der Wassereinwirkung

Um stauendes Wasser im Sockelbereich durch z.B. Geländeüberflutungen zu vermeiden, soll das Gefälle des Geländes vom Gebäude wegführen. Insbesondere Haus- oder Terrasseneingänge sollen höher als das umgebende Gelände liegen, damit gestautes Wasser von der Geländeoberfläche nicht an das Gebäude gelangen kann.

Nach den Grundsätzen der DIN 18533-1 Abschnitt 8 lassen sich bei Hanglage mit Neigung des Geländes zum Gebäude unnötige Wassereinwirkungen vermeiden, wenn in einem gewissen Abstand vor dem Gebäude ausreichend leistungsfähige Mulden, Rinnen oder entwässerte Kiesstreifen angeordnet werden, die das Oberflächenwasser ableiten oder zumindest vom Gebäude fernhalten.

Dazu ist allerdings anzumerken, dass Kiesstreifen die Wirkung von Wasser auf die Abdichtung unterhalb der Geländeoberkante erhöhen, was bei Belägen oder vergleichbaren wasserableitenden Deckschichten in der Sockelzone, die vom Gebäude weg geneigt sind, nicht der Fall ist. Eingänge sollen grundsätzlich höher als das umliegende Gelände liegen, Höhenunterschiede können durch Stufen oder Rampen ausgeglichen werden.

Nicht-massive Untergründe: Abdichtung abstimmen

Nicht-massive Untergründe sollten entweder für den Sockel selbst ausreichend fest und lagestabil oder ausreichend fest mit einem massiven Untergrund verbunden sein. Welches Abdichtungssystem man für den Sockel wählt, hängt davon ab, wie feuchteempfindlich der Untergrund ist. Während Dämmstoffe wie EPS- oder XPS-Hartschäume als feuchteunempfindlich eingestuft werden können, sind Holz und Holzwerkstoffe bis auf wenige Ausnahmen feuchteempfindlich und können bei länger anhaltender Feuchtigkeit oberhalb des Fasersättigungsbereiches durch Fäulnis zerfallen. Porenbetonmauerwerk ist im feuchten Zustand frostempfindlich und deswegen den feuchteempfindlichen Untergründen zuzuordnen (Abb. 3).

Wassereinwirkung, Rissanfälligkeit, Verträglichkeit der Stoffe

Bei der Auswahl der Sockelabdichtung sind nicht nur die Eigenschaften des nicht-massiven Untergrunds (Rissbildung und -erweiterung) und die Einwirkung von Wasser von außen zu berücksichtigen, sondern auch die Abdichtungsanschlüsse an die umfassenden Bauteile sowie die Durchdringungen.

Die Stoffe der Abdichtung sind auf die zu erwartenden Rissaufweitungen des Untergrunds abzustimmen. Da Holzwerkstoffe und Massivhölzer schwinden oder quellen können, sind diese Untergründe in Analogie zur DIN 18533‑1 der Rissklasse R4-E zuzuordnen, dem rissanfälligsten Untergrund.

Für die Sockelabdichtung nicht-massiver Untergründe im Sockelbereich sind grundsätzlich geeignet:

- bahnenförmige Abdichtungen (Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen); sie sind geeignet bei: drückendem Wasser aus Stau- , Grund- oder Hochwasserbeanspruchung, Rissbreitenänderungen im Untergrund 5 mm (Abb. 4);

- Abdichtungen mit Flüssigkunststoffen (FLK); geeignet bei: Bodenfeuchte und (nicht drückendem) Sickerwasser, Rissbreitenänderungen im Untergrund 1 mm;

- Abdichtungen mit flüssig zu verarbeitenden Bitumendickbeschichtungen (PMBC); geeignet bei: Bodenfeuchte und nicht drückendem Wasser, Rissbreitenänderungen im Untergrund 1 mm.

Hingegen sind mineralische Dichtungsschlämmen als Abdichtung für den Sockel bei nicht-massiven Untergründen ungeeignet, da sie Risse nur unzureichend überbrücken können. (Abb. 5).

Bei der Auswahl der Abdichtung für den Sockel ist zu klären, ob diese auf den Untergründen materialverträglich verarbeitet werden können. Zudem muss gewährleistet sein, dass die Untergründe keine Schäden an der Schicht der Abdichtung z.B. durch Fugenrandbewegungen verursachen und die Abdichtungsstoffe den mechanischen Einwirkungen standhalten können.

Werden die An- und Abschlüsse der Abdichtungen in der Sockelzone durch Spritz- oder Stauwasser beansprucht, sind diese jeweils so an Bauteile anzuschließen, dass sie nicht hinterlaufen werden können.

Im Bereich bis zu 5cm über Oberkante des angrenzenden Geländes sollen an Sockeln keine feuchteempfindlichen Untergründe z.B. aus Holz verwendet werden. In der darüber liegenden Sockelzone ist dies hingegen weniger riskant, da es hier deutlich unwahrscheinlicher ist, dass sich z.B. durch bauphysikalische Vorgänge Feuchtigkeit innerhalb der Hölzer bzw. Holzwerkstoffe bildet.

Bei flächigen, diffusionsdichten Abdichtungen auf der Außenseite von Holzkonstruktionen ist mit Feuchtigkeitsanreicherungen hinter der Abdichtung zu rechnen. Die streifenförmige Sockelabdichtung sollte auf feuchteempfindlichen Holzuntergründen auf ca. 15cm in der Höhe begrenzt werden.

Das Problem lässt sich geschickt umgehen, wenn man die Bodenplatte gegenüber der Geländekante höher anordnet. Oder man entscheidet sich, für die unteren Bereiche von Außenbauteilen feuchteunempfindliche Baustoffe zu wählen.

Oberer Rand der Abdichtung

Der Sockel wird in der Abdichtungsnorm als Streifen zwischen 30cm oberhalb und bis 20cm unterhalb der Geländeoberfläche definiert. Dieser ist gegen Spritzwasser und gebenenfalls Hochwasser sowie die Wassereinwirkung aus dem Boden zu schützen. Abdichtungen sollen planmäßig 30cm und im fertigen Zustand, nach Herstellung der Außenanlagen, 15 cm über Geländeoberfläche bzw. den Bemessungswasserstand reichen.

Auf die Aufkantung der Sockelabdichtung kann verzichtet werden, wenn die Stoffe und Bauteile in der Sockelzone wasserabweisend sind (z.B. durch rissüberbrückende mineralische Dichtungsschlämmen) und der Anschlussbereich der Abdichtung nicht hinterlaufen werden kann. Wasserabweisende Putze sind grundsätzlich auch geeignet, sie sind aber nicht normativ geregelt.

Bahnenförmige Abdichtungen sollen mit einer Klemmkonstruktion gegen Abrutschen gesichert und das Hinterlaufen der Abdichtung geschützt werden (Abb. 6, 7). Bewahren z. B. Abdeckungen vor unmittelbarer Bewitterung und Niederschlag, reichen Maßnahmen gegen Abrutschen oder Abkippen.

Allerdings muss man sich fragen, wieso in solchen Fällen die Abdichtung noch 15cm über Oberkante des angrenzenden Geländes höher zu führen ist, wenn durch die Abdeckung oder eine andere Schutzmaßnahme die Sockelabdichtung bereits vor Spritzwasser geschützt ist und ohnehin Maßnahmen erforderlich werden, die Stauwasser an der Geländeoberfläche vermeiden. Wo kein Wasser ist, muss auch nicht abgedichtet werden. Allerdings ist zur Vermeidung von reinen Mangelstreitigkeiten zu empfehlen, dies vor einer Ausführung der Abdichtung zu thematisieren.

Flüssig zu verarbeitende Abdichtungen sind vollflächig anhaftend am Untergrund aufzutragen und bedürfen am oberen Rand keiner zusätzlichen Maßnahmen, wie z. B. Klemmkonstruktionen. Sie sind allerdings, wie alle anderen Abdichtungsstoffe auch, gegen mechanische Beschädigungen zu schützen.

Maßnahmen an niveaugleichen Türschwellen

Die Regelwerke, z.B. DIN 18533-1 [1] bzw. ZVDH 2016 [5], führen aus, welche zusätzlichen Maßnahmen an niveaugleichen Türschwellen geeignet sein können, ohne auf mögliche oder erforderliche Kombinationen einzugehen.

Der Forschungsbericht des AIBau zu niveaugleichen Türschwellen kommt zum Ergebnis, dass die Aufkantungshöhe an Türen je nach Wasserbeanspruchung auf Null reduziert werden und somit niveaugleich zum Gelände liegen kann [6], wenn folgende Maßnahmen jeweils einzeln oder, in Abhängigkeit von der tatsächlichen Einwirkung, auch kombiniert gewählt werden können:

- Fassadenroste zur Vermeidung des Spritzwassers,

- deutliches Gefälle des Belags von der Tür weg (weniger von Bedeutung ist das Gefälle der Abdichtung),

- Verringerung von Spritzwasser z. B. durch schützende Vordächer oder Wetterschenkel am unteren Ende von Türen,

- nicht hinterläufiger Anschluss der Abdichtung außenseitig an Blendrahmen mit faserverstärkten Flüssigkunststoffabdichtungen (FLK) oder mit Blechen für Kunststoffdachbahnen bzw. Bitumenbahnen,

- Abdichtung des Innenraums oder

- Unter- bzw. Hinterfahren der Türschwelle mit der Abdichtung.

Nicht-massive Untergründe sind danach zu differenzieren, wie feuchteempfindlich sie sind. Bei ausreichend feuchtigkeitsbeständigen Dämmstoffen, z.B. expandiertem oder extrudiertem Polystyrol (EPS oder XPS), können die Ausführungsregeln für massive Untergründe angewendet werden, wenn die Rissüberbrückungseigenschaften gewährleistet sind.

Bei feuchteempfindlichen Untergründen aus Holz oder Holzwerkstoffen sowie wegen der sich aus der Kombination von Feuchtigkeit und Frost-/Tauwechseln ergebenden verminderten Festigkeit von Porenbetonmauerwerk soll die Wassereinwirkung an der Sockelzone dauerhaft und zuverlässig gering gehalten werden.

Dazu haben sich in Abhängigkeit von der tatsächlichen Wasserbeanspruchung Aufkantungshöhen von etwa 15cm bewährt (Abb. 8). Niveaugleiche Anschlüsse an feuchteempfindliche Untergründe sollten vermieden werden.

An Holzkonstruktionen in Sockelbereichen sollten Schwellenprofile sowie Beplankungen durch feuchteunempfindliche Stoffe ersetzt werden. Dies ist sowohl bei Holztafelbauweisen als auch bei Holzrahmenkonstruktionen und Fensteranlagen mit Holzrahmen mit Ersatzwerkstoffen möglich.

Anschluss der Sockelabdichtung am unteren Rand

Am unteren Rand schließt die Sockelabdichtung an die darunter liegende Abdichtung bzw. wasserundurchlässige Betonkonstruktion an. Kann es zu Druckwasser kommen, sind Hinterläufigkeiten von unten auszuschließen.

Übergänge auf WU-Betonbauteile sind bei einer Stauwassereinwirkung bei flüssig zu verarbeitenden Abdichtungen adhäsiv anzuschließen. Um Ablösungen und die damit verbundene Hinterläufigkeit zu vermeiden, sind Untergründe mechanisch (abtragend) vorzubehandeln sowie die weiteren Arbeitsschritte zu beachten, die einen dauerhaft festen Verbund sicherstellen.

Bei bahnenförmigen Bauweisen der Abdichtung sind Einbauteile nach DIN 18533-1 [1] auszuführen. Dabei ist zu bedenken, dass nicht hinterläufige Anschlüsse sehr aufwendig sind, da diese Los-/Festflanschkonstruktionen erfordern. Sie bestehen aus mindestens 6cm hohen und 6mm dicken Stahlschienen, die untereinander über Bolzen M12 in Abständen von etwa 7 bis 15cm so fest aneinander zu klemmen sind, dass die dazwischen zu verlegende Bahnenabdichtung nicht hinterlaufen werden kann.

Daraus ergibt sich bereits die nächste Hürde: Auch die im Beton eingelassene Schiene muss mit dem Untergrund nicht-unterläufig verbunden sein, was bei einer sechs Zentimeter hohen Schienenhöhe nicht möglich ist. Auch dazwischen einlegbare Dichtbänder helfen nicht, da die Sickerstrecke von 6cm parallel zur Schiene in der Ebene des Betons nicht ausreicht. Es müssten doppelreihige Schienen verwendet werden, wobei in die jeweils untere Hälfte außenliegende Dichtbänder anzuschließen sind, die zuvor in die Schalung der Stirnfläche von Betonkonstruktionen wasserundurchlässig einzubinden sind.

In Anbetracht dieser komplizierten und damit sehr fehleranfälligen Anschlusssituation ist von der normativen Lösung abzuraten. Besser wäre in diesen Fällen, die Übergänge von Bahnen an wasserundurchlässige Betonkonstruktionen mittels flüssig zu verarbeitender, faserverstärkter Flüssigkunststoffabdichtungen (FLK) zu lösen. Solche Übergänge sind zwar in der Norm nicht beschrieben, können aber analog zur DIN 18531 angewendet werden. Die Analogie ist auch möglich, weil die Abdichtungen der Gruppe FLK in den Sockelzonen nach Wassereinwirkung W4-E in Verbindung und analog zu den Regeln der DIN 18531 für den Übergang von FLK auf Bahnen zulässig sind.

Sie sind aber für W2-E ausgeschlossen. Sie können aber als Bestandteil von wasserundurchlässigen Betonkonstruktionen am unteren Rand der Abdichtung am Sockel zum Übergang auf den Beton angewendet werden, wenn die vorgesehenen Systeme – nach den Vorgaben der WU-Richtlinie als deren alternativer Regelungsgegenstand – einsetzbar sind.

Bei einer geringen Wassereinwirkung nach W1-E durch Bodenfeuchte und Sickerwasser sind an Übergängen der Abdichtungen auf WU-Betonbauteile keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Es genügt, Wasser am Sockel in das Erdreich abzuleiten, das dort versickert.

Anschluss der Abdichtung an Durchdringungen, Einbauteile und Einbauelemente

Die Anschlüsse der Sockelabdichtung an Einbauteile sind nach DIN 18533-1 auszuführen. Die Anschlüsse an Einbauelemente wie Schwellenprofile von Türen oder Fensterblendrahmen sind ebenso wie die Anschlüsse an massive Untergründe auszuführen [6].

Schutz der Abdichtung im Sockelbereich

Neben den nach DIN 18533 bzw. [5] erforderlichen Schutzlagen sind die Abdichtungen am Sockel in stoßgefährdeten Bereichen gegen mechanische Einwirkungen zu schützen. Dies kann z. B. durch Beläge oder Stoßbleche erfolgen. Abdichtungen mit geringer UV-Beständigkeit (z.B. PMBC) sind zum Schutz gegen UV-Strahlung mit geeigneten Materialien abzudecken.

Ausführungssorgfalt

Gerade auf nicht-massiven Untergründen hängt die Gebrauchstauglichkeit der Abdichtung von der Ausführungssorgfalt ab. Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller zu Klimarandbedingungen, Vorbehandlung des Untergrunds, Schichtdicken, Verstärkungseinlagen etc. sind zu beachten.

Zusammenfassung

Grundsätzlich sollen die Wassereinwirkungen an Sockelzonen möglichst gering gehalten werden. Abdichtungen von Sockelzonen können nach den bisherigen normativen Regeln – mit wenigen Ausnahmen – lediglich auf massiven Untergründen aus Beton, Mauerwerk oder Putz ausgeführt werden. Bei nicht-massiven Untergründen aus Holz oder Holzwerkstoffen sind die Anforderungen an die Zuverlässigkeit höher zu stellen, weil kleinste Leckstellen in der Sockelabdichtung erhebliche Schadensfolgen haben können.

Wird Wasser in kleinen Mengen vom Holz aufgenommen, führt dies in der Regel nicht zu sofort erkennbaren Schäden, sondern erst dann, wenn sich die Holzuntergründe durch Fäulnis zu zersetzen beginnen. Porenbeton kann im feuchten Zustand bei Frost-/ Tauwechseln strukturell geschädigt werden. Bei diesen Untergründen ist zu empfehlen, die Sockelzone um etwa eine Stufenhöhe oberhalb des Geländes anzuordnen.

Bei Untergründen aus Dämmstoffen lässt sich nach deren Feuchteempfindlichkeit unterscheiden. Bei feuchteunempfindlichen Dämmstoffen wie solchen aus Polystyrol unterliegt die Abdichtung am Sockel wegen der Nachgiebigkeit des Untergrunds einer höheren mechanischen Beanspruchung als auf massiven Untergründen. Sonst aber sind diese Untergründe unproblematisch, wie der seit Jahrzehnten auf Flachdächern übliche Einsatz gezeigt hat. Prinzipiell haben sich Abdichtungen auf nicht-massiven Untergründen, die nötige Ausführungssorgfalt vorausgesetzt, in der Praxis bewährt.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Alle Festlegungen der Norm (hier für Bauwerksabdichtungen) sind nicht von sich aus rechtsrelevant, sondern unterliegen dem Anwendungsschlüssel der anerkannten Regeln der Technik oder wie das Gesetz in § 633 BGB formuliert: der Verwendungseignung. Diese Bedingung ist den Abdichtungsnormen vorangestellt. Daher besteht bereits jetzt die Möglichkeit, die auf wissenschaftlicher Grundlage festgestellte Eignung bei der Auswahl und Ausführung von Abdichtungen an Sockeln zu berücksichtigen.

Dieser Artikel von Silke Sous, Klaus Wilmes und Matthias Zöller ist zuerst erschienen in GEB 10/2019.

Dipl.-Ing. Silke Sous ist Lehrbeauftragte an der HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, Hildesheim/Holzminden/Göttingen, Architektin und öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Schäden an Gebäuden; Referententätigkeit u. a. bei Architekten- und Ingenieurkammern, IfS Institut für Sachverständigenwesen; diverse Fachveröffentlichungen.

Dipl.-Ing. Klaus Wilmes ist Bauingenieur und von der IHK Aachen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden. Neben dem Erstellen von Gutachten arbeitet er in Fachgremien zur Erstellung von Regelwerken und Merkblättern mit.

Prof. Matthias Zöller ist Honorarprofessor für Bauschadensfragen am KIT (Universität Karlsruhe), Architekt und öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden. Am AIBau leitet er die Forschung und Lehre und die Aachener Bausachverständigentage. Mitarbeit in DIN-Fachgremien, Autor zahlreicher Fachveröffentlichungen und Mitherausgeber von Fachschriften.

Literatur

[1] DIN 18533 – Abdichtungen von erdberührten Bauteilen; Teile 1 bis 3, 2017-07 mit Änderungen 2018-04, Beuth Verlag, Berlin

[2] Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit polymermodifizierten Bitumendickbeschichtungen, 2018-12, Deutsche Bauchemie, Frankfurt

[3] Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit flexiblen Dichtungsschlämmen, 2006-04, Deutsche Bauchemie, Frankfurt

[4] Zöller, M.; Sous, S.; Wilmes, K.: Dauerhaftigkeit von Abdichtungen auf nicht-massiven Untergründen im Sockelbereich, Forschungsarbeit 10.08.18.7-13.38 / II3 – F20-12-126, gefördert von der Initiative Zukunft Bau (kostenloser Download: www.aibau.de)

[5] Fachregel für Abdichtungen (Flachdachrichtlinie); Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks, Köln, 2016-12 mit Änderungen 2017-11 und 2019-05

[6]Oswald. R.; Wilmes, K.; Abel, R.: Schadensfreie Niveaugleiche Türschwellen, Forschungsbericht im Auftrag des BBR, Bauforschung für die Praxis Band 97, Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart, 2011

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Dieser Artikel ist zuerst in Gebäude-Energieberater erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen Gebäude-Energieberater Newsletter.

Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik