Wie funktioniert eigentlich die Beheizung eines Badezimmers?

Für den Laien ist Wärme ein Oberbegriff, den er selten differenziert betrachtet. Der Anlagenmechaniker hingegen unterscheidet sehr wohl, will er doch mit den unterschiedlichsten Systemen insgesamt ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen. Egal ob Alt- oder Neubau, die Bude und ebenso das Bad müssen warm werden. Wird mit Heizkörpern oder einer Flächenheizung gearbeitet? Steht im Keller ein Pelletofen oder eine Wärmepumpe? Diese Bedingungen und viele andere müssen aufeinander abgestimmt werden.

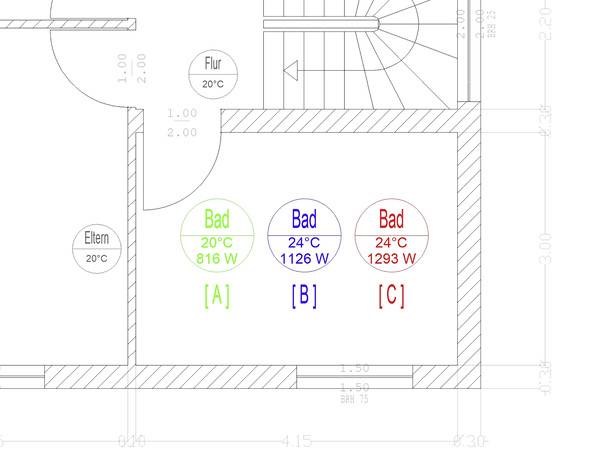

Berechnung mit drei Vorgaben

Am Beispiel eines Bades sollen wesentliche Anforderungen dargestellt werden. Zum Schluss werden die wesentlichen Erkenntnisse zusammengefasst. Zuerst habe ich die Heizlast eines Bades nach DIN EN 12831 ermittelt. Insgesamt drei unterschiedliche Vorgaben sind dabei berücksichtigt worden. Eine Vorgabe beinhaltet die spartanische Auslegung auf 20 °C Raumtemperatur. Das ist zwar nicht normkonform, soll aber deutlich machen, wie sich dieser Raum unter Standardbedingungen anderer Räume eingliedern würde. Eine weitere Vorgabe bezieht sich auf 24°C Raumtemperatur, wobei die Nachbarräume auf 20 °C Beheizung angesetzt sind. Das entspricht der häufigsten Normvorgabe und Umsetzung in der Praxis. Eine dritte Variante ist durchgerechnet mit 24 °C für das Bad und nicht voll beheizten Nachbarräumen. Ansonsten sind die Vorgaben für diese drei Varianten identisch.

20-Grad-Bad

Etwas kühl für unsere mitteleuropäischen Wohlgefühle gibt dieses Bad Wärme nur an die Außenwelt und den unbeheizten Dachboden ab. Das heißt, die Transmissionsverluste durch die Wände und Decken summieren sich auf 651 Watt (W). Ein halbes Mal pro Stunde wird zusätzlich noch Luft von draußen nach drinnen geschaufelt. Diese Luft muss folglich von gedachten –10 °C auf 20 °C erwärmt werden. Das verursacht Lüftungswärmeverluste von 165 W. Zusammen muss also eine Wärmeleistung von 816 W (651 W + 165 W) gegen diesen Wärmeabfluss ankämpfen. Pro Quadratmeter (m²) Raumfläche des Bades ergibt das 65,5 Watt, also rund 66 W/m² spezifischer Leistung.

Diese Berechnung mit einer Innentemperatur von 20 °C entspricht damit den Vorgaben eines Wohnraumes. Im gleichen Gebäude wäre also ein Raum von dieser Größe und Geometrie mit dieser geringen Heizlast berechnet worden.

24-Grad-Bad

Bei 24 °C Raumtemperatur geben die Außenwände schon mal mehr Wärme ab als bei 20°C. Die Temperaturdifferenz zwischen drinnen und draußen steigt von 30 Kelvin (K) auf 34 K. Hinzukommen noch Wärmeverluste des Badezimmers an die nur 20 °C „kühlen“ Nachbarräume, also das Elternschlafzimmer und den Flur. Zusammen ergibt sich eine Heizlast an den Wänden von immerhin schon 939 W. Diese Luft muss von gedachten –10 °C auf immerhin schon 24 °C erwärmt werden, was mit 187 W zu Buche schlägt. Zusammen ergibt das eine Heizlast von 1.126 W. Das sind immerhin rund 90 W/m².

24-Grad-Bad mit unterkühlten Nachbarn

Die Lebensgewohnheiten und auch der Wille zum ökologischen Sparen führten dazu, dass beispielsweise Schlafzimmer nicht immer voll beheizt werden. In einer Heizlast lässt sich das ebenso berücksichtigen.

Die teilweise eingeschränkte Beheizung ist hierfür der passende Begriff. Nimmt man also realistisch an, dass das Elternschlafzimmer und der Flur nur auf 15 °C beheizt sind, erhöht sich nochmals die Heizlast des Badezimmers auf insgesamt 1.293 W. Entsprechend sind rund 104 W/m² zu stemmen.

Welche Möglichkeiten habe ich?

Diese drei Bäder sollen verglichen werden, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie denn beispielsweise eine Fußbodenheizung reagieren müsste, um jeden dieser Räume noch warm zu bekommen. Dabei habe ich den Verlegeabstand der verlegten Rohre zueinander für jeden der drei Räume auf einen praxisüblichen kleinsten Wert von 10 Zentimetern (cm) vorgegeben. Eine normkonforme Berechnung der Fußbodenheizung stellt sich nun auf diese Vorgabe ein und versucht mit einer Spreizung von 5 K zwischen Vorlauf und Rücklauf die Anforderungen zu erfüllen.

Verfolgen Sie bitte mal genau diese Gedanken:

- Die Rohre haben schon einen sehr geringen Abstand zueinander. Eine engere Verlegung würde die Leistungsabgabe zwar noch ein wenig anheben, wäre aber praktisch sehr schwierig zu verlegen.

- Das Heizungswasser wird schon maximal schnell durch diese Rohre gepeitscht. Es wird so schnell durch den Fußboden bewegt, dass es sich nur um 5 K abkühlt.

- Die Startbedingungen für die drei Raumtypen sind identisch.

Und jetzt die Masterfrage: Wenn Verlegeabstand und Temperaturspreizung bereits ausgereizt sind, welchen Einfluss kann man dann noch auf die Leistungsabgabe der Fußbodenheizung nehmen? Richtig, man kann die Leistung dieser Fußbodenheizung nur noch durch die Anpassung der Vorlauftemperatur beeinflussen.

Vorläufige Zusammenfassung

Ein und derselbe Raum wurde unter drei Bedingungen durchgerechnet bezüglich der Heizlast. Der jeweilige Raum soll unbedingt durch eine Fußbodenbeheizung erwärmt werden. Verlegeabstand und Spreizung sind für eine maximale Leistung vorgesehen und nur die Vorlauftemperatur kann noch für die unterschiedlichen Leistungsanforderungen angepasst werden.

Die Anforderung an den Fußboden bewegt sich zwischen 66, 90 und 104 W/m². Um unter den gegebenen Umständen eine Leistung von 66 W/m² zu liefern, ist eine Vorlauftemperatur von ca. 40 °C erforderlich. Für 90 W/m² ist es 49 °C und für 104 W/m² sind es üppige 53 °C. Diese Fakten sollen jetzt noch im Zusammenhang gelesen und diskutiert werden.

Effizienz einer WP geht baden

Wäre die Anforderung bei nur 20°C Raumtemperatur, so würde der Wärmeerzeuger des Hauses nur 40°C am kältesten Tag liefern müssen. Auch eine Wärmepumpe wäre dazu in der Lage, ohne dabei in der Effizienz einzubrechen. Soll der Raum als Bad auf muckelige 24°C erwärmt werden, so ist die Anforderung schon empfindlich höher und liegt bei 49°C. Wird sogar noch die realistische Situation betrachtet, dass die Nachbarräume nicht voll beheizt werden, sollten es am Auslegungspunkt satte 53°C sein.

Da geht die Effizienz einer Wärmepumpe baden und bei einigen geht der elektrische Heizstab in Betrieb. Eine Brennwerttherme wird sich kaum anstrengen müssen für die genannten Temperaturanforderungen, ebenso wenig wie ein Pelletkessel.

Das Bad ist schuld

Ein Raum eines Hauses, nämlich der ungünstigste, diktiert also die Vorlauftemperatur für das gesamte System. Und der Schuldige ist fast immer das Badezimmer. Das Bad weist eine spezifische höhere Heizlast auf (66 W/m² wird zu 90 oder sogar 104 W/m²) als alle anderen Räume.

Für einfache Wohnräume steht in der Regel die gesamte Fußbodenfläche zur Verfügung, um diese zu beheizen. In der Praxis fallen aber im Bad häufig die Bereiche unter der Dusche beziehungsweise unter der Badewanne zur Auslegung weg. Die in diesem Beispiel ausgelegten 12,45 m² des Raumes können also nicht komplett für eine Wärmeabgabe verwendet werden. Faktisch wächst also die geforderte Leistung auf den verbleibenden Quadratmetern an.

Kleine Spitze für Besserwisser

Die dargestellten Zusammenhänge stimmen, sind also Fakten. Eine Besonderheit möchte ich trotzdem noch draufsatteln. Um Wärme von einem Fußboden an einen Raum abzugeben, benötigt man immer eine Temperaturdifferenz zwischen der Oberfläche des Fußbodens und der Raumtemperatur.

Wenn ein Raum, wie im Beispiel, auf 20 °C erwärmt werden soll und dabei eine Leistung von 66 W/m² abgegeben werden soll, dann wird die Oberfläche im Mittel bei 26,1 °C liegen müssen, steht auch so in der Auslegungstabelle. Damit ist diese Temperatur im Mittel 6,1 Grad wärmer als der Raum.

Bleibt man bei diesem Gedankengang, dann wird auch klar, dass man, um die gleiche Leistung bei höherer Raumtemperatur abzugeben, auch eine höhere Oberflächentemperatur fordert. In erster Näherung wären das also bei 24 °C plus 6,1 K schon 30,1 °C nur für die Oberflächentemperatur. Diese Stellschraube setzt sich eben auch fort bei der Auslegung einer Fußbodenheizung. Eine höhere Raumtemperatur würde selbst bei gleichbleibender Heizlast eine höhere Oberflächentemperatur des Fußbodens erfordern.

Das ist die Lösung

Wenn ich den Finger in die Wunde lege, sollte ich zum Schluss natürlich auch einen ordentlichen Wundverband anbieten. Für Bäder, in denen aus den genannten Gründen die Heizlast nicht allein durch eine Fußbodenheizung abgedeckt werden kann, sehe ich als eine Lösung die Montage eines elektrisch beheizten Handtuchkörpers. Selbst wenn dieser mit dicken, feuchten Handtüchern zugehangen wird, sorgt er als zusätzliche Wärmequelle für eine Unterstützung der Bodenheizung. Und in der Übergangszeit, also beispielsweise im Herbst, kann damit, ohne die gesamte Heizung in Betrieb zu nehmen, nur das Bad separat beheizt werden.

Etwas aufwendiger ist die Möglichkeit, auch die senkrechten Umschließungsflächen in die Beheizung einzubeziehen. Man stelle sich vor, dass man in dem Wohlfühlbad auch noch die geflieste Dusche von innen beheizt oder die Fliesenfläche oberhalb der Badewanne. Mit denselben Vorlauftemperaturen wie im Fußboden lassen sich hohe spezifische Heizleistungen an der Wand erzielen, klar die Überdeckung mit Estrich fällt ja an der Wand weg. Ich halte es daher für angesagt, die Beheizung nicht ausschließlich über den Fußboden zu planen. Das bringt erheblichen Komfortgewinn und kann auch aus ökologischer Sicht sinnvoll sein.

Fazit

Das im Beispiel genannte Bad mit 20 °C will keiner von uns und war nur als Vergleichsmöglichkeit gedacht, um ein Bad mit seinen speziellen Anforderungen gedanklich einordnen zu können. Die Anforderungen eines Bades entscheiden in fast jeder Heizungsanlage, die mittels Fußbodenheizung beheizt wird, über die notwendige Vorlauftemperatur.

Plant man von vornherein die Beheizung ausschließlich mittels Fußbodenheizung, wird es fast immer eng beziehungsweise steigt die Anforderung an die Vorlauftemperatur.

Klar, die Maximaltemperatur muss nur an wenigen Tagen im Jahr erreicht werden. Aber an allen anderen Heiztagen gibt ebenfalls das Badezimmer den Takt an. Die Physik lässt sich da nicht austricksen. Man kann also nicht wutschnaubend mit den Füßen aufstampfen und das Heizsystem trotzdem auf 35 °C auslegen.

Dieser Artikel von Dipl.-Ing. (FH) Elmar Held ist zuerst erschienen in SBZ Monteur Ausgabe 12/2020. Er ist verantwortlicher Redakteur des SBZ Monteur. Er betreibt ein TGA-Ingenieurbüro, ist Dozent an der Handwerkskammer Münster und Hochschule Düsseldorf sowie öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger.

Drei Bad-Typen

- 20-Grad-Bad: 816 W, also 66 W/m²

- 24-Grad-Bad: 1.126 W, also 90 W/m²

- 24-Grad-Bad mit unterkühlten Nachbarn: 1.293 W, also 104 W/m²

Teilweise eingeschränkte Beheizung

Der Begriff der teilweisen eingeschränkten Beheizung folgt dem Gedankengang, dass man beispielsweise in einem Einfamilienhaus nicht ständig sämtliche Räume auf die Normtemperatur von 20 °C beheizt. Oft werden die Schlafzimmer allerhöchstens auf Temperatur gehalten, also bei 15 °C einreguliert.

Die Heizfläche in diesen meist abgesenkt beheizten Räumen muss natürlich in der Lage sein, diesen Raum jeweils auch voll zu beheizen. Aber der Nachbarraum zu diesem eingeschränkt beheizten Raum muss auch mit diesen abgesenkten Temperaturen zurechtkommen.

Die Heizlast dieses Nachbarraums erhöht sich also um den Wärmeabfluss zu dieser abgesenkten Temperatur. Ein Badezimmer grenzt praktisch sehr häufig an Räume mit nur 15 °C Innentemperatur.

Dieser Artikel ist zuerst in SBZ Monteur erschienen. Um ein kostenloses Probeheft zu bestellen, klicken Sie hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik