Wärmepumpen im Bestand, Teil 5: Praxisbeispiele

Ein gutes Beispiel macht vieles besser verständlich. Was aber ist ein „gutes“ Beispiel für Altbauten mit Wärmepumpen? In Sinne von „gut“ wäre dies ein umfassend saniertes Haus. Ein solches Gebäude stellt für die Wärmepumpe allerdings keine Herausforderung dar. In gut sanierten Häusern – die ja das langfristige Ziel für den gesamten Gebäudebestand sind – arbeiten Wärmepumpen ähnlich effizient und erfolgreich wie in Neubauten.

Für diesen Beitrag wurden daher zwei Beispiele ausgewählt, die aus energetischer Sicht eher „schlechte“ Beispiele sind. Dafür sind sie repräsentativ für Häuser, die nicht bzw. nur geringfügig saniert wurden und trotzdem mit Wärmepumpen gute Ergebnisse erreichen.

Beide Häuser sind eindeutig Altbauten, sie wurden vor 84 bzw. 48 Jahren gebaut. Beide stehen in den kältesten Klimazonen im süd-östlichen Teil Deutschlands. In beiden Häusern wurden vor etwa fünf Jahren Wärmepumpen installiert, die sowohl die Räume als auch das Trinkwasser erwärmen. Beide Gebäude haben keine Fußbodenheizung.

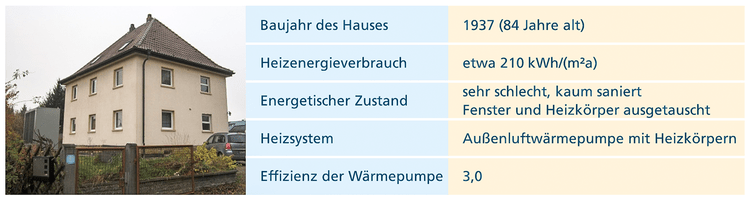

Beispiel 1: Einfamilienhaus mit Außenluftwärmepumpe

In diesem freistehenden Einfamilienhaus aus dem Jahr 1937 wurden kaum Sanierungsmaßnahmen durchgeführt (Bild 2). Weder die Wände noch das Dach sind gedämmt. Lediglich die Fenster wurden ausgetauscht und entsprechen dem heutigen Standard. Somit hat dieses Haus einen sehr hohen Heizenergiebedarf. Im Jahr der Auswertung wurden 207 kWh/m² gemessen.

Zum Zeitpunkt des Einbaus der Außenluftwärmepumpe wurden auch die Heizkörper ausgetauscht. Es wurden sogenannte Gebläsekonvektoren eingebaut. Mit dieser Art Heizkörper können die notwendigen Vorlauftemperaturen noch deutlicher reduziert werden als mit herkömmlichen Konvektoren. Sie sind für den Einsatz in Wärmepumpenanlagen besonders gut geeignet.

Trotz des hohen Heizwärmebedarfs hat die Außenluftwärmepumpe in diesem Gebäude eine gute Effizienz von 3,0 erreicht. Der Heizstab hat kaum gearbeitet (unter 1 %). Vor dem Einbau der Wärmepumpe wurde das Haus direkt-elektrisch mit einer Nachtspeicherheizung erwärmt. Der Austausch hat also mit sehr wenigen Zusatzmaßnahmen zu signifikanten Kosten- und CO2-Einsparungen geführt.

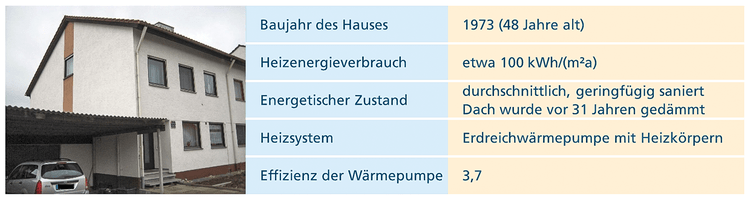

Beispiel 2: Reihenendhaus mit Erdreichwärmepumpe

Im zweiten Haus wurde im Jahr 2009 ein Ölkessel gegen eine Erdreichwärmepumpe mit Erdwärmesonden getauscht (Bild 3). Sowohl die Wände als auch die Fenster befinden sich nach wie vor im Originalzustand (Baujahr 1973). Lediglich das Dach des Hauses wurde deutlich vor dem Austausch der Heizung bereits im Jahr 1990 neu gedämmt. Der gemessene jährliche Heizwärmeverbrauch von etwa 100 kWh/m² entspricht ungefähr dem Durchschnitt des Gebäudebestandes in Deutschland.

Das Wärmepumpensystem wird seit mehreren Jahren kontinuierlich messtechnisch begleitet. Obwohl die Anlage die zweithöchsten mittleren Vorlauftemperaturen innerhalb von untersuchten 15 Erdreichwärmepumpen – etwa 45 °C – aufweist, beträgt die Effizienz der Wärmepumpe etwa 3,7. Die jährlichen Schwankungen sind minimal. Wie bei nahezu allen Erdreichwärmepumpen kam der Heizstab überhaupt nicht zum Einsatz.

Die Wärmeübergabe findet über klassische Plattenheizkörper statt, die beim Austausch des Wärmeerzeugers nicht ausgewechselt wurden. Die beheizte Wohnfläche beträgt 170 m². Laut Angaben der Bewohner beträgt die monatliche Stromrechnung für den gesamten Stromverbrauch, also alle elektrischen Geräte inklusive der Wärmepumpe, etwa 120 €.

Alte, unsanierte Häuser – trotzdem gute Effizienz

Die beiden Beispiele zeigen eindrücklich, dass Wärmepumpen auch in nicht oder nur teilweise sanierten Häusern eine gute Effizienz erreichen können. Dabei kommen keine besonderen Installationen zum Einsatz. Beide Beispiele sind architektonisch, in Bezug auf die Bausubstanz und im Hinblick auf die eingesetzte Wärmepumpentechnik repräsentativ für eine große Anzahl ähnlicher Gebäude.

Im Fall des ersten Hauses ist zudem sehr gut zu sehen, dass zielgerichtete und relativ kostengünstige Maßnahmen (wie Austausch der Heizkörper) eine große Wirkung erzielen können. Andere Fälle zeigen, dass solche Sanierungsmaßnahmen jedoch auch erst mehrere Jahre nach Einbau der Wärmepumpe durchgeführt werden können und das Haus dennoch gute Effizienzwerte erreicht. Im Endbericht des Forschungsprojekts „WPsmart im Bestand“ (→ www.bit.ly/39fNbfB) werden diese und die anderen untersuchten Häuser detailliert beschrieben und analysiert.

Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern

Wärmepumpen sind sehr breit einsetzbar. Der Gebäudesektor ist das prominenteste Beispiel, aber Wärmepumpen finden auch in der Industrie, in weißer Ware oder in der Elektromobilität Anwendung. Wenn sie für die Bereitstellung von Heizwärme eingesetzt werden, so gilt das bisher schwerpunktmäßig für Ein- und Zweifamilienhäuser. Diese stellen 82 % der Wohngebäude in Deutschland dar.

Allerdings machen sie weniger als 60 % der Wohnfläche aus. Genau 41 % der Wohnfläche entfallen auf Mehrfamilienhäuser (MFH). Drei Viertel davon sind Gebäude mit drei bis zwölf Wohneinheiten. Diese Zahlen machen deutlich, wie wichtig es ist, dass Wärmepumpen auch in Mehrfamilienhäusern stärker zum Einsatz kommen – und zwar sowohl im Neubau als auch in Bestandsgebäuden.

Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen

Wärmepumpensysteme können auch in Mehrfamilienhäusern erfolgreich eingesetzt werden. Zahlreiche Beispiele aus europäischen und asiatischen Ländern in unterschiedlichen Klimazonen und mit verschiedenen städtebaulichen Gegebenheiten unterstreichen dies. Aber die Herausforderungen für den Einsatz von Wärmepumpentechnologien und erneuerbaren Energien in Mehrfamilienhäusern sind komplexer. Die Hürden sind dabei sowohl administrativer als auch technischer Art.

Beispielsweise sind die möglichen Eigentumsverhältnisse von Mehrfamilienhäusern sehr vielfältig. Sie können der lokalen Gemeinde, einer Wohnungsbaugesellschaft, verschiedenen Wohnungseigentümern oder einfach einem Investor gehören. Die unterschiedlichen Interessen dieser Eigentümer führen oft zu Entscheidungen, die für den Klimaschutz nicht optimal sind. Hinzu kommen andere Herausforderungen, wie beispielsweise logistische Schwierigkeiten durch die Vielzahl der Wohneinheiten, wenn Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden sollen.

Auch in technologischer Hinsicht sind Mehrfamilienhäuser für Wärmepumpen eine größere Herausforderung. Im Vergleich zu Ein- und Zweifamilienhäusern sind aufgrund der Verteilungsverluste bei den MFH die notwendigen Heizkreistemperaturen höher (zumindest bei zentralen Lösungen).

Das Gleiche gilt für die Warmwasserbereitung. Aufgrund der erforderlichen höheren Heizleistung müssen die Wärmequellen ausreichend dimensioniert sein, was zum Beispiel mit einem größeren Platzbedarf verbunden sein kann.

Technologische Antworten

Es gibt allerdings bereits viele gute technologische Antworten auf die genannten Herausforderungen. Die Auswahl der jeweils „richtigen“ Lösung aus der Vielzahl der Optionen ist nicht immer einfach. So kann man beispielsweise den hohen notwendigen Trinkwassertemperaturen aufgrund des Legionellenschutzes durch Dezentralisierung der Warmwasserbereitung, Frischwasserstationen oder Verwendung von Ultrafiltration entgegenwirken.

Um hier den Überblick zu behalten und die jeweils beste Entscheidung zu treffen, kann eine grundsätzliche Klassifizierung helfen. Bild 5 ist ein Ergebnis einer internationalen Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit zum Thema „Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern“ (→ www.bit.ly/2UzlGsH).

Die starke Vereinfachung führt naturgemäß zu Unvollständigkeit, erlaubt aber eine übersichtliche Gruppierung. Das Resultat sind die fünf dargestellten Lösungsfamilien für Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern:

- - Zentrales Wärmepumpensystem für das ganze Gebäude

- - Kombiniertes System zentral-dezentral

- - Eine Wärmepumpe für eine Anzahl von Wohnungen

- - Eine Wärmepumpe für eine Wohnung

- - Eine Wärmepumpe für einzelne Räume.

Die Einsatzmöglichkeiten von Wärmepumpen sind entlang der Linie „ganzes Gebäude“ bis „einzelner Raum“ geordnet. Eine genauere Beschreibung der Lösungen, inklusive der weiteren Optionen innerhalb der einzelnen Lösungsfamilien, befindet sich derzeit in Vorbereitung und wird in wenigen Monaten als ein interaktives Tool auf der Webseite des Projekts veröffentlicht.

Beispielprojekte für Mehrfamilienhäuser

Im Rahmen des erwähnten FuE-Projektes wurde auch eine Vielzahl von Beispielen realisierter Anlagen aus verschiedenen Ländern zusammengetragen (→ www.bit.ly/3A85VsW). Die dort verfügbare interaktive Karte zeigt gesammelte Beispielanwendungen von Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern.

Besonders eindrücklich sind die Wärmepumpenanwendungen in – oft nicht sanierten – Bestandsgebäuden. Die Objektdatenbank wird kontinuierlich erweitert und ergänzt. Die Verantwortlichen freuen sich über die Anmeldung neuer Referenzprojekte.

Artikelserie: Wärmepumpen im Bestand

In dieser Artikelserie werden die verschiedenen Argumente gegen den Einsatz von Wärmepumpen im Bestand analysiert und diversen Untersuchungsergebnissen gegenübergestellt. Basis dafür sind das Wissen und die Erfahrungen aus fast 20 Jahren Wärmepumpenforschung am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE. Dabei werden die folgenden Themenschwerpunkte behandelt:

- Teil 1: Vorlauftemperaturen und Anwendbarkeit im Bestand → 23.06.2021

- Teil 2: Monitoringergebnisse und Heizstabeinsatz → 30.06.2021

- Teil 3: Ökologische und ökonomische Bewertung → 07.07.2021

- Teil 4: Technologie Entwicklung und Hybridanlagen → 14.07.2021

- Teil 5: Einsatzbeispiele EFH und MFH → 21.07.2021

Grundlage der Serie ist eine von der Stiftung Klimaneutralität beauftragte und von Marek Miara verfasste Blogreihe. Das Ziel dabei ist, Vorurteilen gegenüber dem Einsatz von Wärmepumpen im Bestand zu begegnen und eine Grundlage für die notwendigen Weichenstellungen für einen klimaneutralen Gebäudebestand zu schaffen.

Die Stiftung Klimaneutralität wurde gegründet, um in enger Kooperation

mit anderen Denkfabriken sektorübergreifende Strategien für ein klimagerechtes Deutschland zu entwickeln. Auf der Basis von guter Forschung will die Stiftung informieren und beraten – jenseits von Einzelinteressen.

→ www.stiftung-klima.de

Dieser Beitrag von Dr.-Ing. Marek Miara ist zuerst erschienen in SBZ 09/2021. Dr.-Ing. Marek Miara ist Business Developer Heat Pumps am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE,79110 Freiburg. www.ise.fraunhofer.de

Dieser Artikel ist zuerst in SBZ erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen SBZ Newsletter.

Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik