Wie funktioniert eigentlich ein Membransicherheitsventil?

Deckel drauf, zugeschweißt und dicht ist der Warmwasser- oder auch Pufferspeicher. Die Aufgabe für die nächsten Jahre ist es unter anderem, dem Druck des eingeschlossenen Wassers standzuhalten. Zumindest bis ein Überdruck von vielleicht 6 bar in dem Boiler herrscht, sollte dieser dicht bleiben. Bei Heizungsanlagen ist meist schon bei 2,5 oder vielleicht noch 3 bar Schluss. Aber was passiert, wenn es darüber hinausgeht? Gibt es irgendwann Beulen oder platzt die Büchse sogar?

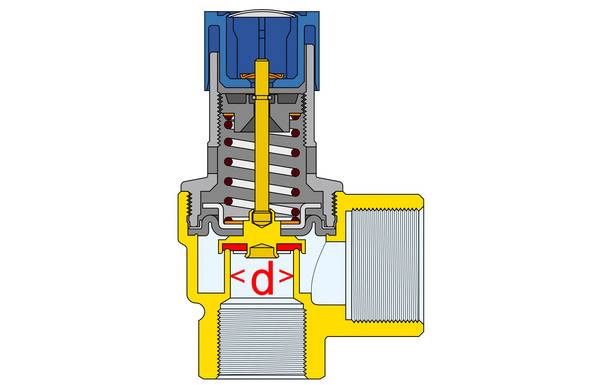

Damit ein Platzen verhindert wird, sorgt der Anlagenmechaniker für eine geordnete, drucktechnische Öffnung des Systems. Das Membransicherheitsventil entlässt bei dem Erreichen eines Maximaldrucks etwas Wasser aus dem Speicher. Der Druck fällt dadurch schlagartig ab und bewegt sich danach normalerweise wieder im grünen Bereich. Wie aber funktioniert dieses Sicherheitsventil? Was ist zu beachten, wenn wir als Anlagenmechaniker damit umgehen?

Wasser: Ein inkompressibles Medium

Wasser gilt in flüssiger Form als inkompressibel. Das bedeutet konkret, dass es sich nicht in seinem Volumen verändert, wenn man Druck darauf ausübt. Das stimmt zwar nur bedingt, denn bei ungeheuer großen Drücken schiebt es sich ein wenig zusammen, kann aber für die Physik im täglichen Umgang stumpf angenommen werden. Wenn es sich also nicht zusammenpressen lässt, gibt es jede noch so kleine Druckänderung in einem geschlossenen Behälter an dessen Wandungen weiter.

Ein luftgefüllter Ballon lässt sich kneten und auch zusammendrücken. Ist dieser Ballon jedoch mit Wasser gefüllt, lässt er sich beim Quetschen in der Hand nur kneten. Er verändert seine Form, nicht aber sein Volumen. Jedes Nachfüllen von Wasser hätte einen Druckanstieg zur Folge.

Nimmt man einen fest ummantelten Fußball und drückt Luft hinein kann man die Pocke unterschiedlich hart aufpumpen. Mit Wasser wäre das nicht möglich, da nach einer Vollfüllung kein weiteres Wasser mehr hineingepresst werden kann.

Ausdehnung bei Erwärmung

Wasser in flüssiger Form besitzt seine größte Dichte bei 4°C. Erwärmt man es, ausgehend von diesen 4°C, so vollführen die Moleküle aus Wasserstoff und Sauerstoff immer wilder werdende Tänze. Diese Tänze sind raumgreifend und sorgen für eine Ausdehnung. Das Volumen wird mit zunehmender Temperatur also immer größer.

Aus diesem Grund werden in Wasserheizungsanlagen oder thermischen Solaranlagen immer auch Ausdehnungsgefäße verbaut. Ein starres System würde anderenfalls bersten. Das sich ausdehnende Wasser muss also irgendwohin und bei einer anschließenden Abkühlung auch wieder zurück in das jeweilige System.

Beim Trinkwasserspeicher kann man darüber diskutieren, ob ein Ausdehnungsgefäß notwendig erscheint. Man kann aber nicht darüber diskutieren, dass sich das Wasser ausdehnt. In Trinkwassersystemen führt es also ebenso zur Druckerhöhung, mit der man entsprechend umgehen muss.

Bersten verhindern

Die Volumenzunahme von Wasser bei Erwärmung führt also in jedem geschlossenen Behälter zu einer Druckerhöhung. Will man diese Druckerhöhung begrenzen, kann man ein einfach aufgebautes Ventil einsetzen, dass das System bei einem vorgegebenen Wert entlastet. Das inkompressible Medium tropft oder strömt kurz heraus und der Druck fällt schlagartig ab. Das Ventil schließt dann wieder.

Vorstellbar wären jetzt aufwendige, kleine Drucksensoren in jedem Boiler und eine App, die das Öffnen von Ventilen steuert. Das wäre aber zu aufwendig und bei Stromausfall wenig hilfreich. Einfacher ist ein System, das aufgrund der verbauten Einzelteile sicher erscheint und dabei ohne Fremdenergie auskommt. Das Membransicherheitsventil ist ein solches Bauteil. Es ist relativ genau und bleibt in der Regel funktionstüchtig. Allerdings sollte es trotz der schlichten Konstruktion auch entsprechend gewartet und gegebenenfalls erneuert werden.

Die Physik dahinter

Druck ist gekennzeichnet durch eine Kraft, die auf eine Fläche wirkt. Als Formel gilt daher ganz einfach:

p = F / A

Es bedeuten:

p = Druck in Pascal (Pa)

F = Kraft in Newton (N)

A = Fläche in Quadratmeter (m²)

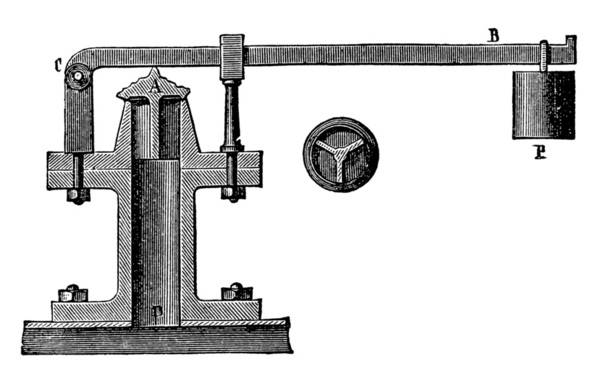

Würde man mit einfachen Mitteln ein Sicherheitsventil bauen wollen, so sollte man sich über zwei Dinge klar werden:

- Welcher Druck soll abgesichert werden?

- Wie groß soll die Fläche sein, auf der das Sicherheitsventil den Behälter bis zum Erreichen des Maximaldruckes verschließt?

Beispiel:

Der Druck soll, wie an einem gewöhnlichen Trinkwassererwärmer, auf maximal 6 bar ansteigen dürfen. Das abdichtende kreisrunde Plättchen, also das Sicherheitsventil, soll einen Durchmesser (d) von 22 Millimetern haben. Mit welcher Kraft muss dieses Plättchen heruntergedrückt werden und welcher Masse entspricht diese Kraft?

Aus der Formel

p = F / A

ergibt sich nach der Umstellung

F = p x A

Im Beispiel waren die Vorgaben:

p = 6 bar = 600 000 Pa = 600 000 N/m²

d = 22 mm = 0,022 m

Die Fläche der Dichtung errechnet man mit Einsatz dieser Formel:

A = d² x π/4

oder vereinfacht

A = d² x 0,785

A = (0,022 m)² × 0,785

A = 0,00037994 m²

Setzt man diese Daten in die soeben umgestellte Formel ein, ergibt sich:

F = 600 000 N/m² × 0,00037994 m²

F = 227,964 N ≈ 228 N

Es reicht also aus, eine Kraft von 228 Newton auf diese Fläche wirken zu lassen, und die Dichtfläche bliebe bis zum vereinbarten Druck geschlossen. Stellt man sich die Frage nach der Gewichtskraft, die dazu notwendig ist, so wendet man die entsprechende Formel dazu überschlägig an. Diese lautet ebenso einfach:

F = m x g

Die Gewichtskraft „F“ ergibt sich aus „m“, also der Masse in kg, multipliziert mit „g“, also der Beschleunigung in m/s². Auf ein Gewicht, das auf diesem Plättchen ruht, wirkt dauernd die Erdbeschleunigung von rund 10 m/s² (genauer eigentlich 9,81 m/s²) und damit steht folglich fest:

m = F / g

m = 228 N / 10 m/s²

m = 22,8 kg

Das selbst gebaute Sicherheitsventil würde also funktionieren, wenn ein Gewicht von rund 23 Kilogramm auf das Plättchen mit dem beschriebenen Durchmesser von 22 mm gelegt würde.

Federnd leicht

Ein zölliges Sicherheitsventil, also eines mit 22 mm Plättchen, wiegt aber erfahrungsgemäß nicht rund 23 Kilogramm. Das Gewicht ist selbstverständlich durch die Kraft einer vorgespannten Feder ersetzt worden. Diese Feder wirkt also wie ein Gewicht von rund 23 Kilogramm, das Plättchen merkt den Unterschied ja nicht.

Wollte man mit demselben Ventil einen höheren Druck absichern, müsste die Feder eine höhere Kraft auf das Plättchen ausüben. Beispielsweise ließen sich 10 bar nur durch die Gewichtskraft von rund 38 Kilogramm abdichten, den gleichen Durchmesser des Plättchens vorausgesetzt.

Würde man den Durchmesser des Plättchens vergrößern wollen, so müsste ebenfalls die Federkraft angepasst werden. Ausgehend von ursprünglich 6 bar Druck, aber einem fünfviertelzölligen Ventil mit einem Plättchendurchmesser von 27 Millimetern sollten es rund 34 Kilogramm sein, die das „Leck“ abdichten.

Die Entscheidung bezüglich des abzusichernden Drucks ergibt sich aus der Aufgabenstellung, also beispielsweise einer Heizungsanlage (meist 2,5 oder 3 bar) oder eine Trinkwasseranlage (meist 6 oder 10 bar).

Die Entscheidung über den freien Querschnitt der entstehenden Öffnung beim Ausblasen wird zum Beispiel über die zu erwartende Heizleistung getroffen. Wird ein Trinkwassererwärmer mit angenommenen 50 kW Tauscherleistung betrieben, so kann das Sicherheitsventil mit ½ Zoll am Eintritt dimensioniert werden.

Ab 75 kW Leistung wären dann schon ¾ Zoll notwendig. Je höher die Heizleistung, desto höher der zu erwartende Schuss an Wasser oder sogar Dampf, den das Ventil an die Umgebung zu entlassen hätte.

Natürlich müssen wir die Ventile zukünftig nicht selbst bauen, aber zu wissen, wie das System zusammenhängt, ist hilfreich, insbesondere dann, wenn man Unregelmäßigkeiten feststellt.

Grundsätzliches zum Einbau des SV

Grundsätzlich darf keine Absperrmöglichkeit zwischen dem sich ausdehnenden Wasser und dem Sicherheitsventil vorhanden sein. Es ist also falsch und nicht zulässig, für einen eventuellen Wartungsfall eine solche Absperrung anzubringen. Selbst ein sogenanntes Kappenventil ist nicht statthaft als Einbau zwischen Speicher und Sicherheitsventil. Diese Vorgabe gilt für Heizungs-, Solar- und Trinkwasseranlagen gleichermaßen.

Einbau für Trinkwassererwärmer

Zur Absicherung eines Trinkwassererwärmers gibt es Besonderheiten zu beachten.

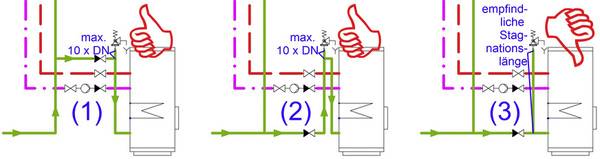

A) Freie Zuleitung

Das Sicherheitsventil wird in den Kaltwasserzulauf zum Trinkwassererwärmer eingebaut. In dem Anschluss darf keine Absperrung verbaut sein, auch keine Verengung oder ein Sieb. Wasser muss also ungehindert und ungebremst vom Trinkwassererwärmer zum Sicherheitsventil strömen können.

B) Nur 10 x DN

Die Zuführungsleitung ist in der Nennweite des Sicherheitsventils auszuführen und darf nicht länger als 10 x DN betragen. Für ein ½ Zoll Ventil (DN 15) entspricht das einer maximalen Länge von 15 cm. Dadurch soll vermieden werden, dass sich große Mengen an Stagnationswasser ansammeln.

Bläst ein Sicherheitsventil längere Zeit nicht ab, altert das Wasser in dieser Einbahnstraße und könnte bei einem Druckabfall zurück ins System. Das gilt es zu verhindern oder zumindest auf realistisch geringe Mengen zu beschränken.

C) Gefälle in der Entlastungsleitung

Das abzuleitende Wasser muss mit Gefälle in Richtung Abwassersystem ablaufen können. Keinesfalls darf das ausgetretene Wasser sich vor dem wieder geschlossenen Ventil sammeln und damit eine Verkeimung zurück in das Trinkwassersystem begünstigen.

D) Über Trinkwassererwärmer

Es ist vorteilhaft, das Sicherheitsventil oberhalb des Trinkwassererwärmers einzubauen. An dieser Stelle ist es bequem auszuwechseln, ohne den Trinkwasserspeicher leerlaufen zu lassen. Im Zweifel muss man die Kaltwasserzuleitung schleifen, um die maximale Anbindelänge von 10 x DN nicht zu überschreiten.

Inspektion und Wartung

Die DIN EN 806 sieht die halbjährliche Inspektion und Wartung eines Sicherheitsventils vor. Das Sicherheitsventil soll dazu ganz einfach ausgelöst werden. Man dreht also den Drehknopf der sogenannten Anlüfteinrichtung und damit tritt kurzfristig Wasser aus. Es klickt hörbar an diesem Drehknopf und dann springt das Ventilinnere zurück in die Ausgangslage. Es sollte danach kein Wasser mehr austreten.

Eine solche Überprüfung kann natürlich auch der Hausherr selbst erledigen. Das eventuelle Wechseln des Ventils, falls es dann doch irgendwann defekt ist, bleibt jedoch die Aufgabe des Anlagenmechanikers. Bitte bedenken Sie, dass Sie als Anlagenmechaniker diese sehr schnelle und einfache Überprüfung unbedingt auch im Zuge einer Wartung immer mit erledigen sollten. Es schützt tatsächlich vor eventuellen Schäden.

Vier Szenarien sind in diesem Zusammenhang denkbar:

Bester Fall (1)

Sie lassen das Ventil einmal schnacken, es öffnet kurz und schließt bestimmungsgemäß. Fazit: Guter Anlagenmechaniker!

Schadensfall (2)

Das Ventil schließt nicht nach dem „Schnackenlassen“. Sie wechseln es aus und der Kunde lobt Sie für Ihre Umsicht und zahlt die Rechnung. Fazit: Guter Anlagenmechaniker!

Schlimmer Fall (3)

Das Ventil schließt nicht und der Kunde macht Sie verantwortlich für den Reparaturbedarf. Lieblingsargument in einem solchen Fall: „Vorher war alles in Ordnung. Erst als Sie da gefummelt haben, ist es zerstört worden.“ Fazit: Guter Anlagenmechaniker! Zeigen Sie dem Kunden diesen Bericht, um ihn zu beruhigen und von Ihrer Kompetenz zu überzeugen.

Schlimmster Fall (4)

Sie überprüfen das Sicherheitsventil nicht. Kurze Zeit nach Ihrem Einsatz entsteht ein Wasserschaden aufgrund der Tatsache, dass das Sicherheitsventil nicht ausgelöst hat oder nicht mehr korrekt schließen konnte. Man findet relativ leicht heraus, welcher Fachmann zuletzt an der Anlage gearbeitet hat und versucht, Ihren SHK-Betrieb an den Haken zu kriegen.

Fazit: Kein guter Anlagenmechaniker! Eventuell muss der Chef die Verantwortung dafür übernehmen und sich an der Behebung des Schadens beteiligen. In jedem Fall ist das Image des Betriebes angeknackst.

„Sparen“ Sie also nicht das Geld Ihres Kunden, das kann teuer für den Kunden oder für Ihren Chef werden. Drehen und Schnackenlassen sind daher Pflicht, wenn man ein Sicherheitsventil vor sich hat!

Dieser Artikel von Elmar Held ist zuerst erschienen in SBZ Monteur Ausgabe 11 / 2020. Dipl.-Ing. (FH) Elmar Held ist verantwortlicher Redakteur des SBZ Monteur. Er betreibt ein TGA-Ingenieurbüro, ist Dozent an der Handwerkskammer Münster und Hochschule Düsseldorf, sowie öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger.

Dieser Artikel ist zuerst in SBZ Monteur erschienen. Um ein kostenloses Probeheft zu bestellen, klicken Sie hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik