Solare Unterstützung: Effizient heizen mit Sonnenwärme

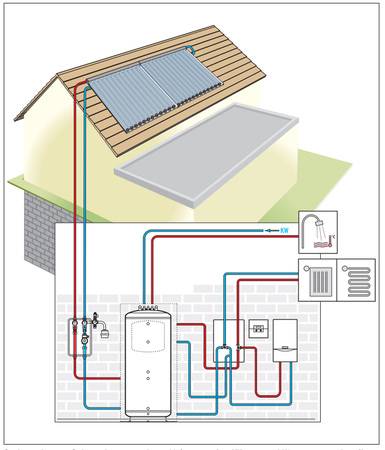

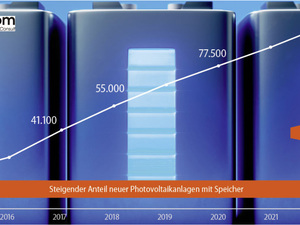

Rund 100.000 Solarwärmeanlagen sind im Jahr 2015 in Deutschland neu installiert worden. Laut den Bundesverbänden der deutschen Heizungsindustrie (BDH) und der Solarwirtschaft (BSW-Solar) sind insgesamt bereits mehr als zwei Millionen Solarwärmeanlagen in Betrieb. Beide Verbände hoffen für dieses Jahr auf eine weitere Marktbelebung infolge deutlich verbesserter staatlicher Zuschüsse und der Verschärfungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) im Neubaubereich. In Kombination mit einem Öl- oder Gas-Brennwertkessel bieten Solarthermieanlagen den Bauherren eine interessante Möglichkeit, die neuen gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Weitere Nachfrageimpulse für die Solartechnik könnten auch vom Heizungslabel für Neu- und Altanlagen ausgehen.

Konsequenzen eines hohen solaren Deckungsbeitrags

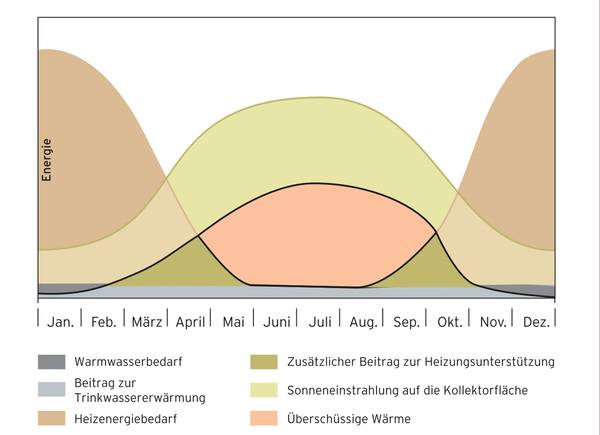

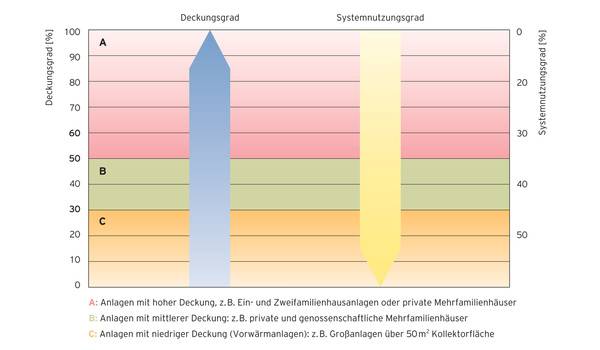

Mehr als jede fünfte, neu installierte Solarthermieanlage nutzte im vergangenen Jahr bereits die solare Heizungsunterstützung zusätzlich zur Trinkwassererwärmung. Für eine optimale Auslegung der Anlage spielt der solare Deckungsgrad eine entscheidende Rolle. Dieser beschreibt den Anteil am Wärmebedarf, der vom Solarsystem gedeckt werden soll. Während im Sommer eine hundertprozentige Deckung möglich ist, kann dies im Winter kaum erreicht werden.

Theoretisch wäre es möglich, die Kollektorfläche deutlich zu vergrößern und so den solaren Deckungsbeitrag, vor allem in den Übergangszeiten, zu erhöhen. Gleichzeitig wachsen jedoch die solaren, in der Regel nicht nutzbaren Überschüsse im Sommer. Der Zusammenhang zwischen zunehmender Kollektorfläche und einem steigenden Deckungsbeitrag mit zunehmenden Überschüssen kennt als einzigen markanten Anhaltswert in der Planung den Punkt, an dem die solare Heizungsunterstützung beginnt.

Aus diesem Zusammenhang könnte man ableiten, dass sich die Kollektorfläche nach den definierten Kundenwünschen, der zur Verfügung stehenden Fläche und letztendlich auch am Kundenbudget orientieren kann. Um jedoch ein sinnvolles Gleichgewicht zwischen Investition und Ertrag zu finden, ist vor allem die Verwendung der sommerlichen Wärmeüberschüsse relevant. Denn selbst ein Solarspeicher mit rund 1.000 Liter Fassungsvermögen gerät bei großen Kollektorflächen im Sommerbetrieb schnell an seine Grenzen bei der Wärmeaufnahme. Für Abhilfe könnten lediglich größere Wärmeverbraucher sorgen, etwa eine Schwimmbaderwärmung.

Neigung und Ausrichtung des Kollektorfelds

Anders als bei Solaranlagen zur Trinkwassererwärmung müssen in der Planung der solaren Heizungsunterstützung die Aspekte des gesamten Gebäudes inklusive aller Wärmeströme betrachtet werden. Grundsätzlich gilt, dass sich durch die solare Heizungsunterstützung in Gebäuden mit einem hohen spezifischen Wärmebedarf (W/m²) vergleichsweise mehr Brennstoffkosten einsparen lassen als bei Niedrigenergiehäusern, obwohl diese einen deutlich höheren solaren Deckungsbeitrag aufweisen können. Gleichzeitig fallen die solaren Verluste im Sommerbetrieb umso höher aus, je größer der solare Deckungsbeitrag ausgelegt wird. Daher bekommt die Einbindung der Wärmeabnahme im Sommer eine hohe Priorität in der Anlagenplanung.

Die Neigung des Kollektorfeldes hat ebenso eine wichtige Bedeutung für die Gesamtbilanz: Bei steileren Neigungen zwischen 45° und 60° erhöht sich der Strahlungseinfall auf den Kollektor in der Übergangszeit und im Winter. Gleichzeitig reduzieren sich die sommerlichen Überschüsse. Auch die Dachrichtung spielt bei der solaren Heizungsunterstützung eine andere Rolle. So ist ein nach Südwest ausgerichtetes Dach (ausnahmsweise) einer nach Südost ausgerichteten Fläche vorzuziehen, weil die Außentemperatur in Südwestlage an winterlichen Nachmittagen höher ist.

Welche Punkte sind bei der Anlagenplanung wichtig?

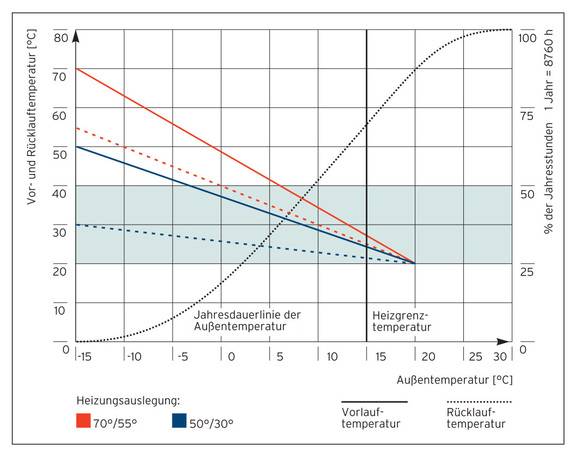

Wie sollte der Fachhandwerker bei der Planung einer Solaranlage zur Heizungsunterstützung vorgehen? Im Rahmen einer detaillierten Planung ist eine Anlagensimulation mit einer entsprechenden Software generell empfehlenswert. Die Fülle der möglichen Einflussparameter kann anhand eines Aufnahmeformulars geklärt werden. Relevant sind z. B. der spezifische Heizwärmebedarf des Gebäudes und die Möglichkeit der Nutzung sommerlicher Überschusswärme. Genauer untersucht werden sollte, ob es möglich ist, die aktuelle, maximale Vorlauftemperatur des Heizwassers abzusenken.

Bislang orientierte sich die Vorplanung der Kollektorfläche häufig an der zu beheizenden Nutzfläche des Gebäudes. So wird zum Beispiel für nach EnEV gedämmte Gebäude 1 m² Kollektorfläche je 10 m² Wohnfläche angesetzt. Bei dieser überschlägigen Dimensionierung werden jedoch zwei Fakten außer Acht gelassen. Zum einen werden der Warmwasserbedarf der Bewohner und deren Nutzungsverhalten nicht berücksichtigt, insbesondere im Sommer. Zum anderen ergeben sich bei Bestandsgebäuden deutliche Unsicherheiten im Hinblick auf den tatsächlichen Heizwärmebedarf.

Daher hat sich in der Praxis die Orientierung am möglichst hohen solaren Nutzungsgrad als Auslegungsempfehlung durchgesetzt. Dies bedeutet nichts anderes als die Auslegung auf ein Minimum an Kollektorfläche. Als Faustformel kann die Mindestkollektorfläche als das Zweifache der Fläche einer Anlage zur Trinkwassererwärmung mit hohem Deckungsbeitrag dienen. Von einem hohen Deckungsgrad wird üblicherweise dann gesprochen, wenn eine Solaranlage über das gesamte Jahr deutlich mehr als die Hälfte des Warmwassers erwärmt.

Was ist bei der Solarkollektor-Auswahl zu beachten?

Zentraler Bestandteil einer solarunterstützten Beheizung sind zunächst die Kollektoren, wobei Flach- und Röhrenkollektoren zur Auswahl stehen. Flachkollektoren sind kostengünstiger und eignen sich ideal zur solaren Warmwasserbereitung. Mit größeren Kollektorflächen ist auch eine Heizungsunterstützung denkbar. Röhrenkollektoren können die bessere Wahl für alle sein, die die Sonnenenergie mit der technisch bestmöglichen Effizienz nutzen wollen. So sind beispielsweise die Kollektoren Aurotherm-Exclusiv vergleichsweise leicht und auch für anspruchsvolle Aufgaben wie die solare Heizungsunterstützung gut geeignet. Sie gewährleisten selbst unter schwierigen Einbaubedingungen sowie auch im Frühjahr und Herbst noch hohe Solarerträge.

Generell sollte der Wirkungsgrad der verwendeten Kollektoren möglichst hoch sein, um auch bei niedrigen Außentemperaturen noch möglichst hohe Systemtemperaturen zu erreichen. Wichtig ist hierbei ein Kennlinienvergleich der Kollektoren: Insbesondere bei einer Temperaturdifferenz zur Umgebung von 50 bis 60 K sollte der Wirkungsgrad möglichst hoch sein, weil dies annähernd den Verhältnissen entspricht, unter denen der Kollektor später arbeitet.

Außerdem ist bei einer solaren Heizungsunterstützung das Verdampfungsverhalten beim Anlagenstillstand zu beachten. Bei Kollektoren mit oben liegenden Anschlüssen muss im Stillstand der gesamte Kollektorinhalt verdampfen, ehe die Wärmeübertragung ins System zum Stillstand kommt. Kollektoren mit mindestens einem unten liegenden Anschluss dampfen hingegen schneller leer, da schon kleinste Dampfmengen im Kollektor die Flüssigkeit aus dem Kollektor herausdrücken. Das Kollektorfeld sollte in diesem Fall so verlegt werden, dass die Anschlussleitungen zum Ausdehnungsgefäß hin fallend geführt werden.

Solarspeicher müssen zu beiden Wärmeerzeugern passen

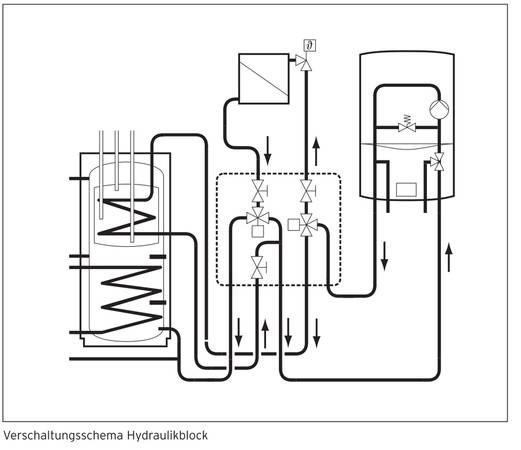

Ein weiterer, zentraler Solarsystem-Bestandteil ist ein geeigneter Solarspeicher, der zur Zwischenspeicherung von Heizungswärme oder zusätzlich für die Warmwasserbereitung konzipiert ist. Eine häufig anzutreffende Bauform sind Heizwasserpufferspeicher, die so zu dimensionieren sind, dass eine gut funktionierende und wirtschaftliche Anlagenkombination sichergestellt wird. Schichtladespeichersysteme unterstützen die Bildung natürlicher Temperaturschichten im Behälterinneren. Im Vergleich zu konventionellen Speichern verfügen sie zudem über ein schnelleres Aufheizverhalten und einen höheren Nutzungsgrad.

Mit einem Multifunktionsspeicher, wie dem Vaillant Allstor-Exclusiv, lassen sich unterschiedliche Energiequellen kombinieren. Ergänzend gibt es häufig zum Speicher passende Solar- und Frischwasserstationen. Die Solarladestation sollte über eine eigene, intelligente Regelung sowie eine Hocheffizienz-Solarpumpe verfügen. Empfehlenswert sind Produkte, bei denen sich der Volumenstrom automatisch selbst einstellt und die ansonsten üblichen manuellen Anpassungen entfallen. Hilfreich kann zudem ein integriertes und beleuchtetes Display sein, welches unter anderem den Solarertrag und den Betriebszustand darstellt.

Solaranlagen zur Heizungsunterstützung werden immer bivalent betrieben. Als weitere Wärmeerzeuger kommen beispielsweise Gas- und Öl-Brennwertgeräte, Pelletkessel und Wärmepumpen infrage. Wichtig für die Planung des Fachhandwerkers ist, dass eine Solarthermieanlage keinen Einfluss auf die Nennleistung des (herkömmlichen) Wärmeerzeugers hat. Dieser ist immer so auszulegen, als ob er ohne solare Heizungsunterstützung arbeiten würde. Die Dimensionierung des Speichers muss immer beiden Wärmeerzeugern gerecht werden. Wird die Solaranlage etwa mit einer Wärmepumpe kombiniert, erfüllt ein Pufferspeicher zusätzliche Aufgaben wie etwa die Überbrückung von Sperrzeiten der Energieversorger oder die Pufferung von Wärmeenergie für den Abtauvorgang bei Luft-Wasser-Wärmepumpen.

Eine Minimallösung kalkulieren

Kommen alle Anlagenbestandteile aus der Hand eines Herstellers, ist dies nicht nur mit Blick auf die Haftung vorteilhaft. Für den Handwerker ergeben sich noch weitere Erleichterungen mit Blick auf die Angebotskalkulation, das Erstellen des Energielabels, den Bestellvorgang sowie auf die Installation und Einregulierung in Verbindung mit einer gemeinsamen Systemregelung.

Anlagen der solaren Heizungsunterstützung mit unterschiedlichen Deckungsbeiträgen sind innerhalb einer preislich großen Bandbreite verfügbar. Fachhandwerker sollten daher immer eine Minimallösung kalkulieren, damit der Kunde einen Überblick über die Mindestkosten erhält. Auf der Basis von Simulationen können dann Fälle ausgearbeitet werden, die von einer Vergrößerung der Kollektorfläche ausgehen. Darauf aufbauend können dann die erforderlichen Mehrinvestitionen konkret in Brennstoffersparnis und CO2-Minderung ausgedrückt werden.

Empfehlenswert ist es, schon im Zuge dieser Kostenaufstellungen immer auch die mögliche(n) Fördergeldsumme(n) auszuweisen, wie die des Marktanreizprogramms des BAFA (Bundesamt für Wirtschaft) oder von Programmen der Förderbank KfW.

Fazit

Die solare Heizungsunterstützung wird bei der Installation neuer Solaranlagen immer öfter eingesetzt. Die klassische Optimierung des solaren Deckungsgrades wie bei Anlagen zur solaren Warmwasserbereitung ist dabei nicht möglich. Vielmehr entscheiden bestimmte Randbedingungen über die bestmögliche Auslegung und die Größe des Gesamtsystems. Erforderlich ist in der Regel immer eine Simulationsrechnung der geplanten Anlage. Bei der Auswahl der bestmöglichen Systemkomponenten ist nicht nur die Frage des Kollektors, sondern insbesondere auch des Wärmespeichers und der passenden Regelung zu beantworten.

Vorteilhaft für den Handwerker ist hierbei beispielsweise die Zusammenarbeit mit einem Systemhersteller, weil dieser alle Komponenten der Anlage als abgestimmtes, energieeffizient arbeitendes System aus einer Hand anbieten kann.

Dieser Artikel ist zuerst in SBZ erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen SBZ Newsletter.

Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik