Regelwerk Heizung: Grundlagenermittlung in der Praxis

Die Grundlagenermittlung soll den planenden Handwerker bzw. Planer in die Lage versetzen, im folgenden Schritt ein sinnvolles Anlagenkonzept zu entwickeln. Das hört sich zunächst trivial an, ist es aber nicht.

Ein einfaches Beispiel: Ohne die Information, dass es sich um ein Effizienzhaus nach KfW-Standard handeln soll, wird ein Fachhandwerker bei einem vorliegenden Grundriss vielleicht ein Brennwertgerät mit Heizkörpern vorschlagen. Damit ist aber der gewünschte Standard voraussichtlich nicht zu erreichen.

Mit dieser Information kommt man stattdessen vielleicht zu dem Ergebnis, dass eine Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung geeignet ist, weil in diesem Fall (Kenntnis des Grundrisses) kein Platz für die Solarthermie und eine Be- und Entlüftungsanlage vorhanden ist. Schon stellt sich aber die nächste Frage, ob eine Luft/Wasser-Wärmepumpe aufgrund der Schallemissionen überhaupt einsetzbar ist (Kenntnis des baulichen Umfelds).

Was ist gewünscht und was möglich?

Wenn man also nicht permanent seine eigene Planung über den Haufen werfen möchte, sollte man sich vorher informieren, was gewünscht und was möglich ist. Das Regelwerk Heizung zieht daher die Grundlagenermittlung direkt in Kapitel 1 an den Anfang des Planungsprozesses. Die aufgeführten Checklisten helfen dabei, möglichst umfassend alle relevanten Informationen zu einem frühen Zeitpunkt zu ermitteln.

Neben der Vermeidung einer unnötigen Überarbeitung der Planung hat dies aber noch einen weiteren Vorteil: Man erstellt automatisch eine Dokumentation, in der auch die Absprachen mit dem Bauherrn festgehalten sind. Tipp: Lesen Sie hierzu auch Heizungsanlagen richtig planen und dokumentieren

Wenn zum Beispiel der Bauherr im Beratungsgespräch keine Anforderungen an den Schallschutz gestellt hat und dies schriftlich festgehalten wurde, dann ist der Fachhandwerker bei nachträglichen Beschwerden bezüglich einer angeblichen Lärmbelastung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe in einer besseren Position. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass keine planerischen oder handwerklichen Fehler gemacht wurden.

Solide Basis für die weiteren Schritte

Das Kapitel 1 Grundlagenermittlung ist als informativ gekennzeichnet. Es gibt schließlich keine Vorgaben dafür, wie man seine Arbeit angemessen einteilen sollte. So gehört zur Grundlagenermittlung auch der Energieausweis. Dessen Erstellung ist aber möglicherweise nicht Aufgabe der Haustechnikplanung. Die Kenntnis eines vorhandenen Energieausweises oder dessen vorausschauende Erstellung für die Beurteilung der Förderfähigkeit ist aber sinnvoll.

Dieses Kapitel und die zugehörigen Checklisten helfen daher bei einer strukturierten und vollständigen Planung. So lässt sich vermeiden, dass man später etwa die Arbeit mit dem Haustechnikprogramm unterbrechen muss, weil wichtige Daten noch erhoben werden müssen. Zumal sich die Frage stellt, ob bei so einem Vorgehen wirklich alle relevanten Punkte abgearbeitet werden, was dann im Zweifelsfall auch nur schwer zu belegen ist.

Alle Unterkapitel sind zudem direkt nach der Überschrift mit der jeweiligen Zielgruppe gekennzeichnet. Das hat den Hintergrund, dass dieses Wissen nicht nur für den planenden Handwerker oder Planer relevant ist. In unterschiedlichem Maße betroffen sind auch Energieberater, Anlagenmechaniker und Servicetechniker. Liegt der Fokus also rein auf der Planung, kann man die Anzahl der zu behandelnden Kapitel etwas reduzieren.

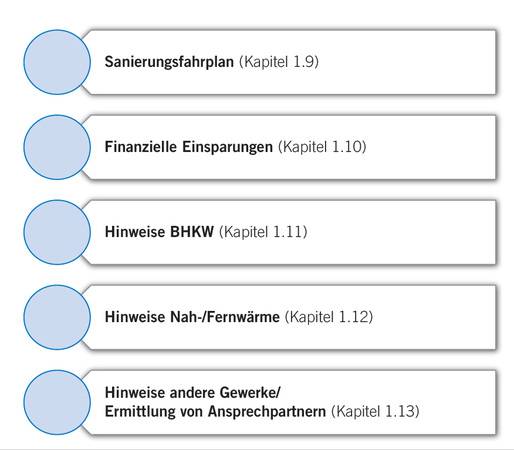

Das Regelwerk führt anhand einer großen Checkliste durch die Grundlagenermittlung. Dieser sind verschiedene Listen untergeordnet, die bei Bedarf durchgegangen werden. Die Punkte reichen von der Kenntnis eines eventuell vorhandenen Energieausweises über U-Werte und die Lage von Schutzgebieten bis hin zu vielleicht überraschenden Punkten, wie die Ermittlung der Ansprechpartner oder des Nutzerwunschs.

Gebäude- und Anlagenkennwerte

Die Kenntnis von Gebäudekennwerten (Kapitel 1.4), wie etwa dem U-Wert, ist scheinbar selbsterklärend. Tatsächlich lohnt es sich jedoch, einzelne Punkte gezielt im Rahmen der Grundlagenermittlung zu betrachten. So wird das Anlagenwasser in der Praxis derzeit eher stiefmütterlich behandelt. Die Kenntnis der Wasserbeschaffenheit ist aber leider nicht trivial. Im Neubau kann man sich gegebenenfalls auf Wasseranalysen des Versorgers zurückziehen, im Bestand ist das schon aufwendiger.

Hier müssen Messungen durchgeführt werden und das Wasser muss klar und frei von sedimentierenden Ablagerungen sein. Es ist unbedingt notwendig zu wissen, ob chemische Zusätze im Wasser vorhanden sind. Sonst ist es nicht möglich, zu entscheiden, ob der neue Wärmeerzeuger mit dem verfügbaren Wasser betrieben werden kann. Eventuelle Aufbereitungsmaßnahmen können in einem zweiten Schritt ebenfalls nur mit diesen Informationen geplant werden.

Weiterhin empfehlenswert ist ein Vorab-Check, welcher Platz an welcher Stelle für die Haustechnik zur Verfügung steht. Erfahrungsgemäß gibt es hier regelmäßig Probleme. Das gilt nicht nur für den Platzbedarf von Pufferspeichern, der leider noch nicht von allen Architekten angemessen berücksichtigt wird. Damit einher geht auch die leidige Thematik der Leitungsführung in Trassen und Schächten.

Herausforderung Bestand

Bestandsanlagen stellen die Planung immer vor besondere Herausforderungen. Auf der einen Seite gibt es im Regelfall keine Dokumentation. Woher kommen dann zum Beispiel die U-Werte? Auf der anderen Seite muss die neu eingebaute Technik auch mit der vorhandenen Technik harmonieren.

Die Verwendung von C-Stahl-Rohr in einem bestehenden Netz ist ohne weitere planerische Maßnahmen möglicherweise keine gute Idee, wenn sich in diesem Netz eine alte Fußbodenheizung befindet (Sauerstoffdiffusion). Vor dem Hintergrund der weiteren Bewirtschaftung der Immobilie empfiehlt es sich eventuell, bestimmte Ventiltypen bzw. Fabrikate so wie bereits im Bestand vorhanden auszuführen. Hinweise zum Umgang mit diesen Fragen gibt Kapitel 1.5.

Es sei darauf hingewiesen, dass mögliche Quellen für die jeweiligen Informationen in den Checklisten angegeben sind. Dazu gehört z. B. der Architekt. Es können im Einzelfall aber auch andere Planer, der Energieberater oder der Versorger sein. Als kleine Hilfestellung schlägt Kapitel 1.13 eine Liste mit Ansprechpartnern vor. Diese werden im Zuge der Planung und Ausführung noch häufiger benötigt.

Der Nutzer als Dreh- und Angelpunkt

Eine Sonderstellung nimmt der zukünftige Nutzer ein. Wenn die Planung nicht seinen Wünschen entspricht, kann das problematisch sein. Dabei geht es nicht in erster Linie um juristischen Streit. Dieser kann aber eine Folge sein.

Ein Beispiel: Wie üblich, wird die Heizungsanlage auf 20 °C Raumtemperatur ausgelegt. Der Nutzer fröstelt, findet im laufenden Betrieb schnell den Knopf am Regler, der die Heizkurve verschiebt, und schiebt diesen bis zum Anschlag. Die Wohnung wird warm. Ist damit alles in Ordnung? Leider nein. Der Verbrauch der Wärmepumpe steigt in diesem Beispiel extrem an und die Jahresarbeitszahl geht in den Keller.

Letztlich liegt hier das Problem darin, dass nicht miteinander geredet wurde. Der Nutzer als Auftraggeber weiß in vielen Fällen nicht, was er als Wunsch äußern muss, weil es für die Auslegung relevant ist. Man kann natürlich in jedem Streitfall von einem Richter klären lassen, ob 20 °C während der Heizperiode reichen und im Rahmen des Auftrages zu erwarten sind. Einfacher ist es aber, diesen und weitere Punkte mit dem Nutzer vorab zu klären.

Wünsche strukturiert festhalten

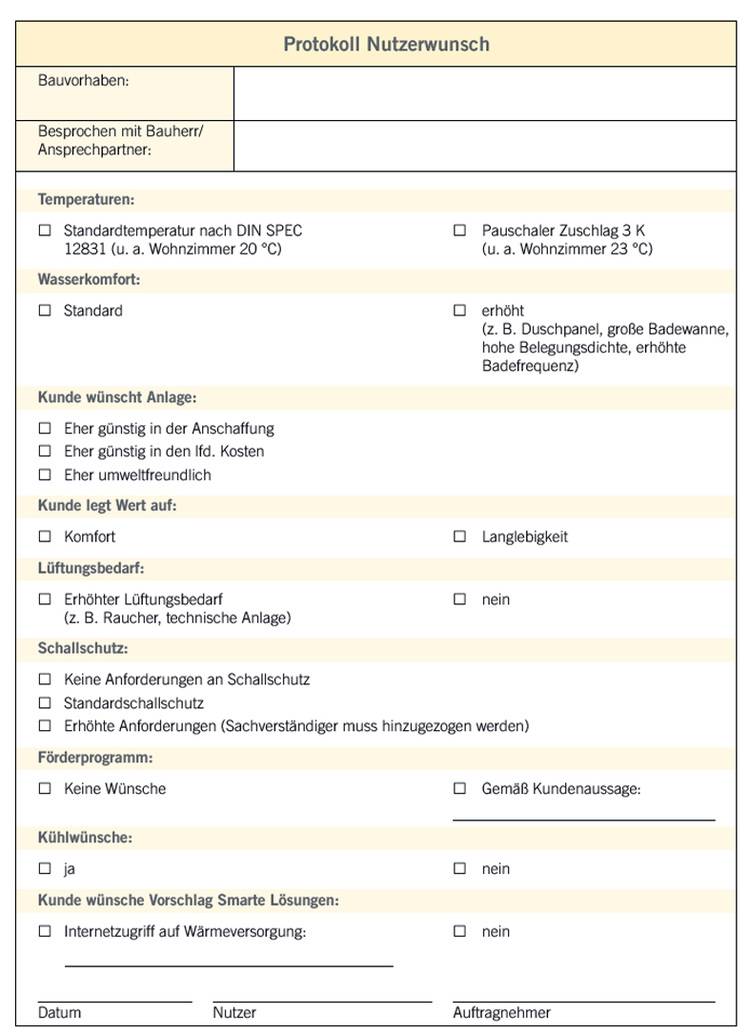

Genau dafür enthält das Regelwerk in Kapitel 5 ein Protokoll zur Nutzerbefragung.

Hier stellt man schnell fest, dass der Nutzer zentraler Dreh- und Angelpunkt der Auslegung ist. Neben den oben beschriebenen Aspekten sei hier exemplarisch auf folgende Punkte eingegangen:

- Warmwasserbedarf: In modernen Gebäuden ist der Warmwasserbedarf für die Ermittlung der Anlagengröße ähnlich wichtig wie die Heizlast. Wenn am Ende aufgrund der Heizlast eine Wärmepumpe mit 3 kW Leistung gewählt wird, gibt es spätestens bei der Nutzung eines Duschpanels oder der Füllung einer großen Badewanne Probleme. Anders als beim herkömmlichen Kessel heißt es dann im Winter entweder frieren oder sehr lange kaltes Wasser. Aufgrund des geringen Preises und der breiten Modulation moderner Brennwertgeräte würde niemand ein 3-kW-Gerät einbauen. Schließlich ist hier Leistung (fast) im Überfluss vorhanden. Die Abfrage des gewünschten Warmwasserkomforts ist daher im effizienten Gebäude sehr wichtig.

- Schallschutz: Auch wenn es keiner gerne hört: Schallschutz ist kostenträchtig. Je höher die Anforderungen sind, desto mehr Planungs- und Abstimmungsleistung wird benötigt und desto teurer sind die Lösungen. Das geht von der Zonierung des Grundrisses bis hin zur Auswahl der verwendeten Materialien bzw. der Einbauart. In der Regel müssen hier Architekt und Fachhandwerker/Planer eng zusammenarbeiten. Daher muss das Ziel klar definiert sein.

- Kühlwunsch: Neben der grundsätzlichen Umsetzung eines Kühlwunsches sollte klar mit dem Nutzer abgesprochen werden, wie viel Kühlleistung er möchte. Mit einer Flächenheizung in Kombination mit einer geeigneten Wärmepumpe kann zum Beispiel sehr energiesparend gekühlt werden. Dies reicht für einen deutlich höheren Wohnkomfort im Sommer, aber nicht für eine garantierte Innentemperatur von 20°C bei Außentemperaturen von 30°C. Wird so eine Leistungsfähigkeit wirklich gewünscht, müssen andere Systeme gewählt werden.

Weitere Informationen zum Regelwerk gibt es auf der Internetseite des ZVSHK.

Dieser Beitrag von Matthias Wagnitz ist zuerst erschienen in SBZ 16-17/19. Dr.-Ing. Matthias Wagnitz ist Referent für Energie und Wärmetechnik beim ZVSHK.

Artikelserie: Regelwerk Heizung

In unserer Reihe stellen wir in Zusammenarbeit mit dem ZVSHK den Band 1: Planung des Regelwerks Heizung ausführlich vor. Dieser dient als Ratgeber und Checkliste für die tägliche Planungspraxis. Dabei stehen die folgenden Themen im Mittelpunkt:

Teil 1: Einführung in das Regelwerk: Konzept und Aufbau

Teil 2: Grundlagenermittlung in der Praxis

Weitere Artikel zum Regelwerk Heizung

Dieser Artikel ist zuerst in SBZ erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen SBZ Newsletter.

Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik