Reklamationen vermeiden: So gelingt ein sicherer Schallschutz

Zu sehr ziehen sich Handwerk und Industrie auf einschlägige Normenwerke zurück, ohne dabei die aktuelle Rechtsprechung im Auge zu behalten. Besteller von Bauleistungen müssen für ihre Ansprüche keine Kenntnisse von Schallgrenzwerten besitzen und können sich auf übliche Schallschutzstandards berufen. Wenn es in einer Wohnung hinterher lauter ist als erwartet und die akustischen Werte hinter den Anforderungen zurückbleiben, dann kann Mietminderung durch den Mieter und Minderung des Kaufpreises durch den Bauherrn einer Eigentumswohnung erfolgen. Reklamationen sind dann keine Seltenheit, denn mit den explodierenden Immobilienpreisen steigen auch die Ansprüche der Bauherren und deren Bereitschaft, ihre Rechte durchzusetzen.

Eindeutige Rechtsprechung

Das Oberlandesgericht (OLG) München hat in einem Urteil vom 19.05.2009 (BauR 2012.266) klargestellt, dass ein Bauherr nicht nur Anspruch auf die Einhaltung von Mindeststandards hat, sondern von einer Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik ausgehen darf. In seiner Begründung heißt es wörtlich: „Es kommt auf die berechtigten Erwartungen der Erwerber einer Wohnung an, die regelmäßig von einem üblichen Qualitäts- und Komfortstandard sowie der Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik ausgehen dürfen. Im konkreten Fall vermitteln der aufwändig gestaltete Verkaufsprospekt und die umfangreiche Baubeschreibung den Eindruck einer soliden Ausstattung, die sogar gehobenen Ansprüchen gerecht wird. Hervorgehoben werden neben Parkettfußböden u. a. die Ruhe und der Komfort der attraktiven Wohnungen. Architektonische Details würden zusätzliche Lebensqualität schaffen. Hohe Ansprüche an die Wohnqualität würden erfüllt. Es kann deshalb nicht zweifelhaft sein, dass bei einem Erwerber die berechtigte Erwartung geweckt wurde, dass zumindest der übliche Komfortstandard eingehalten bzw. ein Zustand erreicht wird, in dem die Bewohner im Allgemeinen Ruhe finden.“

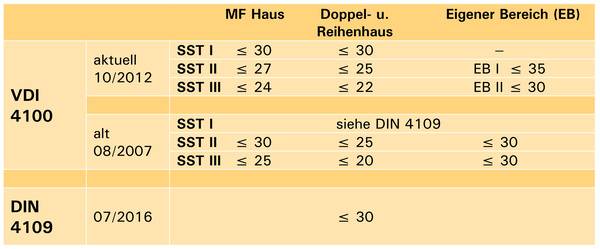

Dieser Rechtsprechung ist auch das Landgericht (LG) Landshut (AZ. 12 S 969/12 v. 31.08.2012) gefolgt, dass so wörtlich „der Schallschutz nicht ausreichend ist, wenn er bloß die Voraussetzungen der VDI-Richtlinie 4100 Schallschutzstufe II bzw. der DIN 4109 erfüllt.“ Das Landgericht verhandelte über ein Gebäude, dessen Errichtung im Jahr 2001 stattfand. Weiter führt es in seiner Begründung aus: „Das Berufungsgericht verkennt nicht, dass die DIN-Normen keine Rechtsnormen darstellen, sondern private technische Regelungen mit Empfehlungscharakter sind. Als maßgebend wird daher nicht angesehen, welche DIN-Norm gilt, sondern ob die Bauausführung zur Zeit der Abnahme den anerkannten Regeln der Technik entspricht. DIN-Normen wiederum können diese allgemein gültigen, anerkannten Regeln der Technik wiedergeben, können aber auch dahinter zurückbleiben. Letzteres dürfte sogar eher der Fall sein, weil die DIN-Normen oftmals hinter der technischen Entwicklung und den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die sich in ständigem Fluss befinden, hinterherhinken.“Was hat denn nun Gültigkeit? Auch dazu liefert das LG Landshut Antworten: „Insoweit könnten aus den Regelwerken die Schallschutzstufen II und III der VDI-Richtlinie 4100 (…) oder das Beiblatt 2 zur DIN 4109 (Bild 1 in der Bildergalerie) Anhaltspunkte liefern.“

Lesen Sie hierzu: Wie laut darf es sein? Aktualisierter BWP-Ratgeber zum Thema Schallschutz.

Schutz der Gesundheit im Fokus

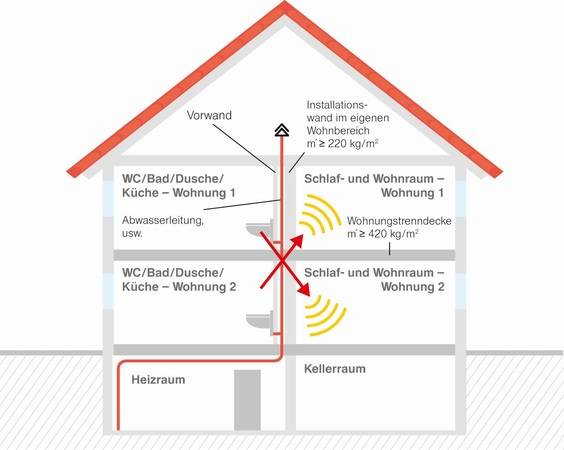

Menschen vor unzumutbaren und gesundheitsschädlichen Lärmbelästigungen zu schützen, ist weiterhin einer der Grundsätze der DIN 4109. Dabei wurde ein Mindeststandard zur Vermeidung von gesundheitlichen Beeinträchtigungen festgelegt. Für darüber hinausgehende Ansprüche an Wohnkomfort findet die VDI 4100 Anwendung. Nicht mehr zeitgemäß ist, dass nur die Schallbelastung durch eine angrenzende Wohneinheit betrachtet wird, wohingegen die Belastung durch im eigenen Bereich entstehende Geräusche (z. B. Toilettenspülung) kaum Beachtung finden. Die VDI 4100 setzt im eigenen Wohnbereich schalltechnische Grenzwerte fest. Hier sind höhere Schallpegel zugelassen als die durch den fremden Bereich erzeugten. Das ist praxisfremd, denn auch der durch den Mitbewohner erzeugte Schall einer Toilettenspülung stört den eigenen Schlaf.

Störender Schall wird zu Lärm. Lärm wiederum löst negative Emotionen aus. Häufigkeit und individuelle Störung dieser Lärmbelastung rufen vegetativ-hormonelle Reaktionen hervor. Bei andauernder Problematik können funktionale Störungen und langfristige Gesundheitsbeeinträchtigungen entstehen. In Wohnungen sollen sich Menschen wohlfühlen. Als persönliche Schutzbereiche sollen sie auch übliche Komfort- und Qualitätsansprüche erfüllen. Dazu gehört, Privatsphäre und Individualität angemessen zu verwirklichen.

Eben diese Aspekte wurden von den Gerichten und den Gesetzgebern berücksichtigt und bewertet. „Schutz der Gesundheit“ reicht heutzutage in aller Regel zur Erfüllung zeitgemäßer schallschutztechnischer Anforderungen nicht mehr aus. Die aktuellen Bedürfnisse der Menschen erfordern einen besseren Schallschutz im Hochbau mit einer neuen Qualität. Die gestiegenen Nutzererwartungen sind dabei eng an die allgemein verbesserte Bauweise von Gebäuden gekoppelt. Denn der immer besser abgeschirmte Außenlärm lässt Innengeräusche zunehmend in den akustischen Vordergrund und in das Bewusstsein der Bewohner treten.

Erhöhter Schallschutz mit VDI 4100 und DEGA

Schalltechnischen Komfort sicher und für alle Seiten konfliktfrei zu erreichen, dafür schafft die VDI 4100 beste Voraussetzungen. Die Richtlinie beinhaltet konkrete Vorschläge und werkvertragliche Vorgaben für einen erhöhten Schallschutz. Mit den Schallschutzstufen I, II und III erfolgt eine Differenzierung der akustischen Qualität gebäudetechnischer Anlagen. Als Mindeststandard ist die SSt II VDI 4100 mit akustischen Werten, die in der Regel einen zeitgemäßen Schallschutz mittlerer Art und Güte gewährleisten, festgelegt. Bestehen besondere Komfortansprüche, sollte SSt III explizit vertraglich vereinbart werden. Generell sollten schalltechnische Anforderungen abgestimmt und zwischen den Vertragsparteien schriftlich fixiert werden.

Aktuelle Erkenntnisse und einschlägige Gerichtsurteile legen Schallpegel im privaten Wohnbereich deutlich unter 30 dB(A), am besten unter 25 dB(A) nahe. Erst in diesen schalltechnischen Regionen sind die unzureichenden Werte der DIN 4109 und der SSt I überflügelt und die Ruhe im Haus flächendeckend sichergestellt. Nicht täuschen: Diese paar dB(A) Unterschied machen in der subjektiven Wahrnehmung tatsächlich eine Menge aus. Bereits eine Pegelerhöhung um 3 dB(A) führt zu einer Verdopplung der subjektiven Lautheit.

Mit der DEGA Empfehlung 103 bietet die Deutsche Gesellschaft für Akustik ein stark differenziertes Schema verschiedener Schallschutzklassen an. Mit dem Schallschutzausweis kann die Wohnung/das Gebäude – ähnlich dem Energiepass – klassifiziert werden.

In fünf Schritten zu sicherem Schallschutz

Das negative Image von Schallschutz als unverhältnismäßiger Zeit- und Kostenfaktor verleitet immer mehr Baubeteiligte zu nachlässigem Arbeiten in diesem Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung. Ungedämmte Leitungen, nicht entkoppelte Sanitärkeramik und Körperschallkontakte zur Trockenbauinstallation sind die häufigste Folge. Einfach umzusetzen und in die Baupraxis zu integrieren, sind die folgenden fünf Grundsätze. Diese fassen alles Wichtige, was zum Erreichen werkvertraglicher Leistungsziele und für eine akustisch sichere Planung und Ausführung erforderlich ist, zusammen:

1. Grundrisse und Bauweise schallgünstig planen

Statt Sanitärräume Wand an Wand mit einem Schlafzimmer bzw. direkt unter oder über Schlaf- und Wohnzimmern der Nachbarwohnung anzuordnen, sind diese Raumarten versetzt zu planen. In den Regelwerken werden hierzu Beispiele aufgezeigt. Die luftschalltechnische Optimierung des Baukörpers unterstützend, kommen Sperrmassen oder schwere Werkstoffe mit hoher innerer Dämpfung zum Einsatz. Immer davon abhängig, was die Bauweise erfordert (Bild 2 in der Bildergalerie).

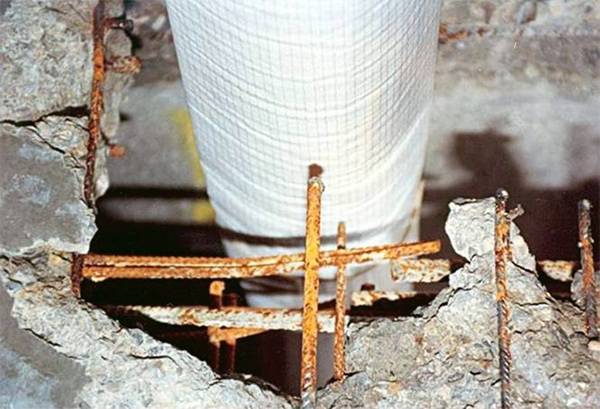

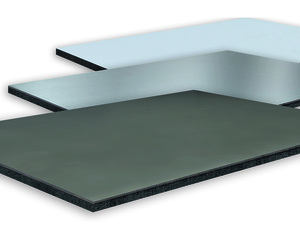

2. Körperschallbrücken durch Entkoppelung vermeiden

Die akustische Entkoppelung vom Baukörper erfolgt am besten mithilfe weichfedernder Dämmsysteme. Ausgestattet mit einer reißfesten Oberfläche, wie etwa bei den Schallschutzprodukten von Missel, bleibt das Material dauerhaft unverwüstlich und leistungsfähig. Nach Möglichkeit sogar unabhängig davon, wie und wie gut nachfolgende Gewerke (z. B. Trockenbau, Elektro, Estrich- und Fliesenleger, Maurer) arbeiten. Das gibt zusätzliche Sicherheit vor Körperschallbrücken, verursacht z. B. durch scharfkantige Armierungen. (Bild 3 und 4 in der Bildergalerie)

Lesen Sie auch: Was ist Körperschall?

3. Körperschalldämmung für Rohrinstallationen

Sämtliche Rohrleitungen der Haustechnik erfordern eine lückenlose akustische Entkoppelung. Nur so können Kontakte mit dem Baukörper und daraus entstehende Körperschallprobleme vermieden werden. Ganz gleich, ob bei Guss- oder Kunststoffrohren: Dickwandige Abwasserrohrleitungen aus Kunststoff, auch „Schallschutzrohre“ genannt, mindern lediglich den Luftschall. Sie erfordern zusätzlich aber auch eine Körperschalldämmung. Angaben der Hersteller in deren anwendungstechnischen Handbüchern bestätigen dies.

4. Akustisch richtige Verlegung

Richtungsänderungen im Abwasserrohrsystem erfordern eine langsame Umlenkung, um starke Aufprallgeräusche abzumindern. Empfehlenswert ist es, statt 90°-Bögen die akustisch günstigere Alternative mit 2 x 45°-Bögen einzusetzen. Für Guss- und Kunststoff-Abwasserleitungen stehen mit MSA 4 und MSA 9 spezielle Schallschutz-Dämm-Manschetten zur Verfügung. Insbesondere auch für komplizierte Formstückgeometrien von Missel. Konsequenterweise hat sich die durchgängige Körperschallentkopplung auch auf die Verwendung entsprechender Rohrschellen zu erstrecken (Bild 5 in der Bildergalerie).

5. Berücksichtigung weiterer TGA-Schnittstellen

Viele Systeme und Anlagen in der Haustechnik erfordern zusätzlich zum Schallschutz die Beachtung weiterer Regelwerke. Bei Durchführungen durch Wände und Decken sind nicht nur die akustischen Anforderungen, sondern oft auch brandschutztechnische Bestimmungen zu berücksichtigen. Zur Vereinfachung bietet der Markt mit entsprechenden Brandschutz-Dämm-Manschetten gute und sichere Kombinationen beider Bereiche. Werkvertragliche Leistungsziele werden damit umfassend erfüllt (Bild 6 in der Bildergalerie).

Fazit

Basierend auf der gängigen Rechtsprechung, den gesundheitlichen Erkenntnissen und den allgemeinen Regeln der Technik (aRdT) sind Schallpegel von 30 dB(A) im fremden Bereich als absolute Mindestanforderung geschuldet. Im Zusammenhang mit Komfort und gehobener Ausstattung sind Schallpegel von 25 dB(A) als technisch möglicher Maßstab anzulegen. Zudem ist in Räumen der eigenen Nutzung ein maximaler Schallpegel von 30 dB(A) anzustreben. Das geschuldete Schallschutzniveau im Voraus abzustimmen und werkvertraglich zu vereinbaren, sorgt für klare Verhältnisse. Herrscht Unsicherheit über auftretende Schallpegel, ist für jedermann eine erste Orientierung einfach möglich. Per Smartphone lässt sich mit kostenlosen Schallpegelmess-Apps auf die Schnelle eine erste Messung durchführen. Sichere Ergebnisse kann später professionelles Mess-Equipment liefern.

Besser ist es, wenn es zum Streitfall mit dem Kunden gar nicht erst kommt. Hierfür muss aber auf vielen Baustellen ein Umdenken stattfinden. Denn Schallschutz für hohe Kosten bei Montage und Material verantwortlich zu machen und deshalb zu vernachlässigen, ist zu kurz gedacht. Einmal durch Schallbrücken oder andere Unachtsamkeiten entstandene Schallmängel sind, wenn überhaupt, nur durch großen baulichen Aufwand zu beseitigen. In Wirklichkeit reduziert sich die akustische Aufgabenstellung auf einige wesentliche bewährte Elemente, Materialien und Zubehörteile. Wichtigstes Prinzip dabei: Die lückenlose Dämmung mit weichfedernden und zugleich reißfesten Dämmsystemen. Einfach und schnell durchzuführen, lassen sich diese Maßnahmen effizient in den Montageablauf einbinden. Dazu sind besonders Schalldämmprodukte mit einem integrierten Schnellverschluss von Vorteil.

Dieser Beitrag von Patrice Demmerlé und Andreas Engel ist zuerst erschienen in SBZ/16-2016. Patrice Demmerlé ist Leiter der Abteilung Produktmanagement bei Kolektor Missel Insulations in Fellbach. Andreas Engel ist Produktmanager Schallschutz bei Kolektor Missel Insulations in Fellbach.

Dieser Artikel ist zuerst in SBZ erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen SBZ Newsletter.

Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik