So funktioniert Schallschutz in der Gebäudetechnik

Entspannung, Erholung, Komfort, Ruhe und ein gewisses Mindestmaß an Privatsphäre sind wesentliche Grundbedürfnisse, die Bewohner an ihr Zuhause stellen, um sich von den täglichen Herausforderungen des hektischen Alltags zu erholen. Besonders der Schutz vor äußeren und inneren Geräuschen ist von erheblicher Bedeutung für die Wohn- und Lebensqualität. Guter Schallschutz ist demnach ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Das gilt auch für alle Geräusche, die von der wasserführenden Gebäudetechnik ausgehen.

Was ist überhaupt Schall?

Als Schall bezeichnet man allgemein mechanische Schwingungen materieller Teilchen eines elastischen Mediums wie Gase, Flüssigkeiten oder Festkörper. Diese Schwingungen bewirken Druck- und Dichteunterschiede im jeweiligen Trägermedium. Die Schwingungen breiten sich über Schallwellen aus, die als Ton, Klang, Geräusch, Knall (wie beim Durchbrechen der Schallmauer) oder Lärm auftreten und empfunden werden. Die genannten Formen des Schalls unterscheiden sich dabei im Schwingungsverlauf.

Welche Schallarten sind in der Sanitärtechnik bedeutend?

In der Sanitärtechnik sind Luft- und Körperschall von Bedeutung. Ausgehend von seiner Quelle kann der Schall auf seinem Ausbreitungsweg – je nach Situation – vom Luftschall zum Körperschall und wieder zum Luftschall überwechseln. Das menschliche Ohr empfindet nur den Luftschall.

Luftschall: kugelförmige Ausbreitung

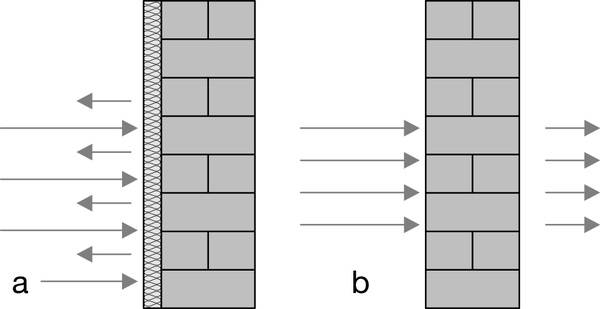

Ausgehend von einer Geräuschquelle breitet sich Luftschall gleichmäßig in alle Richtungen aus. Die Raumbegrenzungen und Einbauten reflektieren die Schallwellen teilweise. Beim Auftreffen auf feste Körper wandelt sich der nicht reflektierte Teil in Körperschall um, der dann über Bauteile wie Decken und Wände in benachbarte Räume weitergeleitet und dort wiederum als Luftschall abgestrahlt wird.

Bei der Luftschalldämmung kommt es daher vor allem darauf an, den Schalldurchtritt durch Wände oder Decken zu verringern. Geeignet sind dafür vor allem schwere, massive oder mehrschalige Konstruktionen. Grundsätzlich sollen alle schallschutztechnisch relevanten Konstruktionen möglichst schalldicht ausgeführt werden.

Körperschall: nur indirekt hörbar

Körperschall breitet sich mit Frequenzen über 15 Hz in festen Körpern aus. Er selbst ist nicht hörbar, kann aber durch Flächen abgestrahlt und in hörbaren Luftschall verwandelt werden. Für die Übertragung des Körperschalls von sanitärtechnischen Komponenten sind hauptsächlich deren Kontaktstellen zum Baukörper verantwortlich. Unsachgemäße Einbauten und Montagen führen oftmals zu ungewollten Körperschallbrücken. Zur Minderung der Schallausbreitung können elastische Stoffe als Zwischenschicht zwischen Installation und Baukörper verwendet werden. Man spricht hier von Körperschallentkopplung.

Trittschall: untergeordnet in der Sanitärinstallation

Trittschall entsteht beim Begehen oder anderen Erschütterungen einer Decke als Körperschall. Er wird teilweise als Luftschall abgestrahlt. Trittschall spielt in der Sanitär- und Gebäudetechnik eine untergeordnete Rolle, er kann jedoch bei bodenebenen Duschlösungen von Bedeutung sein.

Rechtliche Verankerung von Schallschutz

Bauordnungsrechtliche Grundlagen sind in DIN 4109-1:2018-01 für Schallschutz im Hochbau definiert. Diese Norm gilt zum Schutz von Aufenthaltsräumen gegen Geräusche aus haustechnischen Anlagen. Die Einhaltung der Schallschutzziele ist eine werkvertraglich geschuldete Leistung zur Herstellung einer Sanitärinstallation als funktionierendes Gesamtkonzept aus einer Vielzahl einzelner Komponenten. Das fertige Produkt ist mit dem Baukörper fest verbunden. Daraus lässt sich ableiten, dass die Schallschutz-Anforderungen durch die funktionale Gesamtheit zu erfüllen sind. Es ist nicht ausreichend, nur einzelne Komponenten wie ein Entwässerungssystem, eine Trinkwasserleitung oder einen Unterputzspülkasten zu betrachten.

Schallschutz-Anforderungen nach DIN

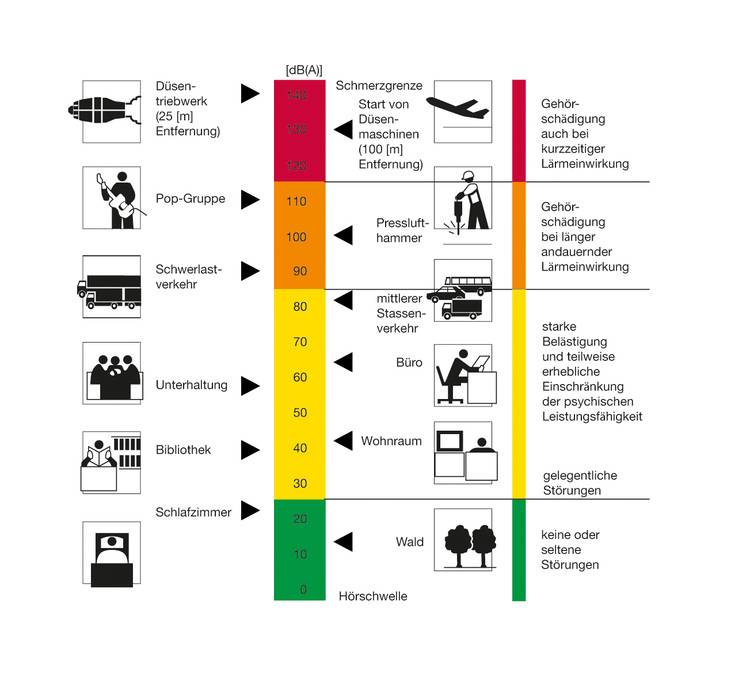

Die kennzeichnende und maßgebende Größe für die Mindestanforderungen nach DIN 4109-1:2018-01 an die Installationsgeräusche ist der A-bewertete maximale Schalldruckpegel LAFmax,n. Gefordert wird dieser

- für fremde schutzbedürftige Wohn- und Schlafräume: LAFmax,n < 30 dB

- für Unterrichts- und Arbeitsräume: LAFmax,n < 35 dB.

Erhöhte Anforderungen an den Schallschutz formuliert DIN 4109-5:2020-08:

- für fremde schutzbedürftige Wohn- und Schlafräume in Mehrfamilienhäusern: LAFmax,n < 27 dB

- für fremde schutzbedürftige Wohn- und Schlafräume in Einfamilienreihen- und Doppelhäusern: LAFmax,n < 25 dB

DIN 4109 bringt eindeutig zum Ausdruck, dass Trink- und Abwasserinstallationen nur gemeinsam zu bewerten sind, also beispielsweise auch Füllgeräusche im Unterputzspülkasten oder das Ablaufgeräusch durch die WC-Keramik. Im Prinzip alles, was Geräusche verursacht, eben auch das Entwässerungssystem.

Nur Eignungsnachweise nach DIN 4109 sind relevant

Bei Entwässerungssystemen werden oft Prüfergebnisse nach DIN EN 14366 zitiert. Doch diese Norm legt lediglich ein Verfahren fest, das den Luft- und Körperschall in Abwasser- und Regenwasserinstallationen unter Laborbedingungen misst. Die Norm ist nur auf Abwasser-Rohrleitungssysteme und deren Komponenten anwendbar. Die Abwasserquellen und aktive Elemente wie z. B. WCs und Waschtische bleiben außen vor.

Somit können die erhaltenen Ergebnisse lediglich für den Vergleich von Produkten und Werkstoffen verwendet werden, was im Anwendungsbereich der Norm beschrieben ist und zur Einschätzung des Verhaltens von Abwassersystemen in einem Gebäude unter bestimmten Bedingungen dienen. Diese Norm liefert jedoch kein normiertes Verfahren zur Berechnung der akustischen Eigenschaften der Installationen. Die Messungen nach DIN EN 14366 liefern rein theoretische Werte als Eingangsgrößen für einen rechnerischen Nachweis nach DIN 4109-2. Die Prüfergebnisse auf Basis DIN EN 14366 dürfen nicht unmittelbar auf konkrete Bausituationen übertragen werden. Der bauordnungsrechtlich geschuldete schalltechnische Eignungsnachweis muss nach DIN 4109 erfolgen.

Die DIN EN 14366-1 wurde im Februar 2022 als Entwurf veröffentlicht. Sie wurde überarbeitet und eine der wesentlichen Neuerungen ist, dass die Werte von Schalldruckpegeln auf Schallleistungspegel umgestellt wurden. Weiterhin besteht die Anmerkung, dass Prüfergebnisse sich überhaupt nicht als Vorhersage oder als Nachweis der Einhaltung von Anforderungen in einem Gebäude nutzen lassen. Die Werte können weiterhin nur als Eingangsgrößen für einen rechnerischen Nachweis verwendet werden.

Zum Vergleich: Messung des Kraftstoffverbrauchs bei Kfz

Mit Prüfberichten und Aussagen auf Basis DIN EN 14366 verhält es sich ähnlich wie mit der Messung des Norm-Durchschnittsverbrauchs von Kraftfahrzeugen unter Idealbedingungen. Der Verbrauch wird entweder unter Idealbedingungen auf dem Motorenprüfstand oder in gewissen Fahrzyklen ermittelt, die aber nur ansatzweise praxisgerecht sind. Diese Angaben dienen lediglich als Wert für einen genormten Vergleich des Kraftstoffverbrauchs von Modellen der verschiedenen Hersteller. Aber wie hoch der tatsächliche Verbrauch im realen Straßenverkehr ist, kann nur bedingt bestimmt werden, da er von vielen Faktoren (Geschwindigkeit, Lang- oder Kurzstrecke, Zuladung oder Fahrverhalten, Reifendruck etc.) abhängig ist. So kommen unter realistischen Bedingungen 20-30 % Mehrverbrauch dazu.

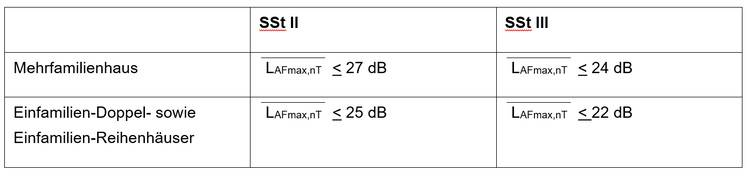

Erhöhter Schallschutz nach VDI Richtline 4100:2012-10

Wird ein erhöhter Schallschutz nach den in der VDI Richtline 4100:2012-10 definierten Schallschutzstufen SSt II und SSt III vereinbart, muss dies bereits in der Planung berücksichtigt werden. Alltagsgeräusche, wie das Öffnen oder Schließen von Toilettensitzen, werden nach wie vor nicht in den Anforderungen der verschiedenen Schallschutzstufen berücksichtigt, da diese messtechnisch nicht reproduzierbar sind. Sie sind planerisch – so weit wie möglich – zu mindern.

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen, die beim Betätigen (Öffnen, Schließen, Umstellen, Unterbrechen etc.) von Armaturen und Geräten der Wasserinstallation entstehen, sollen die Kennwerte der SSt II und SSt III um nicht mehr als 10 dB übersteigen. Dabei wird eine bestimmungsgemäße Benutzung vorausgesetzt.

Für Einfamilien-Doppelhäuser und Einfamilien-Reihenhäuser werden deutlich höhere Schallschutzwerte eingefordert als bei Mehrfamilienhäusern. Das liegt darin begründet, dass Hausbewohner eine andere, höhere Erwartungshaltung hinsichtlich der Geräusche aus benachbarten Häusern haben. Ein eigenes Haus ist gleichbedeutend mit einem Anspruch auf mehr Vertraulichkeit.

Die VDI Schallschutzstufen

SSt II

Diese Stufe ist von einer Wohnung zu erwarten, die auch in ihrer sonstigen Ausführung und Ausstattung durchschnittlichen Komfortansprüchen genügt. Sprache mit angehobener Sprechweise aus fremden Räumen ist in der Regel wahrzunehmen, aber nicht zu verstehen.

SSt III

Diese Schallschutzstufe ist von einer Wohnung zu erwarten, die auch in ihrer sonstigen Ausführung und Ausstattung (inkl. der Lage) besonderen Komfortansprüchen gerecht wird. Sprache mit angehobener Sprechweise aus fremden Nachbarräumen ist nicht zu verstehen. Besonders laute Störgeräusche (wie Tonwiedergabegeräte) können beim Nachbarn kaum wahrgenommen werden.

Die VDI Schallschutzstufen gelten für Geräusche aus fremden Wohnungen gegenüber schutzbedürftigen Räumen. Zu diesen zählt die VDI 4100 alle Aufenthaltsräume ab 8 m² Fläche – darunter auch Badezimmer ab dieser Größe.

Die Anforderungen der VDI 4100

Die Messung von Installationsgeräuschen erfolgt nach VDI 4100 und DIN 4109 in gleicher Weise. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Normen besteht darin, dass die gemessenen Pegel in DIN 4109 auf eine äquivalente Absorptionsfläche Ao von 10 m2 bezogen werden, während in VDI 4100 eine Nachhallzeit von To = 0,5 s als Bezugswert verwendet wird. Deshalb wird in der VDI 4100 für die Geräusche aus gebäudetechnischen Anlagen der „Maximale Standard Schalldruckpegel“ (LAFmax,nT ) als Schallschutzwert betrachtet.

LAFmax,n: Maximaler Norm-Schalldruckpegel. Kennzeichnende Größe für die Einwirkung von Störgeräuschen aus Wasserinstallationen und sonstigen gebäudetechnischen Anlagen auf zu schützende Aufenthaltsräume, die mit der Frequenzbewertung A und der Zeitbewertung F (FAST), bezogen auf eine Bezugsabsorptionsfläche Ao = 10 m2 gemessen wird.

LAFmax,nT : Mittlerer maximaler Standard-Schalldruckpegel. Wird mit der Frequenzbewertung A und der Zeitbewertung F (FAST), bezogen auf eine Nachhallzeit von To = 0,5 s, gemessen.

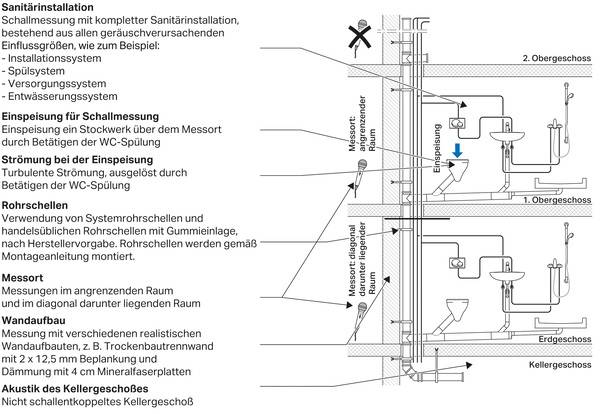

Kooperation zur Erreichung der Schallschutzziele

Um die Schallausbreitung im Gebäude so gering wie möglich zu halten, müssen alle Baubeteiligten intensiv zusammenarbeiten. Das umfasst die Konzeption und Dimensionierung des Gebäudekörpers inklusive Grundrissgestaltung und Raumanordnungen, die Auswahl geeigneter Baustoffe und die Ausprägung von Wänden und Decken. Das setzt sich fort mit der Verwendung geeigneter Baustoffe bzw. der Ausprägung des Baukörpers.

Haben tragende Innenwände beispielsweise keine ausreichenden Schalldämmwerte, können Schutzziele – auch bei Verwendung von modernsten Komponenten der technischen Gebäudetechnik – kaum erreicht werden. Das gilt besonders für Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, wenn neue, hohe Anforderungen an den Schallschutz auf alte Bausubstanz treffen.

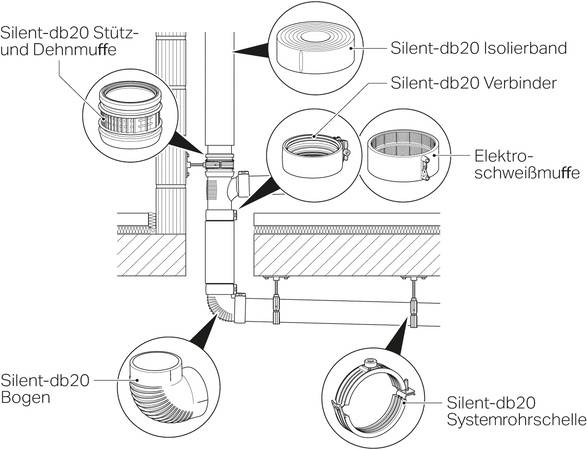

Es lassen sich jedoch gute Ergebnisse erzielen, in dem die haustechnischen Installationen vom Baukörper akustisch entkoppelt werden. Das kann mit verschiedenen, technischen Lösungen erreicht werden. Beispielsweise durch Systemtechnik mit aufeinander abgestimmten Komponenten von schallgedämmten Entwässerungssystemen (Rohrleitungen, Formstücke und Sonderformstücke). Dabei spielt die Systemrohrschelle eine wichtige Rolle bei der Verhinderung von Körperschallübertragung.

Durch eine optimale Abstimmung der sanitärtechnischen Produkte – vom Installationssystem über Spültechnik und Keramik bis zu den Versorgungs- und Entwässerungssystemen – wird die Einhaltung der Schutzziele gewährleistet.

Schallschutztools

Durch die Eingabe weniger Parameter zeigen Online-Tools, beispielsweise das Schallschutztool von Geberit, Schallschutznachweise für die meisten typischen Bausituationen. Mit dem Geberit Schallschutztool kann der Anwender sofort erkennen, ob die geplante Ausführung den geforderten Schallschutz nachweisbar erfüllt oder nicht. Die Ergebnisse basieren auf Messungen und Berechnungen des Fraunhofer Instituts für Bauphysik. Die Berechnung benötigt nur wenige Schritte:

1. Installationssystem wählen

2. Spezifikationen des geplanten Wandaufbaus eingeben

3. Gewünschten Versorgungs- und Entwässerungssysteme definieren

4. Das Tool liefert tabellarisch die Ergebnisse, welche Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 oder VDI 4100 erfüllt werden

5. Der entsprechende Schallschutznachweis kann anschließend mit eigenem Titel versehen und als PDF herunterladen werden

Ausführliche Infos zum Schallschutz in Sanitäranlagen sind in der „Geberit Kompetenzbroschüre Schallschutz” nachzulesen: www.geberit.de/unterlagen

Zum Online-Schallschutztool geht es hier: www.geberit.de/schallschutztool

Autor Philipp Claus ist Produktmanager Competence Center Haustechnik bei der Geberit Vertriebs GmbH.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik