DIN, VDI oder Dega: Geprüfter Schallschutz in der Gebäudetechnik

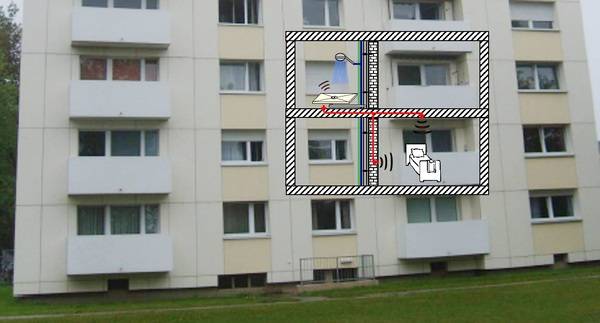

Häufig ist die unangenehmste Lärmbelastung nicht die permanente Beschallung von der Straße, sondern kommt direkt vom Nachbarn aus dessen Abwassersystem. Laute Geräusche des ablaufenden Wassers können den Schlaf rauben und sind anders als Verkehrsgeräusche schnell lokalisiert. Die eigenen vier Wände sind immer mit einem Ruhebedürfnis verknüpft. Im privaten Umfeld sind Rückzug, Intimität und Regeneration wichtige Motive, in Bürogebäuden stehen die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit der Nutzer im Vordergrund. Die hohe Relevanz von Schallschutz im gebäudetechnischen Gesamtkonzept spiegelt sich auch in der Hotellerie wider. Im Netz wird das „toll gelegene, ruhige Hotel am Waldrand“ beworben. Doch ob die Gäste das Quartier weiterempfehlen, wenn sie die Wasserspülung aus dem Nebenzimmer hören (Bild 1)?

Aus Nutzersicht zählt die Schallschutzerwartung

Den qualitativen Gesamteindruck von Gebäuden prägt die optische und die akustische Sinneswahrnehmung. Je höher der Kaufpreis einer Immobilie ist, desto mehr Komfort und optimalen Schallschutz erwartet der Bauherr von seinem Objekt. Bei hochwertig deklarierten Bauvorhaben – wie Komfortwohnungsbau – müssen einzuhaltende akustische Wertstufen oder Regelwerke gar nicht explizit benannt und ausgewiesen sein. Hier sind die Anforderungen des Nutzers der Maßstab.

Eine Erwartungshaltung, die die Gerichte, wie aktuell das OLG München in seinem Urteil vom 24. April 2018, AZ: 28 U 3042/17, immer wieder gestärkt haben. Die Vorstellung von den Gebäudeeigenschaften bildet der Nutzer meist bereits vor Baubeginn. Der in Bauprospekten, Bautafeln und Annoncen beworbene Wohnkomfort, die Luxusimmobilie oder das viel zitierte noble Quartier wecken entsprechende Erwartungen an erhöhten Schallschutz.

Akustisches Denken auf allen Ebenen

Sorgfalt und Genauigkeit auf planerischer, baulicher und handwerklicher Ebene beugen akustischen Fallstricken wirksam vor. Ziel der nachfolgenden Empfehlungen ist es, die Risiken für kostenintensive Reklamationen und Gutachterprozesse weitgehend und nachhaltig zu minimieren.

- Warum werden Entsorgungsleitungen zu akustischen Schwachstellen? Die häufig beanstandeten Geräusche entstehen durch Verwirbelung des Abwasser-Luft-Gemischs im Rohr. Sie strahlen als Luftschall direkt hörbar vom Rohr ab. Alternativ dringen die Schwingungen über Körperschallbrücken infolge ungedämmter oder unzureichend gedämmter Rohre in den Baukörper. (=> Körperschall)

- Als Luftschall machen sie sich beim Nutzer bemerkbar. Die Lösung: eine fehlerfreie, lückenlose Körperschallentkopplung der Leitung vom Baukörper unter Einbeziehung der Formstücke und Rohrschellen.

- Was ist bei der Grundriss- und Raumplanung zu beachten? Primär die Anordnung der Sanitärräume und schutzbedürftigen Räume vor allem zwischen den Wohneinheiten verschiedener Nutzer. Wichtige Grundregeln: Ruheräume dürfen nicht an Wände mit Abwasserleitungen grenzen und im Gebäude sind schutzbedürftige Räume übereinander anzuordnen.

- Welche Kriterien sind bei Baustoffen anzulegen? Es sind nur Baustoffe zu verwenden, die für die jeweilige akustische Anforderung optimal geeignet sind. Körperschallreduzierung z. B. durch Zwischenschaltung weich federnder Materialien, Luftschallminderung durch Baustoffe mit hoher Masse und/oder zweischaligem Aufbau.

Mit konkreten dB-Pegeln juristisch absichern

Wichtige schalltechnische Bezugsgrößen sind nicht in einem Regelwerk zusammengefasst, sondern verteilen sich auf eine Auswahl möglicher Normen und Empfehlungen. Zur eigenen Sicherheit sollten Bauherren und Ausführende die zugrunde zu legenden Regelwerke auch in Bauverträgen benennen und dort eindeutige Schallobergrenzen festschreiben.

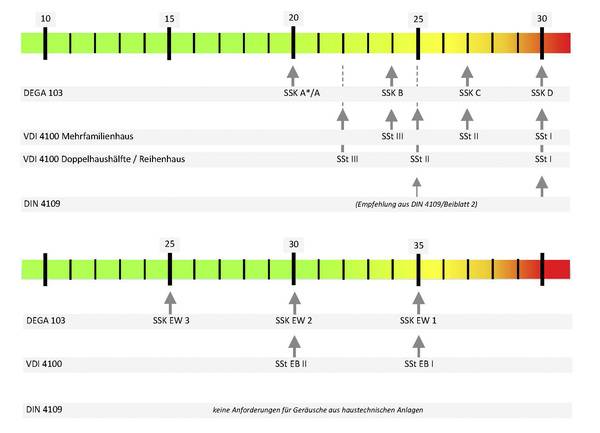

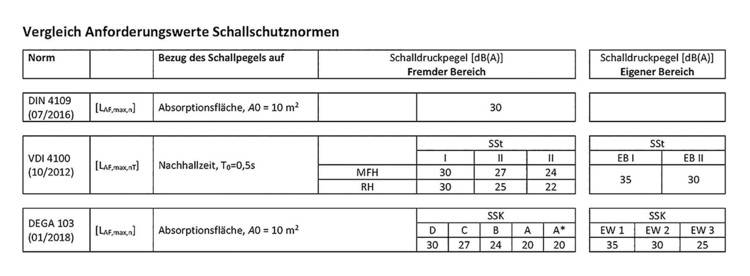

Die Tabelle (Bild 2) beinhaltet die wichtigsten Regelwerke und liefert akustische Kenngrößen, unterteilt nach den akustischen Abstufungen, der Unterscheidung nach Fremd- und Eigenbereich und der Nutzungsart.

Hoher Komfort nach VDI 4100 und Dega

In einem Atemzug mit Schallschutzanforderungen und Komfort werden DIN 4109, VDI 4100 und Dega-Empfehlung 103 genannt. Auf welchem technischen und aktuellen Stand sich diese befinden und welche Schutzziele damit zu erreichen sind, ist nachfolgend dargestellt.

- DIN 4109 wurde in Grundsatzurteilen als nicht ausreichend und somit als zivilrechtlich bedeutungslos deklassiert. Daher kann sie in einem Werkvertrag nicht mehr wirksam vereinbart werden. Als Schutzziel umfasst diese Norm lediglich den Gesundheitsschutz vor unzumutbarer akustischer Belästigung. Veraltet ist auch die fehlende akustische Beurteilung des Eigenbereichs.

- VDI 4100 mit den Schallschutzstufen SSt II und SSt III ist als maßgebliche Richtlinie für erhöhten Schallschutz von diversen Gerichten bestätigt worden. Sie liefert entsprechende werkvertraglich relevante Anforderungen. Leitmotiv ist der Schutz der Privatsphäre. Als zeitgemäßer Erwartungshorizont gilt: keine störende Wahrnehmung von Geräuschen von außen oder von benachbarten Wohnbereichen.

- Dega-Empfehlung 103 wird häufig als Basis für Gebäudezertifizierungen (z.B. DGNB) verwendet. Es findet eine Klassifizierung des Schallschutzes von Wohnungen in sieben Stufen statt. Die für erhöhten Schallschutz definierten Werte liegen zum Teil über dem Anforderungsniveau der VDI 4100. Mit insgesamt drei Abstufungen EW 1, EW 2 und EW 3 erhält Schallschutz im eigenen Wohnbereich große Bedeutung.

Die Grafik (3) dient der Vergleichbarkeit der schalltechnischen Anforderungen im fremden und eigenen Bereich:

Bestimmte Anwendungsfelder und Bauweisen in Haustechnik, technischer Gebäudeausrüstung und Industrie sind in besonders hohem Maße auf einen universellen Schutz vor Körper- und Luftschallübertragung sowie Schwitzwasserbildung angewiesen (Bild 4).

- Abwassersysteme in Komfortbauten: Ziel ist es, zeitgemäße Schallschutzmaßnahmen in Form von luftschallreduzierenden und körperschallkontaktmindernden Systemen zum Einsatz zu bringen. Dasselbe gilt für Abwassersysteme, die durch Räume führen, deren Nutzung sich geändert hat. Ein Beispiel: Was früher eine Werkstatt war, ist heute eine Yogaschule.

- Frei verlegte Abwasserleitungen: Bei derart exponierten Rohren kommt es oftmals zu hoher Luftschallabstrahlung. Aufwendige Verschalungsarbeiten und mühevoller Schachtbau sind notwendig. Viel einfacher ist eine kombinierte Luft- und Körperschalldämmung als vorgefertigter Dämmschlauch zur akustischen Optimierung.

- Innen liegende Regenwasserleitungen: Deren Ausführung erfolgt oftmals als frei verlegte Rohre. Beispiele sind moderne Bürotower und hochwertige Wohnquartiere bzw. Bauwerke in Terrassenbauweise. Zusätzlich zum Körper- und Luftschallproblem kommt hier das Risiko von Schwitzwasserbildung am Rohr hinzu, da statt Abwasser Regen- bzw. Tauwasser durch die zimmerwarme Leitung fließt.

- Industrieanlagen: Zur Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher akustischer Emissionswerte (beispielsweise von Feststoffleitungen in Kunststoffgranulat-Anlagen) ist eine besonders leistungsfähige und hochwirksame Luftschalldämmung erforderlich.

Und in der Praxis?

Erst wenn sich akustische Optimierung, zertifizierte Sicherheit und Praxistauglichkeit in einem modernen Schallschutzsystem bündeln, kann dieses alle wichtigen Anwendungsbereiche erfolgreich bestehen (Bild 5). Ein Produkt-Leistungsprofil sollte sich an diesen Anforderungen orientieren:

- Verhinderung von Körperschallkontakten und Reduzierung der Luftschallübertragung

- Verhinderung von Tauwasserbildung

- Baustellentaugliche, zerstörungsresistente Oberfläche

- Universelle Einsetzbarkeit durch Vielzahl verwendbarer Rohrsysteme

- Akustische Ergebnissicherheit durch praxisnahe Schallprüfungen

- Freie Verfüg- und Verwendbarkeit akustischer Prüfzeugnisse

- Werkvertragsgemäße Einhaltung der Schallschutzanforderungen.

Diesen weitreichenden Forderungskatalog hat zum Beispiel Missel in eine geprüfte Universallösung münden lassen. In der Misselsystem-Abwasser-Reihe (MSA) gibt es bereits einige akustisch günstige Systeme. Nach dem Vorbild zweischaligen Bauens hat der Dämmstoffhersteller eine neue hochleistungsfähige Körperschall/Luftschall/Wärme-Kombidämmung entwickelt, speziell für den Einsatz bei Bauprojekten mit erhöhten Schallschutzanforderungen. Durch MSA-KLW sind alle Rohrtypen, auch die mit hohem Eigengewicht, zusätzlich akustisch deutlich optimierbar.

Das System ist nicht nur einsetzbar als Streckendämmung, sondern in Kombination mit passgenau vorgefertigten Formteilen auch zum kompletten Schallschutz von Bogen, Abzweig und Rohrschelle geeignet. Nutzwert für den Verarbeiter: Der integrierte Schnellverschluss macht auch die nachträgliche Installation einfach möglich.

Unabhängige Schallschutzmessungen bei Fraunhofer

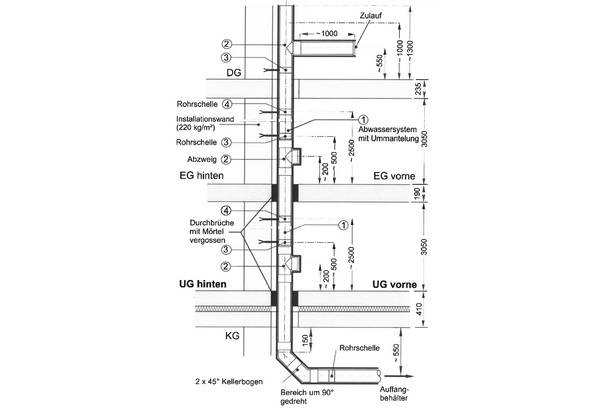

Qualifizierte schalltechnische Prüfungen von akustischen Dämmungen im Abwasserbereich beinhalten Testverfahren mit unterschiedlichen Abwasserrohrsystemen und verschiedenen Einbausituationen. Die Kolektor Missel Insulations GmbH hat MSA-KLW nach EN 14366 am Fraunhofer-Institut für Bauphysik im März 2018 geprüft.

Für die Schallschutzleistung mit insgesamt drei Rohrsystemen aus Guss (Düker SML), dickwandigem Kunststoff (Geberit Silent Pro) und dünnwandigem Kunststoff (Ostendorf HT Safe) hat Missel jeweils separate Prüfzeugnisse erhalten. Dokumentiert sind die unterschiedlichen Einbauzustände der Rohre mit und ohne Dämmung. Die Prüfungen erfolgten an der praxisnahen Abwasserinstallation (DN 100) mit Rohren und Formteilen.

Verwendung fand die Rohrschelle Walraven BIS Bifix G2 mit Einlage (M8/10) (BUP 1000) in Verbindung mit dem Düker-Schallentkoppler. Der Prüfstand ist in Architektur und Anordnung einem realistischen Geschosswohnungsbau nachempfunden. Als eigener Bereich zählt der Einbauraum der Prüfinstallation (UG vorne), als fremder Bereich der Raum nebenan (UG hinten) (Bild 6). Prüfkonfiguration mit Einbausituationen:

- Schallhart eingemauerte Rohrleitung ohne Ummantelung, Rohrschelle direkt auf Rohr, mit Schallentkoppler

- Durchgehend gedämmtes HT-Rohr zusätzlich mit Brandschutz-Dämm-Manschette, Rohrschelle direkt auf Rohr, mit Schallentkoppler

- Durchgehend gedämmte Rohrleitung, Rohrschelle direkt auf Rohr, mit Schallentkoppler

- Durchgehend gedämmte Rohrleitung, Rohrschelle über Dämmung, ohne Schallentkoppler (Bild 7).

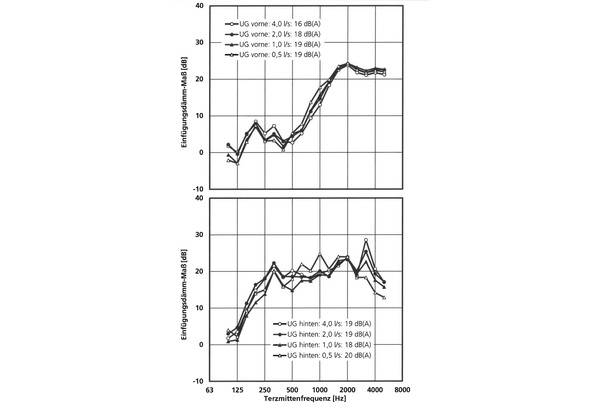

Geprüfte Schall- und Schwitzwasserdämmung

Die Fraunhofer-Schallprüfungen haben Gewissheit über das Schallreduzierungspotenzial von MSA-KLW gebracht. In Verbindung mit den drei untersuchten Rohrmaterialien kann das System die höchsten Anforderungen der VDI 4100 und der Dega-Empfehlung 103 im fremden Bereich erreichen. Auch für das mit MSA-KLW und der Brandschutzabschottung gedämmte HT-Rohr ist die Akustik gesichert.

Wie Bild 8 zu entnehmen ist, beträgt die Schallpegelreduzierung zwischen ungedämmter und gedämmter Abwasserleitung bis zu 19 dB. Die gesamten Prüfergebnisse liefern Planern, Verarbeitern und Baubeteiligten wichtige Entscheidungsgrundlagen. Zudem lassen sich die ermittelten Werte in die Schallschutzstufen relevanter Normen einordnen.

Fazit

Rückzug, Ruhe und Konzentrationsmöglichkeiten sind gängige Nutzererwartungen an Gebäude. In dieser Annahme bestärken zusätzlich Ankündigungen wie „Komfortwohnungen“ oder „Luxusbüros“. Löst ein Gebäude die Erwartung in der Nutzung nicht ein, liegt das meist an mangelnden Schallschutzmaßnahmen. Hart am Baukörper anliegende Haustechnikanlagen, akustisch ungünstig eingestellte Sanitärausstattung oder schlecht gedämmte Rohre sind häufige Übeltäter. Sind z.B. Fallgeräusche von Abwasser deutlich wahrnehmbar und liegen diese auch objektiv über komfortverträglichen Grenzwerten, geraten alle am Bau Beteiligten in die Bredouille.

Die Empfehlung lautet, immer eine klare vertragliche Festlegung der zu erbringenden akustischen Leistung anzustreben. Abzuraten ist von der DIN 4109 als Grundlage. Vielmehr liefern VDI 4100 SSt II und III sowie die Komfortstufen der Dega-Empfehlung 103 akustisch sichere Werte. Außerdem sollten Schallschutzmaßnahmen bereits in einer frühen Projektphase geplant und ausführende Unternehmen über die zu erbringende Leistung bereits bei der Ausschreibung gesondert aufgeklärt werden. Nachbesserungen im Schallschutz sind häufig nicht oder nur mit großem Aufwand möglich.

Fällt die Entscheidung auf kombinierten Schall- und Schwitzwasserschutz, wie den von Missel, sind Entwässerungsleitungen einfach, sicher und universal ausgestattet. Zudem liegen benötigte akustische Prüfzeugnisse vor. Diese sind – ähnlich wie beim Brandschutz – notwendig, um die Leistungsfähigkeit der geplanten und eingesetzten Lösung dokumentieren zu können.

Dieser Artikel von Patrice Demmerlé und Andreas Engel ist zuerst erschienen in SBZ Ausgabe: 06-2019. Patrice Demmerlé ist Leiter Operations/Produktmanagement bei Kolektor Missel Insulations. Andreas Engel ist Produktmanager Schallschutz bei Kolektor Missel Insulations.

Lesen Sie zum Thema Schallschutz auch unsere Beiträge:

Dieser Artikel ist zuerst in SBZ erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen SBZ Newsletter.

Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik