Trinkwasser: So bleibt kaltes Wasser dauerhaft kalt

Das Verkeimungsrisiko des Trinkwassers mit Legionellen wurde in der Vergangenheit in erster Linie im Trinkwassererwärmer und in den zugehörigen Warmwasser- bzw. Zirkulationsleitungen gesehen. Studien machen deutlich, dass Kontaminationen auch im kalten Trinkwasser (PWC) erwartet werden müssen. Eine statistische Auswertung von über 20.000 Messungen ergab, dass 12% der Warmwasserproben Legionellen und fast 3% Pseudomonaden enthielten, beide wurden aber auch wesentlich häufiger als erwartet im kalten Trinkwasser gefunden. Hohe Umgebungslufttemperaturen sind die Hauptursache für kritische Kaltwassertemperaturen.

Grundlagen der Trinkwasserhygiene

Der länger andauernde Kontakt von Trinkwasser mit den Werkstoffen (z. B. Rohrleitungs- und Armaturenwerkstoffen) kann zu einer Aufkonzentrierung von Nährstoffen durch Migration von Werkstoffbestandteilen in das Trinkwasser führen. Eine Kombination aus schlechter Werkstoffqualität (z. B. nicht nach DIN EN 16421 [2] geprüfte Materialien), Stagnation und ungünstiger Wasserbeschaffenheit fördern die Entwicklung eines Biofilms [3], in dessen Schutz sich auch fakultative Krankheitserreger, im internationalem Schrifttum sehr kennzeichnend als OPPP (Opportunistic Pathogens Premise Plumbing) bezeichnet, vermehren können.

Des Weiteren fehlt in Stagnationsphasen ein Abtransport und damit eine Verdünnung der in den Wasserkörper gelangten Nährstoffe und der planktonischen Mikroorganismen. Stagnation schafft darüber hinaus Vermehrungsvorteile für die OPPPs. Die Nährstoffabgabe aus Materialien, die im Kontakt mit Trinkwasser stehen, muss so weit wie technisch möglich reduziert werden. Alle Materialien sind auf ihre „mikrobielle Eignung“ für den Bereich Trinkwasser zu überprüfen. Diese „mikrobielle Eignung“ ist eine Grundforderung von § 17 TrinkwV [4] und wird vom Umweltbundesamt als wichtiges Beurteilungskriterium für die Erstellung von Material-Positivlisten herangezogen [5].

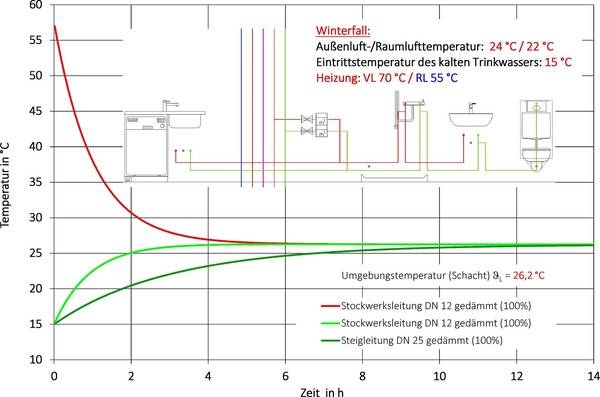

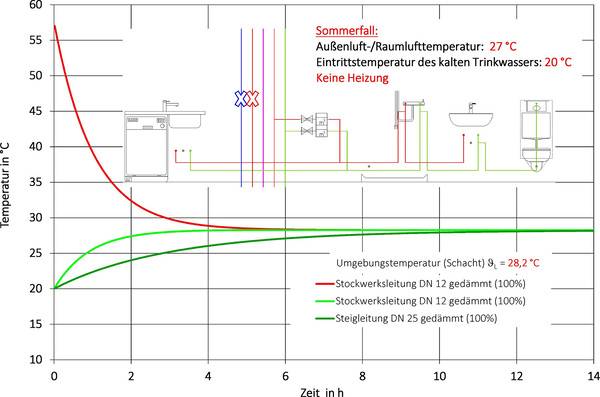

Zusätzlich gleichen sich in Stagnationsphasen auch bei normgerechter Dämmung der Rohrleitungen die Temperaturen des Trinkwassers an die Temperaturen der Umgebungsluft an (Bild 1), die dann im Vermehrungsbereich der Erreger liegen. Niedrige Temperaturen bieten den Erregern schlechte oder keine Wachstumsbedingungen. Temperaturen nahe dem Wachstumsoptimum ermöglichen ein schnelles Wachstum. Bei Legionellen, atypischen Mykobakterien, aber auch bei Pseudomonaden (Pseudomonas aeruginosa) sind Temperaturbereiche zwischen > 25 °C und < 55°C, insbesondere aber 30 bis 42 °C, strikt zu vermeiden.

Häufig übersehen wird dabei der Kaltwasserbereich, in dem es durch Wärmeübergang (z.B. gemeinsame Rohrleitungsführung in abgehängten Decken) zum regelhaften und über längere Zeiträume andauernden Überschreiten von 25°C kommen kann. Als sichere Temperatur wird in der DVGW-Wasserinformation 90 [6] nur eine Temperatur von < 20°C angesehen. Das entspricht auch vielen internationalen Vorgaben.

Um das Wachstum von Mikroorganismen zu minimieren, müssen neben der Stagnationsvermeidung und der Begrenzung des Nahrungsangebotes insbesondere die Temperaturbereiche vermieden werden, die im Wachstumsoptimum der Erreger liegen und die das Mikrobiom für den Aufwuchs von fakultativen Krankheitserregern positiv beeinflussen.

Einfluss innerer Wärmelasten

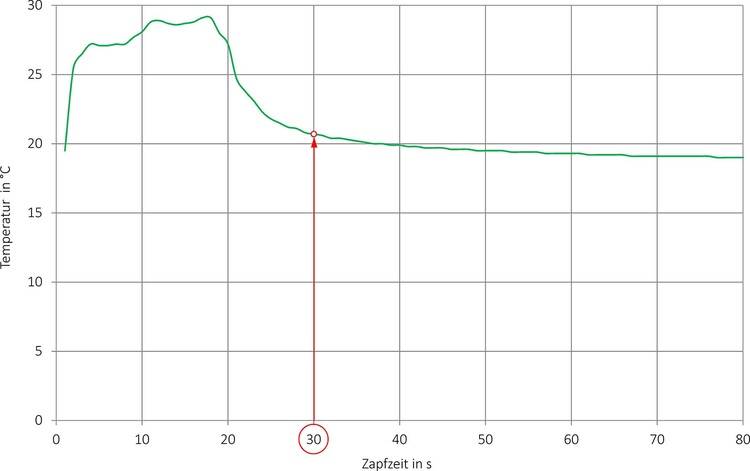

In Installationsbereichen sorgen neben den warmgehenden Leitungen der Sanitär- und Heizungstechnik weitere Wärmequellen (z. B. aus der Elektro- und Lüftungstechnik) für Lufttemperaturen, die erfahrungsgemäß deutlich höher liegen als 25°C. Der Wasserinhalt einer hier installierten kalten Trinkwasserleitung wird selbst bei hochwertiger Dämmung gemäß DIN 1988-200 [7] in einer kurzen Stagnationsphase bis auf Umgebungstemperatur erwärmt. Bei den heute noch üblichen Installationsstandards muss damit gerechnet werden, dass nach einer Stagnationsphase kurzzeitig übererwärmtes Kaltwasser mit Temperaturen > 25°C aus der Entnahmearmatur austritt.

Nach Ablaufenlassen des Stagnationswassers muss gemäß DIN 1988-200 [7] und DIN EN 806-2 [8] aber spätestens nach 30 Sekunden die Temperatur des kalten Trinkwassers geringer sein als 25°C. Gelingt dieser Nachweis nicht, ist die Gebrauchstauglichkeit der Trinkwasserinstallation im Sinne dieser normativen Regel nicht mehr gegeben.

Um künftig dem Verbraucher auch nach einer Stagnationsphase kaltes Trinkwasser mit Temperaturen < 25°C zur Verfügung zu stellen, müssen in einem ersten Schritt zunächst die bisher üblichen Installationsgewohnheiten unter der Zielsetzung einer konsequenten thermischen Entkopplung der kalten Trinkwasserleitungen von Wärmequellen grundlegend verändert werden! Mit planerischen Maßnahmen muss dabei die Wärmeübertragung (Strahlung, Leitung, Konvektion) von Wärmequellen auf Kaltwasserleitungen reduziert bzw. unterbrochen werden [9].

Eine thermische Entkopplung der kalten Trinkwasserleitungen von potenziellen Wärmequellen lässt sich jedoch nicht immer ohne Weiteres realisieren, wie z.B. bei horizontalen Verteilungskonzepten in temperaturkritischen Zwischendecken. Bereits in diesem Fall kann bei zu geringem Wasserverbrauch die vom kalten Trinkwasser aus der Umgebungsluft aufgenommene Wärme nicht mehr abgeführt werden. Dies führt ggf. zu einer Temperaturerhöhung des kalten Trinkwassers auf Umgebungslufttemperatur.

Zur Temperaturhaltung müssen daher noch zusätzlich aktive Prozesse etabliert werden, mindestens automatisierte Wasserwechsel- und Spülmaßnahmen. Aktive Prozesse zur Temperaturhaltung sind auch dann erforderlich, wenn Trinkwasserinstallationen nur periodisch genutzt werden, mit Leerstand an Wochenenden oder in Ferienzeiten und Stagnationsphasen über mehrere Tage bzw. Wochen.

Einfluss äußerer Wärmelasten

Häufig wird vernachlässigt, dass neben den zuvor aufgeführten inneren Wärmelasten auch äußere Wärmelasten einen erheblichen Einfluss auf die Erwärmung des kalten Trinkwassers haben können. Im Winter sind die Raumlufttemperaturen, die die Lufttemperaturen in Vorwänden, Schächten oder abgehängten Decken beeinflussen, weitgehend konstant und liegen zwischen 22 °C und 24 °C. Äußere Wärmelasten treten in den Wintermonaten nicht auf, da die Raumlufttemperaturen in der Regel immer höher sind als die Außenlufttemperaturen.

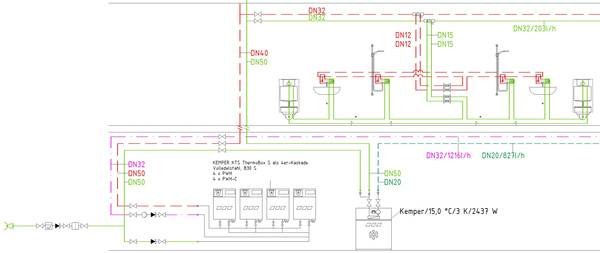

In den Sommermonaten kehren sich die Verhältnisse um. Die Außenlufttemperaturen sind in diesem Zeitraum meistens höher als die Raumlufttemperaturen. In nicht klimatisierten Gebäuden nähern sich dadurch in den Sommermonaten auch die Lufttemperaturen in den Installationsräumen den jeweils vorherrschenden Außenlufttemperaturen an. Modellrechnungen zeigen, dass im Winter, bei einer Vollbelegung eines Installationsschachtes mit Heizungs- und Warmwasserleitungen (Bild 2), die mittlere Umgebungslufttemperatur mit 26,2 °C erwartet werden muss. An einem warmen Sommertag, bei abgeschalteter Heizung und Raumlufttemperaturen von 27 °C, ergibt sich rechnerisch eine mittlere Umgebungslufttemperatur im Luftverbund Schacht/Vorwand von 28,2 °C (Bild 3).

Aus diesen ersten Berechnungsergebnissen lässt sich grundsätzlich ableiten, dass die Temperatur des kalten Trinkwassers eher in den Sommermonaten kritische Grenzen erreicht und auch überschreitet als in den Wintermonaten. Alle beschriebenen passiven Maßnahmen zur thermischen Entkopplung, die im Winter wirksam sind, verlieren in den Sommermonaten mit hohen Raumlufttemperaturen weitgehend an Bedeutung. Eine unzulässige Temperaturerhöhung des kalten Trinkwassers im Winter und im Sommer über eine vorgegebene Temperatur (z.B. 25°C) kann daher nur mit einem aktiven Prozess, z.B. durch temperaturgeführtes Spülen oder durch Kühlung, verhindert werden.

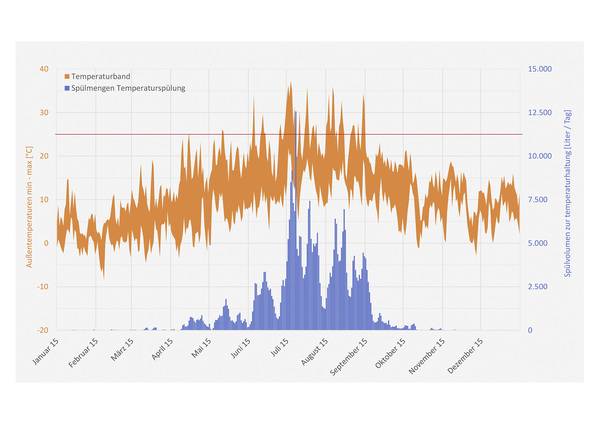

Digital aufgezeichnete Spülprotokolle aus in Betrieb befindlichen KHS-Anlagen (KHS: Kemper-Hygiene-System) bestätigen die Erkenntnisse aus den beschriebenen Modellrechnungen. Die Auswirkung der Außenlufttemperaturen auf die Spülvolumina eines nicht klimatisierten Verwaltungsgebäudes in Nordrhein-Westfalen zeigt Bild 4. In diesem Gebäude wurden die Leitungen für das kalte Trinkwasser durch planerische Maßnahmen von den Wärmequellen konsequent thermisch entkoppelt verlegt. Mit dem installierten Hygiene-System kann eine Überwachung und Begrenzung der Temperatur des kalten Trinkwassers vorgenommen werden. Im gegebenen Fall löst es mit Überschreiten einer Kaltwassertemperatur von 23°C automatisch einen Spülvorgang aus, der mit Erreichen der vorgegebenen Stopptemperatur von 20°C wieder beendet wird.

In den Wintermonaten wird die Auslösetemperatur nur selten erreicht, da die Umgebungslufttemperaturen in den Installationsräumen relativ niedrig sind. Das spiegelt sich in den geringen Spülvolumina von ca. 45 l/Tag wider. Sobald sich die Außenlufttemperaturen in den Sommermonaten erhöhen, sorgen die äußeren Wärmelasten für einen deutlichen Anstieg der Temperaturen im Gebäude. Die daraus resultierenden höheren Umgebungslufttemperaturen in den Installationsräumen führen zu einem massiven Anstieg der Spülvolumina bis auf 9000 l/Tag.

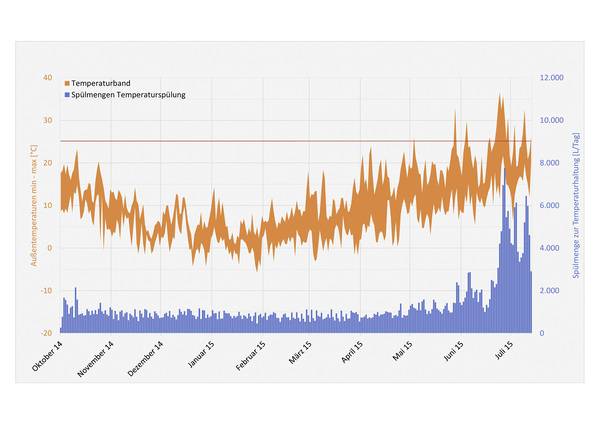

Bild 5 zeigt ein weiteres Spülprotokoll einer KHS-Anlage, installiert in einem Krankenhaus in NRW. Die Starttemperatur für die Auslösung einer Spülmaßnahme wurde vom verantwortlichen Krankenhaushygieniker mit 25°C und die Stopptemperatur mit 20°C vorgegeben. Bereits in den Wintermonaten reicht der Wasserwechsel durch Wasserentnahme in diesem Objekt nicht aus, um die von den Kaltwasserleitungen aus der Umgebung aufgenommene Wärme insgesamt abzuführen. Dieses Verhalten spricht dafür, dass die thermische Entkopplung der Kaltwasserleitungen von Wärmequellen im vorliegenden Fall nicht optimal gelungen ist. Ohne Spülmaßnahmen würde die Kaltwassertemperatur auch in den Wintermonaten regelmäßig über 25°C ansteigen.

Für eine Temperaturhaltung unter 25°C müssen daher bereits in den Wintermonaten und in den Übergangszeiten ca. 800 l/Tag Spülvolumen aufgewendet werden. Bei steigenden Außenlufttemperaturen in den Sommermonaten steigt auch hier das zur Temperaturhaltung notwendige Spülvolumen überproportional an und erreicht mit ca. 8000 l/d ein Maximum.

In nicht klimatisierten Gebäuden kommt es in den Sommermonaten zwangsläufig immer zu länger andauernden Temperaturüberschreitungen des kalten Trinkwassers. Für das vergangene Jahr 2018 überschritt danach die Außenlufttemperatur laut Deutschem Wetterdienst am Flughafen Köln-Bonn z. B. an fast 150 Tagen 20°C und an mehr als 90 Tagen 25°C. Das macht deutlich, dass die Temperaturprobleme für das kalte Trinkwasser, verursacht durch äußere Wärmelasten, über mehrere Monate andauern. Es ist daher nicht zufällig, dass Infektionen mit Legionellen gehäuft in den Sommermonaten auftreten.

In nicht klimatisierten Gebäuden ist eine Temperaturhaltung des kalten Trinkwassers permanent unter 25°C – nur mit passiven Maßnahmen – technisch nicht möglich! Die DVGW-Information Wasser Nr. 90, als Erläuterung zu den Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes W 551, und auch der Entwurf der VDI/BTGA/ZVSHK-Richtlinie 6023 fordern aber, dass Temperaturen von 25°C nicht überschritten werden dürfen. Der Hinweis in der vorgenannten DVGW-Information, dass bei Temperaturen des kalten Trinkwassers unter 20°C nur sehr selten Legionellen nachgewiesen werden, macht zusätzlich deutlich, dass sich ein hygienisch akzeptabler Betriebszustand wohl erst dann einstellt, wenn die Temperaturen des kalten Trinkwassers dauerhaft unter 20°C gehalten werden.

Damit eine durch die Aufgabenstellung vorgegebene Temperaturgrenze für das kalte Trinkwasser (z.B. 25°C oder 20°C) zu jedem Zeitpunkt vom Betreiber eingehalten werden kann, bedarf es immer eines geeigneten aktiven Prozesses (temperaturgeführtes Spülen oder eine Kühlung des kalten Trinkwassers).

Aktive Maßnahmen zur Temperaturhaltung

Vergleichende Simulationsrechnungen zeigen, dass dezentral durchgeführte und kurze, intensive Spülmaßnahmen, die dem reinen Wasseraustausch dienen, zur dauerhaften Absenkung der Temperaturen in Stockwerks-/Ringleitungen weniger geeignet sind, da die Wassertemperatur nach einem Spülvorgang innerhalb von weniger als zwei Stunden wieder auf Umgebungslufttemperatur ansteigt. Idealerweise muss der Spülvolumenstrom bei einer vorgegebenen Sollwerttemperatur für das kalte Trinkwasser genau die Wärmemenge abführen, die über die Oberfläche der Rohrleitung aufgenommen wird.

Studien haben gezeigt, dass die Abfuhr der entsprechenden Wärme nur dann effektiv erreicht werden kann, wenn mit geringen Volumenströmen über einen längeren Zeitraum gespült wird [10]. Spülmaßnahmen zur Temperaturhaltung des kalten Trinkwassers sind nur dann ökologisch und ökonomisch sinnvoll, wenn auch in den Sommermonaten das Trinkwasser vom WVU mit niedrigen Temperaturen (< 15°C) in das Gebäude eingespeist werden kann. Insbesondere bei oberflächennaher Trinkwassergewinnung ist das in den Sommermonaten allerdings häufig über einen längeren Zeitraum nicht der Fall. Bei solchen Gegebenheiten kann nur noch eine aktive Kühlung des Trinkwassers im Kreislauf die Einhaltung der geforderten Temperaturen zu jedem Zeitpunkt und zu jeder Jahreszeit sicherstellen.

Effekte einer Kaltwasserzirkulation

Eine Kaltwasserzirkulation wurde erstmalig in den Hauptverteilungsleitungen von Kreuzfahrtschiffen realisiert. In England und Schottland wird mittlerweile eine Kaltwasserzirkulation für Intensivstationen in Krankenhäusern empfohlen, in denen Patienten durch eine Immunschwäche, z.B. aufgrund von Knochenmarktransplantationen, besonders gefährdet sind [11]. In Deutschland liefert darüber hinaus eine Reihe von Pilotprojekten mit einer dauerhaften Temperaturhaltung für das kalte Trinkwasser unter 20°C in Bezug auf Funktionalität und Wirtschaftlichkeit außerordentlich positive Ergebnisse.

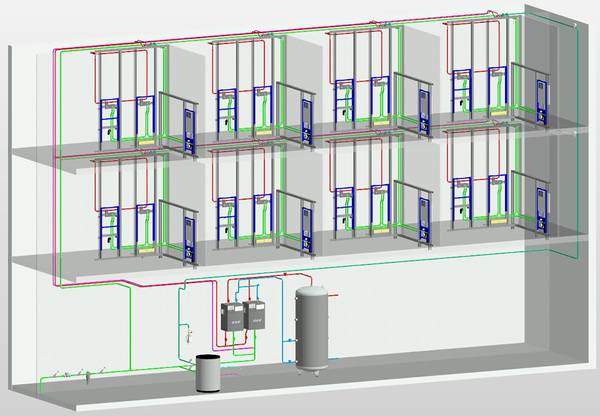

Damit in konventionellen Installationskonzepten ein Zirkulationssystem für das kalte Trinkwasser realisiert werden kann, muss ein zusätzliches Rohrleitungssystem aufgebaut werden. In Strömungsteiler-Installationen ist das nicht erforderlich, da das bereits für die Bedarfsdeckung vorhandene Rohrleitungssystem für die Kaltwasserzirkulation geeignet ist und mitgenutzt werden kann (Bild 6). Bereits bestehende KHS-Anlagen können daher in der Regel mit geringem Aufwand von Spültechnik auf Kaltwasserzirkulation umgestellt werden (Bild 7).

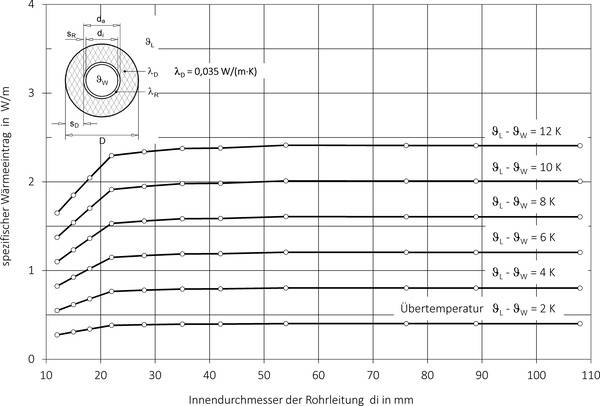

Im Gegensatz zu konventionellen Installationen ermöglichen Strömungsteiler-Installationen die kontrollierte Temperaturhaltung in allen Leitungsteilen bis in den Anschluss der Entnahmearmaturen hinein. Berechnungen zeigen, dass aufgrund der geringen Temperaturdifferenzen zwischen der Umgebungsluft und dem kalten Trinkwasser der Wärmeeintrag – und damit auch die Leistung des erforderlichen Kälteaggregates – relativ gering ist (Bild 8).

Im Gegensatz zur Warmwasserzirkulation mit wesentlich höheren Temperaturdifferenzen sind daher auch die zur Temperaturhaltung erforderlichen Volumenströme in Kaltwasser-Zirkulationssystemen eher gering [12]. Aus diesem Grund weisen die für den hydraulischen Abgleich benötigten Regulierventile sehr niedrige kV-Werte auf. Zudem muss bei länger andauerndem Zirkulationsbetrieb ohne Wasserentnahme der Aufkonzentration der Wasserinhaltsstoffe durch einen gezielten Wasseraustausch entgegengewirkt werden. Kemper hat für diese Aufgabenstellungen ein spezielles Ventil (Bild 9) entwickelt, in dem die Funktionen Spülen, Regulieren und Absperren vereint sind.

Lust auf Veränderung?

Sie sind auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung? Auf www.gebäudehelden.de finden Sie auch Jobs für Anlagenmechaniker SHK.

Fazit

Zur Reduzierung des Wärmeübergangs auf das kalte Trinkwasser müssen zunächst alle passiven Maßnahmen zur thermischen Entkopplung genutzt werden, wie die Leitungsführung in getrennten Schächten, die Abschottung der Schächte zu den Installationsvorwänden, die Erzeugung einer Temperaturschichtung in den Installationsvorwänden, der Anschluss wandmontierter Entnahmearmaturen z.B. über Thermo-Trenner.

Trotz Realisierung dieser Maßnahmen muss in den Sommermonaten, bei Wassereintrittstemperaturen in das Gebäude > 20°C und Raumlufttemperaturen > 25°C, damit gerechnet werden, dass die Temperatur des kalten Trinkwassers längerfristig über 25°C ansteigt. In der DVGW-Wasserinformation 90 [5] wird sogar als sichere Temperatur des kalten Trinkwassers nur eine Temperatur unter 20°C angesehen!

Damit eine durch die Aufgabenstellung vorgegebene Temperaturgrenze für das kalte Trinkwasser zu jedem Zeitpunkt vom Betreiber eingehalten werden kann, bedarf es eines aktiven Prozesses. Da auch manuell ausgelöste oder temperaturgeführte Spülprozesse limitiert sind, empfiehlt sich als leistungsfähige und kostengünstige Alternative zur automatischen Temperaturhaltung die Kaltwasserkühlung des kalten Trinkwassers in Strömungsteiler-Installationen. Mit der definierten Durchströmung aller Leitungsteile im Kemper-Hygiene-System (KHS) kann zu jeder Zeit – auch in den Sommermonaten – eine vorgegebene Temperatur des kalten Trinkwassers (z. B. < 20°C) vor jedem Armaturenanschluss sichergestellt werden, ohne dass Wasserverluste durch Spülmaßnahmen zur Temperaturhaltung entstehen. Gemeinsam mit der Zirkulation des Warmwassers bis unmittelbar vor die Entnahmestellen kann eine durch die Trinkwasserhygiene geforderte Temperaturhaltung sowohl im kalten als auch im erwärmten Trinkwasser sichergestellt werden.

Derartige Konzepte sind zukunftssicher, da mit ihnen auch künftig zu erwartende Anforderungen erfüllt werden können. Sie können als wesentlicher Bestandteil eines proaktiven – präventiven – Regimes angesehen werden, mit dem hygienische Mängel mit der Folge von möglichen Gesundheitsbeeinträchtigungen vermieden werden und nicht später durch kostenintensive Sanierungen beseitigt werden müssen.

Es wird Planern und ausführenden Unternehmen dringend empfohlen, mit dem Auftraggeber eindeutig zu vereinbaren, welche Temperaturanforderungen für das kalte Trinkwasser eingehalten werden müssen. Auf Grundlage dieser Vereinbarung müssen geeignete passive und aktive Maßnahmen geplant und baulich umgesetzt werden. Werden Trinkwasserinstallationen aktuell noch ohne aktive Prozesse zur Temperaturüberwachung und Temperaturhaltung gebaut, muss davon ausgegangen werden, dass künftig gültige Temperaturanforderungen aus einschlägigen Regelwerken (den allgemein anerkannten Regeln der Technik folgend) nicht mehr erfüllt werden können [13].

Dieser Beitrag ist zuerst erschienen in SBZ 6/2019.

Autoren:

Timo Kirchhoff (M. Eng.) ist Leiter Produktmanagement bei Gebr. Kemper GmbH + Co. KG in Olpe.

Prof. Dr. Werner Mathys, ehem. Institut für Hygiene, Universitätsklinikum Münster

Prof. Dipl.-Ing. Bernd Rickmann, ehem. FB Energie, Gebäude, Umwelt, FH Münster

Prof. Dr.-Ing. Carsten Bäcker, FB Energie, Gebäude, Umwelt, FH Münster

Literatur

[1] Lautenschlager, K., Boon, N., Wang, Y., Egli, T., Hammes, F. – Overnight stagnation of drinking water in household taps induces microbial growth and changes in community composition. water research 44 (2010) 4868–4877

[2] Wasserfachliche Norm DIN EN 16421 2015-05. Einfluss von Materialien auf Wasser für den menschlichen Gebrauch – Vermehrung von Mikroorganismen

[3] Flemming, C., Kistemann, T., Bendinger, B., Wichmann, K., Exner, M., Gebel, J., Schaule, G., Wingender, J., Szewzyk, U. – Erkenntnisse aus dem BMBF-Verbundprojekt „Biofilme in der Trinkwasserinstallation“. Bundesministerium für Bildung und Forschung (2010)

[4] Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung), Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018 Teil I Nr. 2, ausgegeben zu Bonn am 8. Januar 2018

[5] Umweltbundesamt: Entwurf der Empfehlung: Konformitätsbestätigung der trinkwasserhygienischen Eignung von Produkten. Stand: 29. August 2018

[6] DVGW-Information Wasser Nr. 90, Informationen und Erläuterungen zu Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes W 551 (Juli 2016)

[7] DIN 1988-200:2012-05 Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen – Teil 200: Installation Typ A (geschlossenes System) – Planung, Bauteile, Apparate, Werkstoffe; Technische Regel des DVGW

[8] DIN EN 806-2:2005 Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen – Teil 2: Planung; Deutsche Fassung EN 806-2:2005

[9] Bäcker, C. – Forschungs- und Entwicklungsprojekt zur thermischen Entkopplung in Trinkwasserinstallationen Fachhochschule Münster (Labor für Haus- und Energietechnik) (2017)

[10] Rickmann, L. – Einfluss neuer Konzepte bei Planung und Konstruktion von Trinkwasserinstallationen in Großgebäuden auf die hygienische Qualität des Trinkwassers, UMIT (September 2014)

[11] HTA Part A (2006). Health Technical Memorandum 04-01. The control of Legionella, hygiene, “safe” hot water, cold water and drinking water systems. Design, installation and testing. DH Estates and Facilities Division. The Stationery Office. ISBN 0-11-322744-2 978-0-11-322744-0

[12] Markert, F. – Entwicklung eines Berechnungskonzepts für die Kaltwasserzirkulation in Gebäuden zur Erhaltung der Trinwasserhygiene, Masterarbeit FH Münster (2015)

[13] VDI/BTGA/ZVSHK 6023 Blatt 1:2018-09 – Entwurf Hygiene in Trinkwasser-Installationen – Anforderungen an Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung

Dieser Artikel ist zuerst in SBZ erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen SBZ Newsletter.

Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik