Darum wird die Kaltwasserhygiene immer kritischer

Die Temperaturmarke von Trinkwasser kalt (PWC) von maximal 25 °C an der Entnahmestelle einer Trinkwasserinstallation ist seit vielen Jahren in den Regelwerken verankert, wie z. B. in der DIN 1988-200 [1] – und damit auch in den Köpfen der SHK-Fachhandwerker.

Die Empfehlung der VDI/DVGW-Richtlinie 6023 Blatt 1 lautet jedoch, dass die PWC-Temperatur nicht über 20 °C ansteigen sollte [2]. Damit folgt die Richtlinie den Erkenntnissen des Robert-Koch-Instituts, welche Maximaltemperatur eingehalten werden sollte, um das Wachstum von Krankheitserregern zu verhindern [3].

Legionellenrisiko in kaltem Trinkwasser nimmt zu

Doch gerade in ausgedehnten Trinkwasseranlagen kommt es immer häufiger zu Kaltwassertemperaturen, die sogar den „Kompromisswert“ von 25 °C überschreiten: an den Entnahmestellen, aber auch im Verteilersystem.

Die Gründe dafür liegen in der Regel in Unterbrechungen des bestimmungsgemäßen Betriebs, sind Folge eines unzureichenden Wasseraustauschs sowie zu hoher Wärmelasten entlang der Trinkwasserrohrleitungen.

Stagnierendes Wasser in warmer Umgebung bietet ideale Wachstumsbedingungen für Keime. Als Ergebnis kommt es häufig zu einer Kontamination von Trinkwasser kalt. Nachgewiesen wird dabei nicht nur das typischerweise in PWC vorkommende Bakterium Pseudomonas aeruginosa, sondern auch Legionella pneumophila. Ein gesundheitsgefährdendes Legionellenwachstum wurde bislang vornehmlich nur für Trinkwasser warm (PWH) als Risiko wahrgenommen.

Allerdings machte schon die DVGW-Information Wasser Nr. 90 vom März 2017 darauf aufmerksam, dass eine Untersuchung der Trinkwasserinstallation auf Legionellen auch eine Temperaturmessung von PWC an den Entnahmestellen einschließen sollte. Sie könne ebenfalls Hinweise auf eine Kontamination der Trinkwasseranlage mit Legionellen geben [4]. Und nun ist der verbindliche Hinweis auf die Untersuchung von PWC auch in der am 18. Dezember 2018 neu veröffentlichten Empfehlung des Umweltbundesamtes (UBA) zur systemischen Untersuchung von Trinkwasserinstallationen auf Legionellen enthalten [5].

Kostenloses Whitepaper zum Download: Optimale Trinkwasserverteilung

Versorger liefern wärmeres Trinkwasser

Als Planungsprämisse für Trinkwasserinstallationen gilt eine Wassertemperatur am Hauswasseranschluss von 10 °C. Wie Forschungsergebnisse belegen, wird von den Versorgern das Wasser jedoch inzwischen mit einer durchschnittlichen Temperatur von 14,2 °C geliefert [6]. Ein wesentlicher Grund dafür ist der Klimawandel mit verschiedenen Auswirkungen auf die Temperaturen des Rohwassers. Zum einen steigt durch die höheren Lufttemperaturen der vertikale Temperaturgradient in Seen und Talsperren. Als Konsequenz nimmt die Durchmischung des warmen Oberflächenwassers mit dem kälteren Tiefenwasser ab. Lange Trockenperioden mit sinkenden Wasserständen führen zum anderen zu höheren Temperaturen auch in der Tiefe. Steigende Bodentemperaturen erwärmen das Wasser in den Verteilleitungen der Versorger zusätzlich [7].

Ein Forschungsprojekt wies in den Sommermonaten sogar Wassertemperaturen > 25 °C bereits im Wasserrohrnetz der Versorger nach [8]. De facto muss also der Fachmann davon ausgehen, dass sich bei einer Ausgangswassertemperatur von rund 14 °C und einer Maximaltemperatur von 20 °C an der weitesten entfernten Entnahmestelle das PWC in der Hausinstallation nur um 6 K erwärmen darf.

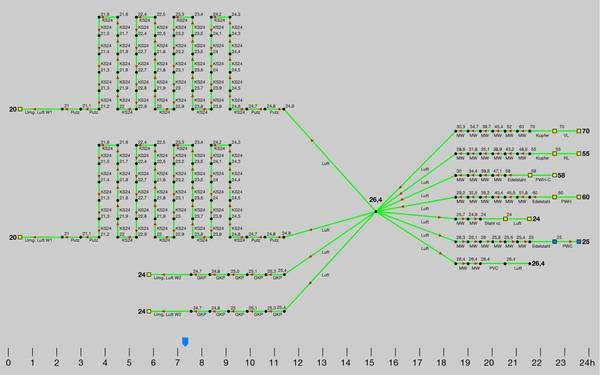

Welche Wärmelasten in der Trinkwasserverteilung auf das PWC in Abhängigkeit von Umgebungstemperatur und Leitungslänge einwirken, lässt sich nicht generell feststellen, sondern ist gebäudespezifisch zu betrachten. Mit der Finite-Elemente-Methode (FEM) können schließlich die Schachttemperaturen simuliert werden [9].

PWC-Erwärmung im Bereich der Hauptverteilung

In der vertikalen Hauptverteilung im Gebäude sind folgende Installationsumgebungen kritisch:

- Trinkwasserhauptverteilungen in Technikzentralen mit hohen Wärmelasten von mehr als 25 °C

- Enthärtungsanlagen etc. in Räumen mit Umgebungstemperaturen von mehr als 25 °C

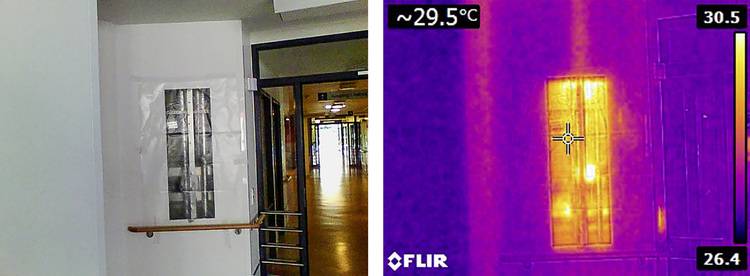

- Steigeschächte mit gemischter Installation von Leitung für Trinkwasser warm (PWH), Trinkwasser warm Zirkulation (PWH-C) und Trinkwasser kalt (PWC)

- Steigeschächte mit gemischter Installation von Heizungsleitungen und PWC

- Steigeschächte mit gemischter Belegung, die zum vorbeugenden Brandschutz mit isolierendem Material ausgeflockt sind.

Gerade in Sommermonaten mit langen Hitzeperioden sowie in Räumen mit direkter Sonneneinstrahlung kommen zu den regulären Wärmelasten noch weitere Wärmequellen hinzu. Wird dann nur über wenige Stunden kein Wasser gezapft, erhöht sich die PWC-Temperatur schnell über die kritische Marke von 25 °C. Der hygienische Idealbereich von 20 °C wird kaum noch erreicht. Die VDI-Richtlinie 2050 schreibt daher explizit vor, dass die Raumtemperatur in Technikzentralen mit Trinkwasserverteilungen keinesfalls 25 °C überschreiten darf [10].

Zu den Lösungsstrategien zählt daher zum einen, Hauswasseranschlüsse und Trinkwasserverteilungen nur in unbeheizten Kellerräumen ohne direkte Sonneneinstrahlung vorzusehen. Auch bei der Trassenplanung der Kellerverteilung ist auf den Aspekt der Sonneneinstrahlung und der Raumwärmelasten zu achten. Zum Standard sollte ebenfalls gehören, PWC-Leitungen mit der gleichen 100-Prozent-Dämmung zu umhüllen wie PWH- und PWH-C-Leitungen. Die Fremderwärmung von PWC im Steigstrang wird am besten mit der getrennten Installation von warm- und kaltgehenden Leitungen in separaten Schächten reduziert. Zu den kaltgehenden Leitungen zählen Lüftungsrohre, Abwasserrohre oder Feuerlöschleitungen zusammen mit PWC. In einem weiteren Schacht für warmgehende Leitungen werden PWH und PWH-C dann zusammen mit der Heizungszirkulation installiert.

Innen liegende Zirkulation als Problemlösungshilfe

Ist eine solche thermische Entkopplung von PWC baulich nicht möglich, sollte der Wärmeeintrag in den Schacht zumindest deutlich reduziert werden. Das ist zum Beispiel durch DVGW-zertifizierte Inliner-Zirkulationssysteme möglich. Beim Prinzip der innen liegenden Zirkulation wird das Rohr für den Zirkulationsrücklauf im Rohr der Leitung für PWH geführt. Dadurch verringern sich zum einen die Bereitschaftsverluste der PWH-C bzw. es erhöht sich der Anteil der nutzbaren Energie. Zum anderen wird die Wärmeabgabe in den Schacht deutlich reduziert und somit die Erwärmung des PWC.

Da mit der Installation eines Inliner-Zirkulationssystems eine separate Leitung für PWH-C entfällt, verringern sich entsprechend der Aufwand für die Wärmedämmung und die Brandschutzabschottung. Durch die kompakte Bauweise, den Einsatz zeitsparender Pressverbindungstechnik und die einfache Abschottung bei Deckendurchführungen auf Nullabstand lassen sich zudem die Installationskosten deutlich reduzieren.

Ein Vorteil der Inliner-Zirkulation im Vergleich zum klassischen System ist also zusätzlich zur Trinkwasserhygiene die Wirtschaftlichkeit [9, 11]. Die Stockwerksverteilung kann bei Inliner-Zirkulationssystemen ebenso wie bei getrennten Strängen mit Kunststoffrohren angeschlossen werden. Dabei handelt es sich laut Definition des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) um Mischinstallationen. Zu beachten ist, dass in puncto vorbeugendem Brandschutz hier generell besondere Anforderungen an die bauaufsichtliche Zulassung der Bauart gelten.

PWC-Erwärmung im Bereich der Stockwerksverteilung

In der Trinkwasserinstallation auf der Etage finden sich folgende Risiken für die unzulässige Fremderwärmung von PWC:

- Wärmestau in abgehängten Decken mit PWC-Leitungen, zum Teil verschärft durch den Wärmeeintrag von eingebauten Leuchtkörpern

- gedämmte Trockenbauwände

- direkt an die Zirkulation von Trinkwasser warm angeschlossene Wandarmaturen über Doppelwandscheiben [12].

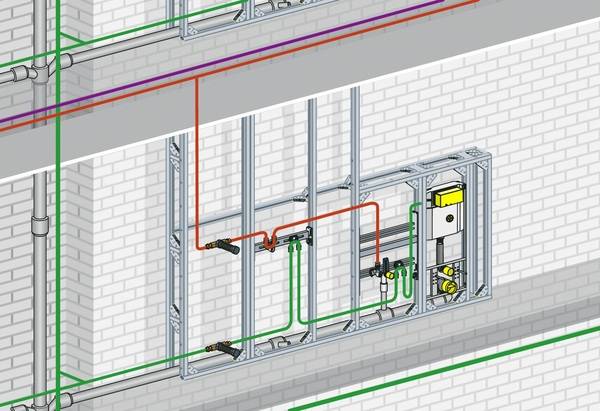

Um PWC-Leitungen nicht den hohen Wärmelasten in abgehängten Decken auszusetzen, ist es sinnvoll, die Stockwerksverteilung für PWC in Bodennähe an die Hauptleitung anzuschließen und von unten an die Entnahmestellen zu führen. Erfolgt die Leitungsführung für PWH hingegen weiterhin in der Decke und von oben zu den Entnahmestellen, ergibt sich daraus zudem eine thermische Entkopplung zu PWC-Leitungen in gedämmten Vorwandinstallationen.

Auch um den Wärmeübergang an Zapfarmaturen von PWH auf PWC zu reduzieren, gibt es einfache Lösungswege: Statt wie bislang häufig üblich die Armatur direkt an die Doppelwandscheibe mit Warmwasserzirkulation anzuschließen, sollte eine kurze Auskühlstrecke zwischen Doppelwandscheibe und Armatur installiert werden.

Doch wie lang darf eine kurze Auskühlstrecke sein, um einerseits die Fremderwärmung von PWC durch die Armatur zu vermeiden, andererseits aber die Ausstoßzeiten nach VDI 6003 [13] nicht zu unterschreiten oder sogar kontraproduktive Stagnationsstrecken zu erzeugen?

Untersuchungen haben ergeben, dass Auskühlstrecken von 8 bis 10 x DN sowohl in puncto Ausstoßzeiten als auch Stagnationsrisiken unproblematisch sind. Denn die regelmäßige Wasserentnahme an den Zapfstellen ist vom Betreiber ohnehin sicherzustellen [14]. Damit kann also die Warmwasserzirkulation in der abgehängten Decke verbleiben, von wo aus zimmerweise PWH-Einzelzuleitungen in Reihe zu den Entnahmestellen geführt werden. Voraussetzung ist, dass das Wasservolumen in der jeweiligen Zuleitung 3 l nicht überschreitet.

So liegen an der Zapfarmatur keine hohen Dauertemperaturen an, die über den Armaturenkörper den Kaltwasseranschluss aufheizen und hier Brutstätten für Bakterien bilden. Werden die PWH-Leitungen in den Vorwänden außerdem nicht gedämmt, erfolgt die Auskühlung schneller. Das verkürzt die Verweilzeit von PWH im hygienekritischen Temperaturbereich zwischen 50 und 25 °C.

Aktive Kühlung gegen PWC-Erwärmung einsetzen

Folgt der Fachmann bei der Konzeption einer Trinkwasseranlage konsequent dem Fließweg von PWC und ermittelt die tatsächlich auftretenden Wärmelasten, kann er mittels vieler Maßnahmen die Fremderwärmung von PWC deutlich reduzieren.

Doch immer öfter offenbaren thermische Simulationen nach FEM, dass trotz einer vorausschauenden Leitungsführung unzulässige PWC-Temperaturen nicht auszuschließen sind – insbesondere, wenn Trinkwasseranlagen saniert werden müssen. Denn der Gebäudebestand zwingt bei der Wahl von Leitungswegen immer zu Kompromissen. Häufig werden Spülstationen installiert, die einen Anstieg der PWC-Temperatur in den hygienekritischen Bereich detektieren. Automatisch wird dann das erwärmte Wasser in der PWC-Leitung so lange ausgespült, bis die notwendige Temperatur wieder erreicht ist.

Über programmierbare Zeitintervalle kann darüber hinaus auch der Wasserwechsel bei Unterbrechungen des bestimmungsgemäßen Betriebs im entsprechenden Leitungsabschnitt sichergestellt werden.

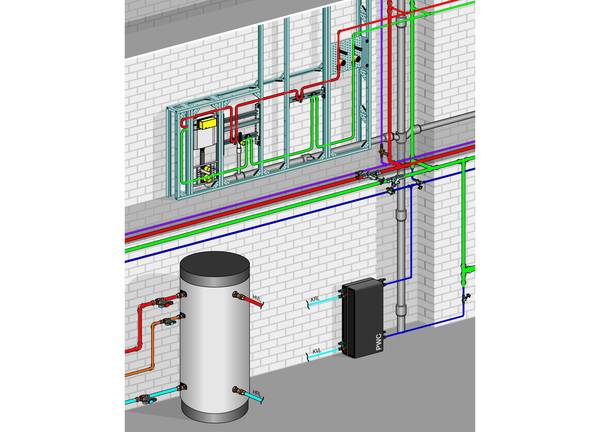

Eine andere wirtschaftliche Option, die Kaltwassertemperatur zuverlässig auf 20 °C zu halten, ist die aktive Kühlung mittels einer Zirkulation (PWC-C). Der Montageaufwand dafür lässt sich gering halten, falls ein Rohrleitungssystem mit DVGW-zertifiziertem Inliner für PWC installiert wird. Dabei wird der Rücklauf des Trinkwassers kalt in einer im Steigstrang integrierten Leitung zurück zu einem Durchfluss-Trinkwasserkühler geführt.

Die Kühlenergie kann beispielsweise ein Kaltwassersatz liefern und über einen Plattenwärmetauscher auf das PWC übergehen. Ein Sensor misst dafür die PWC-C-Rücklauftemperatur und regelt entsprechend den Volumenstrom des Kühlwassers. Die aktive Kühlung von PWC in großen Zweckgebäuden mit ausgedehnten Trinkwassernetzen kann ökonomischer und ökologischer sein, als Trinkwasser mit erhöhter PWC-Temperatur „wegzuspülen“.

Zumal in solchen Gebäuden Kaltwassersätze für die Raumklimatisierung häufig ohnehin installiert sind. Der zusätzliche Leistungsbedarf für die Trinkwasserkühlung ist vergleichsweise gering. Doch selbst ein separates Klimagerät für die Trinkwasserkühlung kann sich durchaus lohnen. Insbesondere, wenn damit die Trinkwassergüte verlässlich abgesichert wird.

Vor allem in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ist diese kontrollierte und definierte Temperaturhaltung des PWC durch PWC-C-Anlagen mit Kühlung empfehlenswert. Denn hier gelten erhöhte Anforderungen an die hygienischen Temperaturen des PWC. Sinnvoll ist die PWC-Kühlung auch in Trinkwasseranlagen, in denen nutzungs- und/oder installationsbedingt ein kontinuierlicher Wärmeeintrag zu kritischen PWC-Temperaturen und damit zu Hygieneproblemen führt.

Der Energieaufwand dafür ist überschaubar, wie eine Konzeptstudie mit Beispielberechnung zeigt: Bei einer benötigten Kälteleistung von 2,5 kW – was einem Krankenhaus mit etwa 60 Nutzungseinheiten entspricht – muss über die Gradzahltage im Raum Frankfurt am Main eine Energie von 3010 kWh/Jahr aufgewendet werden, um die PWC-Temperatur im gesamten Kaltwassernetz im hygienisch unbedenklichen Bereich < 20 °C zu halten [9].

Fazit

Die Fremderwärmung von PWC ist für die Trinkwasserhygiene in Gebäuden eine ernstzunehmende Bedrohung geworden. Moderne Bautechniken, hohe Dämmstandards, aber auch der Klimawandel gehören zu den Einflussgrößen. Mit vorausschauenden Maßnahmen lässt sich die unzulässige Erwärmung von Trinkwasser kalt (PWC) jedoch in den Griff bekommen. Perspektivisch aber wird wohl die aktive Kühlung von PWC genauso zum Standard wie die Klimatisierung der Räume selbst.

Dieser Artikel von Christian Schauer ist zuerst erschienen in SBZ/06-2019. Dr. Christian Schauer ist Leiter des Kompetenzbereichs Trinkwasser, Corporate Technology bei dem Systemhersteller von Installationstechnik Viega.

Literatur

[1] DIN 1988-200, Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen – Teil 200: Installation Typ A (geschlossenes System) – Planung, Bauteile, Apparate, Werkstoffe, Beuth, Berlin, 05/2012

[2] VDI/DVGW 6023 Blatt 1, Hygiene in Trinkwasser-Installationen – Anforderung an Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung, Beuth, Berlin, 04/2013

[3] Robert-Koch-Institut, RKI-Ratgeber für Ärzte, Legionellose, 2013

[4] DVGW-Information Wasser Nr. 90, Informationen und Erläuterungen zu Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes W 551, DVGW, Bonn, 03/2017; § 3.3

[5] Umweltbundesamt (UBA), Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-Installationen auf Legionellen nach Trinkwasserverordnung – Probennahme, Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses, 18. Dezember 2018

[6] K. Rühling, C. Schreiber, C. Lück, G. Schaule, A. Kallert, EnEff: Wärme-Verbundvorhaben, Energieeffizienz und Hygiene in der Trinkwasser-Installation, Schlussbericht, 2018

[7] energie | wasser-praxis 3/2010, Klimawandel und Wasserversorgung, S. 22

[8] E. Osmancevic, M. Engelfried, R. Friedmann, Erhöhte Temperaturen in Trinkwasser-Versorgungssystemen, Energie Wasser Praxis, 09/2018, S. 58–63

[9] C. Schauer et al.: Planung und Betrieb 4.0. In: C. van Treeck, T. Kistemann, C. Schauer, S. Herkel, R. Elixmann (Hrsg.): Gebäudetechnik als Strukturgeber für Bau- und Betriebsprozesse, Springer Verlag Berlin 2018, S. 167–275

[10] VDI 2050 Blatt 1, Anforderungen an Technikzentralen – Technische Grundlagen für Planung und Ausführung, Beuth, Berlin, 11/2013

[11] H. Köhler, C. Schauer, Temperaturhaltung beachten, Wasseraustausch sicherstellen, IKZ Fachplaner 11/2018, S. 8-13

[12] H. Köhler, Schleifen sind nicht immer „chic“, SBZ, S. 40-43, 13/2014

[13] VDI 6003, Trinkwassererwärmungsanlagen – Komfortkriterien und Anforderungsstufen für Planung, Bewertung und Einsatz, Beuth, Berlin, 08/2018

[14] W. Schulte: Moderne Bautechnik – Risiken für die Trinkwassergüte, IKZ Sonderheft Trinkwasserhygiene 2017, S. 14–21

Dieser Artikel ist zuerst in SBZ erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen SBZ Newsletter.

Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik