Trinkwasserinstallation: Der Werkstoff macht den Zeta-Wert

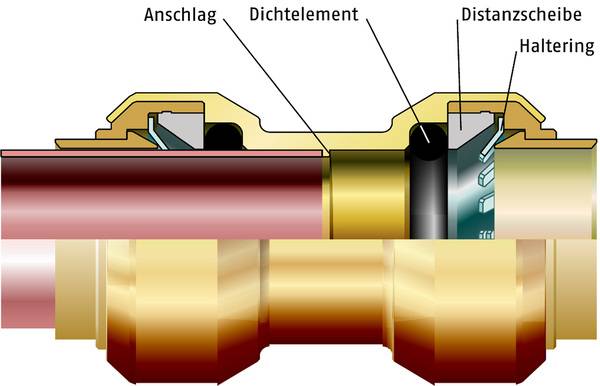

Verbindungen in Rohrleitungssystemen für Heizung und Sanitär werden heute in aller Regel nicht mehr gelötet, geschweißt oder – je nach Rohrwerkstoff und Medium – geschraubt, sondern „kalt“ gepresst, denn diese Technik ist wirtschaftlicher und sicherer. Durch konstruktive Unterschiede der Verbinder muss man hier jedoch mit Auswirkungen auf die Dimensionierung der Rohrleitungen rechnen: Entweder wird das Rohr in den Verbinder gesteckt oder der Verbinder mit seinem Stützkörper in das Rohr. Im ersten Fall bleibt der freie Rohrquerschnitt weitestgehend erhalten, bei der zweiten Variante wird zwangsläufig ein erhöhter Widerstand für das zu leitende Medium erzeugt.

Das Rohrleitungssystem mit seinen jeweiligen Verbindern hat einen direkten Einfluss auf die Druckverhältnisse innerhalb einer Installation, damit also auch auf die Dimensionierung und das Volumen der gesamten Anlage. Dieser Aspekt sollte bei der Auslegung berücksichtigt werden, denn je nach System kann das Volumen der Anlage laut FH Münster aufgrund unterschiedlicher Rohrdimensionierungen zur bedarfsgerechten Versorgung um 10 bis 30% variieren.

Ganzheitliche Betrachtung garantiert Trinkwassergüte

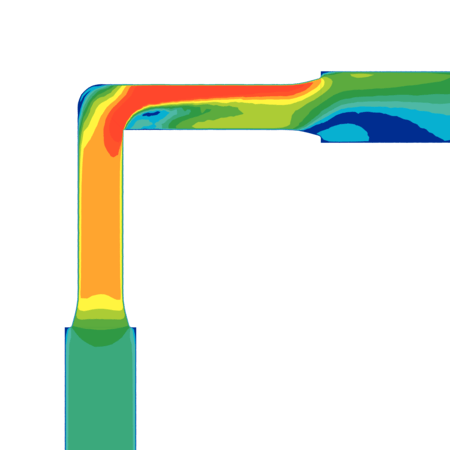

Der technische Hintergrund: Fließendes Wasser stößt in einem Leitungssystem auf vielerlei Widerstände. Zuerst natürlich in den Rohren selbst, was in erster Linie vom verwendeten Werkstoff und dessen spezifischer „Absoluter Rauheit“ abhängt. Dieser Wert wird in der Rohrreibungszahl Lambda (λ) ausgedrückt. Darüber hinaus werden die in den Rohrleitungen geführten Medien zusätzlich von den einzelnen Installationskomponenten „ausgebremst“: T-Stücke, Wandscheiben, Ventile, Messgeräte, Winkel und Bögen und nicht zuletzt eben auch Verbinder hemmen die Strömung des Mediums. All diese Formteile haben dabei einen individuellen, unveränderlichen Strömungswiderstand, der mit einem bestimmten Druckverlust einhergeht. Dieser „Widerstandsbeiwert“ wird mit dem dimensionslosen Zeta-Wert (ζ) ausgedrückt.

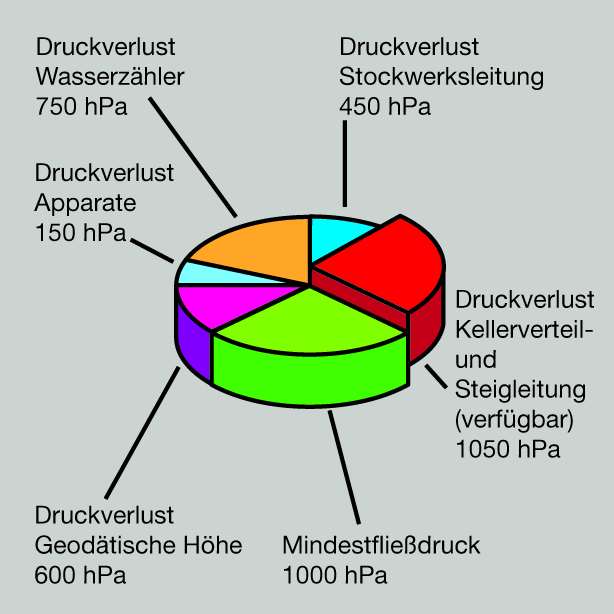

Verglichen mit den gesamten Druckverlusten in einer Trinkwasserinstallation spielen die entsprechenden Werte der Fittings auf den ersten Blick nur eine eher untergeordnete Rolle. In einer typischen Hausinstallation tragen sie beispielsweise pro Etagenverteilung mit 300 bis 600 Millibar (mbar) zum gesamten Druckverlust der Anlage bei, die Druckdifferenz durch Reibung in den Rohrleitungen schlägt mit 300mbar zu Buche. Da wiegen die Verluste durch das Überwinden der geodätischen Höhe (je zehn Meter etwa 1.000 mbar) oder durch Wasserzähler und zugehörige Armaturen (bis 850 mbar) doch deutlich schwerer. Warum also sollte man sich als Planer oder planender Fachhandwerker dennoch mit den Zeta-Werten der Verbinder genauer befassen?

Warum sich mit den Zeta-Werten der Verbinder befassen?

Der Grund ist einfach: Um dauerhaft zum Beispiel den Erhalt der Trinkwassergüte zu unterstützen, ist eine ganzheitliche Betrachtung der Trinkwasseranlage notwendig, also die bedarfsgerechte Auslegung genauso wie der Einsatz zertifizierter Produkte und der bestimmungsgemäße Betrieb. Möglichst knapp dimensionierte Rohrleitungssysteme erfüllen damit sowohl die Forderung „bedarfsgerecht“ als auch den „bestimmungsgemäßen Betrieb“. Und dazu gehören eben durchflussoptimale Verbinder, denn was in der gesamten Installation nicht als Druckverlust durch Installationskomponenten und Fittings verbraucht wird, kann bei gleichbleibender Versorgungsqualität in schlankere Rohrdimensionen „investiert“ werden. Oder eben umgekehrt: Summieren sich hohe Zeta-Werte entlang der Leitungsstrecke, muss das mit größeren Nennweiten wieder ausgeglichen werden. Bei der sicheren Auslegung schlanker und damit hygienischer Installationen ist also die Kenntnis der individuellen Zeta-Werte jedes Bauteils zwingend notwendig.

Ansonsten ist der Planer/Installateur hin- und hergerissen zwischen Unterversorgung oder Überdimensionierung (der Rohrleitungen). Ersteres wäre schlecht für den Nutzer, wenn beispielsweise die Dusche im Bad beim gleichzeitigen Salat-Waschen in der Küche nur noch tröpfelt. Die Überdimensionierung der Rohrweiten wiederum ist wegen des Stagnationsrisikos (und damit der Gefahr von Verkeimung) hygienisch bedenklich.

Widerstandsbeiwerte bestimmen die Auslegung

Die genaue Beachtung der Widerstandsbeiwerte ist deshalb so wichtig, weil der Widerstand respektive der Druckverlust in einer Rohrleitung überproportional steigt, je kleiner der Innendurchmesser des Rohres ist: Bei gleichem Volumenstrom und entsprechend erhöhter Fließgeschwindigkeit ist die „bremsende“ Wirkung querschnittverengender Verbinder in kleiner dimensionierten Rohren größer als in weiteren Nennweiten. Verringert man beispielsweise den Rohrinnendurchmesser von 13 auf 11 mm, steigt der Druckverlust unter ansonsten gleichen Bedingungen von knapp 14mbar auf über 30mbar!

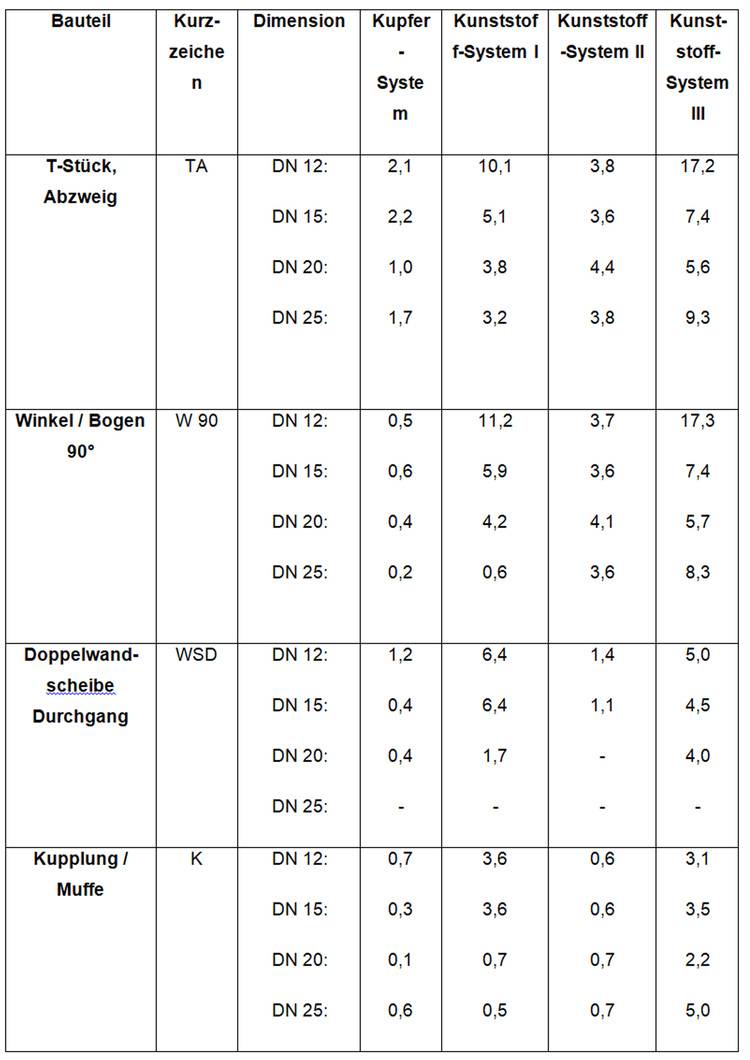

Es gilt also der planerische Grundsatz: Je knapper eine Trinkwasser-Installation dimensioniert ist (was ja auch gemäß DIN 1988-300 durchaus erwünscht und gewollt ist), desto bedeutender werden die Widerstandsbeiwerte aller Bauteile für die Auslegung. Wie viel das ausmachen kann, zeigen die individuellen Zeta-Werte diverser Bauteile aus verschiedenen Kunststoffrohrsystemen im Vergleich zu denen eines metallenen Rohrleitungssystems (hier: Kupfer):

Der Vergleich der Zeta-Werte zeigt dabei zweierlei: Zum einen weichen die Werte innerhalb der Systeme aus Mehrschichtverbundrohren (Kunststoff) bei gleich dimensionierten Bauteilen recht deutlich voneinander ab. Zum anderen haben die Formteile aus Kupfer ausnahmslos deutlich bessere Zeta-Werte als die aller kunststoffbasierten Systeme. Entscheidender Grund dafür ist die eingangs bereits angesprochene konstruktive Art der Verbinder: Entweder wird das Rohr in den Verbinder gesteckt – wie bei Kupferrohrsystemen - der freie Durchfluss bleibt erhalten, oder das Rohr wird, für Kunststoffsysteme typisch, durch eine Steckhülse/einen Stützkörper des Fittings stabilisiert. Das reduziert den Querschnitt deutlich, und der Zeta-Wert der Verbinder ist entsprechend ungünstiger.

Der Werkstoff macht den Unterschied

Über die Konzentration auf die Zeta-Werte von Verbindern gerät in der fachlichen Betrachtung im Übrigen ein Nebenaspekt häufig in Vergessenheit, der aber zwingend zum Kontext „Druckverluste in Heizungs- und Sanitärinstallationen“ dazugehört: der Werkstoff des zugrunde liegenden Rohrleitungssystems. In den technischen Datenblättern der Installationsrohr-Hersteller wird dafür in der Regel nicht die Rohrreibungszahl Lambda (λ) angegeben, sondern der sogenannte k-Wert für die technische Rauheit des Materials (in Millimeter). Je höher dieser k-Wert ist, desto mehr Widerstand setzt er dem Medium entgegen und umso höher ist damit der Druckverlust.

Im Vergleich weisen beispielsweise gezogene und gepresste Rohre aus Kupfer oder Messing die niedrigsten k-Werte aus. Sie liegen bei Werten bis zu 0,0015 mm. Kunststoffrohre, wie das für Trinkwasser-Installationen häufig eingesetzte Polyethylen (PE), haben k-Werte von etwa 0,007. Sie sind also etwa 4,6mal rauer als Kupfer. Ein Kunststoffrohr-Hersteller nennt für seine Produkte gar k-Werte von 0,01; das entspricht fast Faktor 7. Von diesem Ausreißer abgesehen gilt aber generell, dass der k-Wert von PE-Rohren im Laufe der Nutzung auf 0,03 mm ansteigt. Mit der Nutzungsdauer erhöhen sich also die Druckverluste in solchen Installationen.

Übrigens: Diese Ausführungen gelten genauso für Heizungsinstallationen. Je geringer der Druckverlust in den Systemen ist, desto weniger Leistung muss die Pumpe für den nötigen Druckaufbau liefern. Das spart Energie, vor allem bei Betrachtung des kompletten Lebenszyklus einer Heizungsanlage.

Glattes Rohr für optimale Hygiene

Glätte oder Rauheit der Innenoberflächen von Rohrsystemen beeinflussen direkt einen weiteren trinkwasserhygienischen Parameter: den Biofilm. Der bildet sich im Lauf des bestimmungsgemäßen Gebrauchs unweigerlich in allen wasserführenden Rohrleitungssystemen aus. Je rauer das Rohr, desto besser finden aber Mikroben und der von ihnen gebildete Biofilm daran Halt und somit vermehrungsfördernde Lebensbedingungen – aber eben auf Kosten der Trinkwasserhygiene.

Erschwerend kommt hinzu, dass bestimmte Kunststoffe in den entsprechenden Systemen den Mikroben zusätzlich als Nahrung dienen können, wie verschiedene Untersuchungen unter anderem durch Universitäten in Shanghai nachgewiesen wurde. Das führt, so die chinesischen Forscher, zu einem deutlich erhöhten Expositionsrisiko – selbst im Vergleich zu verzinkten Trinkwasserrohren – die hierzulande für Trinkwasser warm schon lange verboten sind.

Zeta nicht dem Zufall überlassen

Jede Trinkwasseranlage ist einzigartig und entsprechend individuell zu planen und zu installieren. Aus naheliegenden hygienischen und wirtschaftlichen Gründen sind dabei geringe Volumina und damit schlanke Rohrdimensionierungen anzustreben. Wie weit Nennweiten reduziert werden können, hängt aber entscheidend von der absoluten Rauheit der Rohre und den Zeta-Werten der eingesetzten Bauteile ab.

Physikalisch bedingt ist ihr Einfluss auf die „Druckvernichtung“ innerhalb einer Anlage umso größer sind, je kleiner der Rohrdurchmesser ist. Bei Zeta sollte man daher nichts dem Zufall überlassen und Rohrleitungssysteme einsetzen, deren Verbinder schon konstruktiv durch den freien Querschnitt strömungs-optimal ausgeführt sind.

Für Bauherren, Planer und SHK-Experten, die sich entsprechend für Kupfer als Werkstoff für Trinkwasser-Installationen oder Heizungs- und Klimaanlagen entscheiden und mehr über die Vorteile dieser Systeme erfahren möchten, hat das Deutsche Kupferinstitut (DKI) jetzt zusammen mit dem ZVSHK die Broschüre „Die fachgerechte Kupferrohr-Installation“ überarbeitet und neu herausgegeben. Sie kann auf der Webseite des DKI www.kupferinstitut.de kostenlos heruntergeladen werden.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik