Wasser als Wärmeträgermedium: So wird der störungsfreie Betrieb gewährleistet

Wenn die Anlagenwasserinhalte immer geringer und die Leitungsquerschnitte kleiner dimensioniert werden rücken Richtlinien wie die VDI 2035 die Qualität von Wasser als Wärmeträgermedium verstärkt in den Fokus. Unverändert bleibt jedoch die Gefahr von Schäden und Störungen, z. B. durch Fremdkörper im Wasser. Zudem kann sich die Systemeffektivität z. B. durch Luft- und Gaseinschlüsse stark verringern.

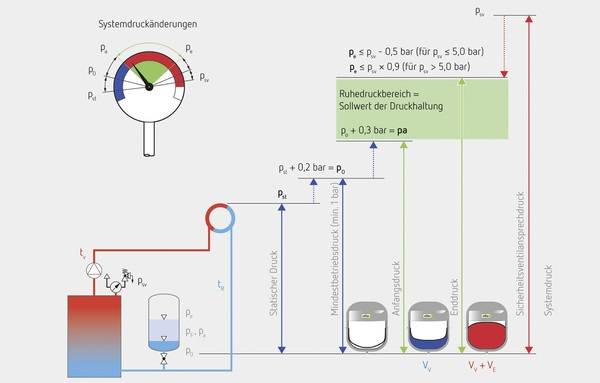

Die Druckhaltung übernimmt die Schlüsselrolle im Hinblick auf einen wirkungsvollen wie störungsfreien Betrieb. Sie ist auch zuständig für die Kontrolle des Füllstandes sowie gegebenenfalls die automatische Nachspeisung. Damit der Wärmeträger auch den höchsten Punkt sowie die kleinsten Systemkapillaren erreichen kann und an keiner Stelle ein Unterdruck gegenüber Atmosphäre erzeugt wird, muss der Mindestbetriebsdruck hoch genug sein.

Generelle Auslegung eines Druckhaltesystems

Zunächst steht die korrekte Berechnung auf dem Programm. Die Basis aller Reflex-Druckhaltungen ist der Mindestbetriebsdruck p0, dies ist der untere Grenzwert der Druckhaltung. Er besteht aus der statischen Höhe und einer Sicherheit von 0,2 bar, der am Hochpunkt für ausreichend Druck sorgt.

Ein möglicher Verdampfungsdruck oder zusätzliche Faktoren werden benötigt, wenn es sich nicht um die klassische Saugdruckhaltung handelt. Die Einstellung erfolgt beim MAG über den Gasvordruck, bei dynamischen Druckhaltungen über den Einstellwert an der Steuerung bei Inbetriebnahmen.

Zur Auslegung eines Druckhaltesystems sind folgende Werte erforderlich:

- der statische Druck am Anschlusspunkt der Druckhaltung

- das vollständige Wasservolumen der Anlage

- der maximale Temperaturbereich des Anlagenwassers

- die minimalen und maximalen Drücke der Anlage und ihrer Komponenten.

Passgenaue Lösungen bieten dann, heute bereits von unzähligen Fachhandwerkern genutzt, Berechnungsprogramme wie zum Beispiel Reflex Pro.

Statische oder dynamische Druckhaltung?

Dynamische Systeme können – im Vergleich zur statischen Druckhaltung mit MAG – den Druck in engeren Grenzen halten. Das durch den Temperaturanstieg entstehende Ausdehnungsvolumen benötigt bei hohen Temperaturunterschieden und großen Heiz- und Kühlsystemen sehr viel Raum und somit auch große Gefäße.

Abhängig vom Druckfaktor kann nur ein Teil des statischen Gefäßes zur Wasseraufnahme dienen, da das durch die Membran getrennte Gaspolster nur bis zu einer akzeptierbaren Druckschwankung komprimiert werden sollte. Bei der statischen Druckhaltung würde die Druckschwankung kleiner, wenn das Gefäß größer würde. Bauseitige Platzverhältnisse und hohe Herstellungskosten begrenzen dies jedoch.

Bei oben genannten größeren Heizleistungen oder bei besonderen Anforderungen an die Druckhaltung, wie zum Beispiel Heißwasserheizanlagen, erhalten häufig dann dynamische Druckhaltesysteme den Vorzug, um eine bestmögliche Druckhaltung zu erreichen.

Kompressor- oder Pumpendruckhaltung einsetzen?

Bei den dynamischen Druckhaltestationen kann fast das komplette Gefäß inklusive Wasservorlage für das Ausdehnungsvolumen verwendet werden. Das Wasser ist im Innern einer flexiblen Vollmembrane, die die Medien voneinander trennt. Bei der Reflexomat-Kompressordruckhaltung wird dem Ausdehnungsvolumen des Heizungswassers ein Gaspolster entgegengehalten. Dieses nicht statische Gaspolster wird bei Aufheizung durch Ablassen und bei Abkühlung durch Zuführung des Gases innerhalb enger Druckgrenzen gehalten.

Für Anlagen mit speziellen Anforderungen in Bezug auf einen hohen statischen Druck ist die Variomat-Pumpendruckhaltung die richtige Lösung. Dabei strömt das Ausdehnungsvolumen über einen stetig geregelten Motorkugelhahn in eine Vollmembrane innerhalb eines drucklosen Gefäßes.

Durch die im henryschen Gesetz dargestellte Abhängigkeit der Löslichkeit von Gasen in einem Medium in Abhängigkeit von Druck und Temperatur wird das Heizmedium durch die Druckdifferenz unter die anlagenkritische Grenze entgast. Zentral werden Gas und alle Blasen restlos aus dem Anlagenwasser entfernt und so Luftprobleme selbst in großen verzweigten Systemen sicher vermieden.

Bei Abkühlung wird das wieder gebrauchte Wasservolumen gesteuert und entgast zurück in das Heizungssystem gepumpt. Ohnehin spielt die Entgasung für das positive Gesamtergebnis eine nicht unerhebliche Rolle.

Druckhaltung und Entgasung kombiniert

Eine ideale Lösung ist die Kombination aus Kompressordruckhaltung und Vakuum-Sprührohrentgasung, wodurch der Wärmeträger Wasser konsequent gasfrei gehalten wird. Hier wird die Druckhaltung in engen Grenzen durchgeführt und die Entgasungssysteme entfernen zentral Gasblasen und gelöste Gase nahezu restlos aus dem Anlagenwasser. Die extreme Gasuntersättigung macht die Bildung von freien Gasen unmöglich und vermindert das Korrosionspotenzial. Selbst in großen verzweigten Systemen mit filigranen Flächenheizungen werden Luftprobleme zuverlässig vermieden und so vorhandene Luftpolster in der Anlage abgebaut.

Wie die effiziente Kombination von Druckhaltung und Entgasung in der Praxis aussieht, zeigt als eines von vielen Referenzbeispielen das Böblinger Heizwerk „Im Grund“. Mit Lieferung und Inbetriebnahme einer neuen Sonderdruckhaltung und Sonderentgasung wurde das Team Project Sales von Reflex Winkelmann dort beauftragt. Erforderlich war u. a. eine neue Druckhalteanlage mit Leistungsreserven auf heutigem technischem Standard, um im Heizwerk auch den künftig vorgesehenen Anlagenerweiterungen auf der Erzeuger- wie Abnehmerseite gerecht zu werden und die Versorgung der Menschen in der Region dauerhaft zu gewährleisten.

Aufgrund der begrenzten baulichen Möglichkeiten war eine Kompaktbauweise gefragt, gepaart mit den Betriebsanforderungen eines Kraftwerks. Um dies zu realisieren, kam produktseitig von Reflex eine Druckhaltung im Verbundbetrieb mit vier Pumpen (je 15 m³/h) und vier Überströmern in die Konzeption. Eine Nachspeisestation mit zwei Pumpen (je 20 m³/h), eine Sonderentgasung (12 m³/h) und die Steuerung S7 mit TP 1500 komplettierten das System.

Unterm Strich steht: Im Vergleich zum alten System wurde der Wartungsaufwand um 60 % reduziert. Und durch die neuen drehzahlgeregelten Pumpen fällt der Stromverbrauch deutlich niedriger aus als zuvor.

Mit Abscheidetechnologien das Wasser optimieren

Eine weitere wichtige Rolle in Bezug auf die Wasserqualität spielt die Luft- und Schmutzabscheidung, um die Lebensdauer und Leistung eines Heizungssystems zu erhöhen bzw. zu sichern. Denn Schmutz, Schlamm und Magnetit, einer der hartnäckigsten Widersacher, reduzieren die Fähigkeit des Wassers, Wärme zu transportieren, erheblich.

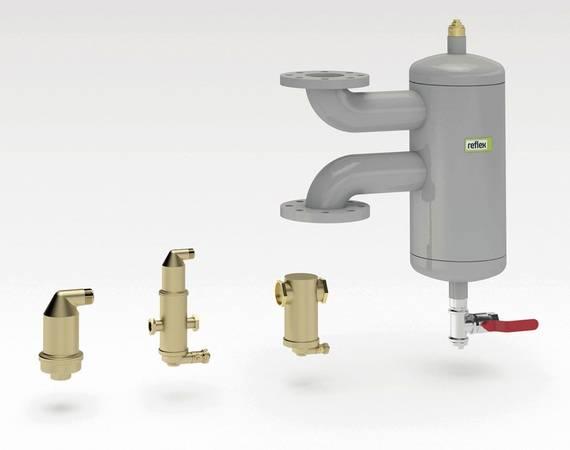

Durch den Einsatz von Abscheidern können bestmögliche Betriebszustände erreicht werden. Lösungen dazu bietet z. B. das Reflex-Produktportfolio: Mittels mechanischer Abscheideverfahren lassen sich Schmutzpartikel und Mikroblasen bis zu einer Größe von fünf Mikrometern abscheiden – ohne den Einsatz von Hilfsenergie. Mit Blick auf die zuverlässige Abscheidung von Schlamm und Schmutz aus Wasserkreisläufen verfügt z. B. der Exdirt von Reflex über integrierte Hochleistungsmagneten, wodurch Magnetit eliminiert und der Abscheidegrad gesteigert wird. Das Produkt lässt sich ohne Betriebsunterbrechung reinigen und warten.

Mit dem jüngst entwickelten Abscheider Exdirt V aus Stahl kommt die Technologie auch in einer vertikalen Leitung von DN 50 bis DN 150 zum Einsatz. In dessen Gehäuse wird der Strömungsquerschnitt erweitert, die Geschwindigkeit der Strömung entsprechend gesenkt sowie zusätzlich der Abscheideeffekt durch den Strömungseinsatz Flowpac verstärkt und potenziert.

Zu den Ex-Abscheider-Produkten gehört u. a. auch der Exvoid, der Mikroblasen entfernt; mit dem Exvoid T ist darin ein Schnellentlüfter integriert. Der Extwin, der Entlüftung und Entschlammung kombiniert, schützt empfindliche Geräte an Hochpunkten oder vor sensiblen Anlagenteilen.

Hydraulikprobleme vermeiden, Energieeffizienz steigern

In Kombination mit den angesprochenen Schlamm- und Schmutzabscheidern nachweislich bewährt ist eine aktive Entgasung des Systems, was eine bessere Wärmeübertragung gewährleistet. Daraus resultieren eine Primärenergie-Einsparung sowie eine erheblich verbesserte Betriebssicherheit. Zudem weiß der Fachmann um die Bedeutung einer optimalen Anlagenhydraulik.

Ein hydraulischer Abgleich kann nur in einem System optimal funktionieren, das wirkungsvoll entgast und von jeglichen Fremdpartikeln befreit ist. Wasser enthält im natürlichen Zustand immer auch Gase, entsprechend ihrem Partialdruck über der Wasseroberfläche und in Abhängigkeit von der Wassertemperatur. Stickstoff und Sauerstoff sind natürliche Bestandteile von Wasser.

Aus der Atmosphäre werden diese Gase im Wasser gelöst und gelangen unter anderem über das Füll- und Nachspeisewasser in die Anlage. Im Wasser als wichtiger Systemkomponente gelten Gase als erhebliche Störfaktoren.

Sie behindern die Strömung, schaffen Korrosionsrisiken und verringern den Wärmeaustausch in Heiz- oder Kühlkörpern. Stickstoff als Inertgas trägt zudem ganz besonders zu hydraulischen Problemen bei, weil dieser sich im Anlagenwasser permanent anreichert.

Zur Vermeidung und Prävention all dieser Schwierigkeiten ist eine umfassende Entgasung zu empfehlen. Hierbei setzen viele Planer und Fachhandwerker auf eine Servitec Vakuum-Sprührohrentgasung, mit der sich – u. a. bedingt durch einen hohen Wirkungsgrad – ein großer Wasserinhalt effektiver entgasen lässt.

Beim Einsatz in Heizungs- und Kaltwasseranlagen bestätigen unabhängige Untersuchungen eine Effizienzsteigerung von bis zu 10,6 %. Das System lässt sich ohne großen Aufwand in den Rücklauf eines bestehenden Heizungssystems einbauen.

Als besonders effizient erweist sich dabei das Zusammenwirken der Vakuum-Sprührohrentgasung mit Druckhaltestationen. Die Servitec-Reihe ist in erster Linie für die Verwendung in Industrie-, Gewerbe- und Wohnkomplexen gedacht.

Mit der neu konzipierten Servitec Mini kommt das Prinzip mittlerweile auch im Anwendungsbereich von Anlagen bis zu einer Heizleistung von 100 kW zum Einsatz.

Dieser Artikel von Tobias Wolff ist zuerst erschienen in SBZ Ausgabe: 16-2018.

Dieser Artikel ist zuerst in SBZ erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen SBZ Newsletter.

Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik