Agri-Photovoltaik: Weidezaun aus Solarmodulen

St. Martin bei Lofer ist ein kleines, gemütliches Dorf im Saalachtal, umrahmt von den Nördlichen Kalkalpen im Süden und den Chiemgauer Alpen im Norden. Auf halbem Weg von Salzburg nach Zell am See ist es nicht nur eine beliebte Ski- und Wanderregion. Ein zweites Standbein der Wirtschaft hier ist der Ackerbau und die Viehzucht. Auch Herbert Rohrmoser wollte den Landwirtschaftsbetrieb nicht aufgeben, den er von seinen Eltern übernommen hat. Er betreibt einen Bio-Legehennenbetrieb mit 1.000 Tieren, die den größten Teil des Jahres draußen auf der Weide stehen. Die grenzt direkt an sein Haus. Nur wenn es die winterlichen Temperaturen nicht zulassen, bleibt das Geflügel im Stall.

Mit Solarstrom die Kosten senken

Bisher begrenzte ein einfacher Drahtzaun das Grundstück. Der brauchte immer wieder Reparaturen. Neben der Arbeit hat das jährlich viel Geld verschlungen. Doch damit sind die Betriebskosten längst nicht beziffert. Neben dem Futter für seine Tiere braucht er viel Strom. Denn Herbert Rohrmoser betreibt zusätzlich zur Hühnerfarm noch das Restaurant D’Henasteig’n.

Dafür ist jede Menge Energie notwendig. Insgesamt liegt sein Stromverbrauch im gesamten Betrieb bei etwa 60.000 Kilowattstunden pro Jahr. „Um wiederum die Stromkosten zu minimieren, wollte er eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 20 Kilowatt auf die Dächer seiner Gebäude installiert haben“, erinnert sich Bernhard Stöckl. Er ist einer der Geschäftsführer von Elektrotechnik Leitinger, einem Projektierungs- und Installationsbetrieb von Solaranlagen mit Sitz in Leogang, nur wenige Kilometer südlich von St. Martin, direkt an der Grenze zu Tirol.

Kein Schnee stört die Stromerzeugung

Er hatte für Herbert Rohrmoser eine bessere Alternative. „Denn die Dachanlage wäre aufgrund der hier herrschenden Schneelasten sehr aufwendig gewesen. Dazu kommt noch, dass im Winter, wenn der meiste Strom gebraucht wird, die Anlage den geringsten Ertrag liefert“, erklärt Stöckl. Das liegt daran, dass dann in der Regel Schnee auf den Modulen liegt. Selbst wenn diese schneefrei bleiben, liefert die tiefer stehende Wintersonne zu wenig Energie, um genügend Strom aus der Anlage herauszulocken.

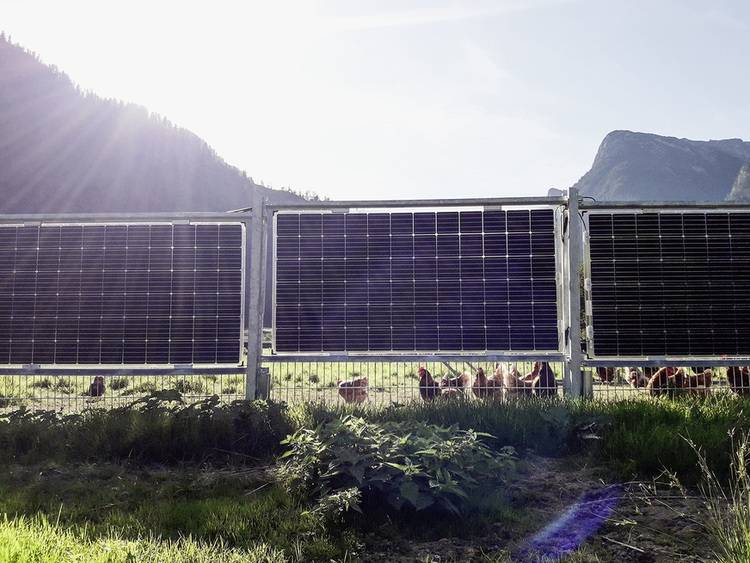

Gleichzeitig brauchte der Land- und Schankwirt aus St. Martin einen neuen Weidezaun. Deshalb hat Bernhard Stöckl ihn vom bifazialen Solarzaun überzeugen können, den Leitinger Elektrotechnik entwickelt hat. Denn der ist besser auf den winterlichen Sonnenstand ausgerichtet als eine Aufdachanlage. Zudem hat er den Vorteil, dass der senkrecht stehende Zaun meist schneefrei bleibt. „Im Extremfall sind die unteren Zellen eingeschneit“, sagt Stöckl. Dadurch sinkt zwar der Ertrag der Anlage, sie produziert aber weiterhin Strom. Zudem kann der Strom, den Rohrmoser nicht gleich verbraucht, zur Wassererwärmung verwendet oder in einer Batterie gepuffert werden. Dadurch kann er die für die Hühner lebenswichtige Lüftungsanlage im Stall auch bei einem Netzausfall weiter betreiben.

An alpine Bedingungen angepasst

Seit vergangenem Sommer ist der neue, bifaziale Solarzaun in Betrieb. Für dessen Entwicklung hat Bernhard Stöckl auf das System von Next2Sun zurückgegriffen. Das Unternehmen aus Merzig im Saarland hat das Anlagenkonzept der senkrecht aufgeständerten bifazialen Solarmodule entwickelt. Ursprünglich war das Konzept, die Konstruktion mit genügend Abstand zu Feldern aufzustellen, sodass die Landwirte weiterhin Ackerbau betreiben und gleichzeitig Strom ernten können.

Dabei wird für die Energieproduktion ein Minimum an Fläche belegt. „Wir durften gemeinsam mit Next2Sun unsere Idee eines Solarzauns vom Ursprungssystem ableiten, das für die Agrophotovoltaik ausgelegt war, und an unsere Bedingungen anpassen“, sagt Bernhard Stöckl. Außerdem hat er das Ursprungskonzept auch auf die spezifischen Herausforderungen in Österreich mit steilen Hängen und hohen Schnee- und Windlasten hin abgestimmt.

Um den Zaun zu installieren, rammen die Monteure von Elektrotechnik Leitinger Pfosten im Abstand einer Modullänge in den Boden. Die Rammtiefe hängt von den örtlichen Bodenverhältnissen und der Höhe der Anlage ab. Sie liegt zwischen 1,5 und zwei Metern. Leitinger baut seine Zäune mit einer Modulreihe, sodass die Gesamthöhe von 1,5 Metern nicht überschritten wird. „Denn bis zu dieser Höhe ist der Bau der Zäune in Österreich genehmigungsfrei“, erklärt Bernhard Stöckl. Er hat die Erfahrung gemacht, dass die Nachbarn tatsächlich nachmessen, ob der Zaun die erlaubte Höhe überschreitet. Zwar ist das Modul nur knapp einen Meter hoch. Doch unter den Modulen bleiben etwa 50 Zentimeter Platz, damit die unteren Zellreihen im Winter nicht so leicht einschneien. In St. Martin wurde die Lücke mit einer Doppelstabmatte ausgefüllt, sodass die Hühner nicht entlaufen können.

Keine Versiegelung

Für Agrophotovoltaikanlagen bauen die Österreicher aber auch zwei Modulreihen übereinander, sodass die Anlage auf bis zu 2,86 Meter in die Höhe ragt. „Auch das ist in Österreich ohne Genehmigung erlaubt, wenn ein ausreichend großer Abstand zur Grundstücksgrenze eingehalten wird, sodass die Sicht mit einem Winkel von über 45 Grad nicht verdeckt wird“, weiß Bernhard Stöckl. „Voraussetzung ist, dass die Photovoltaikfläche unter 200 Quadratmeter bleibt.“ Alles, was größer gebaut wird, muss genehmigt werden. Dabei ist im Vergleich zu anderen Bauvorhaben auf Äckern leichter eine Genehmigung zu bekommen, da keine Fläche versiegelt wird und die Bewirtschaftung mit kleinen Einschränkungen aufrechterhalten bleibt.

Schwimmend gelagert

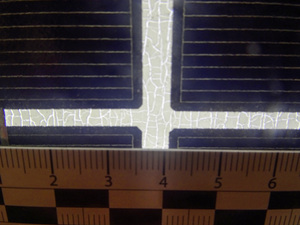

Nachdem die Rammpfosten gesetzt sind, werden zwischen ihnen die Querstreben und die Module eingesetzt. Die Paneele werden dabei nicht geklemmt, sondern nur in vier Modulhaltern fixiert, sodass sie schwimmend gelagert sind. So werden sie durch die thermische Bewegung der Unterkonstruktion aufgrund von Temperaturschwankungen nicht beschädigt. Leitinger verwendet für seine Solarzäune derzeit bifaziale Module von Jolywood. „Denn die erreichen auf der Rückseite 85 Prozent der Leistung der Vorderseite“, sagt Bernhard Stöckl. „Das sind bisher die besten Werte. Zusätzlich verwendet Jolywood N-Type-Perc-Zellen. Die verbaut zwar LG auch in seinen Modulen. Doch diese sind erheblich teurer als die Module von Jolywood.“

Windlasten unproblematisch

Die senkrecht aufgeständerten Module stehen natürlich hart im Wind. In Österreich drücken Böen teilweise mit einer Kraft von mehreren Hundert Kilogramm auf die Modulfläche, wie Bernhard Stöckl bestätigt. „Doch wir haben umfangreiche Windtests gemacht und die Module mit 600 bis 700 Kilogramm belastet und keine Schäden an den Modulen festgestellt“, sagt er. „Natürlich müssen wir mit sehr massiven Materialien arbeiten. Aber der größte Teil der Lasten wird von den Modulen über die Halter auf die Unterkonstruktion übertragen und dann in den Boden abgeleitet.“ Deshalb ist es enorm wichtig, dass das System gut in der Erde verankert ist, damit es bei starkem Wind nicht umfällt.

Eine weitere Herausforderung ist die elektrische Planung. Denn die Ecken der solaren Weidezäune sind in der Regel verschattet. Deshalb bleiben dort jeweils etwa zwei Meter an jeder Seite frei. Diese offenen Ecken werden unterschiedlich ausgefüllt. „Die Weidezäune schließen wir meist mit einer Doppelstabmatte“, sagt Stöckl. „Wenn wir einen Solarzaun für einen Hauseigentümer errichten, bauen wir die Anlage komplett bis in die Ecke hinein, schließen aber jeweils die letzten Module jeder Seite nicht mit an.“

Wechselrichter in den Ecken

Auf diese Weise wird zum einen verhindert, dass die verschatteten Eckmodule den gesamten String in Mitleidenschaft ziehen. Zum anderen wird Platz für die Wechselrichter geschaffen. Denn die bauen die Österreicher in die Ecken des Zauns. Dadurch sinkt der Aufwand für die Gleichstromverkabelung und es muss am Ende nur ein Wechselstromkabel bis an den Netzanschlusspunkt oder den Hausanschluss gezogen werden. In Österreich stehen die Wechselrichter innerhalb des Zauns.

Denn in der Alpenrepublik können Zäune direkt auf die Grundstücksgrenze gebaut werden. Dadurch bleibt außerhalb kein Platz mehr für die Umrichter. In diesen Fällen werden sie zusätzlich separat eingezäunt, damit die Weidetiere an ihnen keinen Schaden anrichten können. Das war in St. Martin anders. Denn Herbert Rohrmoser wollte seine Anlage im Blick behalten und sehen, ob sie auch gut funktioniert. Deshalb wurden die Wechselrichter ins Haus gebaut.

Ausgeklügelte Verschaltung

Das war zwar mehr Aufwand, ist aber dennoch kein Problem. Denn die obere Montageschiene der Unterkonstruktion ist als Kanal gefertigt, in den die Kabel einfach eingelegt werden können. Danach klickt der Handwerker nur noch einen Deckel ein und damit ist die gesamte Verkabelung vor Wetter und UV-Strahlung gut geschützt. Außerdem müssen die einzelnen Strings so ausgelegt werden, dass sie nur Module zusammenfassen, die jeweils die gleiche Ausrichtung haben. Das ist in St. Martin gut gelungen. Denn die drei verwendeten Wechselrichter von Fronius haben jeweils zwei MPP-Tracker. So konnten die Planer nur Module mit der gleichen Ausrichtung auf jeweils eigene MPP-Tracker schalten. Dadurch erreichen sie den höchstmöglichen Ertrag.

Auch ein Gewinn für die Hühner

Insgesamt kommt der Solarzaun auf eine Länge von gut 300 Meter und eine Nennleistung von 52,9 Kilowatt. Natürlich wird diese nominale Leistung aufgrund der unterschiedlichen Ausrichtung der Module nie erreicht. Bisher liegt die erreichte Spitzenleistung aber bei immerhin 39 Kilowatt. Herbert Rohrmoser kann mit dem Zaun einen großen Teil seines Stroms selbst produzieren. Dazu kommt noch, dass er die tief stehende Wintersonne optimal ausnutzen und auch in der kalten Jahreszeit viel Solarstrom ernten kann. Diesen verbraucht er komplett vor Ort, sodass die Anlage allein mit den eingesparten Kilowattstunden vom Versorger komplett ohne Förderung wirtschaftlich ist.

Selbst für die Hühner ist der Solarzaun ein Gewinn. Denn dadurch finden sie im Sommer immer ein schattiges Plätzchen und müssen nicht in der prallen Sonne stehen. Außerdem sind sie auch vor Eindringlingen wie Füchsen bestens geschützt. Das Projekt in St. Martin war das erste, das Elektrotechnik Leitinger mit dem selbst entwickelten Solarzaun realisiert hat. „Der Zaun – sowohl für Landwirte als auch für Hauseigentümer – war ursprünglich nur als Einstieg in den Verkauf der Systeme von Next2Sun gedacht, bevor wir das Geschäft der Agrophotovoltaik weiterentwickeln, wie es im Konzept der senkrecht aufgeständerten Module eigentlich vorgesehen war“, erklärt Stöckl. „Jetzt laufen beide Lösungen parallel.“ Mit den Zäunen installiert Elektrotechnik Leitinger derzeit sogar mehr Leistung als auf den Äckern der Landwirte.

Landwirte brauchen Weidezäune

Denn in Österreich stellen derzeit viele Bauern vor allem ihre Tierzucht auf Ökolandwirtschaft um. Um die entsprechenden Zertifikate zu bekommen, müssen sie von der Stallhaltung auf die Weidewirtschaft umschwenken. Das treibt auch die Nachfrage nach den Solarzäunen nach oben. Das Unternehmen sucht derzeit händeringend nach Projektpartnern. „Wir haben im vergangenen Jahr knapp einen Kilometer Solarzaun gebaut“, sagt Stöckl. „In diesem Jahr sind schon in den ersten Monaten 800 Meter installiert. Wenn wir alle Angebote umsetzen, die derzeit bei unterschiedlichen Kunden liegen, kommen wir auf über zwei Kilometer.“

Auch Hanganlagen sind möglich

Dazu kommen noch die reinen Agrophotovoltaikanlagen. Durch die Anpassung des Systems an die alpinen Bedingungen kann das Unternehmen sogar Generatoren an steilen Hängen errichten. „Dann nutzen wir eine längere Lochstange als senkrechten Pfosten. So können wir Höhensprünge von bis zu 30 Zentimetern überwinden“, sagt Bernhard Stöckl. „Damit können wir Anlagen an Hängen mit einer Neigung von bis zu 17 Grad errichten.“ Das ist in Österreich vor allem in höheren Lagen keine Seltenheit.

Dieser Artikel von Sven Ullrich ist zuerst erschienen in PV-Ausgabe 3/2020.

Lesen Sie hierzu auch unseren Beitrag über den Leitfaden Agri-PV.

Weitere Beiträge aus dem Bereich Landwirtschaft

Dieser Artikel ist zuerst in photovoltaik erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen photovoltaik-Newsletter.

Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik