BImSchV: Haben sich die Stufe 2-Grenzwerte in der Praxis bewährt?

Um Feinstaubemissionen aus Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe zu reduzieren, hat der Gesetzgeber vor sechs Jahren die 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (1. BImSchV) novelliert. Die geänderte 1. BImSchV, deren Anforderungen in mehreren Stufen eingeführt werden, betrifft alle Einzelraumfeuerstätten und Zentralheizungen, die mit Scheitholz, Kohle, Hackgut und Pellets betrieben werden.

Neu errichtete, mechanisch beschickte Zentralheizungen müssen seit 1. Januar 2015 die anspruchsvollen Grenzwerte der Stufe 2 der Verordnung einhalten. Dazu zählen Anlagen, die mit Pellets oder Hackgut betrieben werden. Bei Heizungen, die von Hand mit Scheitholz und Kohle befeuert werden, greift die Stufe 2 erst ab dem Baujahr 2017. Für Zentralheizungen, die zum Zeitpunkt der Novellierung bereits eingebaut waren, gelten unterschiedliche Grenzwerte. Der Stichtag, ab dem diese Vorgaben eingehalten werden müssen, ist vom Alter der Anlage abhängig. Für Einzelraumfeuerstätten wie Kaminöfen, Kachelöfen, Grundöfen oder Herde gelten ebenfalls neue Anforderungen.

Unter Klimaschutzaspekten ist der Ausbau der energetischen Nutzung von Holz und anderen biogenen Brennstoffen positiv zu bewerten. Er trägt dazu bei, die Ziele des Energiekonzepts der Bundesregierung zu erreichen.

Emissionen aus Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe

Kleine und mittlere Festbrennstoff-Feuerungsanlagen der Haushalte und Kleinverbraucher sind jedoch eine bedeutende Quelle für besonders gesundheitsgefährdende Stoffe, wie beispielsweise Feinstaub und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK).

Vor allem Kleinfeuerungsanlagen, die mit Holz betrieben werden, tragen zu diesen Emissionen maßgeblich bei. Der Bestand in Deutschland liegt nach derzeitigen Erkenntnissen bei mehr als elf Millionen Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe. Davon sind rund zehn Millionen Einzelraumfeuerstätten, die zumeist als Zusatzfeuerstätten zu zentralen Öl- oder Gasheizungen aufgestellt wurden, und rund eine Million Zentralheizungen. Hier handelt es sich um Scheitholz-, Holzpellet- und Hackschnitzelanlagen sowie in geringem Umfang um Kohleheizungen. Hauptquelle der Emissionen sind Einzelraumfeuerstätten: 50 % dieser Anlagen sind älter als 20 Jahre und verantwortlich für rund zwei Drittel der Gesamtstaubfracht.

Aufgrund des stetig steigenden Holzeinsatzes ist von einem weiteren Anstieg der Emissionen auszugehen. Der angestrebte Ausbau der energetischen Nutzung von Biomasse kann jedoch nur dann eine breite Akzeptanz finden, wenn er unter Einsatz moderner Anlagentechnik möglichst umweltverträglich erfolgt.

Lesen Sie hierzu: So werden Kaminöffen effizient befeuert.

Zentralheizungen, die mit festen Brennstoffen befeuert werden, sind zwar in viel geringerer Zahl anzutreffen als Einzelraumfeuerstätten, verbrauchen aber aufgrund ihrer höheren Nennwärmeleistung und der größeren Zahl an Betriebsstunden mehr Brennstoff (Studie des Deutschen Biomasseforschungszentrums Leipzig, 2014). Deshalb hat der Gesetzgeber eine entsprechende Mess- und Überwachungspflicht für Zentralheizungen vorgesehen. Im Folgenden wird hauptsächlich auf diese Anlagen eingegangen.

Einfluss der Brennstoffqualität

Der Geltungsbereich der 1. BImSchV reicht bei Festbrennstoffzentralheizungsanlagen bis zu einer Nennwärmeleistung von 1 MW. Damit die Anlagen emissionsarm laufen, benötigen sie eine möglichst gleichbleibende, definierte Brennstoffqualität. Sowohl die Einstellung der Feuerungsanlage als auch der Brennstoff beeinflussen maßgeblich den CO- und Staubgehalt im Abgas von Pellet- und Hackschnitzelfeuerungen. Für einen reibungslosen Betrieb kommt es aber auch auf einen möglichst geringen Ascheanfall an und darauf, Schlackebildung im Brennraum, Korrosion und Störungen im Fördersystem zu vermeiden. Auch um diese Forderungen zu erfüllen, ist eine hohe Brennstoffqualität unabdingbar.

Naturbelassenes Holz enthält Aerosol bildende Bestandteile (z. B. Kalium), die den Aschegehalt beeinflussen. Außerdem verursachen sie einen erheblichen Anteil der Staubemissionen im Abgas von Holzfeuerungen, indem sie bei der Verbrennung im Feuerraum verdampfen und bei der anschließenden Abkühlung im Kessel wieder kondensieren. Besonders hoch ist der Gehalt Aerosol bildender Bestandteile in grünen Pflanzenteilen und in der Rinde.

Mit neuer Anlagentechnik soll es grundsätzlich möglich sein, die Anforderungen im Betrieb auch ohne Sekundärmaßnahmen einzuhalten. Um den seit Januar 2015 für automatisch beschickte Holzfeuerungen geltenden Grenzwert für Staubemissionen von 20 mg/m3 einzuhalten, ist es daher entscheidend, welche Brennstoffqualität bei der Messung eingesetzt wird.

Brennstoffbezogene Unsicherheit

Die Zuordnung der in § 3 der 1. BImSchV unter Nr. 4, 5 und 5a beschriebenen Brennstoffe (siehe Info: Festbrennstoffe nach 1. BImSchV, § 3 ) zu einer Qualitätsklasse nach DIN 17225 anhand des Aschegehaltes birgt hinsichtlich des Gehalts an Aerosol bildenden Elementen eine Unsicherheit von 0,2 bis 0,5 g/kg, da Anforderungen an den Gehalt dieser Bestandteile in der Norm nicht festgelegt sind. Untersuchungen des Technologie- und Förderzentrums (TFZ) in Straubing haben ergeben, dass diese Unsicherheit einer Spanne von bis zu 0,007 g/m3 für die Staubemission entspricht.

Mit der im November 2015 in den Weißdruck verabschiedeten VDI-Richtlinie 4207 Blatt 2 folgte der Arbeitskreis der Empfehlung des Richtlinienverabschiedungsausschusses: Bei Feuerungsanlagen der Baujahre 2015 bis 2018, die mit den oben genannten Brennstoffen Nr. 4, 5 und 5a automatisch beschickt werden, ist dem Betreiber eine Grenzwertüberschreitung aufgrund von Schwankungen der Brennstoffqualitäten hinsichtlich der Gehalte an Aerosol bildenden Bestandteilen nicht anzulasten.

Falls von der zuständigen Behörde nichts anderes festgelegt ist, sollte der Beurteilungswert für die Grenzwertüberprüfung folgendermaßen berechnet werden: Die bezogene Messunsicherheit zuzüglich der Unsicherheitsspanne von 0,007 g/m3 wird vom bezogenen Messwert abgezogen und anschließend nach Nr. 4.5.1 der DIN 1333:1992-02 gerundet. Letztlich sind aber die Bundesländer für die Umsetzung der Empfehlung verantwortlich. Das bedeutet, dass die Umweltbehörde im jeweiligen Bundesland entscheiden kann, ob dieser Beurteilungswert angesetzt werden kann oder auch nicht.

Erfahrungen mit der neuen Verordnung

Nach den Erhebungen des Schornsteinfegerhandwerks aus dem Jahr 2014 hielten von fast 43.700 gemessenen mechanisch beschickten Pelletkesseln rund 41.800 sowie von rund 34.500 mechanisch beschickten Hackschnitzelanlagen knapp 32.300 die Vorgaben der 1. BImSchV ein. Von rund 117.000 handbeschickten Scheitholzkesseln lagen fast 107.000 Anlagen innerhalb der Grenzwerte. Für die strengeren Bedingungen der Stufe 2 – gültig für mechanisch beschickte Hackgut- und Pelletzentralheizungen, die seit 1. Januar 2015 errichtet wurden – gibt es bislang nur Stichproben. Eine belastbare Erhebung für das Jahr 2015 wird voraussichtlich im April oder Mai 2016 nach Auswertung der Messergebnisse des Schornsteinfegerhandwerks zur Verfügung stehen.

Für eine erste Abschätzung zur Auswirkung der Stufe 2 bei neu errichteten Pellet- oder Hackgutheizungen wurden 250 Innungs-Mitgliedsbetriebe in Bayern befragt. Unter Berücksichtigung einer dem Brennstoff geschuldeten Unsicherheitsspanne von 0,007 g/m3 konnten nach aktuellen Rückmeldungen in Bayern etwa 5 % der neuinstallierten Pelletheizungen und knapp 10 % der neuinstallierten Hackgutanlagen wegen Staubüberschreitungen die Anforderungen der Stufe 2 nicht einhalten.

Anmerkung: Die Anwendung der brennstoffbezogenen Unsicherheit wurde mit Schreiben vom 23. Dezember 2014 des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz empfohlen. Der Vollzug obliegt allerdings der jeweiligen Landesbehörde, deshalb können die Zahlen in anderen Bundesländern abweichen.

Überwachung der Feuerungsanlagen

Bei Heizungsanlagen, die nach dem 22. März 2010 errichtet wurden, hat gemäß § 14 der 1. BImSchV die Messung innerhalb von vier Wochen nach Inbetriebnahme durch einen Schornsteinfeger zu erfolgen. Danach ist alle zwei Jahre eine Messung durchzuführen. Mit der Überwachung neuer oder wesentlich geänderter Feuerungsanlagen soll sichergestellt werden, dass Feuerungsanlagen im Hinblick auf geringe Schadstoffemissionen und hohe Energieausnutzung ordnungsgemäß installiert und wesentliche Änderungen ordnungsgemäß durchgeführt werden.

Während des Betriebs verändern Feuerungsanlagen ihr Emissionsverhalten. Zu Beginn gut eingestellte Anlagen können sich verschlechtern und erhöhte Emissionen verursachen. Sie bedürfen daher einer regelmäßigen Überwachung bzw. Überprüfung, die in der Regel vom Schornsteinfeger durchgeführt werden muss. Der Betreiber einer vor dem 22. März 2010 errichteten Feuerungsanlage für feste Brennstoffe mit einer Nennwärmeleistung von 4 kW oder mehr muss in jedem zweiten Kalenderjahr vom Schornsteinfeger messen lassen, ob die Anforderungen nach § 5 Absatz 1 und § 25 Absatz 1, Satz 1 eingehalten werden. Ausgenommen sind hiervon Einzelraumfeuerungsanlagen. Im Rahmen der Überwachung sind weitergehende Überprüfungen vorgeschrieben, z. B. zum ordnungsgemäßen Betriebszustand, zur Brennstofflagerung sowie zu Eignung und Feuchtegehalt des Brennstoffs.

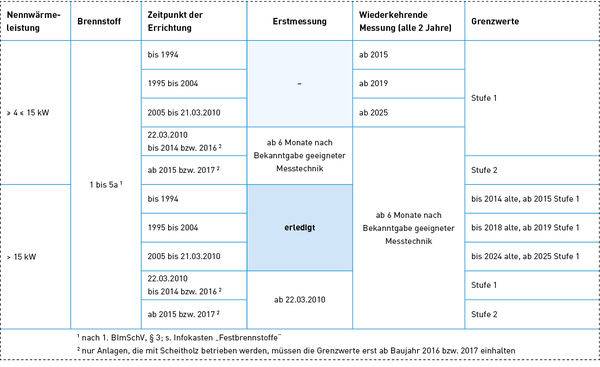

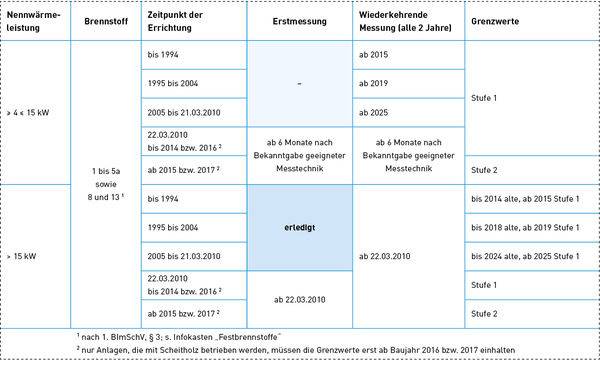

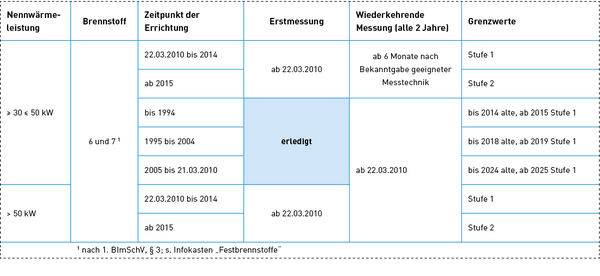

Je nach Art der Beschickung, eingesetztem Brennstoff, Nennwärmeleistung und Tag der Errichtung der Anlage gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Grenzwerte, deren Einhaltung überprüft werden muss. Für einen besseren Überblick hat der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks (ZIV) Vorgaben für die Erstmessung und die wiederkehrende Messung tabellarisch zusammengestellt (siehe Bildergalerie).

Wenn die Grenzwerte im Rahmen der ersten oder turnusgemäßen Überwachung bei der Messung nicht eingehalten werden können, ist eine Nachmessung durch den Schornsteinfeger erforderlich. Sollte auch diese Messung kein positives Ergebnis bringen, wird dies der zuständigen Stelle (Umweltbehörde, in der Regel auf Kreisverwaltungsebene) mitgeteilt, die dann eine sogenannte Messung auf Anordnung anweist.

Tipp: Planung und Betrieb von Biomasseheizungen

Grundsätzlich sollte bei Heizungsanlagen für feste Brennstoffe – dies sieht auch der Gesetzgeber so vor – ein entsprechendes Pufferspeichervolumen vorgehalten werden, um einen möglichst kontinuierlichen Betrieb der Feuerungsanlage zu gewährleisten. Darüber hinaus sollte besonderes Augenmerk auf die richtige Dimensionierung der Anlage für den Wärmebedarf des zu beheizenden Gebäudes gelegt werden.

Für eine gute Verbrennung sind die Optimierung der Verbrennungsluftregelung und eine kontinuierliche Brennstoffzufuhr erforderlich. Letzteres ist nach Herstellerangabe insbesondere für handbeschickte Scheitholzkessel zu beachten. Auch die Abgasanlage muss für den störungsfreien Betrieb geeignet sein. Ein entsprechender Schornsteinquerschnitt sowie die wirksame Höhe des Schornsteins sind Grundvoraussetzungen für eine funktionierende Feuerungsanlage.

Unter Umständen ist es im Sinne der Luftreinhaltung förderlich, sich intensiver mit Abscheidetechnologie und deren Einbindung im Rahmen einer Neuinstallation oder Nachrüstung einer Heizungsanlage zu befassen. Sowohl in Neubauten als auch im Gebäudebestand fördert das BAFA Biomasseanlagen mit Sekundärmaßnahmen zur Emissionsminderung (z. B. elektrostatische Partikelabscheider). Für die Nachrüstung einer Partikelabscheidung kann ebenfalls Förderung beantragt werden.

Info: Festbrennstoffe nach 1. BImSchV, § 3

1. Steinkohlen, nicht pechgebundene Steinkohlenbriketts, Steinkohlenkoks

2. Braunkohlen, Braunkohlenbriketts, Braunkohlenkoks

3. Brenntorf, Presslinge aus Brenntorf

3a. Grill-Holzkohle, Grill-Holzkohlebriketts nach DIN EN 1860, Ausgabe September 2005

4. naturbelassenes stückiges Holz einschließlich anhaftender Rinde, insbesondere in Form von Scheitholz und Hackschnitzeln, sowie Reisig und Zapfen

5. naturbelassenes nicht stückiges Holz, insbesondere in Form von Sägemehl, Spänen und Schleifstaub, sowie Rinde

5a. Presslinge aus naturbelassenem Holz in Form von Holzbriketts nach DIN 51731, Ausgabe Oktober 1996, oder in Form von Holzpellets nach den brennstofftechnischen Anforderungen des DINplus-Zertifizierungsprogramms „Holzpellets zur Verwendung in Kleinfeuerstätten nach DIN 51731-HP 5“, Ausgabe August 2007, sowie andere Holzbriketts oder Holzpellets aus naturbelassenem Holz mit gleichwertiger Qualität

6. gestrichenes, lackiertes oder beschichtetes Holz sowie daraus anfallende Reste, soweit keine Holzschutzmittel aufgetragen oder infolge einer Behandlung enthalten sind und Beschichtungen keine halogenorganischen Verbindungen oder Schwermetalle enthalten

7. Sperrholz, Spanplatten, Faserplatten oder sonst verleimtes Holz sowie daraus anfallende Reste, soweit keine Holzschutzmittel aufgetragen oder infolge einer Behandlung enthalten sind und Beschichtungen keine halogenorganischen Verbindungen oder Schwermetalle enthalten

8. Stroh und ähnliche pflanzliche Stoffe, nicht als Lebensmittel bestimmtes Getreide wie Getreidekörner und Getreidebruchkörner, Getreideganzpflanzen, Getreideausputz, Getreidespelzen und Getreidehalmreste sowie Pellets aus den vorgenannten Brennstoffen

[…]

13. sonstige nachwachsende Rohstoffe, soweit diese die Anforderungen nach Absatz 5 einhalten

Info: Emissionsgrenzwerte

Emissionsgrenzwerte für Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe mit einer Nennwärmeleistung ab 4 kW:

Stufe 1

- Grenzwert für Staub je nach Brennstoff zwischen 0,06 und 0,10 g/m3

- Grenzwert für Kohlenstoffmonoxid je nach Brennstoff und Nennwärmeleistung zwischen 0,3 und 1,0 g/m3

Stufe 2

- Grenzwert für Staub 0,02 g/m3

- Grenzwert für Kohlenstoffmonoxid je nach Brennstoff und Nennwärmeleistung 0,3 bzw. 0,4 g/m3

Fazit: Bedingungen können eingehalten werden

Hersteller von Biomassekesseln, Feuerstätten und Staubabscheidern haben in den letzten Jahren viel in die Entwicklung neuer Produkte investiert, um die Anlagentechnik an die neuen Grenzwerte heranzuführen. Besonders beim Einsatz von Hackgut und Pellets in Zentralheizungen ist zu erkennen, dass inzwischen mehr auf die Qualität des Brennstoffs geachtet wird. Zudem wird seitens der Betreiber mehr Wert auf Wartung und Reinigung der Anlagen gelegt. Dies sind eindeutige Zeichen dafür, dass die Rahmenbedingungen, die der Gesetzgeber mit den strengeren Anforderungen an die Heizungsanlagen geschaffen hat, auch in der Praxis umgesetzt werden.

Zudem zeigen die Auswertungen der bisherigen Messergebnisse durch das Schornsteinfegerhandwerk – auch wenn sie noch nicht verbindlich sind – dass die Rahmenbedingungen unter guten Voraussetzungen (entsprechend geeigneter Brennstoff, Reinigung der Heizungsanlage) eingehalten werden können. Sollte dennoch eine Anlage die geforderten Grenzwerte nicht einhalten, ist das Nachrüsten einer Einrichtung zur Staubminderung möglich.

Die vom Gesetzgeber festgesetzten Anforderungen gehen über die europäische Ökodesignrichtlinie hinaus. Der Nachweis, dass mit einer guten Feuerungstechnik, vernünftiger Brennstoffqualität und – sofern erforderlich – mit entsprechender Abscheidetechnik diese Anforderungen nicht nur auf dem Prüfstand, sondern auch im Praxisbetrieb bei einer Messung durch den Schornsteinfeger eingehalten werden können, hilft der Branche, die Biomassefeuerung und den CO2-neutralen Brennstoff wieder ins richtige Licht zu rücken.

Dieser Beitrag von Markus Schlichter ist zuerst erschienen in SBZ/06-2016. Markus Schlichter ist seit 2006 selbstständig als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger. Darüber hinaus ist er öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Kaminkehrerhandwerk. Seit 2015 ist er Mitglied im technischen Ausschuss des Bundesverbandes des Schornsteinfegerhandwerks (ZIV – Zentralinnungsverband).

Dieser Artikel ist zuerst in SBZ erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen SBZ Newsletter.

Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik