Trinkwassererwärmung: So funktioniert die Auslegung nach DIN EN 12 831-3

Diese 12831-3 scheint zumindest von der Kernaussage gelungen. Möchte man die 60 Seiten zusammenfassen steht da: „Sage mir genau, was du willst und du kriegst was du brauchst.“ Dabei verlässt sich diese Norm aber nicht auf die Werbeaussage eines Herstellers von Trinkwassererwärmern oder denen eines Kesselherstellers, sondern auf harte, nachvollziehbare Fakten, die dann grafisch dargestellt werden.

Grundsätzlicher Ansatz

Der Bedarf warmen Trinkwassers wird grafisch ermittelt als eine sogenannte Bedarfskennlinie. Trägt man nun in dieses Diagramm ein, welche Warmwassermenge und welches Leistungsangebot zur Nacherwärmung zur Verfügung steht, ist ein Vergleich möglich. Dann gilt logischerweise als weiser Schluss dieses Vergleichs: Falls der Bedarf geringer ausfällt als das Angebot, ist die Anlage tauglich.

Grundregeln zum besseren Verständnis

Um den Ansatz dieser Norm zu verstehen, sollten zwei Dinge bereits bekannt sein. Wir bringen diese nochmals kurz auf den Punkt.

Leistung oder Energie?

Der Unterschied zwischen Leistung und Energie sollte bekannt sein. An einem Beispiel kann man sich kurz ins Gedächtnis rufen:

Ein Heizkessel mit 10 Kilowatt [kW] Leistung läuft 1 Stunden ausschließlich zur Warmwasserbereitung. Die Energiemenge, die dieser Kessel zur Verfügung stellt beträgt dann 10 kW x 1 h = 10 kWh.

Oder: Ein Heizkörper mit 1 kW Leistung wird 5 Stunden in Betrieb gehalten. Die Energiemenge, die in diesem Zeitraum zur Verfügung gestellt wird, beträgt 1 kW x 5 1 h = 5 kWh.

Einheiten von Leistung und Energie:

- Leistung in kW

- Energie in kWh

Großer Speicher oder hohe Leistung

Zur ausreichenden Warmwasserbereitung verfolgt man grundsätzlich zwei Ansätze. Entweder man bereitet das warme Wasser bereits vor und speichert es. In einem Einfamilienhaus kann da ein 150-Liter-Speicher im Keller stehen und durchgeladen auf die Duschvorgänge der vier Personen am Morgen warten. Mit dem ausreichenden Vorrat an bereits erwärmtem Wasser, kommt die Anlage dann hoffentlich nicht ins Trudeln. Der Heizkessel mit 20 kW Leistung kann während der Duschvorgänge am Morgen und danach immer mal wieder, die Erwärmung des Speichers vorantreiben, bis zum nächsten Tag.

Oder man stellt für die vier Personen einen winzigen Vorrat von 3 Liter bereit. Das entnommene Wasser ist dann sofort und daher komfortabel heiß, kann aber nicht als echter Puffer funktionieren, weil es bereits nach weniger als 20 Sekunden Duschen verbraucht ist. Um fortlaufend die angeforderte Erwärmung des Trinkwassers sicherzustellen, ist dann eine hohe Kessel- oder Versorgungsleistung notwendig. Zeitgleich mit der Verwendung des Wassers muss es auch erwärmt werden.

Ansätze zusammengefasst

Beide Philosophien haben so ihr eigenen Vorteile, aber auch Tücken.

Einen großen Vorrat an Warmwasser anzulegen, bedeutet auch hohe Bedarfsansprüche erfüllen zu können. Aber die Hygiene kann arg leiden, wenn dann mal nicht entsprechend hohe Mengen an Warmwasser gezapft werden.

Mit großer Kesselleistung kann man kleine, hygienische Trinkwassererwärmer realisieren, aber die Wirtschaftlichkeit bleibt dabei eventuell auf der Strecke.

Grundsätzlich sind das aber die Stellschrauben für eine funktionierende Warmwasserbereitung.

Malen nach Zahlen

Die DIN EN 12831-3 lebt vom grafischen Erfassen eines Bedarfs. Das hört sich wichtig und schwierig an, ist aber durchschaubar.

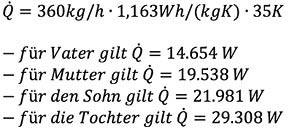

Sehen wir uns daher eine Reihe einfacher Zapfungen von Warmwasser an:

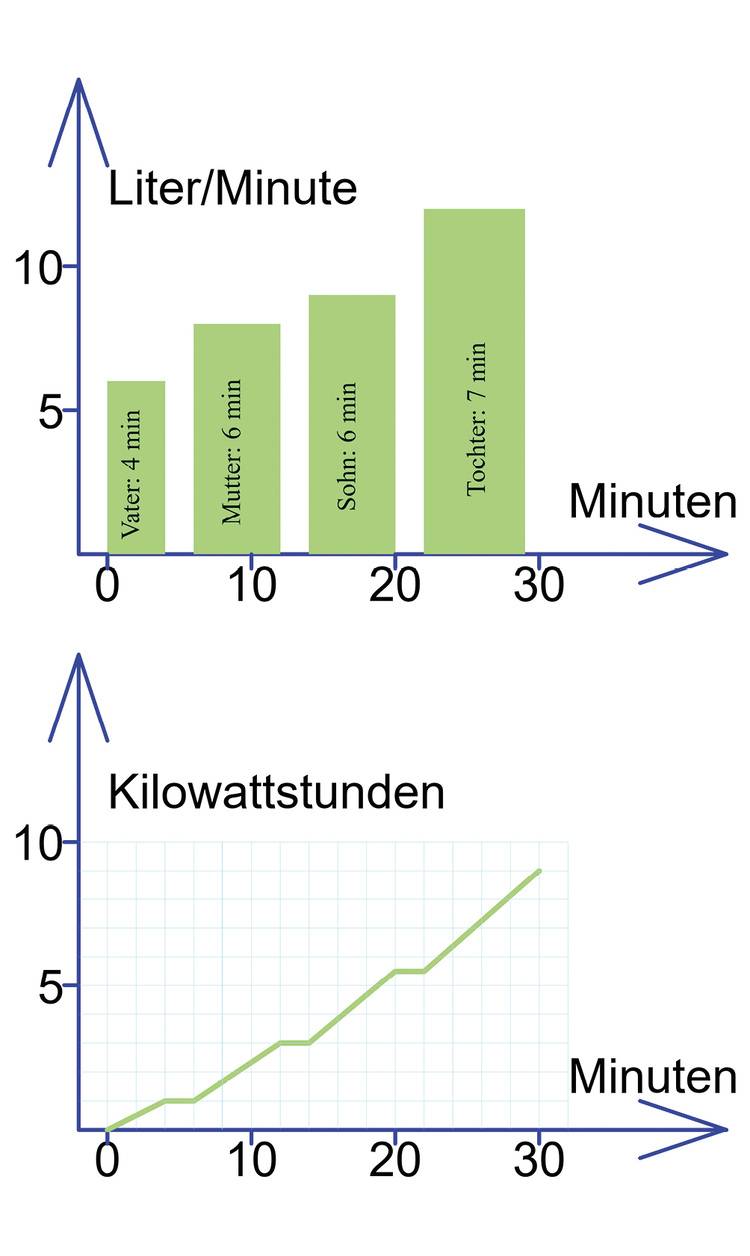

Zum Start der eben beschriebenen Duschvorgänge in einem Einfamilienhaus mit 4 Personen steht die Annahme, dass diese 4 Leute nacheinander duschen mit jeweils 2 Minuten Pause dazwischen.

Damit sich grafisch etwas unterscheidet sollen verschiedene Duschgewohnheiten angenommen werden:

- Vater um 07.00 Uhr mit 6 l/min und einer Dauer von 4 min

- Mutter um 07.06 Uhr mit 8 l/min und einer Dauer von 6 min

- Sohn um 07.14 Uhr mit 9 l/min und einer Dauer von 6 min

- Tochter um 07.22 Uhr mit 12 l/min und einer Dauer von 7 min

Es sind also vier Pakete zu schnüren, die jeweils aus dem Vorrat eines Trinkwasserspeichers bedient werden wollen. Rechnerisch gilt es zuerst die Energiemenge zu ermitteln, die notwendig ist, um jedes Paket einzeln zu bedienen.

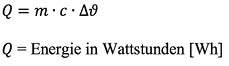

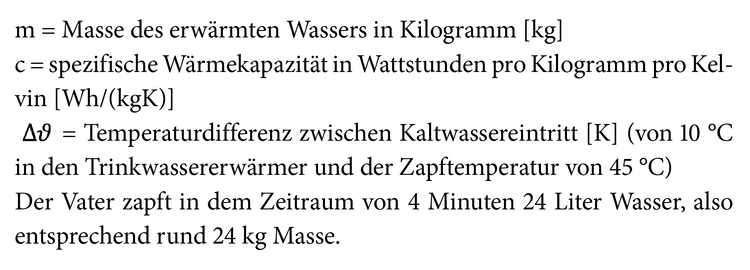

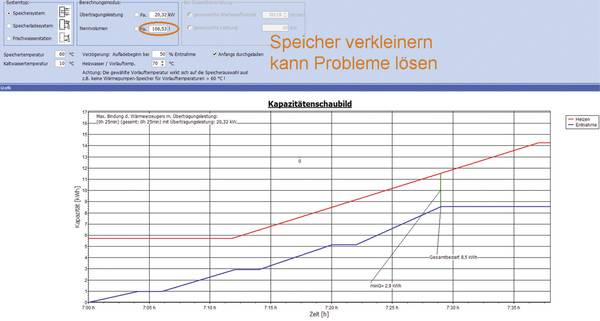

Das Paket für den Vater der Familie und natürlich jedes andere Familienmitglied errechnet sich aus der einfachen Beziehung:

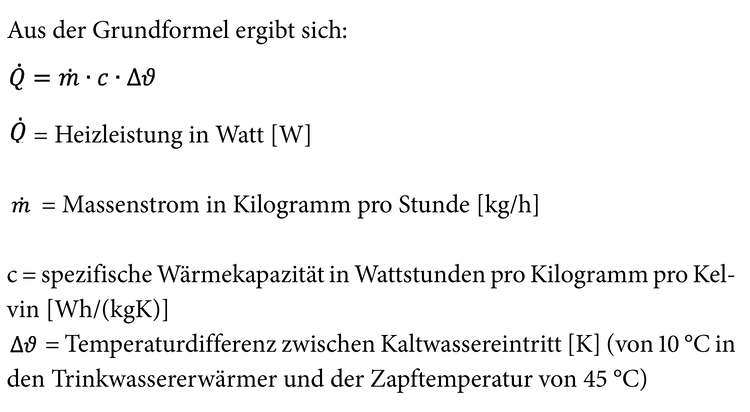

Klar ist, dass dieser Energieaufwand irgendwann ersetzt werden muss, um den Speicher wieder durchzuladen. Der Kessel müsste also insgesamt 8547 Wattstunden nachladen.

Aber es gilt noch andere Vorgaben einzuhalten, um beispielsweise auch der Tochter des Hauses am Ende dieser Duschreihe ein wohliges Duschgefühl vermitteln zu können. Die Temperatur im Speicher sollte keinesfalls unter die Duschtemperatur von 45 °C fallen. Es hilft also nicht mit der Begründung zu kommen, der Speicher sei ja noch nicht komplett entwärmt und man habe daher noch Reserven. Eine Temperatur unter 45 °C stellt keine Reserve dar und ist nicht akzeptabel zum Duschen.

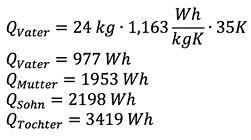

Zur weiteren Verdeutlichung rechnen wir noch kurz die Leistungsabgabe der jeweiligen Duschvorgänge und sehen dann klar.

Für den Vater gilt:

Die Entnahmeleistung zeigt sich im Kapazitätenschaubild als entsprechende Steigung nach rechts. Eine hohe Leistung steigt steiler an als eine niedrige.

Der Kessel kommt ins Spiel

Der Kessel wird ins Kapazitätenschaubild eingetragen. Eine relativ hohe Leistung wird durch einen relativ steilen Anstieg nach rechts gekennzeichnet.

Der Kessel springt aber nicht sofort bei Beginn der Entnahme an. Es ist also nicht so, dass bereits bei Vaters Dusche eine Anforderung an den Kessel ausgelöst wird. Erst nach Abkühlung um die Hälfte, meldet der Messfühler eine entsprechende Abkühlung, die zur Nachheizung veranlasst. Der Grund für das verzögerte Ansprechen leuchtet ein: In der Praxis soll der Kessel natürlich nicht bei jeder Zahnputzbecher-Füllung anspringen. Lange Laufzeiten für die Feuerung sind gefragt und das sogenannte Takten eines Kessels ist zu vermeiden.

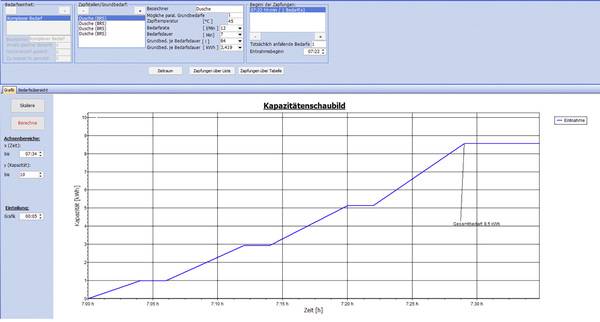

Der Kessel schaltet also erst nach gewisser Entladung ein und stemmt sich dann mit voller Leistung gegen eine weitere Entwärmung. Während also ein Kessel mit beispielsweise 20 kW Leistung jeweils Vaters (14,6 kW) und Mutters (19,5 kW) Duschgewohnheit noch mehr als kompensiert, führt bereits der Sohn des Hauses (22 kW) und erst recht die Tochter (29,3 kW) zu einer Entladung des Speichers, obwohl der Kessel gegensteuert.

Lösungsansätze

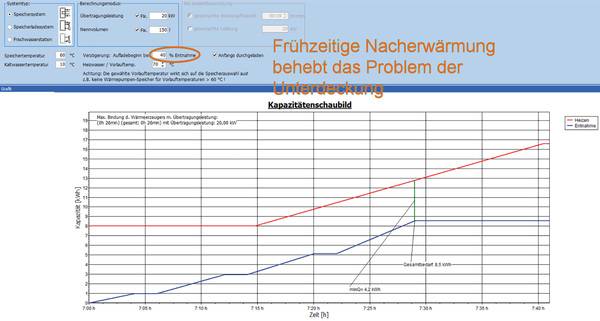

Die bereits beschriebene Situation mit einem 150-Liter-Speicher und einem Kessel mit 20 kW Leistung führt nicht unbedingt zu einem befriedigenden Ergebnis. Das Kapazitätenschaubild 1 weist zwar eine Deckung der Energiemenge aus, die notwendige Temperatur wird allerdings nicht erreicht. Das durchmischte Wasser des Speichers tritt also nicht ausreichend erwärmt aus dem Speicher.

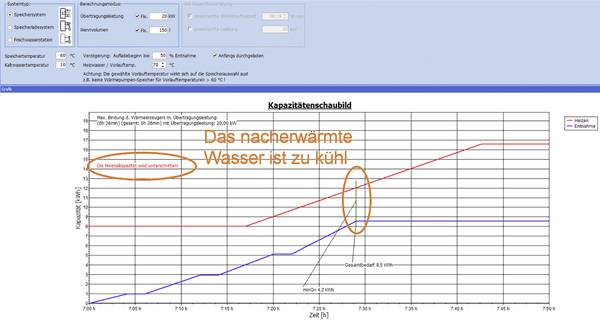

Komischerweise würde ein kleinerer Speicher den Anforderungen eher entsprechen. Im Idealfall wäre bereits ein Speicher mit nur 107 Liter Speichervolumen in der Lage bei einem Kessel mit nur 20 kW Leistung die Erwartungen zu erfüllen. Der Grund hierfür ist darin zu finden, dass ein Aufladebeginn des Speichers erst bei 50 % Entnahme vorgesehen ist. Damit würde bei dem kleineren Speicher mit nur 107 Liter Inhalt die Nachladung bereits am Ende der zweiten Zapfung, um ca. 7:12 Uhr erfolgen.

Aufgrund des größeren Vorrats würde der Aufladebeginn bei dem 150-Liter-Speicher erst während der dritten Zapfung um ca. 7:17 Uhr erfolgen. Trotz größeren Energievorrats kommt also der größere Speicher mit der geringen Leistung des Kessels nicht aus und geht deshalb temperaturbedingt in die Knie.

Sie merken, man kann allerlei Betrachtungen anstellen, um die Trinkwassererwärmung für diese Familie zu bewerkstelligen.

Als dritte Lösung ist dann der 150-Liter-Speicher mit einer geringeren Verzögerung gerechnet worden für den Aufladebeginn bei bereits 40 % Entnahme.

Und diese Ziele werden auch von der beschriebenen Norm vielfältig beschrieben und, wenn man so will, zur Diskussion gestellt.

Konkrete Angebote der Norm

Die DIN EN 12831-3 bezieht sich in den Ausführungen auf die verschiedenen Systeme des Marktes. Es werden monovalente und bivalente Systeme beschrieben, sowie Ladesysteme mit unterschiedlichen Durchflusstypen. Die Norm berücksichtigt auch eine Entwärmung der Speicher während des Stillstandes. Klar, denn auch eine Zirkulationsleitung sorgt letztlich für eine Belastung des Kessels und senkt damit das Leistungsvermögen der Trinkwassererwärmung. Das dürfte zwar im Einfamilienhaus noch nicht auffällig werden, kann aber in einem Hotel oder einer ausgedehnten Sportstätte das Zünglein an der Waage sein.

Auch kann die Zeitverzögerung für den Einsatz des Kessels über eine befriedigende Warmwasserversorgung entscheiden. Gerade an großen Schulen mit entsprechenden Sporthallen im Umfeld steht die Kesselanlage gerne zentral, die Trinkwassererwärmer jedoch nahe an den jeweiligen Wirkstätten, also beispielsweise an den Duschen der Sporthalle. Dann braucht die angeforderte Wärme ein gewisse Zeit um am Zielpunkt anzukommen.

Diese 12831-3 kann also im Prinzip sehr viel abbilden und berücksichtigen.

Wichtig!

Das eben skizzierte Beispiel ist mit einem kostenfrei verfügbaren Programm DIWA von Buderus simuliert worden. Ein Nachfolger dieser Version steht bereits zum Download bereit auf der Seite von Bosch. Für das Verständnis der DIN EN 12831-3 ist die beschriebene Software ganz sicher ausreichend. Die Software eignet sich für den Unterricht und für die Praxis. Am Ende der Berechnungen stehen dann konkrete Produktvorschläge des jeweiligen Herstellers. Das hilft ungemein und bringt Verständnis für die Zusammenhänge.

Dictionary

Trinkwassererwärmungsanlage = portable water heating system

Nacherwärmung = reheating

Energiemenge = amount of energy

Wärmeerzeuger = heat generator

Das könnte Sie auch interessieren

Dieser Artikel ist zuerst in SBZ Monteur erschienen. Um ein kostenloses Probeheft zu bestellen, klicken Sie hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik