SCOP und ETAS: So entstehen die Kennwerte für Wärmeerzeuger

Zuletzt haben wir 2019 die Kennzahlen zur Bewertung von Wärmepumpen vorgestellt und beschrieben. 2021 sollten wir aktuelle, neue Methoden kennenlernen. Wir erklären diese Bewertungsmodelle und schätzen ein, wie weit sich diese an der Realität orientieren.

Wärmeerzeuger oder Wärmepumpen mit Kennzahlen zu versehen sorgt dafür, dass diese von verschiedenen Herstellern miteinander vergleichbar werden. Die schlichte Aussage eines Herstellers „Meine Wärmepumpe ist die Beste“ spiegelt sich dann hoffentlich in diesen Kennzahlen wider. Aber schauen Sie mal!

COP

Schon viele Jahre gehen wir Profis mit der Kennzahl COP einer Wärmepumpe um und sind mit den Hintergründen einigermaßen vertraut. Der COP, also der Coefficient of Performance ist übersetzt der „Faktor der Leistungsfähigkeit“. Damit wird ausgedrückt, wie effizient eine Wärmepumpe arbeitet.

Beispiel für eine Luft/Wasser-Wärmepumpe

Auf dem Prüfstand des Wärmepumpenherstellers wird einer Wärmepumpe das Ansaugen von Außenluft mit einer Temperatur von 2°C angeboten. Bei einer Vorlauftemperatur auf der Heizseite von 35 °C wird überprüft, mit welchen Leistungsdaten diese Pumpe das erreicht. Würden beispielsweise dabei aus 1 kW elektrischer Leistung 3,2 kW Wärmeleistung erzielt, dann würde ein COP von 3,20 (A2/W35) attestiert. Das wäre dann eine Momentaufnahme genau für diesen Fall und diese Maschine.

Jedem Kenner der Szene ist klar, dass dieser Wert sich verbessert, sich also vergrößert, wenn die Pumpe Luft mit 15°C statt mit 2°C ansaugen würde. Ebenso würde der COP größer, wenn die Pumpe nur noch 25°C anstatt 35°C auf der Heizseite erzeugen müsste.

Der COP würde sich bei angesaugten Minusgraden entsprechend verschlechtern, also verkleinern, oder wenn man höhere Temperaturen, beispielsweise 45 °C, auf der Heizseite erreichen will.

Gefragt und zur Schau gestellt würde aber der COP von 3,20 (A2/W35).

Unterstellen wir mal eine recht einfache Wärmepumpe, die genau diesen Punkt besonders gut beherrscht, also Ansaugen von 2°C und Heizen mit 35°C. Rechts und links von diesem Punkt könnte diese Wärmepumpe schlapp sein. Gemessen an anderen Pumpen anderer Hersteller würde dies nicht auffallen, wenn man nur den COP betrachtet. Als Wärmepumpenhersteller könnte ich die Entwicklung neuer Wärmepumpen vorantreiben, genau bei diesem Wertepaar hervorragend zu performen. Als Hersteller will ich ja schließlich verkaufen und muss nicht im Alleingang die Welt retten. Sie merken, worauf ich hinauswill. Dieses eine Kriterium hätte zum Erliegen weiterer nützlicher Entwicklungen von Wärmepumpen führen können. Der COP als Maßstab ist gut, aber allein nicht aussagekräftig.

JAZ

Die Jahresarbeitszahl JAZ beschreibt, welche Energiemenge übers Jahr durch eine Wärmepumpe bereitgestellt wird im Verhältnis zur eingesetzten Energie. Sind beispielsweise 10.000 kWh an elektrischer Energie aufgewendet worden, um 30.000 kWh an Wärmeenergie bereitzustellen, beträgt die JAZ 3,0. Dabei hat diese Pumpe dann die Temperaturen und Betriebszustände während der Jahreszeiten durchlaufen.

Um nochmals eine klassische Luft/Wasser-Wärmepumpe zu betrachten, kann man sich vorstellen, wie diese im Frühling und Herbst bei 15 °C angesaugter Luft nur 25 °C in den Vorlauf der Heizung schicken muss. Im Winter allerdings wird sie gefordert. Dann soll sie bei angesaugten Minusgraden von vielleicht minus 10 °C aus der Luft sehr warme 35 °C bereitstellen. Übers Jahr durchfährt sie also sehr wechselhafte und teils schwierige Bedingungen. Am Ende eines Jahres hat diese Pumpe alle Schrecken kennengelernt und zeigt das wahre Gesicht.

Gedanklich ist dieser Weg zur Ermittlung einer aussagekräftigen Kennzahl also recht transparent und logisch. Unterscheiden kann man jetzt zwei JAZ. Die eine JAZ könnte man messen, also innerhalb von 365 Tagen die Stromaufnahme und die Wärmeabgabe erfassen. Das würde aber bedeuten, dass erst der konkrete Einbau einer Wärmepumpe eine Voraussage über die JAZ bieten kann. Dieser Weg wäre unbefriedigend für den Käufer einer „Rate mal, wie gut ich bin“-Wärmepumpe. Daher gibt es ein Berechnungsverfahren, mit dem man eine Prognose erstellt. Hierzu dient die VDI 4650. Und wenn man das tatsächlich rechnen kann, schreit das automatisch nach einer Anwendung im Netz.

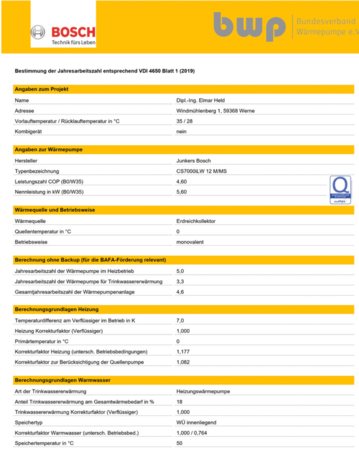

Diese Anwendung bietet der Bundesverband Wärmepumpe auf seiner Seite an. Mit wenigen Klicks kriegt man ein Ergebnis über die JAZ. Dabei sind die Werte der Wärmepumpe des jeweiligen Herstellers bereits hinterlegt. Und wenn man sich am Ende das Ergebnis zur Prognose der JAZ ansieht, steht auf dem Formblatt auch ein alter Bekannter, der COP. JAZ und COP hängen also naturgemäß zusammen.

Die Abfragen zur JAZ betreffen:

- Systemtemperaturen (Vor- und Rücklauftemperaturen)

- Wärmequelle (Erdreich, Luft, Grundwasser …)

- Betriebsweise (monovalent, bivalent)

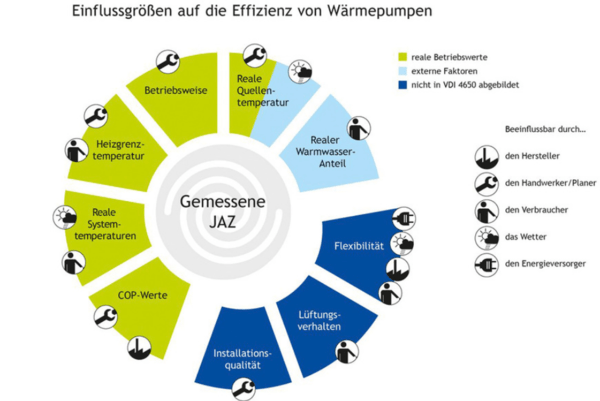

- Anteil der Warmwassererzeugung

Diese Aufstellung der Abfrage ist nicht vollständig, zeigt aber, dass die JAZ einer Wärmepumpe nicht feststeht. Die JAZ hängt ganz wesentlich davon ab, in welchem Umfeld die Pumpe betrieben wird und welche Anforderungen sie erfüllen soll. Um nur ein Detail zu nennen, hängen beispielsweise die Systemtemperaturen davon ab, ob Heizkörper oder Fußbodenheizungen zur Raumheizung dienen. Denn damit entscheidet sich letztlich auch, welche Vor- und Rücklauftemperaturen zu liefern sind.

SCOP

Der Seasonal Coefficient of Performance, kurz SCOP, toppt eigentlich den COP in seiner Aussagekraft. Unabhängig in welcher technischen Umgebung sich die zu bewertende Wärmepumpe aufhält, wird für den SCOP rechnerisch simuliert, wie sich denn wohl die wechselnden Außentemperaturen auf die Effizienz der Wärmepumpe auswirken. Am Ende ergibt sich ein Wert für die Pumpe, der die Einsatzfälle des Jahres berücksichtigt.

Interessant sind die Einzelheiten und Berechnungsschritte zur Ermittlung des SCOP. Ganz grob kann man unterstellen, dass Betriebsbedingungen anhand der Häufigkeit des Auftretens gewichtet werden. Dazu hat man sich die Mühe gemacht, typische Heizperioden zeitlich zu erfassen. Der Trick ist dann, diese Zeiten zu gewichten. Die Bedeutung wird anhand eines Beispiels deutlich:

Einfacher Mittelwert:

Wenn man für einen Ort tagsüber die Temperaturen von 5 °C, 9 °C und 16 °C erfasst, dann ergibt das einen Mittelwert von (5 + 9 + 16) / 3 = 30 / 3 =10

Der Mittelwert dieser Temperaturen über den Tag wäre 10 °C.

Gewichteter Mittelwert:

Wenn man für diesen Ort die Temperaturen tagsüber von 5 °C an 12 Stunden misst, 9 °C an 8 Stunden und 16 °C an insgesamt 4 Stunden erfasst, dann ergibt das einen Mittelwert von (5 x 12 + 9 x 8 + 16 x 4) / 24 = 8,1667

Der gewichtete Mittelwert dieser Temperaturen über den Tag wäre rund 8,2 °C.

Zurück zum SCOP wird klar, wenn die Temperaturen einer Heizperiode bekannt sind, ist es natürlich wichtig, wie lange diese Temperaturen herrschten.

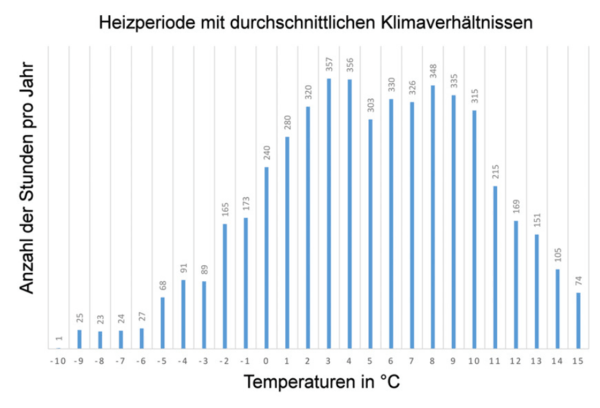

Wärmepumpen in Deutschland sind nach einem Standardtemperaturprofil mit gemäßigten, also mittleren Temperaturen beurteilt worden, die in dem Diagramm im dritten Bild der Bildergalerie unten dargestellt sind. Die Gewichtung der Betriebszustände für eine Wärmepumpe erfolgt nach zeitlicher Länge der jeweiligen Temperaturperiode.

Im Vergleich würde für eine Wärmepumpe in der überwiegend warmen Türkei ein anderer SCOP ausgewiesen als im temperaturgemäßigten Deutschland oder dem kalten Finnland.

Neben dem Temperaturangebot der Umgebung verändert sich natürlich auch die Heizlast eines zu erwärmenden Gebäudes.

Kurzer Ausflug:

Ein Wohnhaus sei für die Innentemperatur von durchschnittlich 20 °C ausgelegt worden. Die Außentemperatur des Wohnortes liegt bei -10 °C. Die Gesamttemperaturdifferenz zwischen drinnen und draußen liegt dann bei 30 Kelvin (30 K). Die Wärmepumpe wäre mit 10.000 Watt (10 kW) ausgelegt worden, bei genau diesen Bedingungen. Sie würde bei wärmeren Außentemperaturen auch weniger leisten müssen. Logisch, bei -9 °C wäre die Differenz nur noch 29 K bei -8 °C nur 28 K und so fort.

Für die angenommenen 10 kW Leistung ergeben sich folgende Werte und Trends:

30 / 30 = 1,000, daraus folgen 10,00 kW

29 / 30 = 0,967, daraus folgen 9,67 kW

28 / 30 = 0,933, daraus folgen 9,33 kW

…..

8 / 30 = 0,267, daraus folgen 2,67 kW

7 / 30 = 0,233, daraus folgen 2,33 kW

6 / 30 = 0,200, daraus folgen 2,00 kW

5 / 30 = 0,167, daraus folgen 1,67 kW

Sie merken schon, beispielsweise eine Luft/Wasser-Wärmepumpe hätte also nicht nur unterschiedliche Ansaugtemperaturen, mit der sie arbeiten müsste. Gleichzeitig würde sich in Abhängigkeit von der Außentemperatur auch die benötigte Leistung ändern.

In Deutschland geht man bei gemäßigten Bedingungen an 4910 Stunden im Jahr von einer Außentemperatur unter 15 °C aus. Die Ermittlung des SCOP unterstellt daher in diesen Stunden einen Heizbetrieb oder zumindest eine Bereitschaft zum Heizen. Die volle Leistung wird dann zwar sehr selten gefordert, aber die Betriebsbedingungen werden stundenweise berücksichtigt. Beispielsweise kann an 357 Stunden des Jahres mit einer Außentemperatur von 3 °C gerechnet werden. Das ergibt eine Temperaturdifferenz von 17 K. Die Heizlast beträgt dann rund 57 % gegenüber der Volllast.

Diese Zusammenhänge kann man ganz gut herstellen und vor dem geistigen Auge ablaufen lassen. Wenn Sie jetzt, nach Kenntnis dieser Zusammenhänge, mal kurz die Position eines Wärmepumpenherstellers einnehmen. Sie haben bisher bei ausschließlicher Betrachtung des COP einen Wert von 3,20 (A2/W35) ausgewiesen und konnten gut mithalten im Vergleich mit den Werten, die Ihre Mitbewerber liefern. Sie waren aber zu teuer, weil Ihre Wärmepumpe mit Invertertechnologie kostspielige Technik aufweist. Allerdings kommt diese Technologie im Zusammenhang mit einem SCOP so richtig zum Tragen. Da es nicht nur den einen Betriebspunkt gibt, sondern die Fähigkeiten der Pumpe bei unterschiedlichen Anforderungen betrachtet werden, wird die Performance durch den SCOP entsprechend gewürdigt. Beispielsweise spielt das Teillastverhalten der Invertertechnologie seine Vorteile aus und lässt einfache Technik der Mitbewerber ohne Inverter verblassen. Die Entwicklung hochwertiger Wärmepumpen mit intelligenter Regelung lohnt sich daher auch deshalb, weil ein entsprechender Kennwert diese auszudrücken vermag.

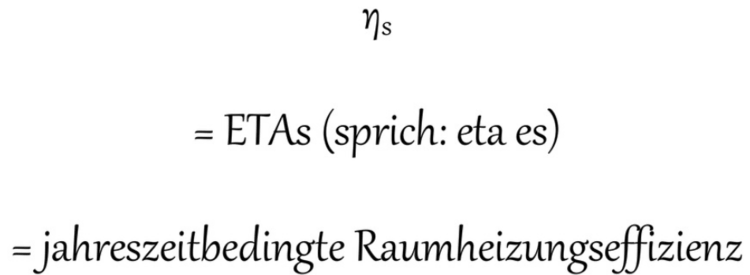

ETAs

Als Krönung der bisher beschriebenen Kennwerte ist dann auch noch die jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz definiert worden. Sie werden also in der nächsten Zeit bei Fachgesprächen hören:

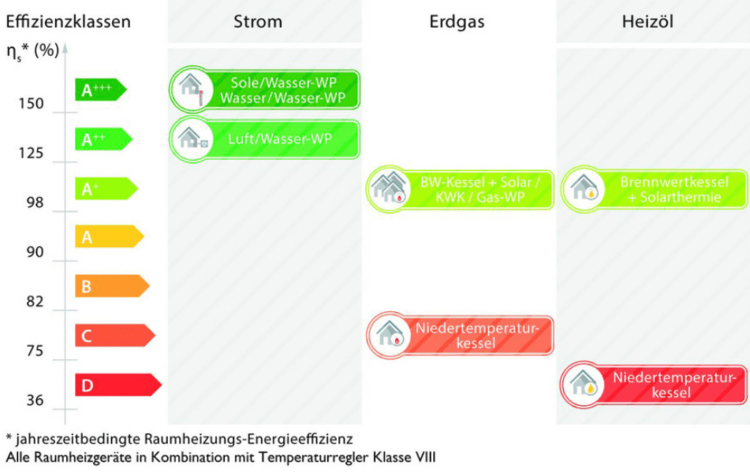

ETAs oder jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz. Möglich ist auch ein Mix aus beiden Begriffen. ETA ergibt sich aus dem griechischen Buchstaben für einen Wirkungsgrad, eta oder eben dieses schnörkelige n, das dann so aussieht: „η“. An ETA wird „s“ angehängt für „seasonal“ also „jahreszeitlich“. Der Wert lässt sich sehr einfach errechnen aus dem bereits eingeführten SCOP geteilt durch die Zahl 2,5.

Beträgt also beispielsweise der SCOP einer Wärmepumpe 3,75, würde man gewissermaßen einen Wirkungsgrad von 375 % erkennen. Und 375 geteilt durch 2,5 wäre dann 150 %

ηs = 375 % / 2,5 = 150 %

Wer will, kann auch den Wirkungsgrad mit der Zahl 0,4 multiplizieren.

ηs = 375 % x 04 = 150 %

Im Kopf kann man behalten, dass Strom zum Antrieb von Wärmepumpen mit einem geschätzten Wirkungsgrad von 40% erzeugt wird und der Kehrwert von 0,4 entsprechend 2,5 ist.

Für echte Klugscheißer könnte man es so ausdrücken: „Die 2,5 zur Ermittlung der jahreszeitbedingten Raumheizungseffizienz sind errechnet als Reziprok der Zahl 0,4. Die 0,4 steht für einen Wirkungsgrad zur Stromerzeugung in der EU von 40 %.“ Das macht mächtig Eindruck und schockt den Zuhörer! Auf dem Taschenrechner tippt man: 1 / 0,4 .

Wozu dieser Quatsch mit ETAs?

Das ist kein Quatsch. Diese Herleitung bis zu diesem Punkt der jahreszeitbedingten Raumheizungseffizienz erläutert, wie man Wärmeerzeuger insgesamt miteinander vergleichen kann. Denn zur Berechnung des ETAs-Wertes existieren auch Regeln für fossile Heizkessel. An dieser Stelle, also bei einer Gegenüberstellung des ETAs-Wertes einer Wärmepumpe mit dem einer Brennwerttherme, kann auch der Endkunde schnell einen vergleichenden Eindruck erhalten. Klar, die Brennwerttherme wird mit Erdgas und ein wenig Hilfsstrom betrieben und die Wärmepumpe im Wesentlichen mit Strom. Aber wer die Nase vorn hat in Bezug auf Umweltfreundlichkeit, kann man leichter erkennen, wenn man den ETAs-Wert kennt. Das hilft dann sogar bei der Bewertung von Energieklassen und der Bewertung von D bis A+++. So vergleicht man letztlich objektiv Äpfel mit Birnen.

Dieser Beitrag von Dipl.-Ing. (FH) Elmar Held ist zuerst erschienen in SBZ Monteur 03/2021. Elmar Held ist ist verantwortlicher Redakteur des SBZ Monteur. Er betreibt ein TGA-Ingenieurbüro, ist Dozent an der Handwerkskammer Münster und der Hochschule Düsseldorf sowie öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger.

Dieser Artikel ist zuerst in SBZ Monteur erschienen. Um ein kostenloses Probeheft zu bestellen, klicken Sie hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik