Intelligentes Wassermanagement für Sportplätze, Parkanlagen und Co.

Die Bewässerung von Park- und Sportrasenflächen muss den Anforderungen der Nutzer und des Umweltschutzes genügen. Technische Regelwerke, kommunale Satzungen, Nachhaltigkeitsaspekte und das Mikroklima vor Ort sind zu berücksichtigen. Zum Wassermanagement gehört ein Konzept, bei dem der Ressourceneinsatz von Trinkwasser und Betriebswasser nach den ökologischen und ökonomischen Möglichkeiten der Region erfolgt. Das gilt vor allem in Trockenperioden, wie dieser Beitrag zeigt.

Wenn in der Wurzelschicht der Vegetation überdurchschnittlich lange Wassermangel herrscht, sprechen wir von Dürre. Diese für uns in Deutschland außergewöhnliche Situation hatten wir im Frühjahr und Sommer 2018. Folgen waren Niedrigwasser in den Flüssen, Ernteausfälle und Waldbrände. Ähnlich das Jahr 2019: Einige Wasserversorger schlugen Alarm. Sie hatten weniger Trinkwasser verfügbar als für eine weiter anhaltende Dürre erforderlich. So gab es in deren Versorgungsgebieten das Verbot, Wasser aus Flüssen und Seen zu entnehmen oder mit Trinkwasser Außenanlagen und Sportflächen zu bewässern.

Bereits 2009 hatte die Europäische Umweltagentur gewarnt: „Die Wasserknappheit ist ein immer häufiger auftretendes und beunruhigendes Phänomen, das mindestens 11% der europäischen Bevölkerung und 17% des EU-Gebiets betrifft.“ Ballungsräume, auch in Deutschland, könnten ohne Fernwasserleitungen aus dem Umland selbst in normalen Jahren nicht mehr existieren. Doch wie geht es weiter, wenn die Ressourcen in deren Umland nach einigen trockenen Jahren erschöpft sind?

Internationale Sportstätten mit Betriebswasser

Australien ist bekannt für chronischen Wassermangel und Restriktionen. Dort kommt es regelmäßig zum Verbot, Rasenflächen aus dem öffentlichen Netz zu bewässern. Sydney präsentierte nach massivem Druck von Greenpeace im Jahr 2000 die erste Sommerolympiade mit konsequentem Einsatz von Betriebswasser. Das ist gefiltertes Regenwasser sowie aufbereitetes Grau- und Abwasser, dessen Qualität zur Bewässerung und Toilettenspülung ausreicht. 50 % des erforderlichen Trinkwassers konnte so auf den Sport- und Erholungsflächen des Olympiaparks Jahr für Jahr, auch nach der Veranstaltung, eingespart werden.

Diese Entwicklung setzte sich bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 fort: Südkorea hatte ein Gesetz erlassen, das die Betreiber von Stadien mit mehr als 2400 m² Dachfläche zur Sammlung des anfallenden Regenwassers verpflichtet. Daher wird es an den ehemaligen Austragungsstätten in bis zu 900 m³ großen unterirdischen Speichern gesammelt, was ca. sechs Wochen zur Bewässerung des Stadionrasens reicht. In Seoul, wo auch umliegende Rasenspielfelder und Außenanlagen sowie Toilettenspülungen in der Arena versorgt werden, wird Grundwasser eingesetzt. Allerdings handelt es sich dabei um ökologisch unbedenkliches Drainagewasser, das das ganze Jahr über von U-Bahn-Schächten abgepumpt werden muss. Und dazu kommt Grauwasser, welches als Beckenüberlauf in einer benachbarten Schwimmhalle ebenfalls ganzjährig anfällt.

Regenwassernutzung in deutschen WM-Stadien

Zur Fußball-WM 2006 in Deutschland mussten sämtliche Spielstätten nach FIFA-Reglement die Sitzflächen überdachen und gemäß neuen kommunalen Richtlinien das anfallende Regenwasser komplett auf den Stadion-Grundstücken verwenden. Das Ableiten in den öffentlichen Kanal war laut Baugenehmigung bzw. Abwassersatzung der jeweiligen Kommune nicht mehr gestattet. In Berlin, Nürnberg und Stuttgart wird der Niederschlag seither vorwiegend genutzt, in Frankfurt komplett versickert. In Hamburg, Hannover, Köln und München wurden ähnliche Konzepte realisiert. Berlin hat 1400 m³ nutzbares Speichervolumen, Nürnberg 900 m³ und Stuttgart 350 m³. War anfänglich noch großer Wasserbedarf für Toilettenspülung vorhanden, haben die meisten dieser Stadien heute wasserlose Urinale – und damit mehr Vorrat als zuvor für die Bewässerung. Falls in trockenen Zeiten die Regenmengen aufgebraucht sind, wird in der Regel aus eigenen Brunnen nachgespeist.

Interessant ist noch folgender Vergleich: Während Berlin mit 21 000 m² nur die Hälfte des Daches in den Speicher entwässert und die andere Hälfte direkt in Rigolen versickert, lässt Nürnberg den Niederschlag der kompletten Dachfläche von 37 000 m² über den Speicher laufen und kommt so mit einem kleineren Volumen aus – weil sich dieses durch die wesentlich größere Sammelfläche bei einem vergleichbaren Niederschlagsereignis deutlich schneller füllt. Allerdings sind dafür längere Sammel- und Überlaufleitungen notwendig.

Kleiner Sportverein, wenig Dachfläche

Im Breitensport, bei kleinen Vereinen ohne Tribünendach oder bei Freizeiteinrichtungen ohne Gebäude fehlen die typischen Regensammelflächen. Doch die Sportrasenflächen sind genauso groß wie zum Beispiel im Olympiastadion von Berlin. Die Standardgröße eines Fußballfeldes beträgt hier wie dort 7140 m². Und ein kleiner Verein muss wie ein Bundesligaclub je Bewässerung 100 bis 150 m³ kalkulieren, um im Interesse der Rasenfestigkeit ein möglichst weit nach unten reichendes Wurzelwachstum zu erzielen. Wenn aber die Dachfläche nicht 42 000 m², sondern nur 420 m² beträgt, was tun? Regenwasser von anderen Flächen sammeln und/oder andere Wasserquellen erschließen, so könnte das Motto lauten, falls Trinkwasser gespart werden soll und man in Trockenzeiten von Bewässerungsverboten der öffentlichen Wasserversorgung unabhängig sein möchte.

Eine alternative Wasserquelle für Sportvereine ist möglicherweise die Oberflächenentwässerung des eigenen Geländes sowie das Zurückführen des Wassers aus den Spielfelddrainagen. Das „Zuviel“ bei kräftigen Niederschlägen landet so im Regenspeicher. Beides geschieht seit dem Jahr 2000 in den „Sportanlagen im Hubland“ der Universität Würzburg, reicht aber nicht aus. Mit zusätzlichem Brunnenwasser wird eine optimale Bewässerung gewährleistet.

Ungenutzte Ressourcen für städtische Parkanlagen

Regenwasser von Dachflächen der Nachbarn ist eine Option, wenn es beispielsweise große Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft gibt und deren Regenwasser nicht genutzt wird. Mussten sie für die Regenableitung Niederschlagsgebühr bezahlen, weil eine Bewirtschaftung nicht möglich war, dürfte das Interesse der Nachbarn groß sein, dieses Wasser abzugeben. Das Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft (ISWA) der Universität Stuttgart führt in Kooperation mit den Grünflächen- und Tiefbauämtern der Städte Stuttgart und Frankfurt/M. eine Gesamtschau der urbanen Wasserbilanz durch.

Konkret werden im Projekt Interess-I Aufkommen, Verfügbarkeit und Qualität urbaner alternativer Wasserressourcen systematisch und flächendeckend erfasst. Dies sind zum Beispiel Abläufe der (meist im Überlauf mit Trinkwasser betriebenen) mehr als 250 Wasserspiele und Springbrunnen in Stuttgart, eine Vielzahl von an die Kanalisation angeschlossenen kleinen Dränagen und Quellaustritten und ständige Grundwasserhaltungen für einige Büro- und Bankhochhäuser in Frankfurt, die bisher ungenutzt in die Regenwasserkanalisation eingeleitet werden.

Die Erhebungen zeigen, dass in beiden Städten bisher ein großes Potenzial alternativer Wasserressourcen nicht nur ungenutzt vorhanden ist, sondern eher noch als Problem für die Stadtentwässerung auftritt, indem diese „Abwässer“ die freien Kapazitäten der Kanalisation bei Starkregenereignissen verkleinern. Konkret wird im Rahmen des „Pilotgebietes Wallanlagen“ in Frankfurt die Nutzung von Wasser aus der Grundwasserhaltung eines Bankhochhauses im Umfang von 50 000 m³/Monat für die Bewässerung der Wallanlagen näher untersucht. Damit könnte eine nachhaltige Win-win-Situation für den Hausbesitzer, die Stadtentwässerung Frankfurt, das Grünflächenamt und nicht zuletzt den urbanen Wasserhaushalt und das Stadtklima erreicht werden.

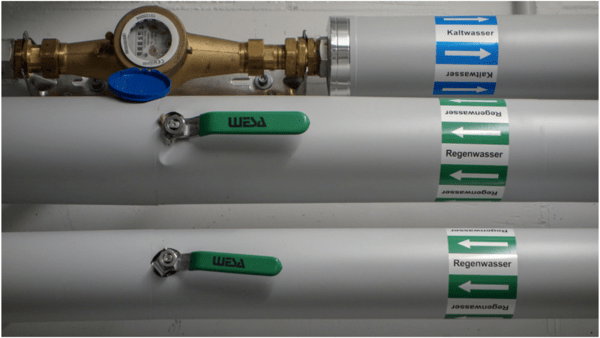

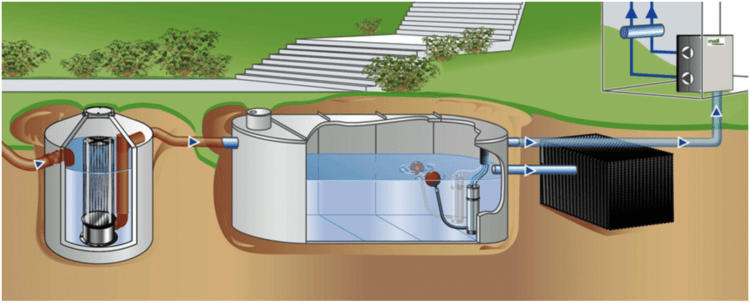

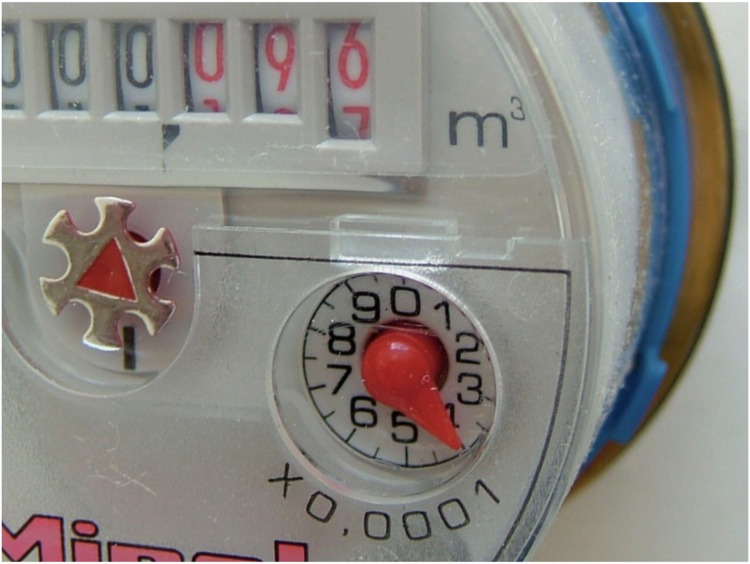

Wird Regenwasser genutzt und dafür ein Speicher geplant, kann die wirtschaftlich sinnvolle Größe durch Computersimulation ermittelt werden. Die Berechnung bieten einige Speicherhersteller und unabhängige Fachverbände kostenfrei an, unter anderem auf https://regenwasser-experten.fbr.de/. Wird mit Trinkwasser nachgespeist, ist zur Absicherung des Trinkwassernetzes der sogenannte freie Auslauf erforderlich. In anderen Fällen, zum Beispiel wenn bei leerem Regentank Brunnenwasser zum Einsatz kommt, genügt unter Umständen ein Rohrtrenner. Maßgeblich ist DIN EN 1717, Bewässerungsspezialisten geben dazu Auskunft.

Weitere Besonderheiten:

- Regenwasserabfluss aus Dachbegrünung: Die Verdunstung (bei intensiv begrünten Dächern besonders hoch) steht im Interessenkonflikt zur Nutzung, da sich der Regenertrag um den verdunsteten Anteil reduziert. Die technische Regel DIN 1989-1 ist zu beachten; als Ersatz ist die europaweit gültige DIN EN 16 941-1 in Vorbereitung.

- Oberflächenwasser aus Bach, Fluss oder See: Normalerweise ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. In Trockenzeiten drohen wie bei Trinkwasser Entnahmeverbote.

- Brunnenwasser: Das Fördern von Grundwasser, selbst auf dem eigenen Grundstück, bedarf in den meisten Fällen ebenfalls einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Die gelösten Bestandteile des Grundwassers sollten im Labor festgestellt und mit den Grenzwerten für Rasenbewässerung gemäß DIN 18 035-2 verglichen werden.

- Grauwasser: Herkunft in Sportstätten und Freizeiteinrichtungen überwiegend von Duschen oder von Schwimmbecken-Überläufen. Im Gegensatz zur Verwendung von Regenwasser ist eine Aufbereitungstechnik erforderlich, die jedoch in vorgefertigten Modulen verfügbar ist. Die technische Regel fbr-H 202 gibt Hinweise; als Ersatz ist die europaweit gültige DIN EN 16 941-2 in Vorbereitung.

- Abwasser: Eine Aufbereitung zu Betriebswasser ist grundsätzlich möglich. Die nötigen Verfahren, zum Beispiel Umkehrosmose, sind aufwendig und teuer.

Ökonomische Betrachtung

Investition: Ein Speicher mit 120 m³ nutzbarem Wasservolumen inklusive Filter und Pumpen, Lieferung und Montage, jedoch ohne Erdarbeiten, muss mit mindestens 60 000 Euro zuzüglich MwSt. kalkuliert werden. In den Bundesländern Hamburg und Bremen gibt es eventuell Zuschüsse, ebenso in einigen Kommunen der anderen Länder. Und bundesweit bieten die Landessportbünde ihre Unterstützung an mit dem Förderprogramm „Sportstättenbau“ (Bau, Kauf und Sanierung von Vereinssportanlagen inklusive Wasserspeicher- und Bewässerungstechnik).

Betriebskosten: Für Inspektion sollte 1 %, für Wartung 3 % der Investition pro Jahr veranschlagt werden. Als weitere Betriebskosten kommt der Pumpenstrom dazu.

Die Einsparungen sind abhängig von der Situation vor Ort: Wassergebühren, Niederschlagsgebühren, Vorschriften gemäß Abwassersatzung, Baugenehmigung etc.

Im Jahr 2004 kalkulierten die Planer beim Nürnberger Stadion Mehrkosten für die Regenwassernutzung gegenüber der reinen Versickerung von 220 000 Euro, Einsparungen für Wassergebühren von 11 900 Euro/a, abzüglich Wartungs- und Stromkosten von 1500 Euro/a. Damit ergab sich rechnerisch eine Amortisationszeit von etwa 20 Jahren. Ein Jahr später war in Publikationen von 10 Jahren zu lesen. Kleine Vereine sollten sich vor einer Umstellung der Sportflächenbewässerung von Trinkwasser auf Betriebswasser vom Wasserversorgungsunternehmen bestätigen lassen, dass bei deutlicher Reduzierung der bezogenen Trinkwassermenge keine unzulässige Stagnation in der Zuleitung droht und keine Bereitstellungsgebühr oder andere Zuschläge erhoben werden.

Klimafolgenanpassung

Der regenarme und heiße Sommer 2018 hat uns, mehr noch als die Trockenphasen in den Jahren zuvor, die Grenzen der Sorglosigkeit gezeigt. In einigen ländlichen Gebieten Niedersachsens bekamen die Bewohner Einschränkungen bei der Trinkwasserversorgung zu spüren.

Bei anhaltender Dürre sind nach einiger Zeit natürlich auch die Regenspeicher leer. Doch Tatsache ist auch, dass konsequente Regen- und Grauwassernutzung, möglichst das ganze Jahr über, den jährlichen Trinkwasserbedarf und somit auch die Wassergebühren halbieren kann. Und bei anhaltendem Regen und vollen Speichern wird der Überlauf vor Ort nach Möglichkeit versickert, das Grundwasser damit angereichert.

Definitionen

Regenwassernutzung: Verwenden des atmosphärischen Niederschlags. Mindestanforderung ist eine Wasserqualität gemäß der europäischen Badegewässerrichtlinie. Bei Stichproben werden regelmäßig deutlich bessere Werte gefunden, als dort gefordert. Eine Nachweispflicht besteht nicht.

Grauwassernutzung: Verwenden des häuslichen Schmutzwassers ohne Abwasser aus Toiletten und Urinalen. Mindestanforderung ist eine Wasserqualität gemäß Anhang D der DIN EN 16 941-2, sobald diese veröffentlicht ist. Die Nachweispflicht (die es in Deutschland zuvor nicht gab) ist dort erstmals formuliert, abhängig von der Risikobewertung und Nutzungsart.

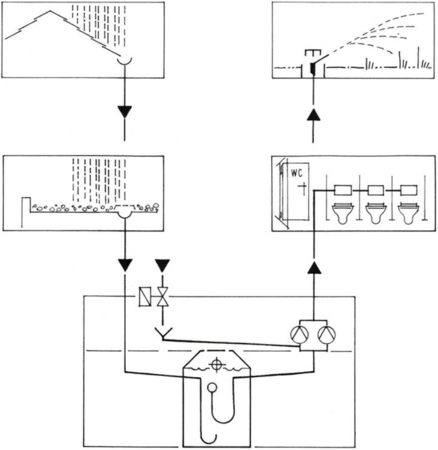

Regen- und Grauwassernutzungsanlagen: Sie bestehen aus den vier wesentlichen Elementen Sammlung, Behandlung, Speicherung und Verteilung. Eine Genehmigung ist in Deutschland nicht erforderlich. Allerdings besteht Anzeigepflicht vor dem Bau einer Anlage beim Wasserversorger und beim Gesundheitsamt.

Betriebswasser: Nicht-Trinkwasser, zum Beispiel Brunnenwasser, gefiltertes Regenwasser und aufbereitetes Grau- oder Abwasser. Damit dürfen Sportflächen bewässert und Toiletten gespült werden.

Dieser Beitrag von Klaus W. König ist zuerst erschienen in SBZ-09/2020. Dipl.-Ing. Klaus W. König ist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewirtschaftung und Nutzung von Regenwasser, Architekt und Fachbuchautor.

Dieser Artikel ist zuerst in SBZ erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen SBZ Newsletter.

Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik