Biomasseheizungen im Check: Wann sie noch sinnvoll sind

Biomasseheizungen galten lange als eine tragende Säule der Wärmewende. Vor allem im ländlichen Raum wurden sie als klimafreundliche Alternative zu fossilen Heizsystemen gefördert und breit eingesetzt. Doch inzwischen stehen sie in der Energiewende stärker zur Diskussion. Effizienzanforderungen, geänderte Förderbedingungen, strengere Emissionsgrenzen und ein immer deutlicherer Fokus auf Wärmepumpen – zwangsläufig führt das zu der Frage, ob Biomasseheizungen überhaupt noch sinnvoll sind – und wenn ja, in welchen Fällen?

Im Markt etabliert sind im Wesentlichen drei Systeme:

- Scheitholzheizungen: meist handbeschickt, geeignet für Nutzer mit eigenem Holzvorrat und Bereitschaft zur regelmäßigen Bedienung.

- Pelletheizungen: vollautomatisch, komfortabel, mit Vorratssilo und Förderschnecke; für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie kleinere Gewerbebauten.

- Hackschnitzelheizungen: vor allem in höheren Leistungsbereichen, z. B. in landwirtschaftlichen Betrieben, Nahwärmenetzen oder kommunalen Gebäuden.

Sonderformen wie Holzvergaseranlagen oder Hybridlösungen mit Solarthermie oder Wärmepumpen ergänzen das Feld, sind jedoch eher Nischenprodukte.

Hohe Vorlauftemperaturen vs. Effizienz

Ein zentraler technischer Punkt, der oft unterschätzt wird, sind die typischen Vorlauftemperaturen dieser Systeme. Biomassekessel arbeiten in der Regel mit Vorlauftemperaturen von 60 bis 80 °C – ein Wert, der aus Sicht moderner Gebäudestandards problematisch ist.

Bei Neubauten mit hohem Dämmstandard und Flächenheizsystemen sind so hohe Temperaturen nicht erforderlich und führen zu Effizienzverlusten. Hier reichen locker 35 bis 50 °C. Auch im sanierten Altbau, der auf niedrige Heizlasten optimiert wurde, kann eine solche Überdimensionierung bedeuten, dass die Anlage zu häufig im Teillastbetrieb läuft. Das mindert den Wirkungsgrad, erhöht Emissionen und Verschleiß.

Zudem verschärfen sich die Emissionsvorgaben: Feinstaub- und NOX-Grenzwerte werden strenger, was den Einsatz insbesondere in dichter besiedelten Gebieten einschränkt. Auch die Nachhaltigkeit der Brennstoffbereitstellung steht zunehmend im Fokus. Nur wenn Biomasse aus nachhaltig bewirtschafteten, regionalen Quellen stammt und in effizienten Anlagen mit moderner Abgasreinigung eingesetzt wird, kann sie ihre Klimavorteile tatsächlich ausspielen.

Typische Anwendungsfälle für Biomasseheizungen

Trotzdem gibt es nach wie vor Anwendungsfälle, in denen Biomasseheizungen eine sinnvolle Option sind. Besonders geeignet sind sie dort, wo eine kontinuierlich hohe Wärmeabnahme besteht und keine sehr niedrigen Vorlauftemperaturen ausreichen. Klassische Beispiele sind landwirtschaftliche Betriebe mit großen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, Hotels oder Pensionen in ländlichen Regionen, kleinere Nahwärmenetze in Kommunen oder Quartieren sowie öffentliche Gebäude wie Schulen oder Sporthallen mit ganzjährigem Wärmebedarf.

Auch in unsanierten Bestandsgebäuden, in denen Flächenheizungen nicht vorhanden sind und höhere Vorlauftemperaturen notwendig bleiben, können Biomasseheizungen eine Alternative zu Öl- oder Gasheizungen darstellen – insbesondere, wenn Holz oder andere biogene Brennstoffe regional verfügbar sind.

Pluspunkt: Biomasse ist regional verfügbar

Denn das ist ein weiterer Pluspunkt: In Regionen mit starker Forstwirtschaft oder holzverarbeitender Industrie lässt sich der Brennstoff oft aus kurzen Lieferketten beziehen. Damit kann man Preisschwankungen am internationalen Energiemarkt abfedern, wie es sie für alle fossilen Brennstoffe außer Braunkohle gibt (die aber keine Rolle mehr im Heizungsmarkt spielt). Auch in kommunalen Wärmeplänen können Biomasseheizwerke für Grund- oder Mittellast eine Rolle spielen.

Unterm Strich gilt: Biomasseheizungen sind kein Allheilmittel mehr. Aber sie können in bestimmten Segmenten weiterhin einen wichtigen Beitrag leisten. Entscheidend ist die sorgfältige Auswahl des Anwendungsfalls: kontinuierlicher Wärmebedarf, passende Vorlauftemperaturen, regionale Brennstoffversorgung und ein Betriebskonzept, das Effizienz und Emissionsminderung sicherstellt.

Dort, wo diese Kriterien erfüllt sind, bleibt Biomasse ein verlässlicher Baustein im Wärmemix – andernorts ist der Wechsel zu Niedertemperaturtechnologien wie Wärmepumpen oder der Anschluss an ein effizientes Wärmenetz (wenn es denn bezahlbar ist) oft die bessere Wahl.

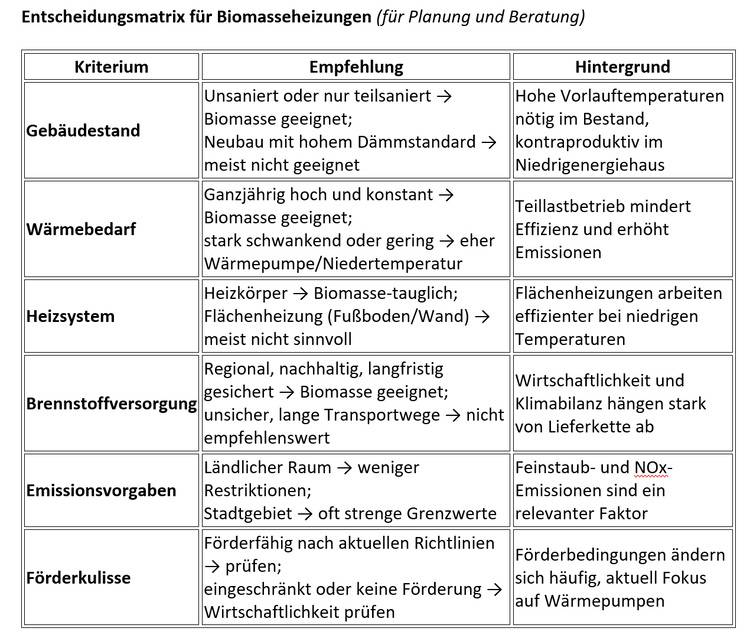

Hier eine Entscheidungshilfe, wann Biomassenheizungen infrage kommen, und wann nicht.

Fazit

Biomasseheizungen sind kein Auslaufmodell. Aber sie sind eben auch keine Standardlösung mehr, die sie gerade im ländlichen Raum einmal waren. Sie spielen ihre Stärken aus, wenn hohe und konstante Wärmeleistungen gebraucht werden, die Gebäudetechnik hohe Vorlauftemperaturen erfordert und der Brennstoff lokal und nachhaltig verfügbar ist.