Umwälzpumpe richtig einstellen: Beispiele aus der Praxis

Moderne Häuser sind regelmäßig mit Pumpen ausgestattet und wir Anlagenmechaniker sind für die richtige Auswahl verantwortlich. In diesem Bericht beschränken wir uns auf die Auslegung von Umwälzpumpen. Die befinden sich in fast jeder Wasserheizung (Heizungspumpe) und in Trinkwasserzirkulationen.

Eine Pumpe für alle Zwecke ist da wenig zielführend. Jedes verfolgte Ziel will genau erreicht werden, will man das Wasser definiert im Kreislauf bewegen. Eine zu „dicke“ Pumpe könnte Geräusche hervorrufen und dabei auch noch zu viel elektrische Energie verschwenden. Die Investition in eine überdimensionierte Pumpe wäre unnötig hoch gegenüber einer angepassten Leistung. Angepasste Umwälzpumpen sind immer auch ein Indiz für den effizienten Betrieb einer Anlage (Förderhöhe und Leistung) und für die smarte Planung eines Anlagenmechanikers.

Was kann eine Umwälzpumpe?

Eigentlich geht es sehr entspannt zu, denn man kann als Anlagenmechaniker sein Augenmerk bezüglich Pumpen auf nur zwei Größen reduzieren. Bei der Auswahl einer passenden Umwälzpumpe interessiert uns in erster Linie der erzeugte Volumenstrom und die zugehörige Druckdifferenz. Diese zwei Parameter sind vordergründig relevant.

Die Tatsache, dass moderne Pumpen Druckdifferenz und Volumenstrom (Durchflussmenge) nach Möglichkeit mit hoher Effizienz bereitstellen erkennt man schon an dem Sprachgebrauch für die gebräuchlichen „Hocheffizienzpumpen“. Dieser Bericht beschränkt sich daher auf die zwei wesentlichen Auswahlkriterien.

Umwälzpumpe einstellen: Praxisbeispiele für Heizung und Trinkwasserzirkulation

Die beiden genannten Typen einer Umwälzpumpe sollen an einem klassischen Beispiel konkret beschrieben werden. Einmal wird Heizwasser zur Durchströmung von Heizkörpern oder Fußbodenheizungen bewegt (Heizungspumpe). Dabei startet das Heizungs-Wasser im Wärmeerzeuger, strömt zu den Heizflächen und dann, bereits abgekühlt, zum Wärmeerzeuger zurück. Im anderen Fall wird das Trinkwasser vom Trinkwassererwärmer fort zu den entfernten Zapfstellen geführt und dann wieder zurück zur erneuten Erwärmung im Trinkwassererwärmer.

Ermittlung des Volumenstroms

Der Volumenstrom, also die Durchflussmenge, für die Heizungspumpe ergibt sich aus der angestrebten Leistung, die in dem jeweiligen Kreisprozess (Austausch) erzielt werden soll. Hohe Leistung erfordert also grundsätzlich einen hohen Volumenstrom.

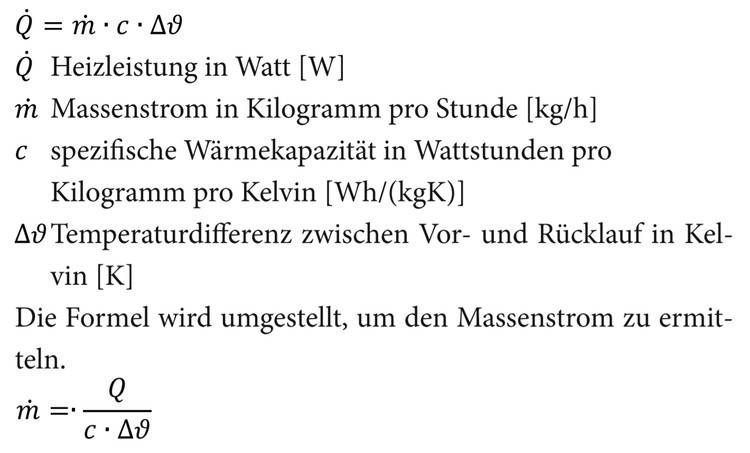

Aus der Grundformel ergibt sich:

Der eigentliche Volumenstrom für die Umwälzpumpe lässt sich dann aus einer einfachen Umrechnung der bewegten Wassermasse zu einem Wasservolumen ermitteln. Für unsere Betrachtung reicht es völlig aus, die Masse von einem Kilogramm Wasser mit einem Liter Wasser gleichzusetzen.

Zwei Beispiele sollen den Rechenvorgang verdeutlichen.

Beispiel Heizungspumpe

Es sollen 10 Heizflächen (egal ob Heizkörper oder Fußbodenheizung) mit jeweils 600 Watt Leistung versorgt werden, was zusammen 6000 Watt ergibt. Das Heizwasser soll mit 55 °C starten und mit 45 °C zum Wärmeerzeuger zurückströmen. Welcher Volumenstrom ist dazu für die Heizungspumpe notwendig?

Für diese Aufgabe sollte eine Pumpe einen Volumenstrom von 516 l/h fördern (Förderhöhe) können.

Beispiel Trinkwasserzirkulation

Die Warmwasserleitung zusammen mit der Zirkulation gibt bei der Durchströmung mit Wasser eine Leistung von 500 Watt an die Umgebung ab. Die vorgegebene Spreizung darf nur 5 Kelvin betragen. Welcher Förderstrom ist dazu notwendig?

Für diese Aufgabe sollte eine Zirkulationspumpe einen Volumenstrom von 86 l/h Förderhöhe besitzen.

Umwälzpumpe: Volumenstrom und Durchflussmenge berechnen

Die im Beispiel gerechneten Volumenströme werden, für uns üblich, durch ein Rohrsystem befördert. Die Strömungslehre kann man abgekürzt auf folgenden Punkt bringen. Hohe Fließgeschwindigkeiten in einem Rohr haben einen hohen Druckverlust zur Folge. Aus dieser überschaubaren Regel lässt sich erahnen, welche Zusammenhänge sich für die notwendige Druckdifferenz der Pumpe ergeben. Sind beispielsweise die Zuleitungen zu den eben genannten Heizflächen sehr groß ausgewählt worden, ergibt sich eine geringe Druckdifferenz.

Üppig dimensionierte Heizungsleitungen sorgen also für „kleine“ Pumpen und umgekehrt. Würde man riesige Zuleitungen zu Heizkörpern installieren, beispielsweise 2 Zoll, könnte gewissermaßen eine winzige Umwälzpumpe das Wasser im Kreis bewegen. Das sehe zwar nicht gut aus und wäre auch sehr schwer einem Kunden zu verkaufen, hätte aber den genannten Effekt. Stattdessen legen wir Anlagenmechaniker natürlich oft ein DN 12 zum Heizkörper und akzeptieren Fließgeschwindigkeiten, die dann eben auch einen gewissen Druckverlust verursachen.

Bei der beschriebenen Warmwasserzirkulation wird schon aufgrund der Hygieneanforderungen an das Trinkwasser eine Überdimensionierung der Umwälzpumpe vermieden. Man akzeptiert also, dass der Druckverlust in einer Trinkwasserleitung relativ hoch ist, um eine angemessene, Strömungsgeschwindigkeit zu erreichen, die auch hygienischen Anforderungen genügt (Stichwort: „Wasser muss fließen“).

Lesen Sie dazu auch: Trinkwarmwasser: Wie funktioniert eine effiziente Zirkulation?

Die Formel für den Druckverlust lässt sich reduziert wie folgt darstellen

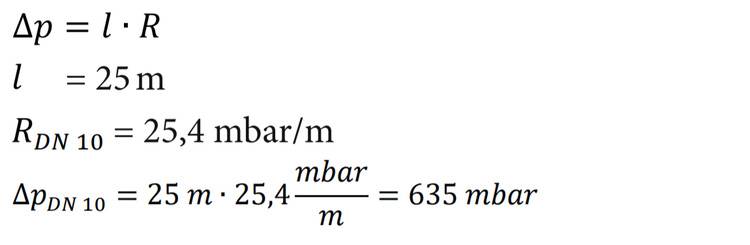

∆p=l ∙ R

∆p Druckverlust in Millibar [mbar]

l Länge des Rohres in Meter [m]

R Rohrreibungsdruckverlust Millibar pro Meter [mbar/m]

Für beide Betrachtungen, also Heizung und Warmwasserzirkulation gilt folgendes Beispiel gleichermaßen.

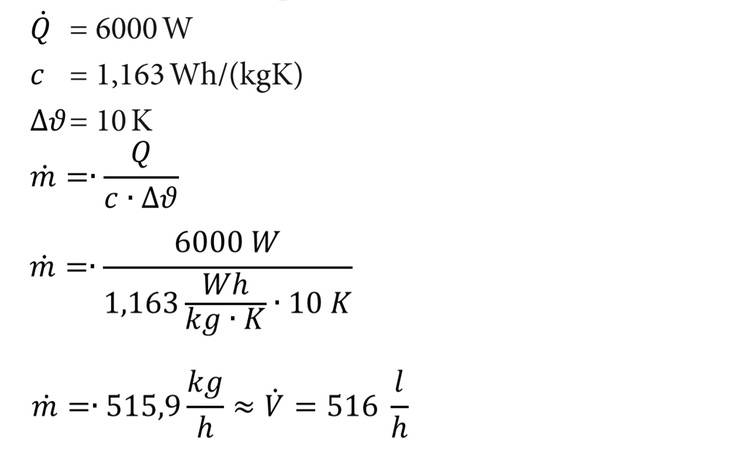

Ein Rohr soll dimensioniert werden, welches zukünftig 360 Liter pro Stunde [l/h] in einem Kreislauf transportiert. Das entspricht 0,1 Liter pro Sekunde [l/s] Der gesamte Kreislauf ist 25 Meter lang. Welche Druckdifferenz ist dazu notwendig? Errechnet werden soll beispielhaft für DN 10 bis DN 32

Schaut man in die abgebildete Tabelle für Druckverluste in Kupferrohren, findet man zugeordnet zu dem Volumenstrom einen entsprechenden Rohrreibungsdruckverlust.

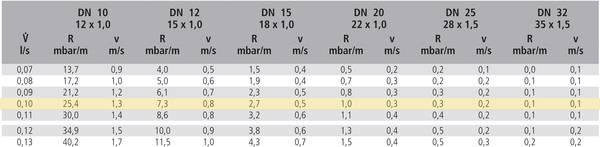

Eingesetzt in die Formel ergibt sich für das genannte Beispiel mit der Anforderung von 0,1 l/s und der Auswahl des Rohres als DN 10 ein gesamter Druckverlust von

Der geforderte Volumenstrom von 360 l/h würde in einem dünnen Rohr der Nennweite 10 einen Pumpendruck von 635 mbar erfordern.

Die weiteren, größeren Nennweiten rechnen sich wie soeben gezeigt und liefern folgende Ergebnisse für die notwendige Druckdifferenz:

Der Trend ist also logisch und eindeutig:

Je größer die Nennweite des Rohres, desto kleiner der Druckverlust und damit geringer ist die Anforderung an eine Umwälzpumpe. Das gilt selbstverständlich für Heizungs- und Trinkwasserleitungen gleichermaßen.

Zwischenbilanz: Effizienzsteigerung durch richtige Pumpeneinstellung

Man kann also an wenigen Zusammenhängen erkennen, welche entscheidenden Parameter einer Umwälzpumpe bestimmt werden müssen.

Für ein Heizungsrohrnetz und die davon abhängige Dimensionierung wird ein Vergleich zwischen den Kosten, Nutzen und der Realisierbarkeit der Umwälzpumpen ermittelt. Große Rohrdimensionen sind teurer als kleine und lassen sich auch nicht so einfach in Wand und Fußboden verstecken. Zum Schluss steht also ein Kompromiss zwischen Pumpenleistung über einen Betriebszeitraum von 30 Jahren mit jeweils 2500 Betriebsstunden pro Jahr und einem entsprechenden Rohrnetz in angemessener Dimension.

Für die Zirkulation eines Trinkwassernetzes gelten diese Kriterien ebenso. Es wird aber zusätzlich auf eine Dimensionierung geachtet, die sich aus Sicht der Hygieniker einwandfrei darstellen lässt.

Welche Pumpe brauchen Sie für Ihre Heizungsanlage?

Um eine „echte“ Pumpe beim Großhändler zu bekommen, wird eine Wahl getroffen, die sich anlehnt an verfügbare Pumpen. Der exakte Treffer bei den Eigenschaften einer Pumpe bezüglich Volumenstrom Druckdifferenz wäre ein Glücksfall und nur selten zu treffen.

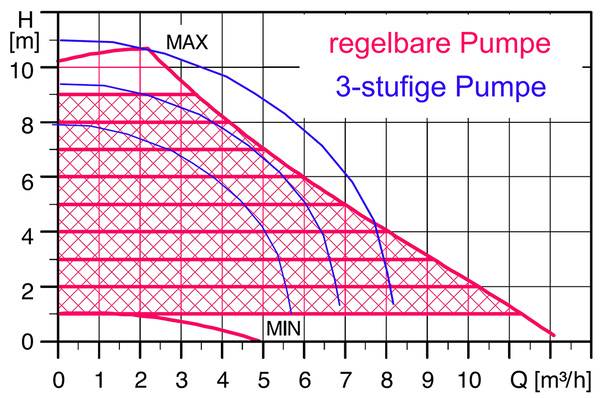

Real bedient eine Umwälzpumpe eine gewisse Pumpenkennlinie. Die kann man am besten in einem Diagramm erkennen. Pumpenhersteller arbeiten mit dem Begriff der Förderhöhe, statt der Druckdifferenz. Diese Förderhöhe ist, wie in dem Beispiel in diesem Bericht, auf der senkrechten Y-Achse aufgetragen. Die Förderhöhe von einem Meter entspricht dabei einer Druckdifferenz von 100 Millibar.

Ein Tutorial von Wilo zur Förderhöhe von Pumpen finden Sie in unserer Heizungs-Playlist auf Youtube.

Auf der waagerechten X-Achse ist der zugehörige Volumenstrom abgebildet, oft in Kubikmeter pro Stunde.

Um ein Ablesebeispiel zu konstruieren sei ein Volumenstrom von 1,5 m³/h bei einer Förderhöhe von 1 m (100 mbar) angesetzt.

Damit lässt sich eine sogenannte Anlagenkennlinie einzeichnen wie in dem Ablesebeispiel dieses Berichts.

Umwälzpumpe: Stufe 1, 2 oder 3?

Konkret sucht man sich die Anlagenkennlinie oder Linien einer Pumpe die sich nahe am gewünschten Betriebspunkt befindet. Im Ablesebeispiel liegt der Punkt für die gewählte dreistufige Pumpe zwischen Stufe 1 und 2. Für eine Heizungsanlage könnte man die Stufe 1 der Umwälzpumpe ausprobieren. Dann wäre die Folge zwar eine geringe Unterdeckung, aber wahrscheinlich hinnehmbar.

Die maximale Leistung einer Heizungsanlage wird nur an wenigen Tagen im Jahr erforderlich sein. Und ob an diesen Tagen dann auch noch sämtliche Heizkörper gleichzeitig betrieben werden ist fraglich. Wenn es nicht reicht, kann man immer noch auf Stufe zwei schalten.

Für eine Trinkwasserzirkulation würde man die Stufe 2 wählen, um eine Unterdeckung zu verhindern. Hier spielt die Hygiene eine große Rolle und zwingt auf die sichere Seite zu wechseln. Aber, egal ob für eine Heizung oder eine Zirkulation würde man den gewünschten Betriebspunkt nicht genau erreichen.

Da haben allerdings die Pumpenhersteller schon vor Jahren nachgeholfen. Moderne, hocheffiziente Pumpen sind stufenlos regelbar. Aktuelle Pumpenmodelle werden serienmäßig mit der Möglichkeit versehen sich selbsttätig und stufenlos den Anforderungen anzupassen. Dann spricht man nicht mehr von einer Kennlinie, sondern von einem Kennfeld.

Einflussfaktoren: Volumenstrom, Förderhöhe und Druckdifferenz

Eine elektrisch angetriebene Umwälzpumpe lässt sich meistens in der Drehzahl verändern. Die bereits im Beispiel ausgewählte Pumpe kann also in drei Stufen angepasst werden. Die geringste Drehzahl erzeugt selbstverständlich den geringsten Volumenstrom und die geringste Druckdifferenz.

Eine elektronisch geregelte Pumpe folgt diesem Muster, nur eben stufenlos und durch eigene Einflussnahme der integrierten Regelelektronik.

Stellt man beispielsweise in einem Mehrfamilienhaus eine elektronische Pumpe auf einen konstanten Wert für die Druckdifferenz, so wird diese mittels Drehzahlanpassung gehalten. Früh morgens, nach der Nachtabsenkung und, wenn viele Heizkörper geöffnet sind fährt die Drehzahl der Umwälzpumpe bestimmungsgemäß und selbständig hoch. Um 10 Uhr, wenn nur noch die Rentnerin im ersten OG den Heizkörper in der Küche geöffnet hat, passt diese Pumpe die Drehzahl an und reduziert damit den Volumenstrom auf ein Mindestmaß.

Die soeben gewonnen Erkenntnisse sorgen also für den Durchblick zum Prinzip einer solchen Strömungsmaschine. Elegant angepasst wird die Leistung einer modernen Pumpe über die bereits integrierte Regelung.

Materialien und Auswahlkriterien für Heizungsanlagen

Heizungspumpen der neuen Generation sind aufgrund ihrer Bauweise empfindlich gegenüber Schwebstoffen die, zusammen mit dem Heizungswasser transportiert werden. Insbesondere Magnetit würde einer modernen Pumpe zu schaffen machen. Es ist daher ratsam und durch den Hersteller meist auch vorgegeben, einen Magnetitabscheider in den Wasserstrom zu integrieren. Auch sollte das Wasser der Heizungsanlage entsprechend aufbereitet sein um die Heizungspumpe nicht schon vor der zeit alt aussehen zu lassen.

Während die Gehäuse der Heizungspumpen nur aus Stahl oder Guss sein müssen, sollte es bei dem ständig erneuerten Trinkwasser einer Warmwasserzirkulation schon ein edlerer Werkstoff wie Rotguss sein.

Dieser Artikel von Elmar Held ist zuerst im SBZ Monteur 4/19 erschienen. Elmar Held ist verantwortlicher Redakteur des SBZ Monteur. Er ist Dozent an der HWK Münster und Universität Düsseldorf sowie öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger.

Lesen Sie hierzu auch unseren Beitrag "Wie Sie eine Umwälzpumpe im Bestand richtig auslegen".

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel ist zuerst in SBZ Monteur erschienen. Um ein kostenloses Probeheft zu bestellen, klicken Sie hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik