So funktioniert ein Druckassistent für die Heizungsanlage

Ausgerechnet an einem winterlichen Samstagabend fällt die Heizung aus. Im Nu kühlen die Räumlichkeiten aus und der Ruf eines Notdienstes ist kostspielig. Solche Situationen sind bekannt, aber vermeidbar. Doch die meisten Mieter oder Hausbesitzer schenken dem Manometer ihrer Heizungsanlage keine Beachtung. Druckverluste, die sich oftmals mit einem einfachen Nachspeisen von Wasser beheben ließen, bemerken sie deswegen viel zu spät. Drucksensoren und -assistenten können die Fahrweise einer Heizungsanlage überwachen.

Durchschnittlich zwei von drei ungeplanten Serviceeinsätzen lassen sich auf Störungsausfälle durch Druckverlust in der Heizungsanlage zurückführen. Infolgedessen muss der Installateur in seinem vollen Auftragsbuch Zeit für eine ungeplante Wartung schaffen, während der Endbenutzer in seiner Wohnung friert. Dem Kunden entstehen außerdem Kosten für den Einsatz, der, selbst wenn ein Wartungsvertrag besteht, in der Regel von diesem nicht abgedeckt wird. Wenig tröstlicher als diese Situation ist, dass man dieses Dilemma oftmals durch ein einfaches Nachfüllen des Anlagenwassers hätte verhindern können.

Mit Druck zum guten Wirkungsgrad

Der Mindestbetriebsdruck einer Heizungsanlage ergibt sich überschlägig aus der statischen Höhe zuzüglich 0,2 bar. Dies ist der einzustellende Gasvordruck am Ausdehnungsgefäß. Eine weitere Druckerhöhung um 0,3 bar durch das Befüllen mit Systemwasser ergibt den Anfangsdruck der Heizungsanlage im kalten Zustand und dient als Puffer. Erwärmt sich die Anlage, steigt der Druck durch die temperaturbedingte Ausdehnung der Flüssigkeit entsprechend an. Somit herrscht selbst am höchsten Punkt des Systems stets ein leichter Überdruck, so dass auch der dortige Heizkörper optimal mit Wärme versorgt wird. Ein gewisser Druckverlust im Laufe der Zeit ist jedoch normal.

Ursache dafür ist zum Beispiel Wasseraustritt bei Arbeiten an der Anlage während Entlüftungsvorgängen oder durch kleine Leckagen. Kühlt die Heizung nach der Heizperiode ab und sinkt der Druck weiter, kann es infolge von Luftansammlung oder Unterdruck sogar zu einem Strömungsabriss kommen. Steigt der Anlagendruck, etwa aufgrund eines defekten Membran-Ausdehnungsgefäßes, dagegen stark an und überschreitet den festgelegten Maximalwert, reagiert das Sicherheitsventil und lässt Wasser ab.

Dies hat in der Folge wiederum einen anschließenden Druckabfall zur Folge. Sinkt der Anlagendruck unter die statische Höhe oder den voreingestellten Wert, hat dies Auswirkungen auf das gesamte Heizsystem: Der Kessel arbeitet nicht mehr richtig oder schaltet sich ab und vor allem pumpenferne Heizkörper bleiben kalt. Lufteinschlüsse machen sich durch störende Fließgeräusche bemerkbar und können zu Verschlammungen führen. Die Wirtschaftlichkeit und Lebensdauer der Anlage können sich so verringern.

Alle ein bis zwei Jahre präventiv warten

Für eine gut funktionierende Heizungsanlage ist eine regelmäßige Instandhaltung daher Voraussetzung. Dafür gibt es auch eine gesetzliche Grundlage. § 11, Absatz 3 der EnEV Energieeinsparverordnung besagt: „Komponenten mit wesentlichem Einfluss auf den Wirkungsgrad solcher Anlagen sind vom Betreiber regelmäßig zu warten und instand zu halten.“

Dafür empfiehlt sich alle ein bis zwei Jahre eine präventive Wartung durch einen Fachmann, der die Bauteile hinsichtlich ihrer Funktionstüchtigkeit überprüft. Dabei kontrolliert dieser zwar auch den Anlagendruck und speist, falls erforderlich, nach. Allerdings lassen sich von diesem punktuellen Wert keine aussagekräftigen Schlüsse bezüglich des generellen Druckverhaltens der Anlage ziehen.

Kontinuierliche Anlagenüberwachung

Am Markt gibt es zahlreiche Drucksensoren, die eine Abweichung vom festgelegten Normalbereich anzeigen. Während der Installation durch den Fachmann erfolgt die Konfiguration des Sensors mit dem optimalen Anlagendruck. Wird der Systemdruck instabil – beispielsweise dadurch, dass das Ausdehnungsgefäß seinen Vordruck verliert – gibt der Sensor eine Warnung ab. Der Flexcon PA Pressurisation Assistant von Flamco geht jedoch einen Schritt weiter: Er zeichnet die Druckkurve über einen Zeitraum von 30 Tagen auf. Der Flexcon PA ist nicht nur ein reiner Drucksensor, sondern ein Assistent zur Bewertung der Heizungsfahrweise. Das Gerät erkennt, wenn eine vorbeugende Wartung oder Nachspeisung erforderlich ist – lange bevor die Gefahr eines Ausfalls der Anlage besteht.

Smarter Helfer mit App-Verknüpfung

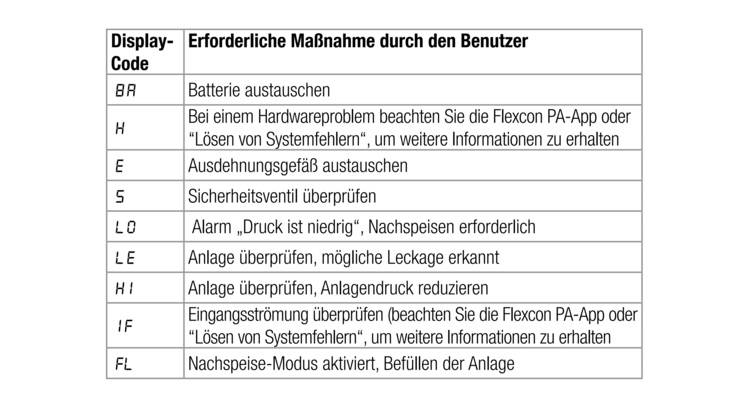

Zum Auslesen des Flexcon PA bestehen zwei Optionen: Zum einen wird der Störcode am Display des Geräts angezeigt. In der Betriebsanleitung kann man damit die Erklärung nachschlagen. Zum anderen ist es möglich, über Bluetooth eine Verbindung zwischen Flexcon PA und einem mobilen Endgerät herzustellen. Die aufgezeichnete Druckkurve ist somit auf einem Smartphone oder Tablet in Echtzeit einsehbar – und das sowohl vom Installateur als auch vom Endbenutzer.

Der Download der entsprechenden App und die gegenseitige Freigabe der protokollierten Daten sind dafür die einzigen Voraussetzungen. Das kennwortgeschützte Menü für den Installateur enthält detaillierte Informationen und bietet ein genaues Update zu den Funktionen der Anlage. So sieht der Fachhandwerker genau, was mit der Anlage nicht stimmt. Der eventuell erforderliche Austausch von Komponenten kann dann gegebenenfalls während der regulären Wartung erfolgen. Ein zusätzlicher Termin ist somit überflüssig.

Automatisches Nachfüllen möglich

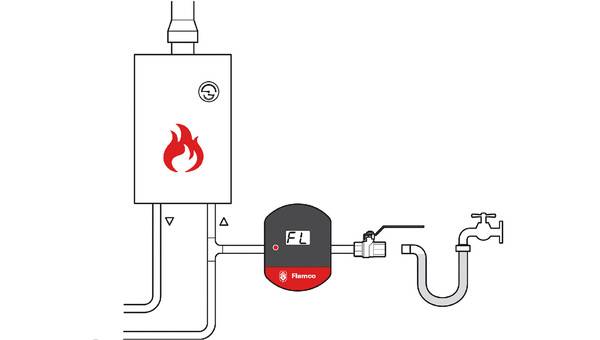

Die Standardausführung des Flamco-Produktes sieht vor, dass der Endbenutzer nach Anschluss des Gerätes durch den Monteur die Heizungsanlage selbst bei Bedarf mit Wasser nachspeist. Dazu schließt er entweder den Schlauch vom Wasseranschluss an die Anlage an. Alternativ kann der Installateur mit einem zusätzlichen Wasserschlauch, einem Kugelventil und einem Rückflussverhinderer (Systemtrenner) eine permanente Verbindung des Flexcon PA zwischen Heizungsanlage und Wasseranschluss schaffen.

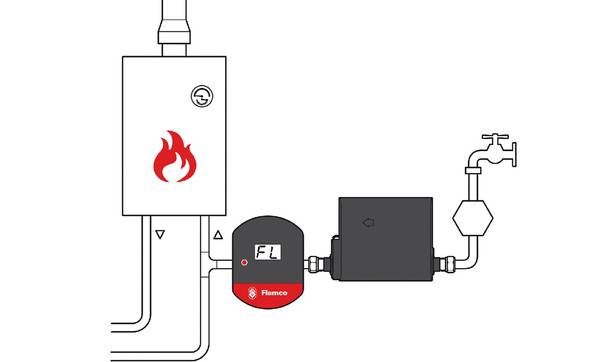

In diesem Fall muss der Endbenutzer zum Nachfüllen der Anlage nur den Wasserhahn aufdrehen. Noch komfortabler ist der Flexcon PA Autofill: Damit kann das Nachspeisen vollautomatisch erfolgen. Das könnte fatal sein im Falle eines Rohrbruchs in der Heizungsanlage. Die eigentlich begrenzte Wassermenge eines Heizungssystems würde dann gewissermaßen grenzenlos ergänzt.

Daher ist für einen solchen Fall eine Erkennung der Leckverluste integriert. Tritt ein Rohrbruch auf, zeichnet der Sensor diesen auf und unterbricht die automatische Nachspeisung.

Win-win-Situation in hektischen Zeiten

Außerplanmäßige Nachfülleinsätze bedeuten für Installationsunternehmen beträchtlichen Zeitaufwand ohne lohnenswerten Ertrag. Dem ohnehin schon leicht gereizten Stammkunden eine deftige Rechnung zu präsentieren, ist keine beliebte Idee.

Druckassistenten wie der Flexcon PA und Flexcon PA Autofill von Flamco helfen, solche Sondereinsätze auf ein Minimum zu reduzieren. Das ermöglicht eine effiziente Betriebsführung durch die verbesserte Verwaltung von bestehenden Wartungsverträgen. Zufriedene Kunden erfreuen sich an einer komfortabel und energiesparend arbeitenden Heizung. Der Heizungsbauer kann mit seiner Vorausschau und Fachkompetenz glänzen. Das steht für Nachhaltigkeit auf der ganzen Linie.

Auszug aus der EnEV § 11, Absatz 3

(3) Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung sind vom Betreiber sachgerecht zu bedienen. Komponenten mit wesentlichem Einfluss auf den Wirkungsgrad solcher Anlagen sind vom Betreiber regelmäßig zu warten und instand zu halten. Für die Wartung und Instandhaltung ist

Fachkunde erforderlich. Fachkundig ist, wer die zur Wartung und Instandhaltung notwendigen Fachkenntnisse und Fertigkeiten besitzt.

Dieser Artikel ist zuerst in SBZ Monteur erschienen. Um ein kostenloses Probeheft zu bestellen, klicken Sie hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik