Berechnung des Verbrennungsluftverbundes nach TRGI 2018

Mit dem Erscheinen des Weißdrucks der Technischen Regel für Gasinstallationen, kurz TRGI, von Oktober 2018 werden neue Anforderungen an die Berechnung der Verbrennungsluftversorgung gestellt. Die Anforderungen an Schutzziel 1 haben sich nicht geändert. Wir erinnern uns, dass das Schutzziel 1 sicherstellen soll, dass bei Abgasaustritt über die Strömungssicherung im Anfahrzustand des raumluftabhängigen Gasgerätes eine ausreichende Durchmischung von Abgas und Raumluft stattfinden kann.

Das Schutzziel 1 besagt, dass je Kilowatt (kW) Leistung 1 Kubikmeter (m³) Raumluftvolumen zur Verfügung stehen muss. Es wird auch von einem Raum-Leistungs-Verhältnis von 1 gesprochen. Mathematisch wird dies als Bruch 1 m³/1 kW = 1 dargestellt.

Kann der Aufstellraum dies nicht gewährleisten, so ist mittels zwei Öffnungen, eine obere und eine untere, mit einem freien Querschnitt von je 150cm² ein Luftverbund herzustellen. Hier können alle Räume, also auch ohne Fenster und/oder Tür, hinzugezählt werden. Dies gilt weiterhin und unverändert.

Änderungen bei Schutzziel 2

Ganz anders sieht es jedoch mit dem Schutzziel 2 aus, das die Verbrennungsluftversorgung im Betriebszustand sichert. Galt bisher, dass ein Verhältnis von 4m³ Raumluft pro kW Gasgeräteleistung ausreichend waren, so müssen jetzt die gebäudespezifischen Luftwechsel anhand einer Typologie ermittelt werden. Für Anlagenmechaniker und Installateure bedeutet das, dass man ein differenziertes Verfahren anwenden muss. Das gilt auch für den Bestand, sofern sich die Gebäudehülle geändert hat oder davon auszugehen ist, dass ein 0,4-facher Luftwechsel nicht erreicht werden kann.

Sicher ist hier derjenige, der nach der Wartung die Verbrennungsluftversorgung nach dem neuen Verfahren berechnet. Nach der neuen TRGI müssen folgende Bedingungen erfüllt sein. Gleichung 1 gibt uns die Rahmenbedingung in Abhängigkeit einer Geräteleistung oder mehrerer Geräteleistungen an.

Gleichung 1

qVL.anr ≥ qBed in m³/h

Dies bedeutet, der anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom muss größer oder gleich dem Verbrennungsluftbedarf sein. Der anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom ist der Luftvolumenstrom, der in den Aufstellraum strömt.

In der Regel strömt in die Nutzungseinheit mehr Luftvolumenstrom als Luft, welche den Aufstellraum erreicht. Dies liegt an den Widerständen der Türen und der Beschaffenheit von Türen. Eine Tür, welche nicht gekürzt ist oder welche eine dreiseitig umlaufende Dichtung hat, reduziert die überströmende Luft. Daher ist der in die Nutzungseinheit hineinströmende Luftvolumenstrom nicht der dem Aufstellraum zugeführte Luftvolumenstrom.

Der formelle Ablauf

Wir beginnen unsere Berechnung mit der Ermittlung des Verbrennungsluftbedarfs, dieser wird mit dem 1,6-Fachen der Gasgerätenennleistung bzw. der Summe aller Gasgeräte-nennleistungen in der Nutzungseinheit berechnet. Entsprechend der Formel:

Gleichung 2

qBed = Σ Q˙NL x 1,6 in m³/ h

Wir halten somit fest: Bei 1 kW Geräteleistung benötigen wir 1,6 m³/h Verbrennungsluftvolumenstrom. Die pauschale Aussage, 4 m³ Raumluft wären ausreichend, hat keine Gültigkeit mehr. Bei einer Therme mit 23,3 kW wird somit 37,28 m³/h Verbrennungsluftvolumenstrom benötigt. Gibt der Aufstellraum diesen Verbrennungsluftvolumenstrom nicht her, ist ein Verbrennungsluftverbund zu erzeugen. Zu dem Verbrennungsluftverbund können nur Räume mit Fenstern oder Tür ins Freie gezählt werden. Der rechte Teil der Gleichung 1 ist jetzt der begrenzende Faktor, der nicht unterschritten werden darf.

Nun werden wir den linken Teil der Gleichung 1 berechnen. Hierzu müssen wir ermitteln, wieviel Luftvolumenstrom durch Infiltration in unser Gebäude hineinströmt. Und erst im nächsten Schritt wird ermittelt, wieviel von dem hineinströmenden Luftvolumenstrom über die Zimmertüren in den Aufstellraum strömt. Dieser Volumenstrom wird als anrechenbar (qVL anr.) bezeichnet.

Gleichung 3

qv,inf = VR × fwirk.komp. × n50 × 0,1857 in m³/h

Der durch Infiltration in einen Raum der Nutzungseinheit einströmende Luftvolumenstrom qv,inf kann nach Gleichung 3 berechnet werden, jedoch nur, wenn ein n50-Wert vorliegt. Dies ist jedoch in den meisten Gebäuden bzw. Nutzungseinheiten, in denen raumluftabhängige Gasgeräte installiert sind, nicht der Fall, sodass wir diese Gleichung in der Regel nicht nutzen werden.

Gleichung 4

qs = qv,inf + z × qALD in m³/h

Der Einbau von neuen Fenstern hat meistens zur Folge, dass weniger Außenluft ins Gebäude hineinströmen kann. Deshalb lässt sich in den meisten Fällen der Einbau von Außenluftdurchlässen, kurz ALD, nicht vermeiden. Die Einbeziehung in die Berechnung der Verbrennungsluft ist aber wesentlich leichter geworden. Das Kürzel „z“ steht hierbei für die Anzahl der im jeweiligen Raum installierten ALD. qALD ist der vom Hersteller je ALD angegebene Luftvolumenstrom bei einem Differenzdruck von 4 Pa. Die Summe aus diesem Produkt und qv,inf ergibt den im Verbrennungsluftraum vorhandenen Luftvolumenstrom qs.

Da in den meisten Fällen aber kein n50 vorliegt, können wir qv,inf vorerst nicht berechnen. Die richtige Vorgehensweise sieht dann so aus, dass wir zuerst eine Skizze der Nutzungseinheit anfertigen müssen. Dort ist die Lage der Räume inklusive des Rauminhalts in m³ anzugeben und ob Fenster oder Außentüren vorhanden sind sowie die Beschaffenheit, insbesondere Dichtheit, der Innentüren. Außerdem ist es wichtig, die Nutzungsart des Aufstellraums zu benennen und die Gasgeräteart sowie die jeweilige Nennleistung darzulegen.

Im Zweifel wesentliche Änderungen annehmen

Diese Vorarbeiten waren allerdings schon in der alten TRGI gefordert. Gemäß der TRGI 2018 muss neuerdings geklärt werden, ob eine Nutzungseinheit über ein oder mehrere Geschosse verläuft, ob sie über eine freie oder ventilatorgestützte Lüftung verfügt und ob das Gebäude bis 2002 oder ab 2002 erbaut worden ist.

Wenn es bis 2002 erbaut worden ist, ist die Info wichtig, ob bereits wesentliche Änderungen im Zuge der Luftdurchlässigkeit vorgenommen wurden. Hier reicht es schon aus, wenn 1/3 der Fenster innerhalb der Nutzungseinheit erneuert worden sind. Tipp: Im Zweifel sollte man wesentliche Änderungen annehmen. Damit würde man nämlich den ungünstigeren Fall einer luftdichteren Wohnung unterstellen.

Beispiel aus TRGI

Wir nehmen uns jetzt aus der TRGI das Beispiel 2 aus dem Anhang. Die betrachtete Wohnung befindet sich in einer Etage eines im Zeitraum vor 2002 errichteten Mehrfamilienhauses. In der Wohnung wurden neue Fenster eingebaut. Im Bad der Wohnung mit freier Lüftung ist ein Kombiwasserheizer Art B11BS mit einer Nennleistung von 23,3 kW installiert. Alle Innentüren haben dreiseitig umlaufende Dichtungen. Der Einbau neuer Fenster in diese Wohnung stellt eine wesentliche Änderung der Feuerungsanlage dar.

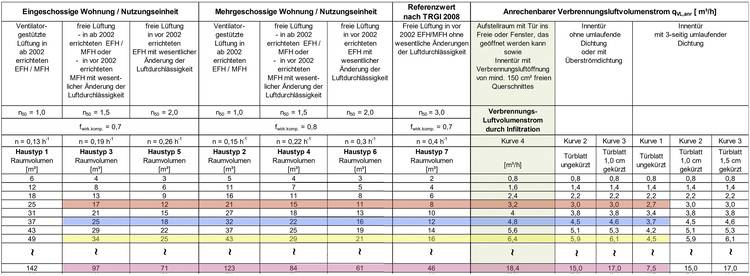

Wenn wir den Informationen aus dem Sachverhalt folgen, kommen wir zur Tabelle 9-2 der TRGI auf Haustyp 3 mit einer errechneten Luftwechselrate von 0,19 pro Stunde (h-1).

Dies bedeutet, dass das 0,19-Fache des Raumvolumens in einer Stunde ausgetauscht werden kann. Wir erhalten außerdem unsere Auslegungswerte für n50 und fwirk.komp, welche wir nun in unser Formblatt in Zeile 2 eintragen können. Außerdem können Spalte 1 und 2 mit dem jeweiligen Raumtyp – wobei Raumnummer I immer der Raum ist, in welchem auch das Gerät steht – und dem dazugehörigen Raumvolumen eingetragen werden. Die Spalte 3 bleibt in unserem Beispiel frei.

Als Nächstes tragen wir die Daten des Gasgerätes ein. Der Kombiwasserheizer besitzt eine Leistung von 23,3 kW. Für den Verbrennungsluftbedarf multiplizieren wir diese 23,3 kW mit 1,6 m³/h je 1 kW. Daraus ergibt sich ein Verbrennungsluftbedarf von 37,3 m³/h. Vergleichen wir nun diese 37,3 m³/h mit unserem einströmenden Luftvolumenstrom von 32,8 m³/h wird ersichtlich, dass die Gebäudehülle gezielt undichter gemacht werden muss.

Nun berechnen wir unser Schutzziel 1. Dafür benötigen wir unser Raumleistungsverhältnis (RLV), welches wir aus dem Raumvolumen des Badezimmers und der Leistung beziehen und erhalten (20 m³)/(23,3 kW) ≈ 0,9. Das RLV muss mindestens 1 sein, was dann einem Verhältnis von 1m³ RV/kW entspricht. Wenn das RLV ≤ 1 ist, dann müssen wir den Nebenraum noch mit dazunehmen, in diesem Fall den Flur. Hierfür müssen wir zwei Öffnungen mit je 150 cm² freiem Querschnitt in die Türen einfügen. Die Gleichung bleibt dieselbe und wir erhalten (12m³)/(23,3 kW) ≈ 0,5.

Damit erhalten wir also die Summe von 1,4 aus dem RLV im Aufstellraum und dem theoretischen RLV im Nebenraum.

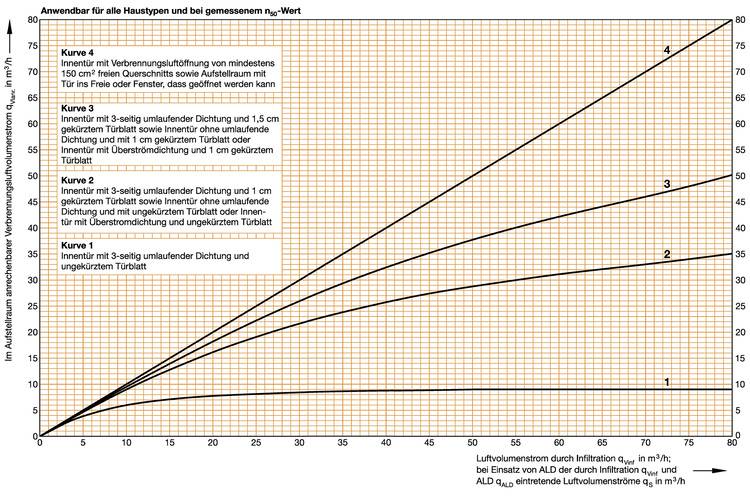

Für die Berechnung des anrechenbaren Verbrennungsluftvolumenstroms benötigen wir wieder Tabelle 9-3 aus der TRGI. Wir wissen aus dem Sachverhalt, dass alle Innentüren mit dreiseitig umlaufenden Dichtungen versehen sind. Daraus entnehmen wir, dass wir nun Kurve 1 für den richtigen Verbrennungsluftvolumenstrom benötigen.

Ausnahme hierbei ist der Aufstellraum, welcher immer mit Kurve 4 zu bezeichnen ist. Somit bleiben die 3,2 m³/h im Badezimmer erhalten, allerdings verändern sich Küche, Wohnzimmer und Schlafzimmer zu den gegebenen Werten anhand der Tabelle, wie im Diagramm unten zu sehen ist.

Der Verbrennungsluftbedarf beträgt immer noch 37,3 m³/h (vgl. Tabelle oben), in der Summe reichen unsere 18,9 m³/h anrechenbarer Verbrennungsluftvolumenstrom allerdings nicht aus. Somit muss der Verbrennungsluftverbund verändert werden. Daher wird in diesem Beispiel mit Überströmdichtungen (im Formblatt mit ÜSD gekennzeichnet) gearbeitet. Solche Dichtungen sind flach und müssen den gleichen Luftdurchsatz haben wie die gleiche Tür ohne Dichtung.

Wieder lesen wir in Tabelle 9-3 ab. Dieses Mal allerdings in Kurve 2, da diese für Innentüren mit Überstromdichtungen vorgesehen ist und wir die Türen nicht kürzen. Wir kommen dann auf eine Summe von 28,6 m³/h, welche wieder nicht ≥ den 37,3 m³/h ist. Somit muss noch mehr Luft in die Wohnung.

Bei neuen Gebäuden und Gebäuden mit neuen Fenstern kommt es immer häufiger vor, dass der Luftvolumenstrom durch Infiltration nicht mehr ausreicht. Durch Außenluftdurchlässe (ALD), die in Fenster eingebaut werden können, wird diese Gebäudehülle undichter. Die neuen ALD in Fenstern haben den Vorteil, dass sie keinen großen Aufwand beim Einbau benötigen, sie weder von innen noch von außen optisch auffällig sind, die einströmende kalte Luft nach oben abzieht, was Zugerscheinungen vermeidet.

Außenluftdurchlässe richtig einbeziehen

Beziehen wir diese ALD also nun in unsere Berechnung mit ein. Als Erstes müssen wir den vom Hersteller angegebenen Luftvolumenstrom bei 4 Pa Druckdifferenz zwischen außen und innen in m³/h angeben, welcher in diesem Fall 3 m³/h beträgt. Außerdem wissen wir, dass wir auf mindestens 37,3 m³/h kommen müssen, weshalb die Anzahl der ALD so gewählt werden muss, dass dieser Wert überstiegen wird. In diesem Fall wählen wir also jeweils 2 in Badezimmer und Küche und tragen das in Spalte 17 ein. Außerdem erhalten wir bei 2 ALD einen Luftvolumenstrom von 6 m³/h, da 2 Stück x m³/h = 6 m³/h sind, und können dies in Spalte 18 eintragen.

Für Spalte 19 müssen wir nun unseren Luftvolumenstrom aus Spalte 5 nehmen und addieren nun Spalte 18 dazu.

Für Bz: 3,2 m³/h + 6 m³/h = 9,2 m³/h

Für Kü: 4,8 m³/h + 6 m³/h = 10,8 m³/h

Für unseren anrechenbaren Verbrennungsluftvolumenstrom benötigen wir wieder einmal Tabelle 9-3 der TRGI. Für unseren Aufstellraum gilt wieder Kurve 4, das heißt die 9,2 m³/h bleiben unverändert. Bei den 10,8 m³/h müssen wir allerdings wieder aus Kurve 2 ablesen, wo wir einen Wert von 9,3 m³/h erhalten. Für das Wohnzimmer und das Schlafzimmer können wir unsere Werte aus Spalte 16 übernehmen, da wir dort keine ALD einbauen und sich der Verbrennungsluftvolumenstrom nicht ändert.

Nehmen wir nun die Summe unserer 4 Räume, erhalten wir einen anrechenbaren Verbrennungsluftvolumenstrom von 39,4 m³/h. Zur Erfüllung unseres rechnerischen Nachweises muss gelten:

qVL.anr = 39,4 m³/h ≥ 37,3 m³/h = qBed

Somit ist unser Nachweis bei der Annahme von Kurve 2 wegen der angedachten Überströmdichtungen in allen Türen und 4 eingebauten ALD erfüllt.

Man kommt also um ein strukturiertes Vorgehen nicht herum. Gerade deshalb ist es aber die Aufgabe von uns Profis, die Voraussetzungen für eine Verbrennungsluftversorgung zu überprüfen. Wer es sich lieber berechnen lässt, kann den Verbrennungsluftverbund-Rechner von www.moll-egu.de nutzen.

Dieser Artikel von Christian Moll ist zuerst erschienen in SBZ Monteur 6/2019. Christian Moll ist Heizungsbaumeister und Ingenieur für Gebäudetechnik. Als DVGW-Referent hat er sich intensiv mit der Berechnung des neuen Verbrennungsluftverbundes beschäftigt.

Hottgenroth bietet zur Berechnung eine entsprechende Software an:

Dieser Artikel ist zuerst in SBZ Monteur erschienen. Um ein kostenloses Probeheft zu bestellen, klicken Sie hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik