Brennstoffzelle oder Motor: Diese KWK-Varianten bietet der Markt

Das Potenzial für die Kraft-Wärme-Kopplung im Heizungskeller ist gewaltig. Jährlich werden etwa 600.000 der insgesamt 15 Millionen Heizungsanlagen in Ein- und Zweifamilienhäusern ersetzt, meist nach einem Totalausfall. Fast immer bleiben die Eigentümer oder Betreiber bei dem bisherigen Brennstoff und der dazugehörigen Technologie. 16.000 KWK-Lösungen und rund 2.000 Brennstoffzellen wurden bislang in Deutschland auf Verbrennungsmotorbasis installiert.

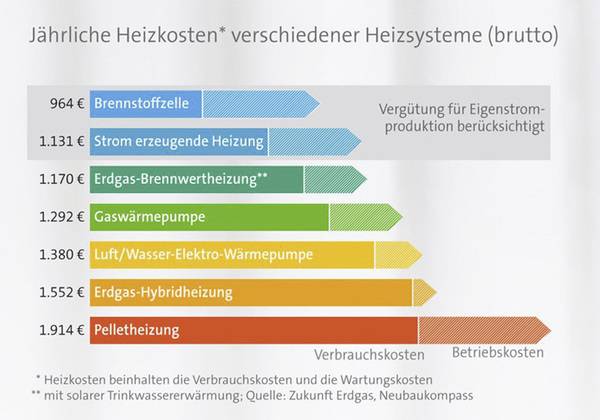

Grund dafür ist nicht nur die Treue zu den bisherigen, fast immer fossilen Brennstoffen, sondern auch die Investition. Eine Brennstoffzelle für den Hausbedarf kostet um die 25.000 Euro, eine KWK-Anlage mit Verbrennungsmotor ist nur unwesentlich günstiger. Und: „KWK ist eine Lebensaufgabe“, sagt Johannes Kasche, technischer Planer von Building Applications Ingenieure in Berlin, wegen der anfallenden Pflege, Wartung und den Stromabrechnungen. Zudem sei KWK politisch vage, etwa wegen der Abgabe auf Eigenstromerzeugung. Dennoch macht sich die Branche Hoffnung. Für die Brennstoffzelle wurde für 2017 einmal mehr der Marktdurchbruch erwartet. Doch er blieb – wie schon die Jahre zuvor – aus.

Politik unterstützt von Brennstoffzellen

Brennstoffzellen für den Heizungskeller erfreuen sich weiterhin politischer Unterstützung. Ein auf zehn Jahre bis 2026 angelegtes Programm der Bundesregierung will einen kurzfristig erwarteten Markthochlauf von stationären Brennstoffzellenheizungen im kleinen Leistungsbereich für Einfamilienhäuser befördern. Dazu dient ein befristeter und degressiv ausgelegter Investitionszuschuss. Im gewerblichen und industriellen Bereich soll die Kraft-Wärme-Kopplung via Brennstoffzelle ebenfalls gefördert werden.

Einer der Hauptgründe für die modifizierte Weiterführung dieser Förderung ist das Callux-Programm. In diesem 765 Millionen Euro schweren Feldtest wurden von 2008 bis 2015 rund 500 Brennstoffzellen in deutschen Heizungskellern, einige auch in KiTas und kleinen Gewerbebetrieben, installiert, überwacht und die Reaktionen der Kunden ermittelt.

Insgesamt sorgen derzeit rund 2.000 Brennstoffzellen in deutschen Privathaushalten und kleineren Gebäuden für Strom und Wärme. „Wir gehen davon aus, dass sich die Absatzzahlen jährlich deutlich steigern und in den ersten drei Jahren jährlich etwa verdoppeln, um 2019 bei etwa 9.000 Anlagen zu liegen“, so Alexander Dauensteiner von der Initiative Brennstoffzelle.

Mithilfe des aktuellen Förderprogrammes sollen es bis 2026 mindestens 70.000 werden. Gelingen kann dies jedoch nur, wenn die Geräte auch marktreif sind. „Brennstoffzellenheizungen und Brennstoffzellengeneratoren haben die Marktreife erreicht. Das gilt auch für Brennstoffzellenheizgeräte für die Gebäudeenergieversorgung, die nicht in Callux getestet wurden“, schätzt Doris Wittneben, Innovationsmanagerin beim Versorger MVV Energie.

Industrielle Brennstoffzellen bis 2 MWel lägen schon auf dem Technology-Readiness-Level (TRL) 7 bis 9. Dieser bezeichne den Nachweis der Funktionstüchtigkeit im Einsatzbereich bis hin zum Nachweis des erfolgreichen Einsatzes. Die Planung sollte man nach der DIN SPEC 32737 „Energetische Bewertung gebäudetechnischer Anlagen – Brennstoffzellen“ ausrichten. Diese decke den Bereich wärmegeführter Brennstoffzellen zwischen 0,3 und 5 kW ab.

Wärmegeführt für Einfamilienhäuser

Genau diese wärmegeführten Brennstoffzellen braucht es für Einfamilienhäuser. Jedoch reicht selbst bei modernen und gut gedämmten Gebäuden eine Leistung von 7 kWth je Wohneinheit nicht aus. Eine Kombination mit einem Spitzenlastkessel ist ratsam. Infrage kommt hier Erdgas, das sowieso für den Betrieb der Brennstoffzelle benötigt wird.

Die Auslegung soll hohe Jahresvolllaststunden bei optimalem Wirkungsgrad erreichen. Betriebe in Teillast, die mit modernen Brennstoffzellen auch möglich sind, gehen zulasten des Wirkungsgrades. Der positive Nebeneffekt: Mit richtig ausgelegten Brennstoffzellen kann der komplette elektrische Energiebedarf einer Wohneinheit abgedeckt werden. Denn der beträgt in den meisten Wohneinheiten nicht mehr als 300 Wel.

Auch wenn die Technologie technisch ausgereift scheint – ein großer Wermutstropfen bleibt: die Kosten. Gut 25.000 Euro sind für eine Brennstoffzelle mit rund 1 kW elektrischer Leistung fällig. Inklusive Förderung rechnet Daunsteiner mit Kosten von 20.000 Euro zuzüglich Installation.

Die Bundesregierung versucht hier aktuell gegenzusteuern. Brennstoffzellen werden mit dem Anreizprogramm Energieeffizienz (APEE) gefördert. Dieser Zuschuss ist kombinierbar mit dem Förderprogramm für Kraft-Wärme-Kopplung. Je nach Größe und Leistungsklasse der Brennstoffzelle können die Zuschüsse bis zu 10.000 Euro betragen.

Werden die Anlagen zur kompletten Wärmedeckung größer ausgelegt, kann der dann zu viel erzeugte elektrische Strom auch eingespeist werden. Unter Umständen, so eine Erhebung der Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch (ASUE), kann diese Rückvergütung schon heute für den wirtschaftlichen Betrieb einer Brennstoffzelle sorgen.

Gasanschluss nötig

Brennstoffzellen laufen zwar auch mit Wasserstoff, wie etwa bei der entsprechenden Automobiltechnik. Innerhalb des Callux-Programmes wurden jedoch nur reine Erdgas-Brennstoffzellen verbaut. Das liegt an der sehr gut ausgebauten Gas-Infrastruktur in Deutschland. Die für Wasserstoff beginnt gerade erst zu wachsen. Für bisherige Gaskunden und potenzielle Wechsler hin zur Kraft-Wärme-Kopplung hat das einen entscheidenden Vorteil: Sie kennen ihren Wärmebedarf. Denn nach dem richtet sich immer die Auslegung der Anlage. Für die Wirtschaftlichkeit müssen jedoch auch die Stromkosten in die Planung mit einbezogen werden.

Beim Strom liegt auch der große Unterschied zu einer herkömmlichen Heizung. Denn für den Einbau der Brennstoffzelle ist immer ein Elektriker gefragt. Für den Heizungsbauer bleiben jedoch die weiteren Komponenten wie Warmwasserkessel oder der eventuell nötige Spitzenlastkessel. Schulungen hierzu bieten alle Hersteller und ein Schulungstool bei der NOW GmbH, die für die Bundesregierung das Brennstoffzellen-Förderprogramm betreut. Zudem gibt es ein Schulungsprogramm in Baden-Württemberg; in Hessen und in Nordrhein-Westfalen ist ein eigenes Brennstoffzellen-Förderprogramm angedacht.

Vorbild Japan

Auch aufgrund der technischen Fortschritte sieht die Zukunft für die Brennstoffzelle gar nicht mal so schlecht aus. In Japan sind bereits 100.000 Brennstoffzellen zur Gebäudeerwärmung im Betrieb, installiert von den Marktführern Panasonic und Toshiba. Die Förderung durch den Staat fließt dort direkt in die Installation vor Ort. Das ist so nun auch in Deutschland mit dem aktuellen Brennstoffzellen-Förderprogramm angedacht. Die hohen Stückzahlen bedingten zudem fallende Preise und eine bessere Qualität. Und die Brennstoffzelle kann mit einem weiteren Plus punkten: Im Zuge der Energiewende und der damit verbundenen Sektorkopplung der Bereiche Strom, Wärme und Verkehr nimmt die Bedeutung elektrischer Energie zwangsläufig zu.

Motor-KWK nicht für kleinteilige Lösungen

Im Gegensatz zur Brennstoffzelle hat die motorbasierte KWK einen entscheidenden Nachteil. Mit Ausnahme der Lösungen mit Stirlingmotor produzieren sie in aller Regel so viel Wärme, dass diese im Sommer nicht vollständig abgeführt oder verwendet werden kann. Deswegen stehen diese Anlagen dann logischerweise still und kommen nicht auf das Minimum von 4.000 jährlichen Betriebsstunden, die für einen effizienten Nutzen Bedingung sind.

Diese KWK-Variante bleibt jedoch eine Top-Lösung bei Bestandssanierungen in der gewerblichen Wohnungswirtschaft. Denn sie kann bei richtiger Auslegung so viel Wärme erzeugen, dass selbst eine Dämmung des Gebäudes überflüssig ist. Gleiches gilt für Gewerbe- sowie Industrieimmobilien, die nicht gedämmt werden können. Das wiederum kann sogar deutlich günstiger sein, da der somit erzeugte Strom immer noch vergütet wird, wenn auch bei Weitem nicht mehr so attraktiv wie in früheren Jahren.

Nicht auf schlechte Dämmung bauen

Doch auch diese Lösung hat einen Haken. Zwar sind die Investitionskosten in eine KWK-Anlage deutlich günstiger als die für eine starke und vollständige Gebäudedämmung. Doch dagegen stehen hohe und regelmäßige Wartungskosten für die motorbetriebene KWK. Und: Die Lebensdauer eines BHKW kann man optimistisch und bei guter Pflege mit 20 Jahren annehmen. Ein Vollwärmeschutz kommt locker auf die dreifache Lebensdauer. Das BHKW braucht kontinuierlich Brennstoff, dessen Preisentwicklung vollkommen offen ist. Ein gut isoliertes Haus spart diesen ein. Außerdem: Die Gebäudehülle sowie Fenster und Türen fordern sowieso irgendwann ihren Tribut und müssen ausgetauscht beziehungsweise energetisch fit gemacht werden.

Als Einfamilienhauslösung, gar noch für einen Neubau nach EnEV-2016-Standard, scheiden motorbetriebene Mini-BHKW aus dem gleichen Grund aus. Experten rechnen, dass sich ein Einbau erst ab drei wärmetechnisch miteinander gekoppelten Wohneinheiten lohnt. Soll KWK im kleinen Bereich sinnvoll eingesetzt werden, muss sie sich streng am Wärmebedarf orientieren. „Die Wohnfläche spielt keine Rolle“, so Jens Wichtermann von Vaillant.

„Der größte Energieverbrauch tritt in den Wintermonaten auf. Für den Betrieb einer KWK-Anlage ist die Einbeziehung der Trinkwarmwasserbereitung sinnvoll, damit die Anlage möglichst ganzjährig am Strombedarf im Objekt teilhaben kann“, beschreibt Gunter Grosch von SenerTec, die mit dem Dachs das erfolgreichste kleine BHKW in Deutschland im Markt haben. Geeignete Indikatoren seien die Anzahl der Bewohner und deren Gewohnheiten. Ab vier Bewohnern sei ein regelmäßiger Trinkwarmwasserbedarf zu erwarten. Ein sinnvoller Einsatz beginne ab einem gesamten Wärmenergiebedarf von 15.000 kWh und Jahr. „Wenn der Heizwärmebedarf zwischen 15.000 und 30.000 kWh pro Jahr liegt, kommt eine Mikro-KWK-Anlage in Betracht“, erklärt auch Jens Wichtermann von Vaillant.

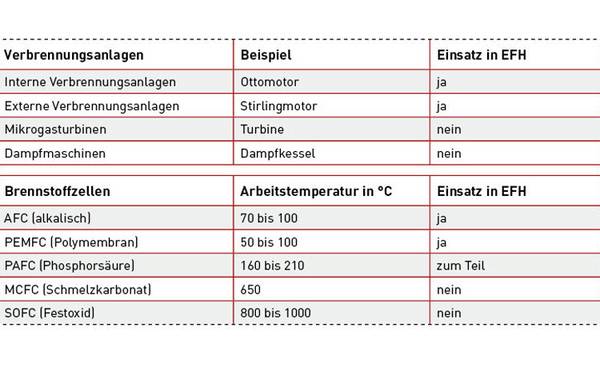

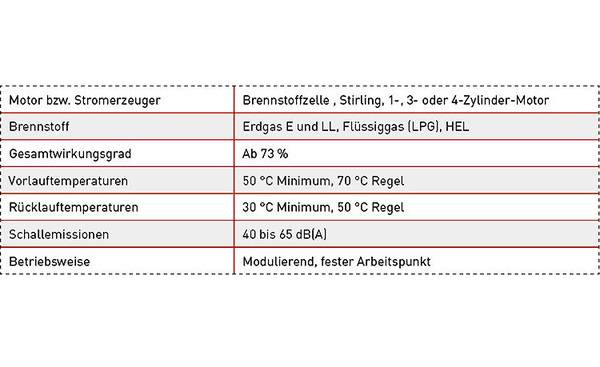

Verbrennungsmotor als KWK-Klassiker

Verbrennungsmotorische KWK-Anlagen arbeiten im Wohnbereich mit einem auf Erdgas spezifizierten Ottomotor. Die Motorrotation erzeugt elektrische Energie, die Abwärme durch Verbrennung und Reibung wird zur Wärmegewinnung genutzt. Bei kleinen Anlagen bis 10 kWel werden thermische Nutzungsgrade von etwa 63 % und elektrische Wirkungsgrade von bis zu 32 % erreicht. Der Gesamtnutzungsgrad kann bei 95 % liegen.

Anlagen dieser Größenordnung können rund 80.000 Betriebsstunden absolvieren. Legt man einen optimalen Betrieb von 4.000 Stunden jährlich zugrunde, ergibt sich eine Lebensdauer von 20 Jahren. Das entspricht der Lebensdauer einer Niedertemperatur- oder Brennwertheizung. Allerdings kann diese Lebensdauer von der Anzahl der Stopp- und Kaltstartvorgänge und der Einhaltung der Wartungsintervalle beeinflusst werden. Läuft die Anlage in sehr kurzen Intervallen, sinkt die Lebensdauer. Der Lastzustand kann bei fast allen Motor-KWK-Modellen modulierend eingestellt werden.

Druckvoll mit Stirlingmotor

Eine eher ungewöhnliche Variante für eine motorbasierte KWK-Lösung ist der Stirlingmotor. Dabei wird das im Motor befindliche Edelgas wechselweise erwärmt und abgekühlt, sodass der Innendruck ansteigt und wieder abfällt. Das hält den Arbeitskolben in Bewegung, der wiederum den Generator antreibt. In einem Praxistest wurde bereits die Versorgung eines Einfamilienhauses mit einem auf 7 kWth ausgelegten Stirlingmotor erfolgreich erprobt.

Der Stirlingmotor hat im Gegensatz zur verbrennungsmotorischen KWK einen großen Vorteil: Er ist nicht an einen Brennstoff gebunden. Neben fossilen Brennstoffen kommt auch Biomasse wie Pellets infrage. Auch Abwärme könnte theoretisch genutzt werden. Allerdings: Seine Temperatur- und Druckverhältnisse stellen hohe Anforderungen an die Motorwerkstoffe. Denn die sollten nicht mit den Verbrennungsabgasen oder unverbranntem Brennstoff in Kontakt kommen. Der elektrische Wirkungsgrad liegt nach Herstellerangaben bei 7 bis 14 %. Zusammen mit dem thermischen Nutzungsgrad ergibt sich ein Gesamtnutzungsgrad von über 90 %, also ähnlich dem der verbrennungsmotorischen KWK.

Ausblick motorische KWK

Aktuell ist die motorische KWK bei der Politik wieder gut gelitten. Das war nicht immer so. Das Lavieren um die Fördersätze von KWK-erzeugtem Strom ist noch in bester Erinnerung. Doch das hat sich seit 2016 grundlegend gewandelt. Nun wird, je nach Verbrauch, nur noch ein Teil des selbst erzeugten und selbst verbrauchten Stromes mit Abgaben wie der EEG-Umlage belegt.

Insbesondere durch die Kopplung von Strom- und Wärmemarkt, wie von der alten Bundesregierung als energiepolitisches Ziel ausdrücklich formuliert, hat die KWK zumindest als Übergangstechnologie im Erdgasbetrieb, auf jeden Fall aber als Top-Lösung im Wasserstoffbetrieb noch lange eine Zukunft.

Neue Generation der Brennstoffzelle

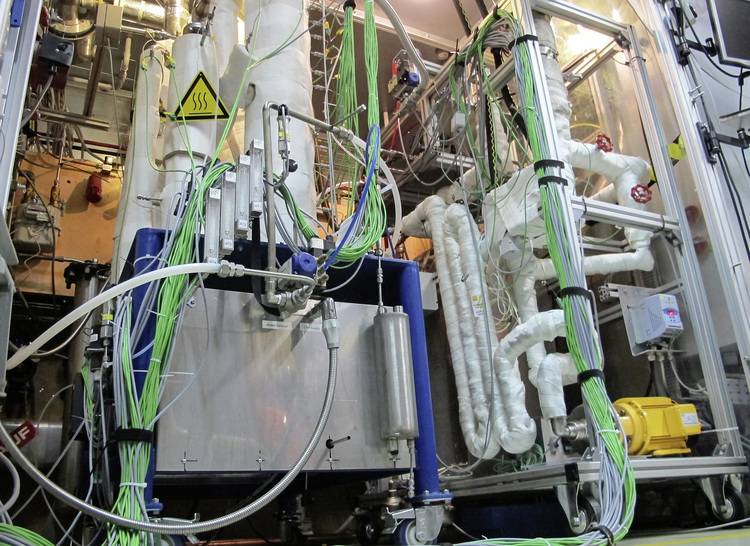

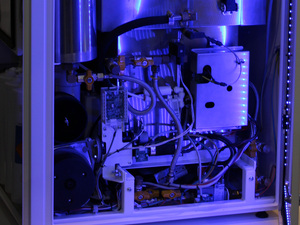

Eine Variante der Brennstoffzelle ist die Hochtemperatur-Polymerelektrolytmembran (HT-PEM). Für Anwendungen bis 100 kWel war diese bisher nicht verfügbar. Zu diesem System gehören Brenngaserzeuger und die Brennstoffzelle an sich, auch Stack genannt. Der Betrieb ist sowohl mit Wasserstoff als auch mit Erdgas möglich. Wenn kein Wasserstoff verfügbar ist, wandelt der Brenngaserzeuger Erdgas in Wasserstoff für den Betrieb der Brennstoffzellen um.

Das vom OWI Oel-Waerme-Institut Aachen entwickelte und getestete Gerät hat eine elektrische Leistung von bis zu 4,2 kW. Der elektrische Wirkungsgrad im Nennlastpunkt beträgt im Wasserstoffbetrieb 46 %. Die Brennstoffzelle arbeitet bei rund 160 °C und eignet sich ideal zur Wärmeauskopplung in eine bestehende Heizungsinfrastruktur. In einer Vorstudie konnten Alterungsraten der Zellen von rund vier Mikrovolt je Stunde nachgewiesen werden, was einer wesentlichen Verbesserung gegenüber dem Stand der Technik entspricht. Für die Vermarktung kann das System durch die Kopplung mehrerer Brennstoffzellenmodule auf bis zu rund 100 kW elektrischer Leistung skaliert werden und wäre damit in der Lage, Strom und Wärme für größere Gebäude beziehungsweise kleine Siedlungen zu erzeugen.

Das Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM hat eine Technologie entwickelt, in der Brennstoffzellen den Energieträger Wasserstoff als Feststoff in einer Paste speichern, der sogenannten PowerPaste. Sie ist völlig ungiftig, sicher, verfügt über eine sehr hohe Energiedichte und eine extrem lange Haltbarkeit. In Zukunft wird die PowerPaste in handelsüblichen Wechselkartuschen erhältlich sein. Der Energiegehalt der zum Patent angemeldeten Paste beträgt mehr als das Zehnfache heutiger Lithium-Ionen-Batterien. Ein langwieriges Wiederaufladen ist nicht erforderlich. Die neue Technologie, so die Forscher, ist herkömmlichen Batterien somit vor allem hinsichtlich Lebensdauer, Energiedichte, Selbstentladung, Einsatztemperaturbereich sowie Nachladegeschwindigkeit weit überlegen.

Dieser Artikel von Frank Urbansky ist zuerst erschienen in SBZ/24-17, bearbeitet von haustec.de. Frank Urbansky ist freier Journalist und Mitglied der Energieblogger.

Dieser Artikel ist zuerst in SBZ erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen SBZ Newsletter.

Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik