Varianten des hydraulischen Abgleichs im Vergleich

Ziel des hydraulischen Abgleichs ist bekanntlich eine energetisch optimale Nutzung des Heizwassers. Mithilfe voreinstellbarer Ventile sollen die Massenströme des Heizsystems (oft physikalisch nicht ganz korrekt als Volumenströme bezeichnet) so reguliert werden, dass in jedem Heizkörper oder Heizkreis nur so viel Warmwasser bereitgestellt wird, wie zum Erreichen der gewünschten Raumtemperatur erforderlich ist. Oder einfacher formuliert: Die richtige Warmwassermenge soll stets zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.

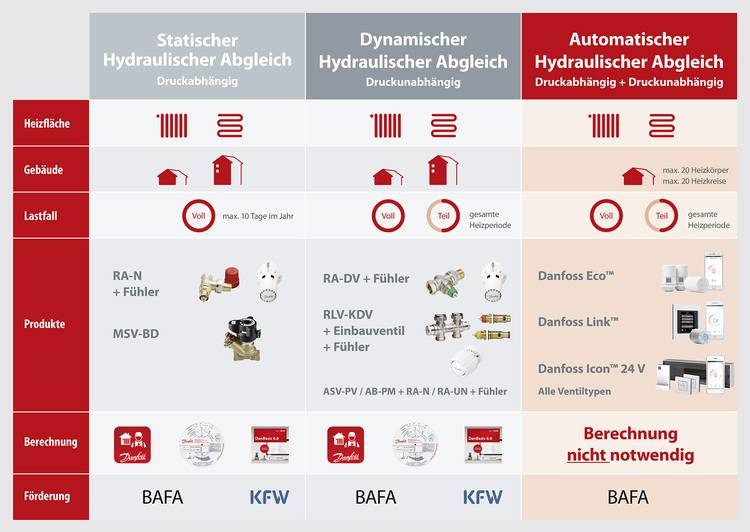

Bei der Frage, ob ein stationärer bzw. statischer, ein dynamischer oder ein automatischer hydraulischer Abgleich zu empfehlen ist, fällt die Antwort schon deshalb nicht leicht, weil die Begriffe nicht einheitlich verwendet werden. Hinzu kommt, dass es vielfach an Kriterien für eine praxisnahe Entscheidung mangelt. Bei genauerer Betrachtung ist es aber möglich, Ordnung in die Begriffe zu bringen und die Varianten voneinander abzugrenzen. Auf dieser Basis lassen sich dann die einzelnen Konzepte gegeneinander abwägen.

Berechnungsverfahren bedingt verschiedene Qualitätsstufen

Die Varianten des hydraulischen Abgleichs unterscheiden sich auch darin, wie nahe sie an das beschriebene Ziel heranführen. Unabhängig davon steht und fällt die Qualität der Abgleichlösung jedoch auch mit der Qualität der Berechnung der Massenströme.

Prinzipiell lassen sich drei Qualitätsstufen des hydraulischen Abgleichs unterscheiden, die für jede der Abgleichvarianten gelten.

Maßgeblich sind hier die für Bafa- und KfW-Förderungen relevanten Berechnungsverfahren A und B gemäß den Vorgaben des VdZ-Bestätigungsformulares.

Im ersten Fall (A) wird ohne Berücksichtigung der raumweisen Heizlast kalkuliert und stattdessen angenommen, dass die Heizleistung der installierten Heizkörper bzw. -kreise mit der Heizlast des Raumes identisch ist – dass die Heizkörper bzw. -kreise also bei entsprechender Vorlauftemperatur überall genau so viel Wärme zuführen, wie zum Erreichen der vorgesehenen Raumtemperatur erforderlich ist.

Diese Berechnung ist grundsätzlich am einfachsten. Da die Kalkulation nicht näher auf Größe, Lage und Nutzung der einzelnen Räume eingeht, wird jedoch nur eine Energieeinsparung von maximal 5 bis 8% erreicht und damit bestenfalls die Hälfte des Optimierungspotenzials genutzt.

Berechnungsart A ist deshalb hauptsächlich für einen ersten hydraulischen Vorabgleich in Verbindung mit weiterführenden Maßnahmen geeignet.

Ganz anders verhält es sich demgegenüber mit Berechnungsart B, bei der in Anlehnung an die Abschnitte 5 bis 7 der neuen DIN SPEC 12831-1 auch eine vereinfachte, raumweise Heizlast einkalkuliert wird. Sie berücksichtigt die Transmissionsverluste von Außenwänden, Fenstern und unbeheizten Räumen ebenso wie den Lüftungswärmebedarf. Des Weiteren können z.B. U-Werte aus Baujahrangaben verwendet werden. Der kalkulatorische Aufwand ist größer, zahlt sich jedoch aus, da mit dieser Berechnungsart das Einsparpotenzial von bis zu 15% voll erschlossen wird.

Keine nennenswerte Verbesserung erbringt hingegen die zuweilen als Premiumvariante gepriesene Berechnungsart, die eine Heizlastberechnung exakt nach DIN EN 12831 sowie eine Rohrnetzberechnung nach VDI 2073 einschließt.

Der hohe Mehraufwand für diese Kalkulationsvariante schlägt sich nur ansatzweise in einer messbaren Energieeinsparung nieder und lässt sich somit kostentechnisch kaum rechtfertigen. In bessere Regelungstechnik zu investieren, erweist sich hier fast immer als sinnvoller.

Statischer hydraulischer Abgleich ist die Standardlösung

Besonders deutlich macht sich der Unterschied der Qualitätsstufen bei der einfachsten, in Millionen von Bestandsgebäuden realisierten Abgleichvariante bemerkbar – dem statischen hydraulischen Abgleich. Diese Lösung arbeitet mit druckabhängigen Komponenten und eignet sich für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Mehrfamilienhäuser mit kleinen Wohneinheiten.

Die Massenströme werden hier ausschließlich für den Volllastfall berechnet und eingestellt. Eine effizienzoptimierte Heizwasserverteilung wird somit nur für die Maximalauslastung des Heizsystems angestrebt. Deshalb kann diese Lösung den Teillastfall nicht optimal abbilden. Wird dann noch auf eine raumweise Berechnung der Heizlast verzichtet, hält sich der erreichte Energiespareffekt in engen Grenzen.

Wird hingegen Berechnungsart B angewandt und die vereinfachte, raumweise Heizlast mit einkalkuliert, wandelt sich der statische hydraulische Abgleich in die Lösung mit dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis. Denn der Komponentenaufwand ist hier geringer als bei jeder anderen Abgleichvariante. Zur Umsetzung genügen druckabhängige Thermostat- oder Strangventile, die in den meisten Bestandsanlagen ohnehin schon vorhanden sind oder kostengünstig nachgerüstet werden können.

Gleichwohl hat dieser Ansatz auch Nachteile. Da die Massenströme nur im Volllastfall adäquat abgeglichen sind, ist im Teillastfall mit Fließgeräuschen zu rechnen. Diese werden durch erhöhte Strömungsgeschwindigkeiten in den Thermostatventilen verursacht.

Dynamischer hydraulischer Abgleich integriert Teillastfall

Soll auch der Teillastfall abgebildet und die Gefahr von Fließgeräuschen minimiert werden, ist der dynamische hydraulische Abgleich die richtige Wahl. Für groß dimensionierte Anlagen, wie sie sich in größeren Wohn- und Zweckbauten finden, ist er sogar die einzige mögliche Option, da sich ein statischer Abgleich im Bestand systemgrößenbedingt nur schwierig durchführen lässt.

Die Dynamik, die der Name indiziert, entsteht durch den Einsatz von Strangdifferenzdruckreglern oder druckunabhängigen Thermostatventilen. Diese Komponenten halten den Wasserdruck unabhängig von den Lastbedingungen gebäudeweit konstant, sodass die Massenströme auch bei Teillast korrekt abgeglichen sind.

Obgleich die Auslegung des Systems wie beim statischen Abgleich für den Volllastfall erfolgt, ist so also selbst im Teillastfall eine adäquate Warmwasserverteilung gewährleistet. Das Heizsystem besitzt damit auch unter wechselnden Heizanforderungen – etwa bei nutzerindividuellen Änderungen der Thermostateinstellung – eine deutlich verbesserte Energieeffizienz.

Zudem wirken die differenzdruckregelnden Armaturen am Heizkörper (druckunabhängige Thermostatventile) oder im Strang (Strangdifferenzdruckregler) Fließgeräuschen entgegen. Ergänzend ist hier eine Reduktion der Differenzdrücke empfehlenswert, um geräuschlastige Strömungsgeschwindigkeiten auch von dieser Seite her auszuschließen.

Wie schon beim statischen gilt auch beim dynamischen Abgleich, dass mit Berechnungsart B das bestmögliche Kosten-Nutzen-Verhältnis erzielt wird. Der Aufwand für die raumweise Heizlastberechnung – der bei großen Gebäuden naturgemäß weit höher ausfällt als bei Ein- oder Zweifamilienhäusern – zahlt sich angesichts des Systemumfangs nachhaltig aus und erbringt weit bessere Effizienzwerte. Von daher sollte nach Möglichkeit nicht auf die höhere Qualitätsstufe einer raumweisen Heizlastberechnung verzichtet werden.

Automatischer Abgleich mit permanenter Massenstromberechnung

Neben dem statischen und dynamischen hydraulischen Abgleich taucht im Heizungsmarkt auch immer wieder der Begriff eines automatischen hydraulischen Abgleichs auf. Hier sind aktuell die größten Unklarheiten vorhanden, da die Wärmetechnik-Spezialisten diesen Begriff besonders uneinheitlich verwenden.

Etwas klarer wird der Zusammenhang, wenn man sich bewusst macht, dass der automatische Abgleich strenggenommen gar keine eigenständige Abgleichlösung darstellt. Er steht als solcher nicht in Kontrast zu Konzepten wie statisch oder dynamisch, sondern bedeutet eine Ergänzung bzw. alternative Umsetzung.

Beim automatischen hydraulischen Abgleich wird die Berechnung und Einstellung der Massenströme einer Automatik, genauer: einer intelligenten digitalen Systemsteuerung überantwortet. Das geht so weit, dass die im Markt verfügbaren Lösungen für kleinere Wohneinheiten mittlerweile einen funktionierenden hydraulischen Abgleich ohne jede vorherige Berechnung möglich machen.

Diese Option ist vor allem deshalb interessant, weil die notwendigen Kalkulationen in der Praxis oft gescheut bzw. aufgrund fehlender Parameter nur selten korrekt durchgeführt werden. Zudem lässt sich die Automatik sowohl mit einem statischen als auch mit einem dynamischen Grundkonzept verbinden und erleichtert so den hydraulischen Abgleich erheblich.

Der größte Vorteil dabei: Die Automatik führt keine einmalige Berechnung der Massenströme durch, sondern berechnet diese permanent, sodass die Einstellung regelmäßig nachjustiert wird. Einschränkungen gibt es lediglich hinsichtlich der Systemgröße. Für Anlagen mit mehr als 20 Heizkörpern oder -kreisen ist der automatische Abgleich nicht geeignet, da über diese Grenze hinaus keine zuverlässige Funktion der temperaturbasierten automatischen Steuerung gewährleistet werden kann.

Raumtemperatur ist zentrale Regelungsgröße

Zentrale Regelungsgröße des automatischen hydraulischen Abgleichs ist die Raumtemperatur. Das intelligente Steuerungssystem erfasst, bei welchen Massenströmen die vorgesehene Raumtemperatur erreicht wird, und nimmt die entsprechenden Einstellungen vor. Voraussetzung sind elektronische Thermostate bzw. Regeleinheiten sowie intelligente Steuerungssysteme, die zum jeweiligen Anlagentypus passen (Heizkörper oder Fußbodenheizung).

Die Auslegung erfolgt prinzipbedingt bei jeder Umsetzung für den Teillastfall. Unterschiede gibt es hinsichtlich der Anwendung auf das zugrundeliegende Abgleichmodell. Wird die Automatik mit statischen Abgleichkonzepten verbunden, errechnet sie aufgrund der druckabhängigen Armaturen nur einen Durchflusswiderstand.

Bei der Verknüpfung von Automatik und dynamischem Abgleich optimiert die temperaturbasierte Steuerung hingegen auch den Betrieb der druckunabhängigen Armaturen und ermöglicht so im Teillastfall eine optimale Regulierung der Massenströme.

Auch wenn sich durch die Automatik die ungeliebten Kalkulationen erübrigen, wird ein effizienzoptimierter hydraulischer Abgleich aber letzten Endes erst dann erreicht, wenn man Kalkulation und Automatik kombiniert.

In diesem Fall wird nach Kalkulationsart A oder B ein rechnerischer Abgleich der Massenströme realisiert und anschließend der intelligenten Steuerung die Feinabstimmung des Systems überlassen.

Diese Lösung hat den Vorteil, dass die temperaturbasierte Steuerung der Durchflüsse eine einzelraumbezogene Präzision ermöglicht, die sich mit keiner Berechnung erzielen lässt, ein Vorabgleich aber erst jene Grundabstimmung realisiert, auf deren Basis die Automatik ihre Vorteile voll entfalten kann.

Welche Abgleichlösung für welchen Anwender?

Doch welches Modell des hydraulischen Abgleichs soll der Fachhandwerker nun empfehlen? Die Antwort lautet: Es kommt darauf an.

- Ein dynamischer hydraulischer Abgleich ist energetisch effektiver als ein statischer und in Großgebäuden ohnehin die einzig passende Option. Da druckunabhängige Armaturen benötigt werden, ist der Komponentenaufwand allerdings spürbar höher.

- Für Ein- und Zweifamilienhäuser oder kleine Wohneinheiten, deren Besitzer eine schnelle Amortisierung ihrer Abgleichlösung wünschen, ist der statische Abgleich nach Berechnungsart B wahrscheinlich der kostentechnisch sinnvollste Weg. Sein Preis-Leistungs-Verhältnis ist aufgrund des geringen Komponentenaufwands fast unschlagbar, insbesondere im Bestand.

- Auch bei Fußbodenheizungen ist ein statisches Grundkonzept ausreichend, da die Trägheit dieser Heizlösungen kaum mit einem dynamischen Abgleich in Einklang zu bringen ist. Die besten Ergebnisse erzielt hier ein statischer Vorabgleich in Verbindung mit einer automatischen Durchflussregelung auf Basis der Raumtemperatur. Die erforderlichen Komponenten sind auch im Bestand leicht nachzurüsten.

- Bei Heizkörpersystemen wiederum erbringt sowohl im Neubau als auch im Bestand die Verknüpfung von Automatik und dynamischem Abgleich die besten Resultate und bildet insbesondere ein wechselndes Nutzerverhalten optimal ab. Generell ist indessen stets zu beachten, dass die Vorteile der Automatisierung nur bei Systemen mit maximal 20 Heizkörpern bzw. -kreisen genutzt werden können.

- Bei größeren Heizanlagen, für die letztlich nur noch der dynamische Abgleich infrage kommt, ist stattdessen die Investition in qualitativ hochwertige Armaturen zu empfehlen, um das bestmögliche Abgleichresultat sicherzustellen. Interessant sind hier beispielsweise Ventile mit digitalem Stellantrieb, die sich in übergeordnete Systeme der Gebäudeautomation integrieren lassen.

Doch wie immer sich der Fachhandwerker letztlich entscheidet, steht eines fest: Selbst ein „einfacher“ hydraulischer Abgleich ist immer noch besser als gar keiner. Denn auch eine unzureichend abgeglichene Heizanlage erschließt noch immer mehr Einsparpotenziale als ein unabgeglichenes Altsystem, in dem das Wasser den natürlichen Weg des geringsten Widerstands nimmt.

Dieser Artikel von Bernd Scheithauer ist zuerst erschienen in SBZ 23/2019. Bernd Scheithauer ist Produktingenieur für Wärmeautomatik bei Danfoss.

Dieser Artikel ist zuerst in SBZ erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen SBZ Newsletter.

Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik