Fraunhofer ISE: Wärmepumpen senken CO₂ im Altbau um bis zu 64 %

Im Rahmen des vierjährige Forschungsprojekt WP-QS im Bestand des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE wurden 77 Wärmepumpen in Ein- bis Dreifamilienhäusern detailliert untersucht. Die Anlagen erreichten Jahresarbeitszahlen zwischen 2,6 und 5,4. Luft/Wasser-Wärmepumpen erzielten im Durchschnitt eine Jahresarbeitszahl (JAZ) von 3,4, erdgekoppelte Systeme lagen bei 4,3. Die Effizienz hat sich gegenüber dem Vorgängerprojekt WPsmart im Bestand verbessert. Eine Korrelation zwischen Baujahr und Effizienz konnte nicht festgestellt werden.

Die Heizkörper in den untersuchten Gebäuden wurden mit ähnlich niedrigen Vorlauftemperaturen wie Flächenheizungen betrieben. Elektroheizstäbe, die bei sehr niedrigen Außentemperaturen unterstützen, machten bei Luft/Wasser-Wärmepumpen nur 1,3 Prozent der elektrischen Arbeit aus, bei Erdreichwärmepumpen lag der Anteil nahe null Prozent.

Wärmepumpen: CO2-Emissionen sind deutlich niedriger als bei Gasheizungen

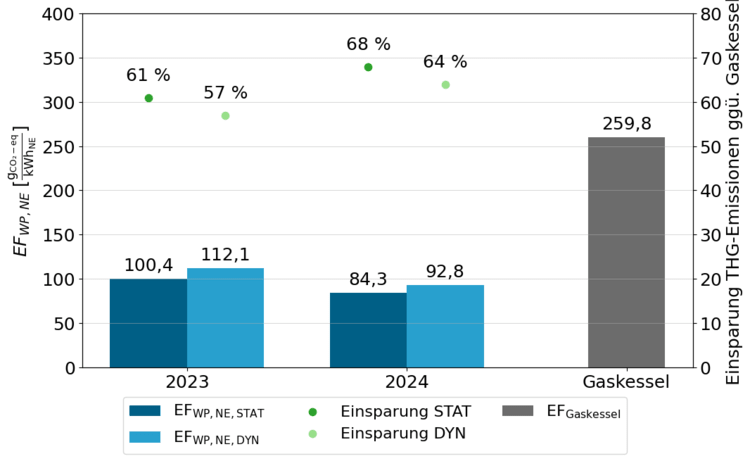

Die Wärmepumpen im Projekt verursachten im Jahr 2024 rund 64 Prozent weniger CO2-Emissionen als vergleichbare Erdgasheizungen. Diese Werte wurden erstmals dynamisch, also unter Berücksichtigung zeitvariabler Faktoren des deutschen Strommixes, berechnet. Die statische Bilanzierung ergab eine CO2-Vermeidung von 68 Prozent gegenüber Gasheizungen. Die dynamische Methode, die viertelstündlich die Emissionen aus dem Strommix einbezieht, bestätigt die hohe Klimafreundlichkeit der Anlagen.

Schallmessungen: Keine Grenzwertüberschreitungen zu verzeichnen

Das Projekt umfasste auch Langzeit-Schallfeldmessungen an fünf Luft/Wasser-Wärmepumpen. In zwei Gebäuden war der Umgebungslärm so hoch, dass die Wärmepumpen akustisch kaum ins Gewicht fielen. Bei drei weiteren Anlagen wurden die zulässigen Nachtimmissionen zwar überschritten, die Werte lagen aber stets unterhalb des Umgebungslärms. Die Vorgaben der TA Lärm hätten durch Auswahl geeigneter Geräte, bessere Platzierung oder Schallschutzmaßnahmen eingehalten werden können.

Lesen Sie hierzu auch: Schallschutz Wärmepumpe: TA-Lärm, Grenzwerte und Berechnung

Integrierte Photovoltaik ermöglicht mehr Autarkie

Die Kombination von Wärmepumpen mit Photovoltaikanlagen wurde ebenfalls untersucht. Ohne Batterie erreichten die Gebäude 25 bis 40 Prozent Autarkie und 22 bis 37 Prozent Eigenverbrauch. Mit Batterie stiegen diese Werte auf 32 bis 62 Prozent Autarkie und 40 bis 83 Prozent Eigenverbrauch. Die Nutzung von PV-Strom für die Wärmepumpe erhöht die Wirtschaftlichkeit und entlastet das Stromnetz.

Optimierungspotenziale: Prozessmatrix hilft bei Planung und Betrieb

Trotz insgesamt guter Effizienzwerte zeigte das Forschungsprojekt Optimierungsbedarf. Häufig waren die Wärmepumpen zu groß dimensioniert oder wiesen hohe Schalthäufigkeiten auf. In einigen Anlagen mit Kombispeichern wurde keine zuverlässige Trennung der Temperaturniveaus für Raumheizung und Trinkwasser realisiert, was zu unnötiger Wärmebereitstellung auf Warmwasser-Temperaturniveau führte.

Das Fraunhofer ISE hat eine Prozessmatrix entwickelt, die für die Phasen Planung, Installation und Inbetriebnahme typische Qualitätsdefizite dokumentiert und konkrete Lösungsansätze bietet. Diese Empfehlungen sind insbesondere für Planer, Installateure und Betreiber relevant.

Untersuchter Anlagenpool waren Alt- und Neubauten

Die Studie umfasste 61 Luft/Wasser-Wärmepumpen und 16 Erdreichwärmepumpen in Gebäuden mit Baujahren von 1826 bis 2001 und beheizten Flächen zwischen 90 und 370 Quadratmetern (Mittelwert: 170 Quadratmeter). Bei den vor 1977 errichteten Häusern waren 51 Prozent nachträglich gedämmt, deutschlandweit lag dieser Wert im Jahr 2016 bei 30 Prozent. Die ab 1977 gebauten Häuser waren überwiegend unsaniert.

Diese Projektpartner förderten das Projekt

Am Forschungsprojekt waren neben dem Fraunhofer ISE neun Wärmepumpenhersteller und zwei Energieversorger beteiligt. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie förderte das Vorhaben unter dem Förderkennzeichen FKZ: 03EN2029A.

Ausblick: Wärmepumpen als Schlüssel für klimafreundliche Bestandsgebäude

Die Ergebnisse zeigen, dass Wärmepumpen auch im Altbau effizient und klimafreundlich betrieben werden können. Die detaillierten Messdaten und die Prozessmatrix bieten wertvolle Hinweise für die Optimierung von Planung und Betrieb. Die vollständigen Ergebnisse des Forschungsprojekts Wärmepumpen-Qualitätssicherung im Bestand sind hier zu finden.