Anpassung der Heizkurve: Wie KI die Wärmepumpen-Effizienz verbessert

Forscher der ETH Zürich haben sich vor zwei Jahren die Frage gestellt: Wie effizient arbeiten Wärmepumpen tatsächlich? Hintergrund ist, dass auch in der Schweiz Wärmepumpen zu den gefragtesten Heizsystemen zählen. Laut ETH wird heute jedes fünfte Gebäude in der Schweiz per Wärmepumpe beheizt.

WP-Betriebsdaten zeigen große Leistungsunterschiede

Die Ursprungsfrage führte zu einer europaweit angelegten Studie, in der die ETH-Forscher über zwei Jahre lang die Betriebsdaten von 1023 Wärmepumpen in zehn europäischen Ländern in Echtzeit auslasen, u. a. in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Schweden, Dänemark, Frankreich und Großbritannien.

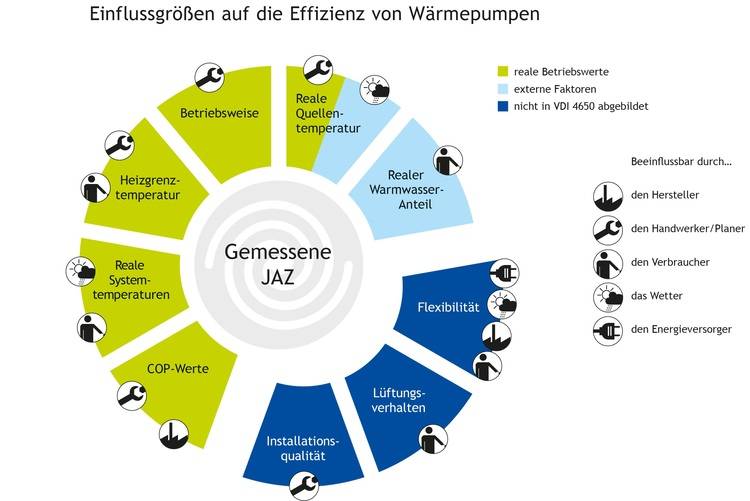

Im Ergebnis wurden erhebliche Leistungsunterschiede festgestellt: Die Anlagen mit dem niedrigsten Wirkungsgrad lagen zum Teil um das Zwei- bis Dreifache unter denjenigen mit dem höchsten Wirkungsgrad. „Auch wenn uns bekannt war, dass fehlerhafte Planungen und Einstellungen bei Wärmepumpen keine Seltenheit sind, hat uns überrascht, wie stark sich dies im tatsächlich erzielten Effizienzniveau wiederspiegelt und wie klar das in den Daten sichtbar wird“, resümiert Thorsten Staake, Co-Leiter des Bits to Energy Labs der ETH Zürich.

Angemerkt werden muss, dass die Studienverfasser in allen Fällen die Daten von Wärmepumpen eines einzelnen Herstellers auslasen. Allerdings trübt das laut Autoren das Studienergebnis keinesfalls: „Unsere Ergebnisse können allgemein ausgelegt werden, weil die erhobenen Daten und Algorithmen ausschließlich auf physikalischen Messwerten wie der Vorlauftemperatur oder dem Energieverbrauch basieren“, sagt Tobias Brudermüller, einer der Studienautoren.

Durch eine Optimierung der Heizkurveneinstellung ließe sich das Effizienz-Problem für viele Anlagen lösen, lautet ein Fazit der Studie. Hier kommt KI ins Spiel.

Nachträgliche Heizkurven-Optimierung: Das Projekt AI4HP

Von Zürich nach Freiburg und Holzminden. Im Projekt AI4HP forschte das Fraunhofer ISE (Freiburg) gemeinsam mit Stiebel Eltron (Holzminden) an Regelungsverfahren für Wärmepumpen, die auf neuronalen Netzen basieren, sprich: KI.

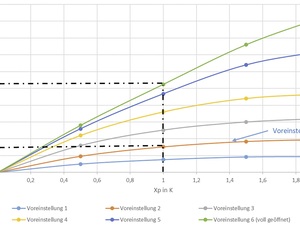

Der Ausgangspunkt war, dass in der Praxis der Heizbetrieb im Wohnbereich hauptsächlich mit Heizkurven geregelt wird, die bei der Installation fest eingestellt werden. Das Problem: „Es sind längst nicht alle Heizkurven perfekt an das jeweilige Gebäude, das Verteilsystem und die Bedürfnisse des Kunden angepasst. Das ist unsere eigene Erfahrung“, berichtet Malte Vahlenkamp, Leiter Produktmanagement Regelungstechnik bei Stiebel Eltron.

In diese Richtung liefen dann auch die Erkenntnisse des ISE im Projekt nach der Bestandsaufnahme: Die Heizkurven sind in den meisten Fällen nicht optimal auf das jeweilige Gebäude abgestimmt, was nur durch eine zeitaufwendige Kalibrierung erreicht werden würde. Des Weiteren berücksichtigten die Heizkurven weder kurz- noch langfristige Veränderungen, wie die Sonneneinstrahlung, die Nutzungsgewohnheiten der Bewohner sowie die Alterung oder Renovierung des Gebäudes.

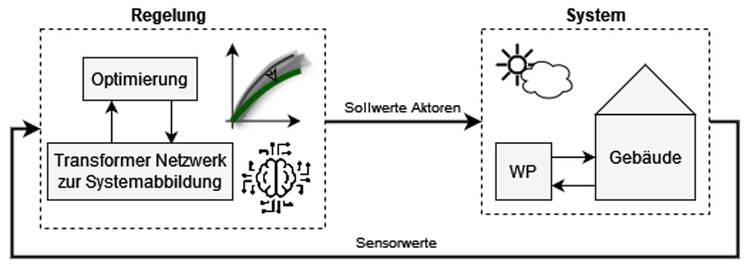

Ziel: Immer die optimale Vorlauftemperatur

Im Rahmen des Projekts entwickelte das Forscherteam einen intelligenten Wärmepumpenregler, basierend auf einem künstlichen neuronalen Netz. Das spezifische Verhalten eines Gebäudes, wie es sich beispielsweise unter Sonneneinstrahlung verhält, erlernt die KI durch die Analyse kontinuierlich erfasster Messwerte. Ziel ist, die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe für jeden Fall optimal zu regeln.

Der Regelungsalgorithmus wurde vom ISE in einer Simulationsumgebung in drei verschiedenen Einfamilienhaus-Prototypen getestet:

- Gebäude 1: Baujahrzeitraum: 1949 – 1957, bewohnte Fläche: 111 m2, energetischer Sanierungszustand: nach EnEV-Standard.

- Gebäude 2: Baujahrzeitraum: 1969 – 1978, bewohnte Fläche: 173 m2, energetischer Sanierungszustand: ursprünglicher Bauzustand.

- Gebäude 3: Baujahrzeitraum: 2010 – 2015, bewohnte Fläche: 187 m2, energetischer Sanierungszustand: nach KfW-Standard.

In einem Feldtest wurde der Regelungsalgorithmus anschließend mehrere Wochen in einem sanierten Altbau erprobt.

Ergebnis: KI spart Energie und steigert den COP

Die Resultate sind vielversprechend: „Je nach Gebäude zeigen die Ergebnisse eine signifikante Energieeinsparung von durchschnittlich 13 % im Vergleich zur standardmäßig eingestellten Heizkurve“, berichten die Forscher vom ISE und begründen: „Diese Einsparung wird insbesondere durch eine bessere Übereinstimmung der Referenzraumtemperatur mit der Solltemperatur erreicht.“

Gegenüber dem Vergleichszeitraum konnte der KI-Regler eine COP-Steigerung von 25% verzeichnen. Zudem führte der Algorithmus bereits nach einigen Tagen zu stabilen Heizkurvenparametern, die auf das Gebäude optimiert sind und somit auch eine Effizienzsteigerung bei einem herkömmlichen Heizkurvenbetrieb ermöglichen.

„Der von uns entwickelte KI-basierte Regelungsalgorithmus bezieht zusätzliche Informationen mit ein, um so vorausschauend insbesondere Überheizungen zu minimieren, was zusätzlich zum erhöhten Komfort auch eine merkliche Reduktion des Energieverbrauchs zur Folge hat“, fasst Simon Gölzhäuser vom Team Kognitive Gebäude am Fraunhofer ISE, zusammen.

Blick in die aktuelle KI-Praxis bei Wärmepumpen

Gegenstand der Untersuchung im Forschungsprojekt war die Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 25 A von Stiebel Eltron. Deshalb ist es naheliegend, gerade die Holzmindener zu ihrer Sicht auf das Projekt zu befragen, und was sie daraus für die Branche und die Praxis ableiten. Was können KI-basierte Wärmepumpen der nächsten Generation besser als heutige Systeme?

„Wir rechnen damit, dass die Einführung KI-basierter Wärmepumpen in einigen Bereichen sehr bald geschehen wird, beispielsweise bei der Heizkurve mit der Anpassung an das Nutzerverhalten, bei der Fernüberwachung und Fehlerdiagnose oder bei der Nutzung von eigenem PV-Strom bzw. dynamischen Stromtarifen. Bei der Prozessregelung des Kältekreises wird es jedoch noch länger dauern, da die heutigen thermodynamischen Modelle bereits sehr gut und ausgefeilt sind und KI nur dann eingesetzt werden sollte, wenn sie einen echten Mehrwert bietet“, berichtet Malte Vahlenkamp, Leiter Produktmanagement Regelungstechnik bei Stiebel Eltron.

Gegenüber einer perfekt eingestellten Wärmepumpe werde es in der ersten Generation KI-basierter Systeme nur sehr wenige Unterschiede geben. Aber eben nur dann, wenn sie perfekt eingestellt ist. „Die KI passt beispielsweise die Heizkurve der Wärmepumpe in sehr kurzen Zeitabständen (15-minütig) an den jeweiligen Bedarf an, was in der Praxis von einem „normalen“ Nutzer natürlich nicht geleistet werden kann“, sagt er.

In der Praxis werde die stetige Optimierung der Heizkurve immense Vorteile haben. KI werde zunehmend in der Entwicklung und Steuerung sowie bei der Diagnose und der Wartung von Wärmepumpen eingesetzt. Das sei jedoch ein langwieriger Prozess, so Vahlenkamp. „Wärmepumpen mit und ohne KI werden uns viele Jahre parallel begleiten und jede Ausführung wird ihre Berechtigung haben“, resümiert er.

Werden KI-geregelte Wärmepumpen teurer?

Ein Ziel der Branche: KI-basierte Wärmepumpen sollen Installateuren Erleichterung bringen, sei es bei der Planung, der Parametrierung oder der Überwachung von Wärmepumpenanlagen, bei der vorausschauenden Wartung (Predictive Maintenance) oder bei der Fehlerdiagnose.

Und die Heizungsbesitzer? Künstliche Intelligenz ist bereits heute Bestandteil des Lebensalltags geworden, wenn man im Internet surft oder in Servicefragen vermehrt mit Chatbots zu tun hat. Sie wird in absehbarer Zeit immer tiefer auch in Heizsysteme einziehen. In der Praxis dürfte das bei den meisten auf Zustimmung stoßen, wenn KI sich um den perfekten Betrieb der Heizung kümmert und man das nicht selbst machen muss.

„Die ideale Heizung ist die, von der man nichts merkt, mit der man nicht interagieren muss, die jederzeit für behagliche Wohnraum- und Warmwassertemperaturen sorgt und zudem noch minimale Kosten verursacht. KI kann helfen, diesem Ideal ein Stück näher zu kommen“, sagt Malte Vahlenkamp. Werden die Preise für solche Wärmepumpen dafür höher sein als die für „herkömmliche“? „Davon gehen wir nicht aus“, antwortet er.

Dittmar Koop ist Journalist für erneuerbare Energien und Energieeffizienz.