Schwimmbadreinigung mit intelligenter Filtertechnik: 2 Systeme im Vergleich

Die DIN 19643 zur „Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser“ regelt eindeutig, welche Grenzwerte die Betreiber öffentlicher Schwimmbäder einhalten müssen. Dabei umfasst die fachgerechte Aufbereitung mehrere Schritte:

- Beckenhydraulik: Verteilung von Desinfektionsmitteln und Austrag von Schadstoffen

- Desinfektion: Abtöten bzw. Inaktivieren von Mikroorganismen

- Aufbereitung: Entfernung von Schadstoffen und Mikroorganismen

- pH-Regelung: optimale Wirkung von Desinfektionsmitteln, Hautverträglichkeit

- Frischwasserzulauf.

Durch die Aufbereitung wird das Wasser umgewälzt und ausgetauscht. Nach DIN 19643 müssen mindestens 30 l frisches Wasser pro Badegast und Tag zugeführt werden. Gleichzeitig sorgen die Umwälzung und die passende Beckenhydraulik dafür, dass die eingesetzten Desinfektionsmittel alle Stellen im Becken erreichen und ihre Wirkung entfalten können. Neben der Zugabe chemischer Zusätze wie Flockungs-, pH-Korrektur- oder Desinfektionsmittel (z.B. Chlor) entfällt ein wichtiger Teil der Reinigung auf die Beseitigung von Partikeln und Schwebstoffen. Diese Aufgabe übernehmen in der Regel Ein- und Mehrschichtfilter und bei erhöhten Anforderungen an die Wasserqualität meist Ultrafiltrationsanlagen.

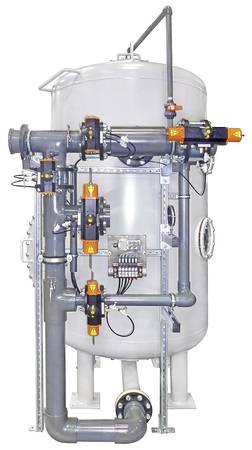

Mehrschichtfilter: robust und kostengünstig

Aufgrund ihrer robusten Eigenschaften und ihres vergleichsweise günstigen Preises sind Ein- und Mehrschichtfilter für die Aufbereitung von Schwimmbadwasser mit Abstand am weitesten verbreitet. Während Einschichtfilter lediglich aus Quarzkies oder Sand in unterschiedlicher Körnung bestehen, besitzen Mehrschichtfilter weitere Schichten aus Bims, Lava, Filterkoksen oder Anthrazitkohle. Die große innere Oberfläche dieser zusätzlichen aktiven Schichten verbessert die Reinigungsleistung, sodass auch Reaktionsprodukte aus den Wasserinhaltsstoffen mit Desinfektions- und Chlorierungsmitteln entfernt werden können. Am bekanntesten sind hier das gebundene Chlor und die Trihalogenmethane (THM).

Wie bei allen mechanisch arbeitenden Filtern ist die Filterkapazität von Mehrschichtfiltern nach einer gewissen Zeit erschöpft. Durch Rückspülung werden dann die Schmutzpartikel aus dem Filterbett gelöst und das Spülabwasser in die Kanalisation abgeführt. Je nach Belastung finden solche Rückspülungen zwei Mal pro Woche statt. Den optimalen Zeitpunkt kann man z.B. über den Differenzdruck ermitteln. Steigen die Anforderungen an die Wasserqualität oder muss z.B. Rest-Ozon oder gebundenes Chlor entfernt werden, lässt sich die Mehrschicht-Filtertechnik beispielsweise durch Aktivkohlefilter erweitern. Diese Systeme können mit ihrer feinporigen inneren Struktur viele weitere Schadstoffe adsorptiv binden.

Größter Nachteil der Mehrschichtfilter ist ihr großer Platzbedarf. Bis zu 3 m Durchmesser und 4 m Bauhöhe können größere Filteranlagen beanspruchen. Je nach Beckengröße, Nutzung und erforderlicher Umwälzung sind häufig sogar mehrere solcher Anlagen installiert. Besteht keine Möglichkeit zur Außenaufstellung, ist dafür immer ein separater Technikraum erforderlich. Gerade beim nachträglichen Einbau von Filtertechnik kann der Platzbedarf durchaus ein K.-o.-Kriterium darstellen.

Ultrafiltration: wenn es sauberer sein muss

Die Reinigungsleistung von Mehrschichtfiltern liegt bei etwa 150 Partikeln pro Milliliter. Für viele öffentliche Schwimmbäder oder Hotelpools ist das vollkommen ausreichend. In Krankenhäusern, Kliniken oder Sanatorien benötigen die hochempfindlichen oder geschwächten Badegäste jedoch einen besseren Schutz. Auch durch Inkontinenz können höhere Anforderungen entstehen, sodass eine effektivere Reinigungstechnik angezeigt ist. Eine hochwirksame und platzsparende Variante ist die Ultrafiltrationstechnik. Sie arbeitet weitgehend automatisiert und bietet zudem einen vollständigen Fernzugriff.

Mittels moderner Membrantechnik lassen sich einerseits Viren, Bakterien und Keime vollständig aus dem Badewasser entfernen. Gleichzeitig profitieren Betreiber von einer hohen Wasserausbeute. Die Kapillarmembranen der Ultrafiltration bestehen aus Polyethersulfon-Hohlfasern. Mit einer Größe von nur 0,01 µm sind ihre Filterporen so winzig, dass weder Bakterien noch Viren eine Chance haben, sie zu passieren. Gegenüber einem herkömmlichen Sandfilter arbeitet die Ultrafiltration 200-mal feiner und liefert absolut klares Beckenwasser. Gelöste Stoffe und Salze können die Membran hingegen ungehindert passieren.

Anlagenrelevante Daten dokumentieren

Da Ultrafiltrationsanlagen weitgehend automatisiert arbeiten, sind sie prädestiniert für die Anbindung an eine zentrale Steuerung mit Fernüberwachung. Ihr Betrieb wird dadurch permanent überwacht, alle Parameter kontrolliert und dokumentiert. Verschiedene Hersteller bieten hierzu unterschiedliche zusätzliche Services an. War früher meist ein Mitarbeiter für die zeitaufwendigen Aufgaben abgestellt, übernehmen heute Tools, wie beispielsweise Aquavista von Veolia Water Technologies, diesen Part. Die Software sammelt automatisch alle anlagenrelevanten Informationen und stellt sie über ein Dashboard per Webportal bereit. Die eigenen Mitarbeiter, aber auch externe Schwimmbadexperten können so aus der Ferne sämtliche aktuellen und historischen Daten von allen Geräten aus abrufen. Damit können kritische Entwicklungen rechtzeitig erkannt und Schäden vermieden werden.

Der Remote-Service schafft vollständige Transparenz in Bezug auf die Verwaltung und Dokumentation anlagenrelevanter Daten. Mit nur wenigen Klicks haben Anlagenbetreiber Zugriff auf Serviceberichte, Rechnungen oder andere Dokumente. Gleichzeitig lassen sich mithilfe des Dashboards Wartungstermine planen. Praktisch für manche Betreiber ist zudem, dass sich die Daten mehrerer Standorte bündeln und zentral verwalten lassen. Dadurch sinkt der Administrationsaufwand erheblich.

Weiterer Vorteil: Durch die Erfassung, Speicherung und Analyse der Prozessdaten erkennt die Software selbstständig Trends im Anlagenverhalten und nutzt intelligente Algorithmen zur Optimierung. Und umgekehrt kann sie bei einer Verschlechterung der Leistung oder einem drohenden Anlagenausfall rechtzeitig warnen.

Hilfreiche Zusatzservices

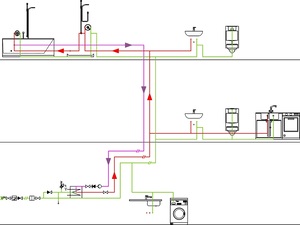

Über das Remote-Monitoring stehen sämtliche anlagenrelevante Prozessparameter und Kennzahlen in Echtzeit zur Verfügung. Die Software erstellt automatisch Statistiken und Trenddarstellungen. Leistungsabfälle können so schnell erkannt und behoben werden. Die dynamische Prozessvisualisierung ist übersichtlich gestaltet und zeigt das komplette Anlagenschema samt angeschlossener Technik. Viele Anlagenhersteller bieten ergänzend noch umfassende Beratungsservices an. Dazu gehört z.B. ein Serviceingenieur, der mittels Screen-Sharing per Telefon, Chat oder Videotelefonie die Badbetreiber kompetent unterstützt. So lassen sich viele vorbeugende Instandhaltungsmaßnahmen einfach an den Hersteller outsourcen.

Die Ultrafiltrationsanlagen von Veolia Water Technologies sind bereits standardmäßig mit entsprechender Software ausgestattet. Anlagenbetreiber können so jederzeit auf die digitalen Services umsteigen. Doch Achtung: Bei diesem Schritt sollte man das Thema Sicherheit nicht aus dem Blick verlieren. Gerade wegen der Vielzahl gespeicherter Informationen sind jene Remote-Service-Lösungen zu bevorzugen, die hohe Standards in der Datensicherheit befolgen.

Fazit

Die Aufrüstung von Schwimmbadwasser-Aufbereitungsanlagen mit digitalen Services eignet sich besonders dort, wo mehrere Anlagen überwacht werden müssen und die Anforderungen an die Wasserqualität hoch sind. So können der administrative Aufwand gesenkt und die Anlagensicherheit optimiert werden. Idealerweise schaffen solche Tools auch die Integration von Fremdanlagen und sind nicht nur auf einen Hersteller beschränkt.

Dieser Artikel ist zuerst in SBZ erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen SBZ Newsletter.

Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik