Warum es für Fernwärmeanschlüsse keinen Wettbewerb gibt

Es klingt wie ein schlechter Witz, ist jedoch 2017 bundesdeutsche Realität: Die freie Wahl eines Heizsystems ist bereits in über 1000 Städten und Gemeinden stark eingeschränkt oder vollständig verboten. Vielmehr wird vorgeschrieben, dass Fernwärme eingesetzt werden muss. Zu den Konditionen und Bedingungen, die der Fernwärme-Netzbetreiber vorschreibt. Ohne eine Chance sich zu wehren. Ohne Möglichkeit, frei zu entscheiden.

Zum Vergleich: Das ist so, als ob jemand sagt: "Wenn Sie Auto fahren wollen, dürfen Sie nur dieses Modell kaufen. Und das zu dem von mir festgelegten Preis. Ansonsten müssen Sie halt laufen. Punkt." Ob das Auto effizient ist oder nicht. Ob der Preis für das Auto gerechtfertigt ist oder nicht. Ob das Auto den eigenen Vorstellungen und Wünschen entspricht oder nicht. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, wird dann auch vorgeschrieben, wo man zu tanken hat. Denn andere Tankstellen können den speziell für dieses Auto passenden Treibstoff nicht liefern. Unvorstellbar? In der Wärmeversorgung muss dieses Vorgehen immer häufiger genauso akzeptiert werden.

Das Problem dabei: Wärmenetze und Fernwärme lassen sich generell nicht "über einen Kamm scheren". Vielmehr hat der Bundesgerichtshof seine Definition von Fernwärme Ende 2011 recht weit gefasst: "Wird Wärme von einem Dritten nach unternehmenswirtschaftlichen Gesichtspunkten eigenständig produziert und an andere geliefert, so handelt es sich um Fernwärme. Auf die Nähe der Anlage zu den versorgenden Gebäuden oder das Vorhandensein eines größeren Leitungsnetzes kommt es nicht an."

Vom Braunkohle-Kraftwerk bis zur kalten Nahwärme

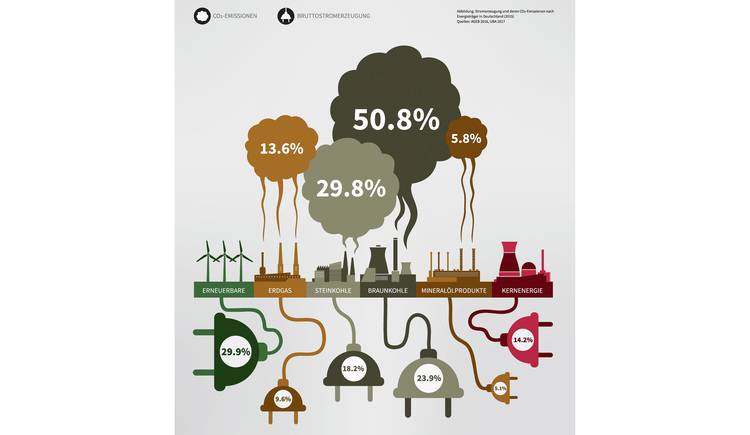

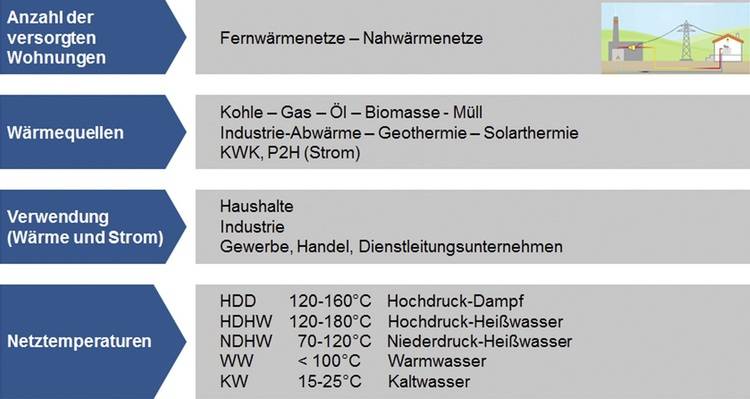

Betrachtet man dazu, aus welchen Quellen Wärmenetze tatsächlich gespeist werden, lässt sich die Dimension des Wirtschaftszweigs Fernwärme erst richtig einschätzen. Das Spektrum reicht von alten Kohle-Kraftwerken, die Abwärme noch gewinnbringend verkaufen wollen bis hin zu modernen und hocheffizienten Kalt-Nahwärmenetzen auf der Basis erneuerbarer Energieträger. Die tatsächlichen Wärmequellen sind Braunkohle, Steinkohle, Erdgas, Öl, Biogas und andere Biomasse, Müll, Industrie-Abwärme, Geothermie, Solarthermie, Kraft-Wärme-Kopplung aus kleineren Anlagen und neuerdings Power to heat.

Weiterhin spielen die Temperaturen im Wärmenetz eine wichtige Rolle. Diese reichen von 180°C bei Hochdruck-Heißwasser über 160°C bei Hochdruck-Dampf bis hin zu Kaltwasser mit 15 bis 25°C als Wärmequelle für Wärmepumpen. Die Wärmeverluste, und damit die Effizienz sowie Nachhaltigkeit der Wärmenetze bei diesen sehr unterschiedlichen Temperaturen, sind leicht nachvollziehbar. Ebenso einfach fällt die Betrachtung der einzelnen Wärmequellen. Die Wärmeträger unterscheiden sich in ihrer Ökobilanz in puncto Klimaschutz deutlich. So lässt sich der CO2-Ausstoß eines Braunkohle-Kraftwerkes kaum mit Geothermie-Konzepten vergleichen oder gar gleichstellen.

Grundsätzlich scheinen diese einfachen Abhängigkeiten jedoch nicht für Wärmenetze zu gelten. Wie sonst lässt es sich erklären, dass ein unbestritten als CO2-Schleuder anzusehendes Braunkohle-Kraftwerk mit einem Primärenergiefaktor von 0,7 eingestuft wird, sobald ein Wärmenetz im Spiel ist? Mit Klimaschutz und einer Wende hin zu erneuerbaren Energieträgern hat das nichts zu tun.

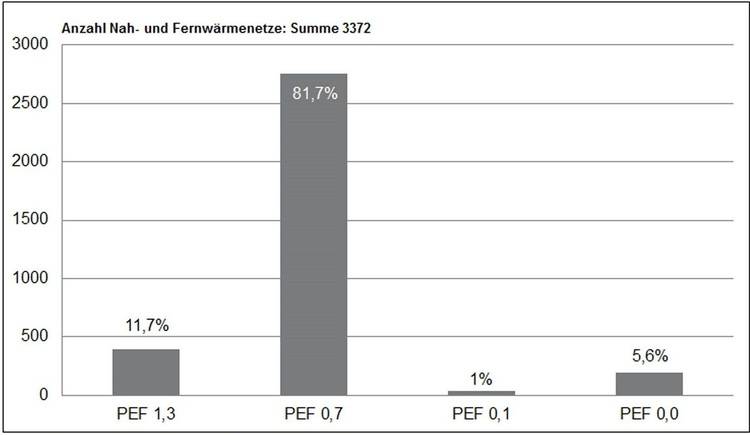

Rund 82 % aller Wärmenetze erreichen einen Primärenergiefaktor von 0,7

Beim Primärenergiefaktor handelt es sich prinzipiell um einen nützlichen Bewertungsmaßstab, der hilft, unterschiedliche Energieträger miteinander zu vergleichen. Je geringer der Primärenergiefaktor, desto besser ist die primärenergetische Effizienz inklusive der gesamten Lieferkette. Für Braunkohle liegt er beispielsweise bei 1,2, für Erdgas bei 1,1. Für Strom beträgt der Primärenergiefaktor derzeit 1,8 – mit sinkender Tendenz.

Wie relevant der für Fernwärmenetze herangezogene Primärenergiefaktor von 0,7 ist, zeigt eine Untersuchung der 3372 Wärmenetze in Deutschland: 81,7 % aller Wärmenetze erreichen – teils durch die Zusammensetzung mehrerer Energiequellen – einen Primärenergiefaktor von 0,7. Einen direkten Rückschluss vom Primärenergiefaktor auf die CO2-Emissionen gibt es allerdings nicht – obwohl die Verringerung der CO2-Emissionen beim Klimaschutz das primäre Ziel ist.

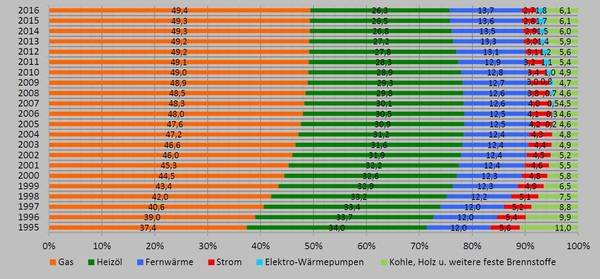

Doch wie entwickelt sich die Fernwärme in Deutschland derzeit? Betrachtet man die Heizungsstruktur im bundesdeutschen Wohnungsbestand, liegen Erdgas und Heizöl in den letzten 15 Jahren mehr als deutlich auf Platz 1. Die Fernwärme hält sich bei weitgehend 12 bis 13% stabil auf Platz 2. Langsam erobert sich die Wärmepumpe einen neuen Rang.

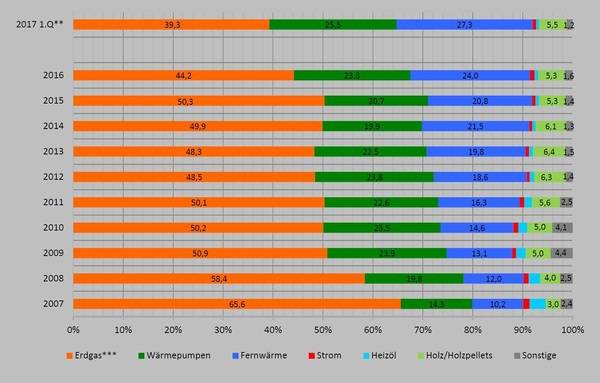

Betrachtet man dagegen die Heizungsstruktur im Neubau, ergibt sich ein ganz anderes Bild. Hier dominiert in der Hälfte aller Fälle zwar noch der Energieträger Erdgas. Die Fernwärme jedoch hat ihren Anteil innerhalb von zehn Jahren mehr als verdoppelt. Ähnlich sieht es bei der Zukunftstechnologie Wärmepumpe aus. Auch hier sieht man einen klaren Aufwärtstrend. Mit jeweils rund 20 % Marktanteil im Neubau.

Im Fernwärmemarkt existiert kein Wettbewerb

Das Problem: Während sich Wärmepumpe und Co. den Regeln der freien Marktwirtschaft stellen müssen, werden diese für Fernwärme und Wärmenetze bewusst außer Kraft gesetzt. Gerade deswegen ist hier ein äußerst lukrativer und noch mit Mitteln aus dem Bundeshaushalt geförderter Wachstumsmarkt entstanden. Und zwar für nahezu alle involvierten Akteure in einer Win-win-Situation – bis auf die Umwelt…

Für Energieversorger ist Fernwärme interessant, weil die Kunden Anschlusszwängen unterworfen sind. Einen Wettbewerb kennt der Fernwärmemarkt nicht. Energieerzeugung und Energieverteilung müssen auch nicht in getrennten Händen liegen – wie bei Strom, Gas oder Telekommunikation. Vielmehr existiert ein reales Preismonopol. Mit Vertragslaufzeiten von zehn Jahren wird nicht nur eine langfristige Kundenbindung, sondern gleichzeitig bestmögliche langfristige Kalkulationssicherheit erreicht – ein Traum für jedes Unternehmen. Wohin das führt, zeigen zahlreiche Beispiele – so aus Freiburg. Hier werden für Heizwärme 21,1 Ct/kWh verlangt. Der aktuelle kWh-Preis für Erdgas liegt derzeit bei rund 5 bis 6 Ct/kWh.

Ähnlich positiv stellt sich Fernwärme für Immobilieninvestoren dar. Denn ein KfW-subventioniertes Gebäude lässt sich durch den Einsatz eines Fernwärmenetzes, das den Primärenergiefaktor 0,7 aufweist, schneller und kostengünstiger errichten. Alle KfW-Effizienzhaus-Anforderungen lassen sich problemlos realisieren. Zusätzliche Energiesparmaßnahmen am Haus können entfallen – die Investitionskosten und damit der Kaufpreis für den Endkunden sinken. Ähnliche Argumente haben auch die Kommunen, die sich über die per Gesetz diktierten Anschlusszwänge und die augenscheinliche Umweltfreundlichkeit eine grüne Weste überziehen.

Es gibt natürlich auch viele positive Argumente pro Wärmenetze – keine Frage. Und Wärmenetze können in der Tat positiv zur Klimawende und zum Umweltschutz beitragen – etwa in Form von kalten Nahwärmenetzen. Hierbei dienen beispielsweise ein Flächenkollektor oder eine Tiefenbohrung als Energiequelle. Über ein Verteilernetz wird dann rund 15 bis 25(30) °C warmes Wasser an die Verbrauchsorte transportiert und dort dezentral durch Wärmepumpen auf die benötigten Temperaturen für die Heizwärme- und Warmwasserversorgung gebracht. Zusätzlich können die angeschlossenen Einheiten Abwärme, beispielsweise aus der Kälteerzeugung einspeisen und so nutzbar machen. Das Ergebnis: höchste Effizienz und ein Primärenergiefaktor bis hin zu 0,0.

Ergänzt durch Photovoltaik und Batteriespeicher ergeben sich Plusenergie-Modellprojekte. Mittlerweile existieren mehr als 200 derartige Nahwärmenetze in Deutschland. Mit durchschlagendem Erfolg. Zum Nutzen der Anwender. Und der Umwelt. Die Gemeinde Wüstenrot sei hier als eines der vielen überzeugenden Beispiele genannt.

Wärmelieferanten auch im Wärmenetz frei auswählen!

Das führt fast automatisch zu der Frage: Warum stellt sich die Fernwärme nicht den Bedingungen der freien Marktwirtschaft – mit einer strikten Trennung von Erzeuger und Netzbetreiber? Mit einer Möglichkeit für jeden Erzeuger, Wärme in das Netz einzuspeisen? Mit der Chance für angeschlossene Haushalte, sich ihren Wärmelieferanten aus dem angeschlossenen Wärmenetz frei auszusuchen? Sei es Strom, sei es Gas, seien es Kommunikationsverbindungen – genau diese Gesetze der freien Marktwirtschaft und des fairen Wettbewerbs haben hier ihre Gültigkeit. Und haben bewiesen, dass sie funktionieren.

In der Heating & Cooling Strategy der Europäischen Union spielen Wärmepumpen und Wärmenetze eine wichtige Rolle. Ziel ist die Dekarbonisierung der Gebäude. Doch hier steht neben den erneuerbaren Energieträgern prinzipiell auch die Energieeffizienz im Fokus. Dennoch werden Fernwärmenetze in die Betrachtungen mit aufgenommen. Das gleiche gilt für den Klimaschutzplan 2050 aus der deutschen Gesetzgebung. Hier dreht es sich unter anderem um die Sektorkopplung und Wärmeversorgung im Quartier sowie die konsequente Nutzung industrieller Abwärme in Nah- und Fernwärmenetzen. Gleichzeitig wird aber auch betont, dass erneuerbare Energieträger in Wärmenetzen verstärkt eingesetzt werden sollen.

Im Entwurf der kommenden RES-Directive – der "Mutter" des deutschen EEWärmeG – ist bereits enthalten, dass der Kunde eines Wärmenetzes vom Anschlusszwang befreit werden kann, wenn er eine Technologie zur Wärmeversorgung umsetzt, die höhere Anteile erneuerbarer Energie als das zur Verfügung stehende Wärmenetz erbringt.

Ähnliche Aussagen werden auch im Grünbuch Energieeffizienz 2016 des BMWi getroffen. Wärmenetze werden als Technologie zur Sektorkopplung gesehen. Gleichzeitig wird ein frühzeitiger Anstoß für Investitionen in mit erneuerbarer Energie gespeisten Wärmenetzen gefordert. Wärmenetze werden dabei immer wieder als Mittel gesehen, um verschiedenste Technologien zusammenzubringen und Schwankungen im Stromnetz abzufangen. Das heißt: Strom-Wärme-Technologien, wie Wärmepumpen und Kraft-Wärme-Kopplung, flexible Ausgleichstechniken wie Gas-Heizkessel und Erneuerbare-Energie-Technologien, wie Geo- und Solarthermie, versorgen Wärmenetze.

Die ersten Zeichen stehen also auf Richtungswechsel – pro Wärmenetz und pro Vernunft hin zu wirklich effizienten Lösungen. Das dient allen – nicht nur wenigen.

Dieser Artikel von Martin Schellhorn ist zuerst erschienen in TGA Ausgabe 07-2017. Martin Schellhorn ist freier Fachjournalist und Inhaber der Fachpresseagentur Kommunikations-Management Schellhorn.

Dieser Artikel ist zuerst in TGA+E Fachplaner erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen TGA+E-Newsletter. Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik