Wärmepumpen im Aufwind – doch der Strompreis bleibt das Nadelöhr

Deutschland ist in Europa beim Strompreis die negative Spitze. Angesichts des Ausbaus erneuerbarer Energien in den vergangenen 20 Jahren ist dieser seit Jahren steigende Wert Verbrauchern und auch Wählern nur schwer vermittelbar, weil der Ausbau ein Versprechen bis heute nicht einlöst, nämlich sinkende Strompreise. Woran liegt das?

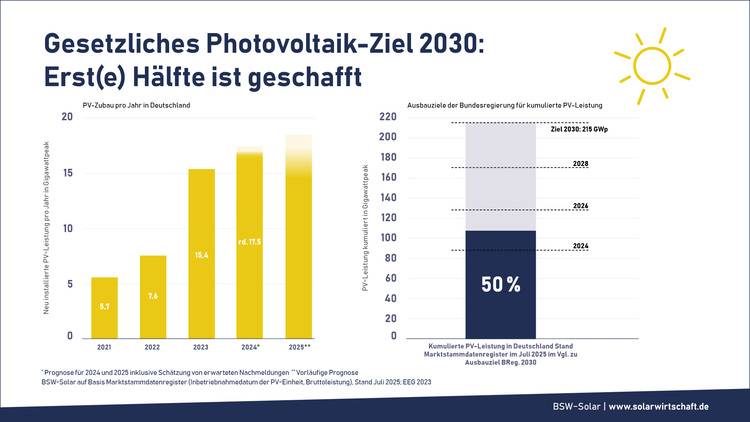

Es gibt so viel Solarstrom in Deutschland wie noch nie. Laut Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) nach Auswertung des Marktstammdatenregisters der Bundesnetzagentur (BNetzA) beläuft sich die aktuelle Stromerzeugungskapazität Photovoltaik (PV) auf 107,5 Gigawatt (GW) Leistung, die sich auf Dächer, Balkone und Freiflächen verteilen. Der PV-Anteil an der gesamten Stromproduktion lag im vergangenen Jahr bei rund 14 Prozent – ein neuer Rekord. Bis 2030 soll nach dem Willen des Gesetzgebers die Kapazität auf 215 GW verdoppelt werden. Das wären binnen 5 Jahren noch einmal 107,5 GW, also pro Jahr durchschnittlich 21,5 GW an Zubau. Das würde den bisherigen Rekordzubau aus dem Jahr 2024 i. H. v. rund 17 GW jedes Jahr von nun an locker übertreffen (s. Grafik 1).

Grafik 1: Aktuell sind in Deutschland 107,5 GW Solarstrom-Leistung installiert. Bis 2030 soll die Kapazität auf 215 GW verdoppelt werden. Das entspricht einem durchschnittlichen Zubau von 21,5 GW pro Jahr in den nächsten 5 Jahren. Zum Vergleich: Im bisherigen Rekordjahr 2024 lag der PV-Zubau bei rund 17 GW.

Wie sieht es aus beim Wind? Laut Kennzahlen des Bundesverband Windenergie (BWE) sind in Deutschland (onshore und offshore zusammengenommen) knapp 73 GW Leistung Windkraft installiert. Die Zahl der neu installierten und genehmigten Windenergieanlagen erreichten laut BWE 2024 einen neuen Höchststand. Die Windenergie produziert laut Verband inzwischen mehr Strom als Braun- und Steinkohle zusammen.

Strompreise steigen trotz Erneuerbaren-Ausbau

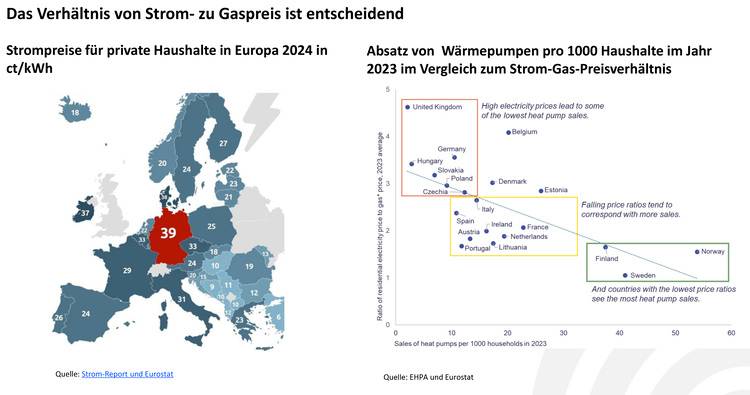

Dennoch steigen in Deutschland seit 20 Jahren kontinuierlich die Strompreise. Die erneuerbaren Energien waren vor 20 Jahren nicht nur mit dem Versprechen angetreten, dass wenn man auf sie setzt, man dem Klimawandel entgegen steuern kann. Sondern auch mit dem Versprechen, dass Strom und Wärme günstiger würden. Denn Strom und Wärme von der Sonne und auch Strom aus Wind wären ja kostenlose Energiequellen. Dann aber ist die heutige Situation ein Paradox. Laut Bundesverband Wärmepumpe (BWP), basierend auf den Marktzahlen von Strom-Report und Eurostat, ist Deutschland mit durchschnittlich 39,4 ct/kWh in 2024 aktuell das „teuerste Stromland in Europa“ (strom-report.com ).

Blick auf den Wärmepumpen-Markt

Nicht nur für die weitere Marktentwicklung bei Wärmepumpen ist das Gift. Dabei gibt es aus Branchensicht erfreuliche Zahlen: Der Wärmepumpenabsatz hat im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr 2024 in 2025 um 55 Prozent (139.500 Einheiten) zugelegt. Das gab der BWP kürzlich bekannt. Im selben Zeitraum brach der Absatz beim Gas im Vergleichszeitraum um 41 Prozent auf 132.500 Einheiten ein. Zum ersten Mal sind Wärmepumpen Markführer unter den verbauten Heizungssystemen in Deutschland geworden.

Nun lässt sich trefflich darüber streiten, ob die Schwäche des einen zur Primus-Position des anderen führte, aber im Grunde genommen ist das hinfällig. Dieses psychologische Momentum dürfte für die weitere Marktentwicklung und die Entscheidung von Heizungsbesitzern nicht zu unterschätzen sein – egal, unter welchen Umständen sich der Zusammenhang ergab. Denn auch die absoluten Zahlen sprechen eine klare Sprache: Der Wärmepumpen-Absatz ist im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in die Höhe geschossen. Zu berücksichtigen ist dabei natürlich, dass das Jahr 2024 für die Branche insgesamt kein gutes war. Dennoch geht die Tendenz wieder nach oben.

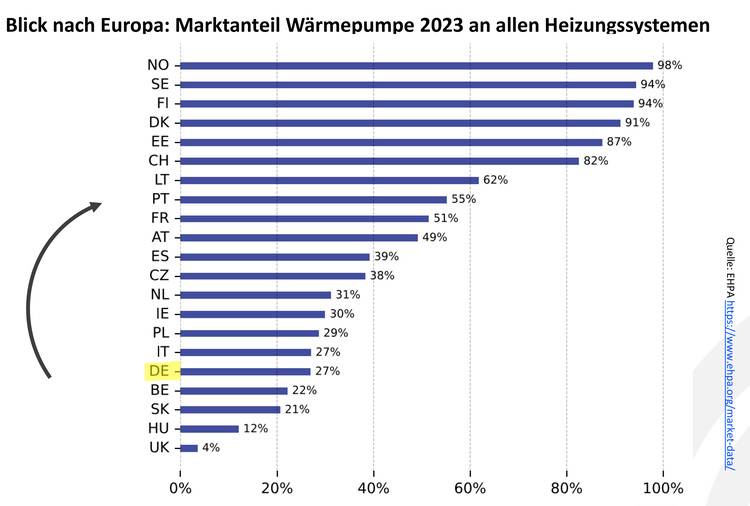

Die Analyse des BWP im Europavergleich zeigt auch, dass das Verhältnis von Strom- zum Gaspreis weiter entscheidend für die Marktentwicklung ist. Wenig überraschend: Es gibt hier eine klare Korrelation zwischen dem Absatz von Wärmepumpen im Verhältnis zum Strom-Gaspreis. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass wenn Gaspreise wieder günstiger werden und Strompreise anhaltend hoch sind, es zu Markterschwernissen für die Wärmepumpe kommen kann. Beim Blick auf Europa kommt Deutschland auf einen Marktanteil der Wärmepumpen an allen Heizungssystemen im Jahr 2023 auf 27 %. Spitzenreiter sind Norwegen (98 %), Schweden (94 %) und Finnland (94 %) – alles Länder, in denen das Verhältnis von Strom- zum Gaspreis relativ günstig für Strom ist (s. Grafik 2 und 3).

Was würde ein Strompreis von 5 ct/kWh bringen?

Wie also den Strompreis angehen? Die Merz-Regierung erntete ja in den vergangenen Wochen viel Kritik dafür, dass sie die Senkung der Stromsteuer bzw. Entlastung der Endverbraucher beim Strom um 5 ct/kWh aus haushaltspolitischen Gründen aktuell doch nicht bringt. Von Vertrauensbruch war die Rede, weil die Entlastung im Koalitionsvertrag angekündigt war.

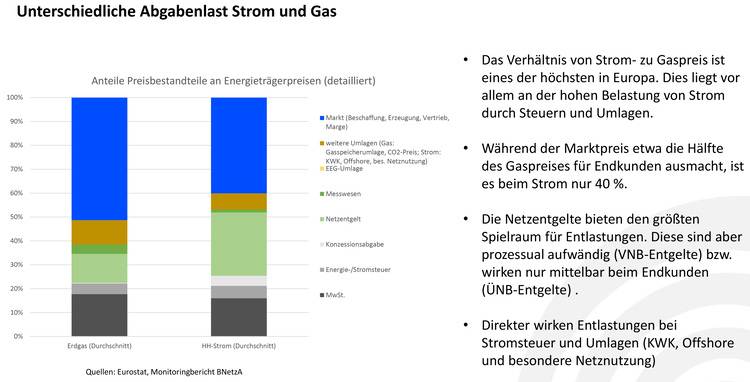

Auf den ersten Blick summieren sich die Kostenposten „Mehrwertsteuer“ und „Energie-/Stromsteuer“ auf einen Anteil bei den Kosten für Haushaltsstrom von knapp über 20 % (s. Grafik 4). Man könnte also meinen, dass es hier ein großes Preis-Reduktionspotenzial gibt. Aber das täuscht.

Im Kern machen die in Aussicht gestellten 5 ct/kWh den Kohl auch nicht fett. Zumal sie an anderer Stelle für den Haushalt wieder hereingeholt werden müssen. Es ist außerdem immer fraglich, ob steuerliche Senkungen sich dann auch 1:1 im Verbraucherpreis spiegeln oder von den Unternehmen nur anteilig weitergegeben werden. Diese Lehre konnte man jüngst aus den Spritpreisen im Zuge des Russland/Ukraine-Krieges ziehen. Auch ändern 5 ct/kWh das Strom-Hochpreis-Problem in Deutschland nicht grundsätzlich.

Grafik 4: Der Löwenanteil von rund 70 Prozent am Strompreis entfallen auf die beiden Posten „Netzentgelte“ und „Markt“. Die viel diskutierten Posten „Energie-/Stromsteuer“ und „Mehrwertsteuer“ kommen insgesamt auf 20 Prozent. Ein staatlicher Eingriff hier in Form einer Senkung hätte nur wenig substanziellen Effekt auf das grundsätzliche Problem der zu hohen Strompreise. Außerdem müsste die Senkung und die im Haushalt entstehenden Finanzlücken gegenfinanziert werden.

Förderprogramme sind der entscheidende Hebel für den WP-Hochlauf

Dass ein für Strom ungünstiges Strom/Gaspreis-Verhältnis den Ausbau von Wärmepumpen bremsen kann, zeigen die Zahlen aus Europa. Insofern könnte man die Abschaffung der Gasspeicherumlage zum 1.1.2026, die Anfang August vom Bundeskabinett beschlossen wurde, als eine Verschiebung in Richtung Gas hin interpretieren. Aber man muss sich erinnern, dass die Umlage 2022 zur Befüllung der Gasspeicher erhoben wurde, im Zuge der Versorgungskrise im Kontext mit Russland und des Ukraine-Kriegs. Auch wird noch viel Strom aus Gas gewonnen, sodass theoretisch auch der Strompreis von der Abschaffung der Gasumlage profitieren würde. Tatsächlich fällt das für den Gas-Verbraucher konkret in seinem Geldbeutel nicht so sehr ins Gewicht und es wird vermutlich keinen dazu bringen, statt in eine Wärmepumpe in eine neue Gasheizung zu investieren.

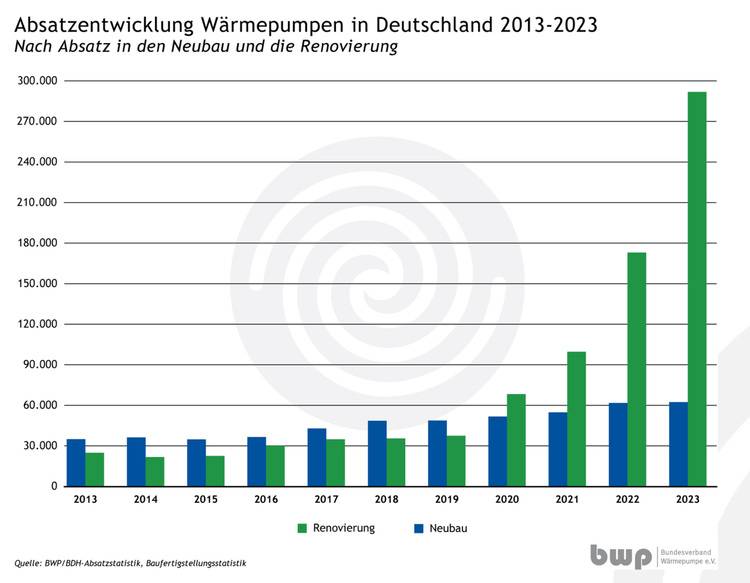

Vielmehr zeigt sich, dass staatliche Förderprogramme hier sehr viel mehr zur Entscheidung beitragen, z. B. die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Denn auch deutlich aus den Marktzahlen des BWP zu lesen ist, dass die überwältigende Zahl von Wärmepumpen-Einbauten tatsächlich im Bestandsbau stattfinden (BEG-relevant) und damit, nebenbei gesagt, die Frage, ob Wärmepumpen auch im Altbau einzubauen geeignet sind, vom Markt längst beantwortet wurde (s. Grafik 5).

Grafik 5: Wie sehr die staatliche Förderung eminent für das Marktwachstum bei Wärmepumpen in Deutschland ist, zeigt eindrucksvoll die Grafik des BWP. Seit 2020 ist die Heizungssanierung deutlich auf der Überholspur. Das hat sicher auch mit dem schwächelnden Neubaumarkt zu tun, aber es zeigt auf der anderen Seite auch deutlich, dass der Markt die Frage, ob Wärmepumpen auch im Bestandsbau eingesetzt werden können, längst beantwortet hat.

Redispatch und Abregelungen

Es ist leider Fakt, dass Strom aus erneuerbaren Energien volkswirtschaftlich auch Schaden anrichten kann, über die damalige EEG-Umlage und über Redispatch. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) definiert Redispatch als Eingriffe in die Erzeugungsleistung von Kraftwerken, um Leitungsabschnitte vor einer Überlastung zu schützen. Zu gut Deutsch: Vor allem Windräder werden abgeregelt, wenn eine Überlastung des Netzes droht. Dafür werden die Anlagenbetreiber entschädigt. Laut Clearingstelle EEG sind Netzbetreiber dazu verpflichtet, den Anlagenbetreiber im gesetzlichen Umfang zu entschädigen, wenn dieser aufgrund von Redispatch-Maßnahmen keinen Strom einspeisen konnte: „Zu entschädigen sind die entgangenen Einnahmen, insbesondere auch die entgangene Einspeisevergütung nach dem EEG, und zusätzliche Aufwendungen.“

Negative Strompreise an der Börse entstehen dann, wenn mehr Strom angeboten wird als benötigt. Das ist z. B. in Mittagszeiten der Fall, wenn die Sonne scheint, Strom ohne Ende über PV produziert wird, aber der Stromverbrauch dazu nicht passt. Die Differenz zahlte bis Mitte 2022 der Endverbraucher über seine Strompreise, in Form der EEG-Umlage. Seitdem ist sie zwar abgeschafft, aber der Verlustausgleich ist damit nicht aus der Welt.

Die Löwenanteile am Strompreis

Die Löwenanteile am Strompreis machen die Netzentgelte und der „Markt“ aus (Beschaffung, Erzeugung, Vertrieb und Marge). Sie schlagen laut Monitoringbericht 2024 der BNetzA insgesamt mit rund 70 % zu Buche. Sie sind wohl auch die beiden Komponenten des Strompreises, die am wenigsten zu durchschauen sind, selbst wenn sie teilweise reglementiert sind. Laut Definition der BNetzA ist das Netzentgelt der Preis für die Nutzung, die jeder Netznutzer, der Strom durch das Versorgungsnetz leitet, an den Netzbetreiber zahlen muss. Diese Kosten werden über den Strompreis weitergegeben. Diese Preise werden reguliert bzw. Kostenobergrenzen behördlich festgesetzt, da es hier auf dem Markt keinen freien Wettbewerb gibt, sondern ein natürliches Monopol existiert.

Die Netzentgeltkosten variieren aber bislang regional. Sie korrelieren in der Höhe mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Hier soll in diesem Jahr über eine Neuberechnung eine Vereinheitlichung stattfinden. Die Netzentgelte werden darüber voraussichtlich im Durchschnitt etwas sinken, sie bleiben aber auf einem hohen Niveau.

Laut Daten des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) sind die Netzentgelte für Haushaltskunden in Deutschland seit 2015 bis 2024 von 6,3 ct/kWh auf 11,4 ct/kWh gestiegen (Referenz: ein Verbrauch von 3.500 kWh/Jahr, s. auch Grafik 6). Der Bund hat angekündigt, außerdem ab 1. Januar 2026 einen Teil der Übertragungsnetzentgelte und Umlagen zu übernehmen. Geplant ist ein Zuschuss von 6,5 Mrd. Euro. Aber im Grunde genommen sind letzteres nur Taschenspielertricks, denn der Bund kann das nur mit Steuergeld gegenfinanzieren und es schafft nicht unbedingt Anreize von Seiten der Marktbeteiligten, Netzentgelte und Margen ggf. in Eigeninitiative selbst zu reduzieren.

Grafik 6: Die Netzentgelte haben sich binnen 8 Jahren von 2016 bis 2024 fast verdoppelt. Im 10-Jahres-Zeitraum beträgt der Anstieg laut Marktermittlungen von Strom-Report.com 66 Prozent. Vereinheitlichungen und leichte Senkungen sind zwar in Sicht, aber sie beheben hier ein grundsätzliches Problem nicht, dass die hohen Netzentgelte mitverantwortlich für die hohen Strompreise in Deutschland sind.

Hoher Strompreis macht PV-Invest wirtschaftlich

Neben der Frage nach dem Fortbestehen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG-Förderung) ist die zentrale Frage für die weitere Marktentwicklung bei Wärmepumpen die nach den Betriebskosten. Diese definieren sich in der Hauptsache über den Strompreis. Der stellt sich aber als ein Puzzle aus einer Vielzahl von Kostenanteilen dar, wovon die Netzentgelte und der „Markt“ mit den Kalkulationen der Stromunternehmen die beiden größten sind. Auch wenn der Vergleich profan sein mag: Am Ende ist es mit dem Strompreis genauso wie mit der Rechnung an der Supermarktkasse. Man hat ja gefühlt nur „Pfennigsartikel“ im Einkaufswagen gesammelt, aber in der Summe wird ein richtig hoher Zahlbetrag daraus, über den man sich dann nur wundern kann.

Im Grunde genommen kann es auch nicht sein, dass ein Haushalt selbst eine Investition von 10.000 bis 20.000 Euro in die Hand nehmen muss, um über eine Photovoltaikanlage dann auf Gestehungskosten beim Eigenstrom von 10 ct/kWh und weniger zu kommen (beim zusätzlichen Einbau eines Stromspeichers liegen die Gestehungskosten etwa bei 20 ct/kWh, das sind nur Ungefähr-Werte. In der Praxis variieren die Berechnungen teilweise beträchtlich).

Der aktuelle Netzstrompreis von rund 40 ct/kWh macht es überhaupt erst möglich, dass sich PV-Investitionen auf dem eigenen Dach wirtschaftlich rechnen. Der große systemische Wurf fehlt hier beim Strompreis in Deutschland noch.

Laut BWP hat die Industrie mittlerweile eine Produktionskapazität von 500.000 Wärmepumpen pro Jahr aufgebaut. Der Verband sieht aktuell einen Kipp-Punkt, in welche Richtung sich der Markt weiter entwickeln könnte. Entweder er gewinnt weiter an Fahrt oder er verliert. Das Zünglein an der Waage werden der Strompreis sein und wie es mit der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) weitergeht.

Dittmar Koop ist Journalist für erneuerbare Energien und Energieeffizienz.