EU-Projekt SINFONIA zeigt Wege für die Bestandssanierung auf

Es ist kein Geheimnis: Unser Gebäudebestand ist das Sorgenkind im Kampf um einen effektiven Klimaschutz. Hier liegen die größten Potenziale, um den Energieverbrauch und damit die CO2-Emissionen zu senken. Das EU-Projekt SINFONIA weist den Weg aus dem Dilemma mittelprächtiger energetischer Sanierungen, die einen Lock-in-Effekt zur Folge haben. Beispiele aus Innsbruck und Bozen in Tirol zeigen, dass die schrittweise Sanierung nach EnerPHit-Kriterien Einsparungen von bis zu 84 Prozent hervorbringt.

Rund 80 Prozent der europäischen Bevölkerung lebt in urbanen Ballungsräumen. Städte spielen daher eine entscheidende Rolle beim Übergang zu einer klimafreundlichen Wirtschaft. Angesichts der Herausforderung, einerseits die Lebensqualität ihrer Bürger zu sichern und gleichzeitig energieeffizienter zu werden, müssen Städte bei der Raumplanung integrierte Stadtentwicklungsstrategien erarbeiten. Diese Strategien müssen die Städte sowohl nachhaltig als auch zu einem besseren Lebensraum für die Bewohner machen. Im Idealfall ergänzen sich diese beiden Ziele.

Vom Demonstrationsobjekt zur großflächigen Replikation

Der Schwerpunkt des EU-Projekts SINFONIA (Smart INitiative of cities Fully cOmmitted to iNvest In Advanced large-scale energy solutions) lag auf der Entwicklung und Anwendung von skalierbaren Lösungen in den beiden Pionierstädten Innsbruck und Bozen. Dazu wurden Stadtteiltypologien und entsprechende Sanierungsmodelle definiert. Sie sollen es den Städten ermöglichen, ihre Anforderungen einfach zu bewerten und ihre langfristigen Sanierungsstrategien effizient zu definieren.

Die ausgewählten Gebäude aus den beiden Bezirken in Innsbruck (Bild 1) und Bozen sind typische Bestandsgebäude, die größtenteils aus demselben Jahrzehnt stammen und die Herausforderungen für die energetische Sanierung widerspiegeln, wie sie in den meisten europäischen Städten zu finden sind.

Um die Skalierbarkeit und Übertragbarkeit zu gewährleisten, wurden diese Modelle und Typologien mit allen beteiligten Akteuren nicht nur in den beiden beteiligten Städten getestet und validiert, sondern auch von fünf sogenannten Early Adopter Cities beobachtet, die aktiv am EU-Projekt SINFONIA teilnahmen: Die „frühzeitigen Anwender“ waren die Städte Pafos auf Zypern, Sevilla in Spanien, La Rochelle in Frankreich, Borås in Schweden sowie Rosenheim.

Dringender Handlungsbedarf im Gebäudebestand

Besonders in Europa, aber auch in anderen Teilen der Welt, gibt es einen sehr großen Gebäudebestand aus den 1950er bis 1970er Jahren, gleichzeitig sind noch viele Gebäude aus der Zeit um die Jahrhundertwende 1900-1920 vorhanden. Gebäude sind im Allgemeinen für etwa 35 bis 40 Prozent des Endenergieverbrauchs und für ein Drittel der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Bei der überwiegenden Mehrheit der Gebäude handelt es sich um energieintensive und unter energetischen Gesichtspunkten ineffiziente Bestandsgebäude, die so schnell wie möglich für die Energiewende fit gemacht werden müssen.

Es gibt viele Gründe für Sanierungen. Der Wichtigste ist sicherlich, dass Komponenten am Ende ihres Lebenszyklus angekommen sind und erneuert werden müssen. Doch auch neue Anforderungen an Barrierefreiheit, Platzbedarf und eine erhöhte Baudichte tragen zum Modernisierungsbedarf bei. Eine Gebäudesanierung muss die aktuellen und zukünftig sicherlich strengeren Anforderungen des Klimaschutzes erfüllen, damit Energie eingespart wird und die Kohlenstoffemissionen deutlich reduziert werden.

Das Dilemma der mittleren Qualität und der Lock-in-Effekt

Das Dilemma der mittleren Qualität ist ein wichtiges Thema. Sanierungen mit nur durchschnittlicher energetischer Qualität tragen nicht zu einem effektiven Klimaschutz bei, denn viel Energie wird nicht eingespart. Die meisten nationalen Bauvorschriften fordern jedoch aktuell keine bessere Qualität. Das hält prinzipiell einsichtige Bauherren vom besseren Sanieren und von effizienterem Klimaschutz ab und geht somit zu Lasten Aller.

Eine qualitativ schlechte Sanierung ist eine verpasste Gelegenheit für besseren Klimaschutz, denn dasselbe Bauteil wird aus wirtschaftlichen Gründen die nächsten zehn oder zwanzig Jahre sicherlich nicht mehr erneuert. Das führt zum Lock-in-Effekt, denn die mittlere bzw. schlechte Qualität bleibt über lange Zeit erhalten.

Doch klar ist: Um die Klimaschutzziele zu unserem eigenen Überleben zu erreichen, müssen wir den Energieverbrauch von Gebäuden so weit senken, dass diese in Zukunft vollständig mit erneuerbaren Energien versorgt werden können. Das geht nur mit energieeffizienten Gebäuden – egal, ob diese neu gebaut oder saniert werden. Mit dem Lock-in-Effekt ist die Chance auf eine regenerative Energieversorgung vertan.

Wie kann man den Lock-in-Effekt verhindern?

Wissenschaftliche Studien aus dem SINFONIA-Projekt haben ergeben, dass die Zielsetzung Passivhaus-Standard oder dem für energieeffiziente Sanierungen entwickelten EnerPHit-Standard als Mindeststandard helfen, die globalen Klimaschutzziele zu erreichen.

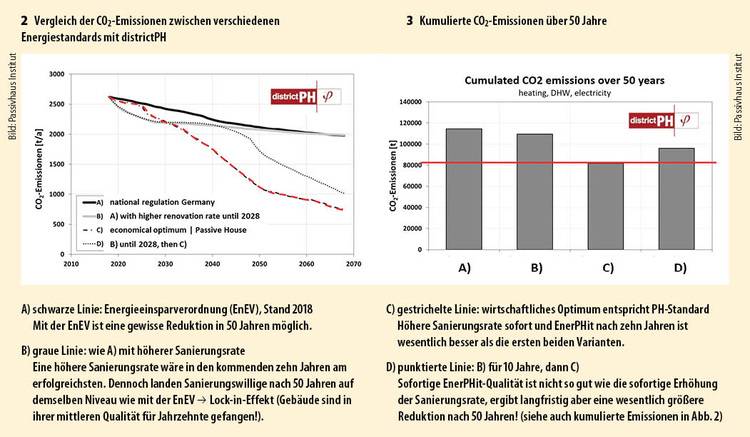

Abb. 2 und Abb. 3 zeigen, dass die größte Menge an CO2-Emissionen über einen Zeitraum von 50 Jahren eingespart wird, wenn nicht nur die Sanierungsrate, sondern gleichzeitig auch die Sanierungsqualität erhöht wird. Eine umfassende energetische Sanierung ist eine einmalige Gelegenheit für effektiven Klimaschutz. Qualität hat daher oberste Priorität.

Eine qualitativ schlechte Sanierung bedeutet für die nächsten Jahrzehnte eine verpasste Gelegenheit für guten Klimaschutz. Die Grafiken zeigen auch: Höhere Sanierungsraten mit geringerer Qualität führen in den ersten zehn Jahren zu niedrigeren Emissionen. Die kumulierten Emissionen über 50 Jahre gesehen sind bei geringer Sanierungsqualität jedoch höher als wenn die erfolgten Sanierungen von vornherein einem hohen Qualitätsstandard entsprochen hätten. Die Gebäude würden für Jahrzehnte auf einem mittleren Effizienzniveau bleiben. Um den Lock-in-Effekt zu vermeiden, ist es langfristig zielführender, eine energetische Sanierung Schritt für Schritt umzusetzen und dafür bei jeder einzelnen Maßnahme die höchste Qualität anzustreben.

Gründe für schrittweise Sanierungen

Eine Sanierung zum EnerPHit-Standard kann in einem Rutsch oder auch in mehreren Schritten durchgeführt werden. Die Gründe für eine Schritt-für-Schritt-Sanierung sind vielfältig:

- finanzielle Hürden

- technische Hemmnisse: dringender Renovierungsbedarf an einem Bauteil, während andere Bauteile noch nicht am Ende ihres Lebenszyklus sind.

- rechtliche Aspekte: Mietrechtgesetze oder andere gesetzliche Anforderungen können eine tiefgreifende Renovierung verhindern.

Alle im Rahmen des Projekts SINFONIA sanierten Wohngebäude (Bilder 4-7) sind geförderte Sozialwohnungen, bei denen die Gemeinden preisgünstigen Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen zur Verfügung stellen. Die Wohnungen werden nach einer bestimmten Reihenfolge an gelistete Personen vergeben. Die Rechte dieser Mieter werden durch das Mietrechtsgesetz geschützt, das in Österreich sehr streng ist und den Bewohnern einen starken Schutz bietet. Das ist einerseits gut und sinnvoll, andererseits kann es Veränderungen am Gebäude, wie z. B. eine umfassende thermische Sanierung, erheblich erschweren oder gar unmöglich machen.

Je nach Maßnahme muss in Österreich ein bestimmter Prozentsatz der Bewohner zustimmen. Allgemeine Maßnahmen erfordern die Zustimmung von mindestens drei Viertel der Bewohner, bei Änderungen an Heizungsanlage und/oder Warmwasserbereitung müssen sogar alle Bewohner zustimmen. Für den Einbau von mechanischen Komfortlüftungsanlagen in den Wohnungen muss jeder einzelne Bewohner zustimmen. Da die Wohnungen in SINFONIA im bewohnten Zustand renoviert wurden, gab es vor allem beim nachträglichen Einbau einer mechanischen Lüftungsanlage viele Vorbehalte seitens der Bewohner und zum Teil wenig Zustimmung.

EnerPHit-Sanierungsplan (ESP)

Das Passivhaus Institut hat ein Zertifizierungssystem für schrittweise Sanierungen eingeführt, das auf dem EnerPHit-Standard basiert. Hierfür ist ein umfassender Sanierungsplan zu erstellen, in dem mehrere Sanierungsschritte sorgfältig geplant werden. Der Plan dokumentiert z.B. die Lage der Luftdichtheitsebene und der Dämmebene sowie die schematische Detaillierung der Bauteilanschlüsse.

Eine Online-Zertifizierungsplattform erleichtert den Austausch und die Organisation der Dokumente. Dies ist besonders wichtig, da sich die Sanierungsschritte auch über mehrere Jahre hinziehen können. Der erste Schritt der Sanierung wird vorzertifiziert und erst nach dem letzten Schritt, wenn die EnerPHit-Kriterien erfüllt sind, wird das EnerPHit-Zertifikat ausgestellt. Jeder einzelne Sanierungsschritt wird im Planungstool PHPP berechnet.

Sanierungsbeispiele aus dem EU-Projekt SINFONIA

Balkone

Ein Teil der Wärmeverluste in Bestandsbauten geht auf Wärmebrücken zurück. Anfällig dafür sind auch die Balkone, die in der Vergangenheit meist als auskragende durchbetonierte Platten oder Konsolen ohne thermische Trennung zur Gebäudehülle ausgeführt wurden. Um diese relevanten Wärmeverluste im Zuge der Sanierung zu vermeiden, kann man die Balkonplatte entweder rundum mit einer Wärmedämmung einpacken, oder der alte Balkon wird abgerissen und durch eine neue, wärmebrückenfreie Konstruktion ersetzt. Offene Balkone mit einer Verglasung zu schließen wäre das energetische Optimum, jedoch sind Nutzungsänderungen (beheizter Raum statt offenem Balkon) meist nicht konform mit der Bauordnung, und zudem will erfahrungsgemäß die überwiegende Mehrheit der Mieter nicht auf offene Balkone verzichten.

Die Balkonplatte rundherum mit einer Wärmedämmung einzupacken, ist meist aus Platzmangel im Fußbodenaufbau nicht realisierbar. Außerdem führt eine nachträgliche Dämmung der Außenwand zu weniger Balkonfläche und zu geringerer Akzeptanz bei den Bewohnern. In den meisten Fällen der SINFONIA-Projekte hat sich daher die zweite Lösung als sinnvoll erwiesen: Im Mehrfamilienhaus IN40 der Neuen Heimat Tirol in Innsbruck (Abb. 6, 7) wurde die Balkonkonstruktion komplett abgerissen. Die neue und beinahe freistehende Konstruktion weist nur wenige wärmebrückenfreie Anschlüsse an die thermische Hülle auf.

Lüftung

Das Nachrüsten einer mechanischen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung bei einer Sanierung im bewohnten Zustand gehört zu den wohl größten Herausforderungen. Die Baumaßnahme bedeutet einen Eingriff in die Privatsphäre, sie beeinträchtigt die Bewohner am längsten und verursacht für sie den meisten Schmutz innerhalb der Wohnung. Darüber hinaus ist gemäß der österreichischen Gesetzeslage für die Durchführung der geplanten Sanierungsmaßnahmen, wie zuvor beschrieben, die Zustimmung jedes einzelnen Bewohners zum Betreten der Mietwohnung erforderlich.

Beide Bauträgergesellschaften in Innsbruck, Neue Heimat Tirol (NHT) und Innsbrucker Immobilien, haben versucht, den Installationsaufwand und den Ablauf weiterer Bauarbeiten (Elektriker, Trockenbauer, Maler etc.) zu optimieren. Es wurden temporär unbewohnte Wohnungen genutzt, um die Bauzeit und die Schmutzbelastung zu minimieren. Mit diesen Musterwohnungen konnte die Dauer der Bauarbeiten in den bewohnten Wohnungen von einigen Wochen auf lediglich fünf Arbeitstage pro Wohnung reduziert werden. In Bild 8 ist zu sehen, wie eine zentrale Lüftungsanlage mit vertikalen Luftkanälen platzsparend realisiert werden kann. Dreieckige Durchbrüche im Treppenpodest ermöglichen ein vertikales Verteilsystem für Zu- und Abluft, ohne Einschränkungen der für den Fluchtweg benötigten Mindest-Treppenbreite (1,20 m Kreis).

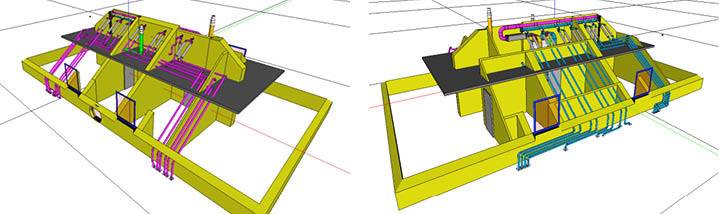

Im NHT-Mehrfamilienhaus IN22/23 in Innsbruck (Bild 9 und 10) wurde die zentrale Lüftungsanlage anders realisiert: Aufgrund des Grundrisses und der räumlichen Gegebenheiten konnten die Zu- und Abluftkanäle an den Außenwänden verteilt werden. Eine bereits bestehende minimale Wärmedämmung der Außenwand (8 cm Kork) ermöglichte es, die Lüftungskanäle vollständig in dieser Wärmedämmschicht zu integrieren. Die neue Dämmung (20 cm EPS) überdeckt die Kanäle ohne relevante Wärmebrückeneffekte. Durch diese Lösung wurde der Eingriff in die Wohnungen auf ein Minimum reduziert und dadurch eine deutlich höhere Akzeptanz und Zufriedenheit der Bewohner erreicht.

Natürlich mussten auch die Vorgaben des Brandschutzes entsprechend berücksichtigt werden. In diesem Fall wurden bei jedem Wanddurchbruch Brandschutzelemente (FLI-VE) eingebaut. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es keine allgemeingültige Aussage darüber gibt, welche Sanierungsmaßnahme die beste ist. Es ist jeweils eine projektbezogene Prüfung und Analyse der Möglichkeiten notwendig.

Schrittweise Sanierung

Auf dem Deckblatt des EnerPHit-Sanierungsplans (ESP) vom Mehrfamilienhaus IN40 in Innsbruck sind die Zwischenergebnisse der einzelnen Sanierungsschritte dokumentiert. Das 25-seitige Dokument beinhaltet alle Informationen zum angestrebten EnerPHit-Gesamtergebnis und hält fest, wie die einzelnen Schritte umgesetzt werden. Weiterhin enthält es Informationen über die thermisch relevanten Bauteile, über Fensterqualitäten, über das Lüftungskonzept, über eine eventuelle PV-Anlage usw. Auch Zusammenhänge zwischen den einzelnen Sanierungsmaßnahmen werden aufgezeigt.

- Beim Mehrfamilienhaus IN40 in Innsbruck wurden im ersten Schritt zwei Drittel der Fenster ausgetauscht, ein Viertel der Wohnungen erhielt eine mechanische Lüftungsanlage.

- Im zweiten Schritt ist geplant, auch die übrigen Fenster zu erneuern.

- Im dritten und letzten Schritt erhalten auch die restlichen Wohnungen eine mechanische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, sodass der EnerPHit-Standard erreicht wird.

Messergebnisse bestätigen die Berechnungen

Bei den im Rahmen des EU-Projekts SINFONIA sanierten Gebäuden in Innsbruck werden die mit PHPP berechneten Einsparungen an Energie nach dem letzten Sanierungsschritt bei rund 84 % liegen. Damit benötigen die sanierten Gebäude nur noch einen Bruchteil der vorherigen Energie.

Doch nicht nur die Planung, auch die Performance der Gebäude im Betrieb ist entscheidend. Daher ist die Rückmeldung aus Messungen sehr wichtig. Für SINFONIA hat Søren Peper vom Passivhaus Institut in Darmstadt die PHPP-Berechnungen mit den Messergebnissen verglichen. Auch dieses Projekt zeigt, wie genau und zuverlässig die Berechnungen mit dem Energiebilanzierungstool sind. Die gemessenen tatsächlichen Verbräuche stimmen mit den vorherigen Berechnungen gut überein. Am Ende stellt sich die Frage:

Warum funktionieren die Gebäude so gut, die im Rahmen des EU-Projekts SINFONIA saniert wurden?

Die gute Performance lässt sich auf die gewissenhafte Qualitätssicherung zurückführen. Für die Innsbrucker SINFONIA-Objekte wurden zwei EnerPHit-Zertifikate und 15 ESP-Vorzertifikate ausgestellt. Die Zertifikate des Passivhaus Instituts werden nur ausgestellt, wenn genau definierte Kriterien erfüllt sind. Die Bauherren haben dadurch Gewissheit, dass der gewünschte und erwartete Energiestandard auch tatsächlich erreicht wird. Wohnkomfort inklusive.

Dieser Beitrag von Laszlo Lepp ist zuerst erschienen in GEB 07/2021. Laszlo Lepp studierte in Innsbruck Architektur, ist seit 2010 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Passivhaus Institut und seit 2018 im wissenschaftlichen Beirat der österreichischen Netzwerkorganisation Passivhaus Austria. Er berät und zertifiziert nationale und internationale Neubau- und Sanierungsprojekte, hält Vorträge und Workshops zum Thema Passivhaus.

Weiterführende Informationen:

EU-Projekt SINFONIA

Das EU-Projekt SINFONIA förderte von 2014 bis 2020 groß angelegte, integrale und skalierbare Lösungen für die Energieversorgung von Gebäuden in mittelgroßen europäischen Städten. Im Mittelpunkt der Initiative stand eine Kooperation zwischen den Städten Innsbruck in Österreich und Bozen in Italien. In jeweils einem Pionierbezirk sollte die Primärenergie um 40 bis 50 % eingespart und der Anteil erneuerbarer Energien um 20 % erhöht werden. Dies wurde durch ein ganzheitliches Maßnahmenpaket erreicht, das die Modernisierung von mehr als 100 000 m2 Wohnfläche (2/3 in Innsbruck und 1/3 in Bozen) zusammen mit der Optimierung des Stromnetzes sowie Lösungen für Fernwärme und -kälte kombiniert.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Dieser Artikel ist zuerst in Gebäude-Energieberater erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen Gebäude-Energieberater Newsletter.

Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik