Photovoltaik vs. Solarthermie: Marktchancen und künftige Bedeutung

Die Nachfrage nach PV-Anlagen auf Hausdächern zieht definitiv wieder an. Jüngstes Indiz: Der Mechanismus der Vergütungsabsenkung nach Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) greift zum ersten Mal seit langer Zeit wieder. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) gab Ende Juli bekannt, dass die Fördersätze für PV-Anlagen, die im Zeitraum vom 1. August 2018 bis zum 31. Oktober 2018 in Betrieb genommen werden, um jeweils 1% pro Monat gekürzt werden.

Unterschiedliche Entwicklung bei PV und Solarthermie

Nach Jahren des Marktrückgangs zog die Nachfrage nach Solarstromanlagen 2017 in Deutschland erstmals wieder spürbar an. Das teilt der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) auf Basis von Zahlen der Bundesnetzagentur mit. Demnach wurden bis zum Jahresende 2017 rund 67.200 neue Solarstromanlagen mit einer Leistung von insgesamt 1,75 Gigawatt (GW) bei der Bundesbehörde gemeldet – das sind rund 15% mehr als im Vorjahr (2016: 52 000 Anlagen/1,53 GW). Und die positive Entwicklung setzt sich fort: Laut BSW-Solar wurden im ersten Halbjahr 2018 Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von ca. 1340 MWp neu installiert – fast 50 % mehr neue Leistung als im Vorjahreszeitraum (901 MWp).

Laut BSW-Solar sei dies primär auf gesunkene Preise, aber auch auf den aktuellen Rekordsommer zurückzuführen. Der zweite Frühling für die Photovoltaik wird zudem vom Wunsch der Eigenheimbesitzer angetrieben, sich – vor dem Hintergrund ständig steigender Strompreise – mittels Eigenstrom-Versorgungskonzepten unabhängiger vom Netzstrom zu machen.

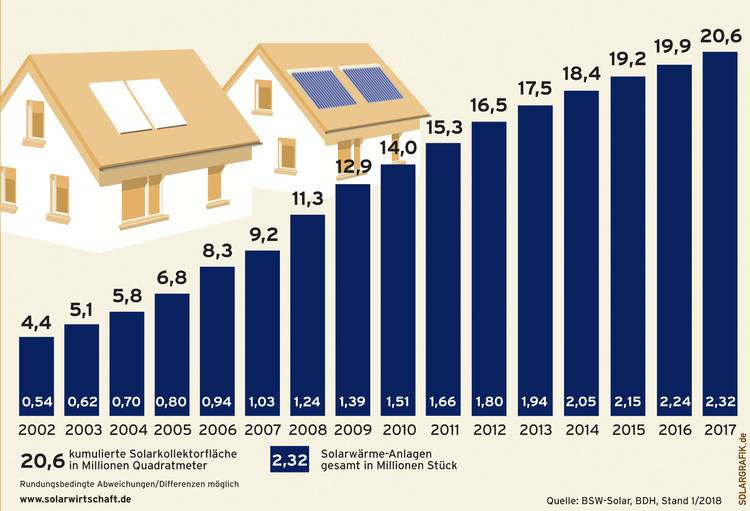

Und wie hat sich der Solarthermiesektor entwickelt? Laut BSW-Solar und BDH ist die Zahl der Solarwärmeanlagen in Deutschland im vergangenen Jahr um rund 78.000 gewachsen. Ende 2017 waren damit hierzulande über zwei Millionen Solarwärmeanlagen in Betrieb. Tendenziell ist der Absatz seit einigen Jahren jedoch leicht rückläufig bzw. stagniert derzeit.

Die Energiewende der Politik ist stromgetrieben

Wenn Politiker über Solaranlagen reden, dann meinen sie damit meistens eine Photovoltaikanlage (PV). So hat z.B. Ende August der Berliner Senat beschlossen, einen Entschließungsantrag beim Bundesrat einzubringen. Hauptziel soll es sein, in den Städten die Energiewende besser voranzubringen. Die für Energie zuständige Berliner Senatorin Ramona Pop sagte dazu: „Städte sind in der großen Verantwortung, mehr gegen die Klimakrise zu tun. Unser Ziel lautet: Mehr Solaranlagen auf die Dächer, bessere Bedingungen für den Mieterstrom und intelligentere Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung.“

Pop weiter: „Die Städte können durch optimalen Einsatz von Solaranlagen auf den Dächern einen großen Teil des innerstädtischen Strombedarfs selbst erzeugen und durch einen intelligenten Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) die erneuerbaren Energien auch in den Wärmesektor bringen.“ – Dieses Beispiel aus dem politischen Alltag verdeutlicht aber nicht nur, dass die Energiewende prinzipiell als Stromwende verstanden wird. In der Presseerklärung heißt es weiter: „Ohne Wärmewende keine Energiewende! Die Berliner Initiative zielt zudem auf eine grundlegende Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Nutzung von Überschussstrom für die Wärmeerzeugung, damit KWK-Anlagenbetreiber eine Flexibilisierung ihrer Anlagen vornehmen und Überschussstrom z.B. durch Power-to-Heat in Wärme umwandeln.“

Die Politik unterstützt offenkundig also die Sektorkopplung auch in dem Sinne, dass Solarstrom in den Wärmesektor einzieht. Wo werden die Gewichte bei den erneuerbaren Energien liegen? Das Steckenpferd der Politik in der Energiewende ist Strom, das wird auch im Klimaschutzplan deutlich. Elektrische Energie wird im Wärmemarkt eine wachsende Rolle spielen. Die Aussagen des in der vergangenen Legislaturperiode nicht durchgesetzten Gebäude-Energiegesetzes (GEG) können auch in diese Richtung als eine Konkretisierung des Klimaschutzplans gedeutet werden. So fördert § 25 GEG-Entwurf („Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien“) die Eigenstromerzeugung und -verwertung, indem ein Teil davon vom ermittelten Jahres-Primärenergiebedarf abgezogen werden kann (ausgeschlossen sind nur Stromdirektheizungen). Der Anteil liegt höher, wenn parallel zum Generator ein Stromspeicher mitinstalliert wird.

Welche Marktchancen hat die Solarthermie?

Was bedeutet diese steigende Beliebtheit der Photovoltaik für die Entwicklung der Solarthermie? Wird sie sich die Solarwärme künftig wieder stärker behaupten können oder vom Solarstrom zurückgedrängt werden? Volker Quaschning, Professor für regenerative Energien an der HTW Berlin, sieht die Vorteile bei der Photovoltaik: „Bei der Photovoltaik besteht künftig ein viel größeres Potenzial für weitere Kostensenkungen als bei der Solarthermie. Zudem kann die Photovoltaik im Wärmebereich mithilfe der Wärmepumpe genauso effizient wie die Solarthermie die Dachfläche nutzen. Daher ist durchaus zu erwarten, dass die Photovoltaik neben der reinen Stromerzeugung auch zunehmend Marktanteile bei der solaren Wärmeversorgung gewinnen wird.“

Ähnlich sieht das Eugen Eichmann, Leiter der Marktinitiative Photovoltaik bei der Energieagentur NRW: „Beide Anlagen nebeneinander auf dem Dach wird es in Zukunft seltener geben. Da der Strombedarf der Haushalte auch in Zukunft weiter steigt, zum Beispiel durch mehr elektrische Verbraucher und durch Sektorenkopplung, entwickelt sich der Trend gerade dahin, die Dächer mit Photovoltaik ‚voll‘ zu machen“, sagt er. „Die Solarthermie hat auch ihre Anwendungsfelder und wird sicherlich in naher Zukunft noch Anwendung finden. Entweder zum Beispiel durch die Kombimodule oder bei Dächern mit wenig Platz, da Photovoltaik mehr Dachfläche benötigt. In der Heizungsunterstützung sehe ich persönlich eher einen Rückgang. Außer dieser kann mit der zukünftigen Entwicklung der Kombimodule aufgefangen werden. Ein anderer Anwendungsbereich ist zum Beispiel auch die Prozesswärme in Betrieben“, sagt Eichmann.

Lesen Sie dazu auch: Solarthermie: Diese Vor- und Nachteile gibt es

Volker Quaschning räumt der Solarthermie ähnliche Betätigungsfelder ein: „Es gibt Konzepte für Hybridkollektoren, die Wärme und Strom auf der gleichen Fläche erzeugen. Durch die solarthermische Vorwärmung von Wasser oder Luft lässt sich die Effizienz einer Wärmepumpe deutlich steigern. Wenn sich diese kombinierten Systeme zu konkurrenzfähigen Kosten errichten lassen, gäbe es hierfur durchaus einen größeren Markt, speziell in Gebäuden mit geringer Dachfläche. In Deutschland könnten auch große Freiflächenanlagen, die zum Beispiel Nahwärmenetze ergänzend bedienen, einen gewissen Markt erobern. In den Bereichen, in denen sich die Solarthermie gegenüber der Photovoltaik wirtschaftlich behaupten kann, wird sie also durchaus noch ihren Platz behalten können.“

Neue Geschäftsmodelle gesucht und gefragt

Solarthermie-Experte und Visionär Timo Leukefeld, Professor für energieautarke Gebäude an der TU Bergakademie Freiberg, prophezeit der Solarthermie eine düstere Zukunft schon in absehbarer Zeit, wenn in der Energieversorgung von Gebäuden nicht umgedacht wird. Leukefeld ist zugleich auch Unternehmer. „Wir müssen erkennen, dass die Solarthermie die Chance eines EEG nie hatte, sodass Skaleneffekte wie bei der PV bei der Solarthermie ausblieben. Während PV im Mega- oder Gigawatt-Maßstab produziert wird, blieben die Solarthermiehersteller kleine Unternehmen und die Forschung hat sich aus dem Thema weitgehend zurückgezogen. Wir brauchen neue Geschäftsmodelle. Wir brauchen Pauschalmieten mit einer Energieflatrate.“

Was er damit meint, hat er im vergangenen Jahr in Cottbus mit angestoßen. In Cottbus baut die Wohnungsgenossenschaft eG Wohnen zwei energieautarke Mehrfamilienhäuser, die sich selbst mit Wärme, Strom und Elektromobilität aus der Sonne versorgen. Die Mieter sollen zudem eine über zehn Jahre garantierte Pauschalmiete inklusive Energie-Flatrate für Wärme und Strom erhalten.

Das energetische Grundkonzept der Gebäude geht auf das Konzept des Sonnenhaus-Instituts zurück, in dem Leukefeld auch mit im Vorstand ist. Bei Sonnenhäusern werden mindestens 50% des Wärmebedarfs mit Solarenergie gedeckt. Das neue Sonnenhaus-Prinzip ist aber die Liaison von PV mit der Solarthermie, wo vorher nur die Thermie im Fokus stand: Mit großen Solarwärme- und Solarstromanlagen auf den nach Süden gerichteten Dachflächen und Fassaden werden hohe Autarkiegrade in der Wärme- und Stromversorgung erreicht. Strom und Wärme, die gerade nicht benötigt werden, können in Langzeitenergiespeichern für den späteren Verbrauch zwischengespeichert werden.

In Cottbus sollen 60 bis 70% des Energiebedarfs für Elektrizität und die Heizung mit Solarenergie erzeugt werden. Die Kosten für die Restenergiemenge wären gut planbar, weshalb der Vermieter eine Pauschalmiete anbietet. „Wir müssen in Richtung Autarkie gehen – Unabhängigkeit, Versorgungssicherheit – und statt blödem Sparen intelligent verschwenden. Man wird wieder zur Einfachheit zurückkehren, sodass sich der Kunde um seine Gebäude-Energieversorgung nicht kümmern muss“, meint Leukefeld. „Für diesen Komfort ist er bereit, mehr zu zahlen. Unser Cottbus-Projekt belegt das. Die Nachfrage ist riesig.“

Projekt zur Kostensenkung bei der Solarthermie

Derweil ist die Solarthermieforschung noch nicht tot. Das Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik (ITW) Stuttgart erarbeitet derzeit in Federführung in einem Projekt bis März 2019 ein Modell, wie die solaren Wärmegestehungskosten der Solarthermie um rund 40% gesenkt werden könnten. Erreicht werden soll dieses Ziel durch die folgenden drei Maßnahmen:

- Standardisierung von Komponenten wie Kollektoren, Speichern, Regelungen und Montagesystemen, verbunden mit den Zielen einer deutlichen Vereinfachung der Montage sowie einer Erhöhung der Kombinationsmöglichkeiten und des damit einhergehenden Wettbewerbs.

- Reduktion der Herstellkosten durch eine Vereinheitlichung und verstärkte Massenfertigung, insbesondere von sogenannten B- und C-Teilen, die als einzelne Teile einen relativ geringen Wert darstellen, aber aufgrund der Häufigkeit ihrer Verwendung die Gesamtkosten maßgeblich beeinflussen.

- Steigerung der thermischen Leistungsfähigkeit der Anlagen durch die Vermeidung von Installationsfehlern, wie z. B. einer unzureichenden Wärmedämmung hydraulischer Anschlüsse oder falsch positionierter Temperaturfühler. Erreicht werden kann diese Maßnahme durch einfach zu montierende Anlagen sowie durch einen hohen industriellen Vorfertigungsgrad.

Man darf also gespannt sein, ob die Solarthermie im Kostenrennen mit der Photovoltaik wieder aufholt. Das ist ungewiss. Dessen ungeachtet hat sie eine Chance, in der intelligenten Kombination mit der Photovoltaik in einem ganzheitlichen Konzept zu wirken.

Dieser Artikel von Dittmar Koop ist zuerst erschienen in: SBZ 20/2018. Dittmar Koop ist Dipl.-Ing. der Raum- und Stadtplanung (TU) und arbeitet als freiberuflicher Fachjournalist für erneuerbare Energien.

Dieser Artikel ist zuerst in SBZ erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen SBZ Newsletter.

Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik